中国近代儿童图书馆史上的两个“第一”人——蔡文森、王柏年及其学术成就述略

李 然(中国社会科学院近代史研究所图书馆)

谈及中国近代儿童图书馆史,必须提到蔡文森和王柏年两位先生。他们一位是将儿童图书馆理论和思想介绍到中国的第一人;一位是近代儿童图书馆领域著述最为丰富的学者,也是对早期儿童图书馆史进行系统研究的第一人。巧合的是,两位先生都是江苏无锡人。尽管今天我们已无法详尽地了解二人的生平事迹,但他们凭借各自的学术研究,开创了我国儿童图书馆史上的两个“第一”,为近代儿童图书馆事业的发展做出了卓越的贡献,足使后辈学人铭记。本文通过对目前所见相关史料进行爬梳与分析,以期对两位学者的学术成就进行较为详细的总结和阐述。

1 蔡文森

1.1 简要生平

关于蔡文森先生的具体生卒时间,在笔者目前所见资料中,没有确切的记载。仅能依据与他同时代的知名人士留下的一些记录和其他相关零散资料,大略推知蔡文森先生的生平。

蔡文森,江苏无锡人,清末民初学者。早年留学日本,专攻理论。毕业回国后,于光绪二十八年(1902),与留日同学杨荫杭等人在家乡组织理化研究会。光绪三十二年(1906),被聘为锡金初等师范学堂(即后来的无锡师范学校)的学堂监督。1908年进入商务编译所,参加了商务印书馆1912年出版的《新字典》和1915年出版的《辞源》(正编)的主要编纂工作。在此期间,于宣统三年(1911),会同方表、沈钧儒、陆尔奎、陶保霖等这些有着留日背景的法学研究群体一起发起成立了法政杂志社。同年,参与家乡各界著名人士联名呈请地方政府建立图书馆之行动,无锡县图书馆由此发端。

1.2 在儿童图书馆领域的学术贡献

20世纪初期,我国公共图书馆尚处在草创阶段,也没有一所儿童图书馆。而此时的欧美各国已是“凡万家之市,十室之邑,无不有儿童图书馆”,近邻日本也在东京开办日比谷图书馆,“特设儿童阅览室”。有感于此,1909年,正供职于商务编译所的蔡文森先生率先在《教育杂志》上发表《设立儿童图书馆办法》一文,倡导我国不仅要建立“完全图书馆”,尤其应奋起直追,设立儿童图书馆,为儿童“谋校外之知识”。该文详细讨论了建立完善的儿童图书馆需要关注的一些重要环节,范围涉及儿童图书馆的藏书内容、典藏数量、分部管理、图书陈列、阅览规则以及馆舍场地选择、阅览室的装饰、开馆时间、购书经费等等。

值得关注的是,在阐述对馆中书籍的管理方法时,蔡文森先生特别强调不同年龄段的儿童阅读群体在认知能力和心理上存在较大差异性,应当提供有针对性的阅览服务。他主张将馆中书籍分为初等、高等两部,二者以小学五年级的程度为分界,两部采取不同的图书排架办法和借阅制度。例如,在初等部,书籍的排列仿效书肆中的开架做法,一一排列,方便儿童随意取阅;陈列书籍的册数应是阅览场地容纳人数的三倍数量,这样既可保障阅读所需的图书数量,又能避免书籍过多导致的儿童滥读;同时,针对低龄儿童识辨能力不强的特点,设立童话日、历史日等主题读书日活动,以实现引导、鼓舞儿童阅读乐趣的良好效果;初等部图书的分类则与高等部保持一致,使儿童不知不觉间增强对图书信息的熟悉程度,从而提高升入高等部后借阅时的检索能力。在高等部,则严格阅览规则,将这一部的儿童读者视同成人读者对待,实行阅览票等借阅手续,从而锻炼儿童不畏繁苦,并养成谨守规则的良好习惯。又如,针对儿童不耐久坐的习性,蔡先生主张专设谈话时间,在该时间段内允许儿童自由交谈,既能让儿童适度放松,又能加强交流,提高阅读趣味。

蔡文森先生的这篇文章尽管篇幅不大,但它首次将近代西方儿童图书馆的理论与思想介绍到中国,在当时的社会舆论界引起了较大反响,人们就当时公共图书馆尚未广泛建立的中国,是否需要为儿童特设图书馆展开讨论。1910年蔡文森先生又将日本服部教一所著的《欧美图书馆之制度》翻译过来,这篇文章不仅详细介绍了欧美各国的公共图书馆发展现状,而且对德、美、英等国的小学图书馆等不同类型的儿童图书馆情况也多有介绍,进一步加深了人们对儿童图书馆的认知。此后,关于儿童图书馆的认识论不时见诸报端。人们逐渐意识到,“儿童之时,不可不养成其读书之趣味。书籍之于儿童,其感化力至巨,而又为一生智识之源泉,故当设儿童阅书室于图书馆”。可以说,正是有了蔡文森先生的首倡以及之后有识之士的不断关注,才最终促成了儿童图书馆在中国的落地生根。

2 王柏年

2.1 简要生平

就笔者所见,关于王柏年先生生平事迹的史料记载,较之蔡文森先生更少了一些,目前仅能通过三两种资料窥其大略。一种资料是源于《图书馆学季刊》杂志发文著者的简介。例如,1936年3月该刊出版的第10卷第1期有这样的记载,“王柏年,字伯彦,江苏无锡人,现任北平师大附一小儿童图书馆馆长”。另外,该刊1937年的第1期、第2期也有类似介绍,仅是将王柏年先生担任的职务名称改为“儿童图书馆主任”的叫法。第二个资料见于北平师大附属第一小学所编的单行本《儿童图书馆概况》一书,该校校长孙廷莹在民国24年(1935)11月3日撰写的引言中,有这样的叙述:“本年秋,本校聘王柏年先生管理斯事,分类编目,厘定规则,经两月之努力而秩序井然。”第三个相关记载,笔者未见到原始出处,而是出自当代学者孟雪梅所做的关于近代中国教会大学图书馆中外工作人员统计调查表,其中记录了1934年王柏年先生在金陵大学图书馆杂志小册部担任图书管理员一职。

2.2 在儿童图书馆领域的学术贡献

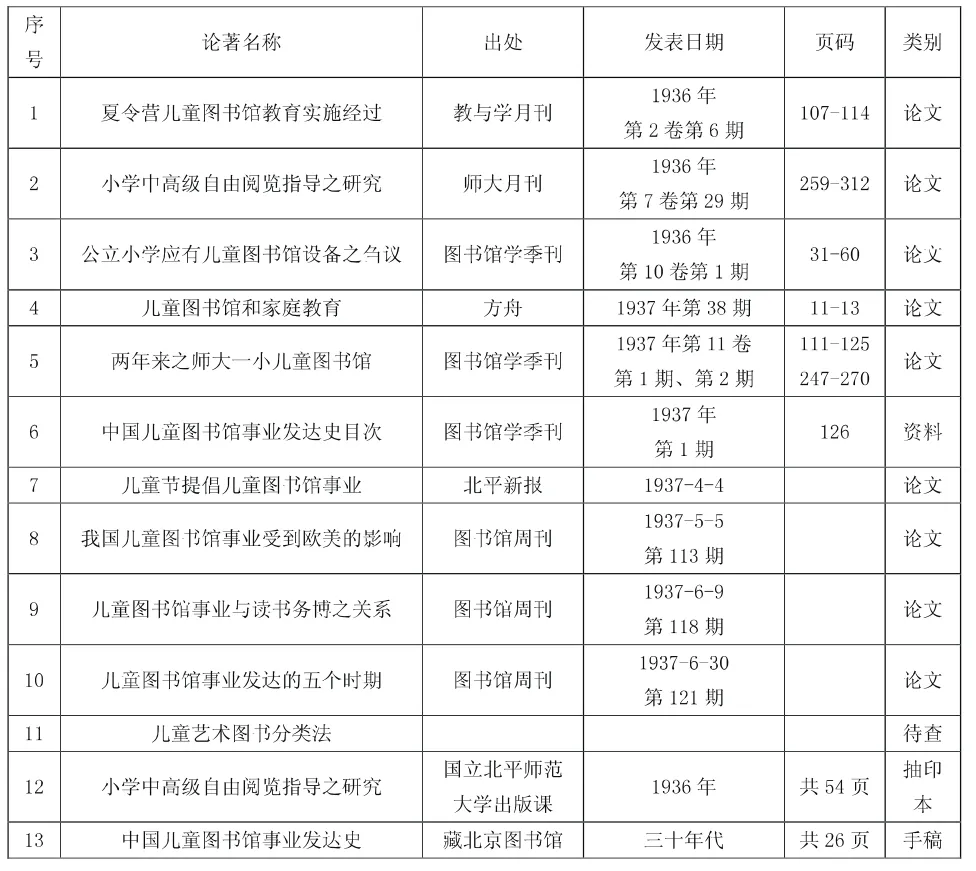

为深入了解蔡文森、王柏年两位先生的学术成就及其在我国早期儿童图书馆史中所处的位置,笔者主要利用《少年儿童图书馆、中小学图书馆工作资料索引1909—1982年》、《图书馆学论文资料索引》、《图书馆学论文索引(第一辑)》、《图书馆学书籍联合目录》以及大成老旧刊全文数据库等工具书及检索途径,对近代中国儿童图书馆领域的研究成果进行了统计,得到相关著作单行本21部,学术论文资料200余篇。其中,王柏年先生的著作2部,论文资料11篇。详见表1。

表1 王柏年儿童图书馆领域学术成就统计表

统计表明,尽管我们目前所知的仅仅是王柏年先生生平中的寥寥几笔,且多是集中在1934年到1937年之间。但这三四年里,王柏年先生深入探讨和总结当时我国儿童图书馆事业的发展事宜,留下了较多的研究资料,他可以说是近代中国儿童图书馆领域著述最为丰富的学者。归纳起来,王柏年先生的学术贡献主要集中在以下三个方面。

2.2.1 关于近代中国儿童图书馆发展历程及其分期的研究

关于近代中国儿童图书馆发展分期问题,目前学界还无统一的界定。1936年,最先从事这一研究的王柏年先生将近代儿童图书馆事业发展过程分为五个阶段:(一)胚胎时期:1895—1902年;(二)倡论时期:1902—1915年(1915年新文化运动兴起);(三)试办时期:1915—1925年(1925年中华图书馆协会成立);(四)推进时期:1925—1931年(1931年开始实行儿童节);(五)发皇时期:1931—1936年。这一分期法,尽管受作者所处年代限制,下限仅到抗战爆发前一年,从1937年抗战爆发至新中国成立十余年间的发展状况,没能涉及;但它将1937年以前的历程划分得非常细致。其学术价值,不仅仅在于这是我国第一个关于儿童图书馆发展史的研究成果;更重要的是,由于儿童图书馆史早期资料发行量少,传布不广,中间历经战乱、书厄,有幸遗留的资料已经不多,又多散落于各地,搜集实属不易。这种资料散乱且时间多有断层的现状,使人们很难对早期儿童图书馆发展全貌有一清晰的把握。而王柏年先生的著述,分期细致、史实详尽,是目前所见唯一一份民国学者对早期儿童图书馆发展史进行系统阐述的资料,其学术价值和史料价值不言而喻。

2.2.2 关于小学图书馆设施的研究与总结

良好的设施、设备,是儿童图书馆发挥辅助教育成效的前提条件。作为民国时期的新兴事业,怎样建设一个完善的儿童图书馆,是当时初等教育界和儿童图书馆界需要认真思考、不断实践、不断完善的重要事情。小学图书馆作为民国时期儿童图书馆的重点发展类型,它的建设情况也备受关注。北平师范大学附属第一小学,可以说是当时全国的中心小学,它的各种设备和建设情况,是当时教育界的表率,是各地纷纷仿效的对象。王柏年先生曾对此这样描述:“近年以来,各地师范员生,初教界同志,以及各文化团体,来校参观者,一周之中,必有数起;中外人士,对于儿童图书馆事业感有兴趣者,于参观之时,对于本馆设施,隐隐垂询,并索阅概况,表格,用品等件,于本馆事业,倍极关切。”

在师大一小任职期间,王柏年先生以该校图书馆为实践的沃土,深入钻研、总结公立小学设立儿童图书馆的各项实务,对于大到馆舍的选址与建筑的考量,小到出纳柜、书柜、目录卡片等设备的具体尺寸和形制,都给予了细致的调研与规划。在落实规划过程中,坚持一切设施都以适合儿童应用、学校环境、经济能力、便于管理四个条件为前提,在财力所及情况下,力求达到美丽、便利、整齐清洁和合于卫生。就如本文前面所引该校校长的评价,正是王柏年先生的策划、管理与及时总结,才有了师大一小儿童图书馆的“秩序井然”,并成就了当时儿图界的范例,也才出现了参观学习人员络绎不绝的情形。

2.2.3 关于儿童阅览服务的深入实践与研究

处于小学阶段的儿童因年幼识少,阅览时处处需人指导。因此,阅览服务问题成为发扬儿童图书馆事业的关键所在,王柏年先生对此进行了重点研究。他认为,除了做好之前的整备工作外,尤须针对布置儿童读书环境问题、维持秩序问题、训练儿童取置书籍问题,以及解决一切疑难问题等进行深入细致的工作,并通过奖励、宣传、儿童读物测验、新书介绍、笔记摘录等形式,引发儿童入馆阅读的兴趣,最终养成儿童读书的良好习惯。

在北师一小图书馆的践行过程中,他又将阅览的范围细分为自由阅览和指定阅览两类。其中的自由阅览是工作的重点。按照学生所在年级,分为低级(一、二年级)、中级(三、四年级)、高级(五、六年级)三部,针对各部实行不同的自由阅览指导。例如,针对低级部的年龄特点,每周各班分派低龄读物60册,陈列于教室,定期轮换。中、高级部则分别规定到馆自由阅览的时间表,确保每日各有130分钟的自由阅览时间(周日休息、周六半天例外)。

尤其值得一提的是,为了研究儿童阅读兴趣及提倡读书风气,以养成儿童自觉读书的好习惯,王柏年先生根据每周到馆自由阅览的儿童签到情况,设计多种表格,以周为单位,进行统计、比较与分析,并交由校方定期公布。例如,每周阅读人数表、各级自由阅览人数比较表、各级阅览次数比较表、上学年入馆一百次以上之学生比较表、五周来自由阅览四十次以上之学生统计表、本学期五周来阅读兴趣最好之学生表、中高级部各级儿童阅读兴趣比较表等等。这些表格的定期公布,对儿童来说,既供儿童参考,又能勉励其乐读精神;另一方面,表格不断的累积、汇总与分析,既从一个侧面肯定了管理人员的工作业绩和用心所在,也有助于掌握该校图书馆事业的发展状况,进一步推动阅览指导工作的开展。

总体来说,我国近代以来,先后出现了许多热心儿童教育、有志于推动儿童图书馆事业发展的有识之士。站在历史转折的潮头,他们敏学慎思,一方面大胆吸收国外先进的儿童图书馆理念和思想;另一方面不畏艰难、积极践行,努力探索、推动了我国儿童图书馆事业在近代的萌生与发展,为我国儿童图书馆事业的进步做出了杰出的贡献。然而能够被写入史书的毕竟只在少数,更多的人与事会逐渐湮没于时间的长河中。蔡文森、王柏年两位先生就在其中。能够依靠有限的资料,尝试着对两位先生的生平事迹以及学术成就进行追述和评析,实为一大幸事。

1《辞源》主编陆尔奎、傅运森、蔡文森简介[EB/OL].http://www.booyee.com.cn/bbs/thread.jsp threadid=37048,2005-03-07.

2 杨荫杭[EB/OL].http://www.baike.com/wiki/%E6%9D%A8%E8%8D%AB%E6%9D%AD,2013-03-19.

3 云集邨人.江苏师范教育(1):清朝末期[EB/OL].http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a2cd71501013sdu.html,2012-12-11.

4《商务印书馆百年大事记》编写组.商务印书馆百年大事记(1897-1997)[M].北京:商务印书馆,1997.

5 汪家熔.近代出版人的文化追求[M].南宁:广西教育出版社,2003.201~215

6 王健.说说近代中国的法律期刊[J].法律科学,2003(5):25~27

7 李玉华,陶宝庆.无锡县立图书馆志[J].江苏图书馆工作,1983(3):61

8 蔡文森.设立儿童图书馆办法[J].教育杂志,1909(8):49~50

9 服部教一,蔡文森.欧美图书馆之制度[J].教育杂志,1910(5):41~50

10 章锡琛.近代图书馆制度[J].东方杂志,1912(9):52

11 本期著者略历[J].图书馆学季刊,1936(1):162

12 本期著者略历[J].图书馆学季刊,1937(1):132

13 本期著者略历[J].图书馆学季刊,1937(2)

14儿童图书馆概况[M].北平:国立北平师大附属第一小学儿童图书馆,1935.1

15孟雪梅.近代中国教会大学图书馆研究[M].北京:国家图书馆出版社,2009.240~250

16米海燕.少年儿童图书馆、中小学图书馆工作资料索引(1909年-1982年)[M].天津:天津市少年儿童图书馆《儿童图书馆》编辑部,1982.

17重庆市图书馆.图书馆学论文资料索引[M].重庆:重庆市图书馆.1957.

18李钟履.图书馆学论文索引[M].北京:商务印书馆.1959.

19李钟履.图书馆学书籍联合目录[M].北京:中华书局.1958.

20王柏年.中国儿童图书馆事业发达史目次[J].图书馆学季刊,1937(1):126

21王柏年.两年来之师大一小儿童图书馆[J].图书馆学季刊,1937(1):111

22王柏年.公立小学应有儿童图书馆设备之刍议[J].图书馆学季刊,1936(1):31~60

23王柏年.小学中高级自由阅览指导之研究[J].师大月刊,1936(29):259~312

24王柏年.两年来之师大一小儿童图书馆(续完)[J].图书馆学季刊,1937(2):247~252