员工工作繁荣研究述评与展望

韩 翼,魏文文

(1.中南财经政法大学 工商管理学院,湖北 武汉 430074;2.清华大学 经济管理学院,北京 100084)

一、引 言

随着职场竞争压力的不断加大,员工越来越容易在工作中产生负面情绪,甚至陷入工作倦怠,工作新鲜感和活力也随之消失,甚至出现健康问题。让员工保持旺盛的精力和高效的工作状态是管理者梦寐以求的。研究表明,工作繁荣有助于个体提升工作绩效、减轻倦怠和提高健康水平(Spreitzer等,2012)。与未能进入繁荣状态的员工相比,工作繁荣的员工能够不断自我成长与发展,并最终促进组织效能的提升和组织的繁荣。

目前,有关主观工作体验的研究大多关注工作满意度,即以一种享乐视角理解主观体验,而工作繁荣则提供了一个新视角,即通过关注个体的主观工作体验来探讨如何使其促进自身工作的发展和进步。研究证实,关注自己感受的个体能够更好地寻求学习和能量恢复(Sonnentag和Fritz,2007),繁荣的员工不容易倦怠,并更可能探索到职业生涯成功之路。另外,有研究表明,促进繁荣可以减少缺勤、减轻压力,进而减少相关医疗费用(Leiter和 Maslach,2005),这对于节约工作中的人工成本尤为重要。因此,繁荣不仅对个体的工作发展有积极影响,而且能使组织受益。

为了更好地理解和促进工作中的繁荣,深入探讨其概念内涵、测量方法、形成前因和影响结果就显得非常重要。虽然国外学者对工作繁荣进行了一定的探讨,但是国内该领域研究还处于空白状态。本文通过回顾工作繁荣相关文献,介绍了工作繁荣概念的内涵及测量方法,并在此基础上梳理了工作繁荣实证研究框架,最后对未来研究方向进行了展望。

二、工作繁荣概念

(一)工作繁荣的概念内涵

“繁荣”(thriving)概念在多个学科领域的文献中得到探讨。在医学上,“未能繁荣”是指婴幼儿或年老体弱者生长和发育不良、精神萎靡、行动不便、冷漠或者没有食欲等(Bakwin,1949)。在心理学上,“繁荣”更多地指心理成长,而不是生理成长,不仅包括个体存活(Saakvitne等,1998)或勉强维持生存(Benson和Scales,2009),而且包括个体成长(Ickovics和 Park,1998;Joseph和Linley,2008)或是处于一种成长态势(Thomas和Hall,2008)。其他领域的研究也对繁荣进行了广泛界定,但很少取得一致(Haight等,2002;King等,2005;Theokas等,2005;Walker和 Sterling,2007;Benson和Scales,2009)。然而,大部分研究都在特定的狭窄情境下界定繁荣,例如青少年在学校的发展、养老院老人的健康状况等。在一项针对少年犯的研究中,繁荣被界定为被雇用、正常生活,并完成高中学业(Campa等,2008)。尽管这些界定有助于我们理解繁荣的广泛适用性,并为繁荣研究奠定了多学科基础,但这些界定与工作情境下的繁荣相关性不强,没有体现出工作场所个体繁荣的特定含义。

在Spreitzer等(2005)看来,工作繁荣是指个体在工作中同时体验到“活力”和“学习”的心理状态。Spreitzer等(2005)认为,工作繁荣是由“活力”和“学习”两个维度构成的。其中,活力维度代表个体工作活跃和有热情的状态(Nix等,1999);而学习维度则代表个体获取和利用知识和技能树立信心的能力(Carver,1998)。活力和学习都是工作繁荣的重要组成部分。如果个体缺乏工作活力,但仍坚持学习,那么就可能会感到疲惫甚至精疲力竭;相反,如果个体有工作活力,但缺乏机会学习和成长,就很可能会停滞不前而不是繁荣。

在Spreitzer及其同事(2005)对繁荣的定性分析中,繁荣被描述为某种形式的进步感受或与能量增强相关的进展。这与Ryff(1989)和Rogers(1961)有关繁荣在于个体发展的观点相一致。Ryff(1989)认为,个体在成长的时候,会认为自己在知识和工作效能方面得到了提高。繁荣反映个体持续的发展和变化,而不是在某一领域获得完善的静止状态(Ryff,1989)。繁荣的个体能意识到自身的潜力,并且能看到其自身和行为随着时间的推移而得到改善(Ryff,1989)。Robitschek(1998)认为,繁荣包括个体发展过程中积极而有意识的投入。

工作繁荣不是一种一分为二的状态,也不是一种断断续续的状态,而是一种连续的过程,个体在任何时候都会或多或少得到发展(Spreitzer等,2005)。因此,个体在走向繁荣时会有连续的体验,而不是体验到截然不同的繁荣或者不繁荣。基于上述定义,我们认为繁荣是一个动态过程,随着时间的推移而发生变化,体现为一种即时的心理状态,而非稳定的特质。因此,个体的工作繁荣较易变化且易受工作环境影响,譬如组织氛围甚至个体情绪都会对其产生影响。当工作环境发生变化时,个体所体验到的繁荣与变化前相比可能增加,也可能减少或者不变。

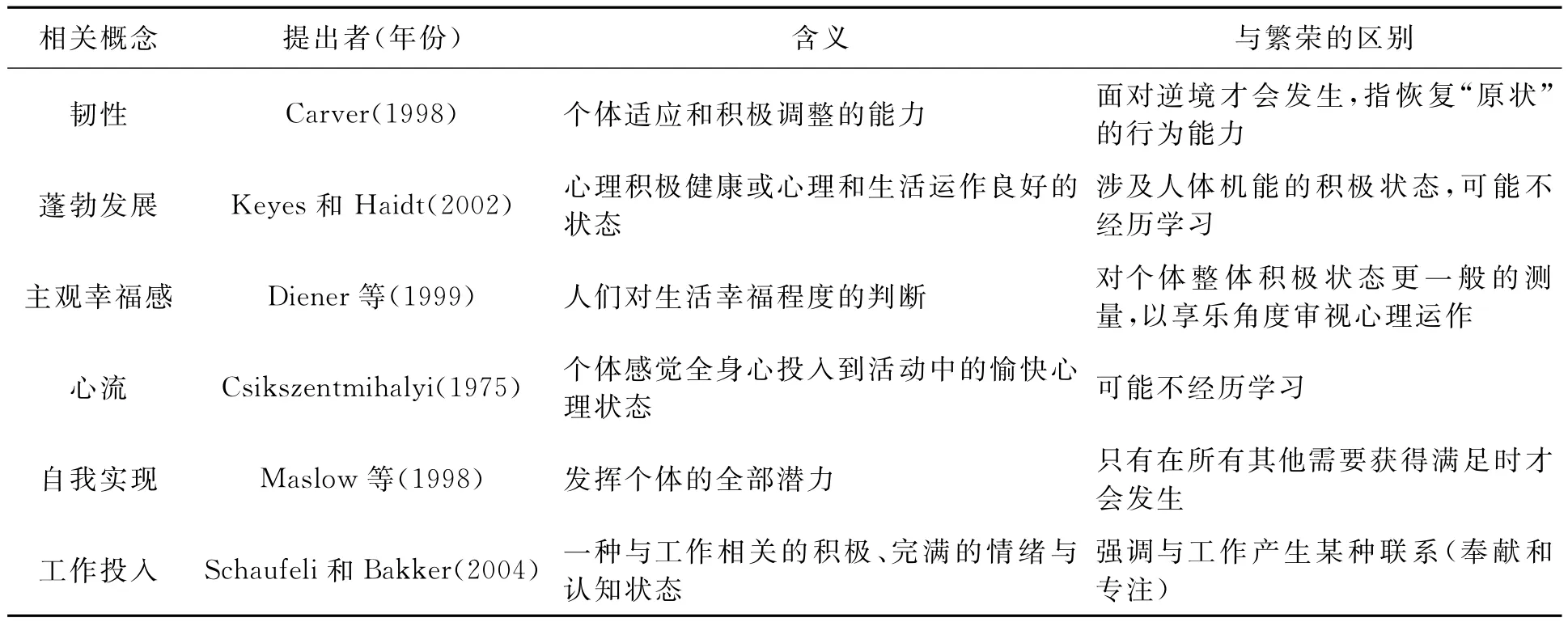

(二)工作繁荣与相关概念的区别

为了更好地理解工作繁荣概念,我们有必要将其与相似的概念进行比较分析。与工作繁荣较为接近的概念有韧性、蓬勃发展、心流、主观幸福、自我实现以及工作投入等。

1.繁荣与韧性。韧性(resilience)在指个体的适应和积极调整能力时与繁荣类似(Carver,1998)。然而,繁荣与韧性有着重要区别。首先,韧性关注的是在极端和对有益结果构成威胁的情况下(Masten和Reed,2002)的反作用力;而繁荣则不论在顺境或逆境都会发生。个体可以在未遭遇重大的、持续的困难或挑战的情况下体验到学习和活力(Roberts等,2005)。其次,韧性是指面对不幸的事件时恢复“原状”的行为能力,而繁荣指的是通过加强学习和增强活力来发展自己以及在工作中成长的积极心理体验。

2.繁荣与蓬勃发展(flourishing)。蓬勃发展通常被定义为心理积极健康或心理和生活运作良好的状态(Keyes和Haidt,2002)。与繁荣相比,蓬勃发展涉及人体机能的积极状态,是一个比繁荣更宽泛的概念。例如,蓬勃发展的个体有着良好的心理状态或较强的社会幸福感,但可能没有学习体验。

3.繁荣与主观幸福感(subjective wellbeing)。主观幸福感是人们对生活幸福程度的判断,涉及个体的情绪反应和总体满意度(如生活、工作、家庭、健康满意度)(Diener等,1999),是对个体总体积极状态更一般的反映;而繁荣则更具体地测量个体的活力和学习感觉。此外,主观幸福感是从享乐的角度来审视心理运作的,繁荣则兼具享乐和努力两个方面。

4.繁荣与心流(flow)。心流是一种愉快的心理状态,意味着个体整体上感觉自己全身心投入到某个或某些活动中,并对时间和周围环境失去感觉(Csikszentmihalyi,1975),或者说达到物我两忘的境界。一般而言,个体在感受到积极能量时通常处于心流或繁荣状态。然而,个体在处于心流状态时未必会产生学习体验。例如,人们在驾车时通常能产生心流体验(Csikszentmihalyi,1990),但此时尽管有积极能量感,却无法与学习和进步相联系,除非个体驾驶一辆新车前往一个新的目的地,或与乘客进行涉及新知识的交谈,这样才具有繁荣的学习维度。

5.繁荣与自我实现(self-actualization)。自我实现是指发挥个体的全部潜力(Maslow等,1998)。虽然繁荣也与发挥个体潜力有关,但与自我实现的根本途径是不同的。Maslow等(1998)指出,自我实现只有在所有的其他需要(生理、安全、归属和自尊需要)得到满足以后才会发生。根据Maslow的观点,大约只有2%的人能够获得自我实现。与之相反,工作繁荣是一种更常见的现象。繁荣相关研究表明,大多数人可以在他们一生中的某个时段实现繁荣,即使个体的核心需求(如生理需求)没有得到满足,也仍可以呈现繁荣状态(Tedeschi和Calhoun,2004)。

6.繁荣与工作投入(work engagement)。工作投入是一种情感激励,一种与工作相关的积极、完满的情绪与认知状态,它能够激发员工的活力、奉献和专注(Schaufeli和Bakker,2004)。繁荣与Schaufeli等学者定义的工作投入类似,都包含能量成分,分别是活力和精力。然而,繁荣包含学习,因此强调工作中个体的成长和发展。相反,工作投入强调员工与他们的工作产生某种联系(奉献和专注)(Spreitzer等,2010),以及在工作中克服困难的动力。

表1概括了繁荣与这些相近概念的区别。工作繁荣概念源于心理运作和发展中的享乐(活力)与努力(学习)视角(Waterman,1993),且工作繁荣必须包含情感(活力)和认知(学习)两个心理体验维度。

表1 工作繁荣与相关概念对照表

三、工作繁荣的测量

随着研究的不断深入,国外学者在工作繁荣相关量表开发方面已取得一些成果,从而为该领域的实证研究奠定了基础。

Carmeli和Spreitzer(2009)采用11个题项测量繁荣。他们选用Atwater和Carmeli(2009)量表的8个题项测量工作活力感觉(内部一致性系数介于0.80~0.86之间),例如“我觉得自己在工作中积极主动且充满活力”;采用3个题项测量工作中的学习(内部一致性系数介于0.81~0.92之间),例如“在工作中学习新事物的程度”。该量表采用Likert 5点计分法,其中“1”表示“完全不同意”,“5”表示“完全同意”。量表整体的内部一致性系数为0.94。

Niessen等(2012)在整合Shirom(2003)和Sonnentag(2003)量表的基础上开发了一个工作繁荣量表。该量表共有10个题项,其中测量活力的5个题项借鉴了Shirom-Melamed量表(内部一致性系数介于0.94~0.97之间),并做了稍许改动。例如,修改了题项描述以反映下班那一刻的体验(Shirom,2003),即“刚下班时我感到精力充沛”。另外,测量学习的5个题项选自Sonnentag(2003)的量表(内部一致性系数介于0.89~0.95之间),例如“我很喜欢今天工作中的挑战和困难,我学到了新的技能”。该量表也采用了Likert 5点计分法,同样,“1”表示“完全不同意”,“5”表示“完全同意”。

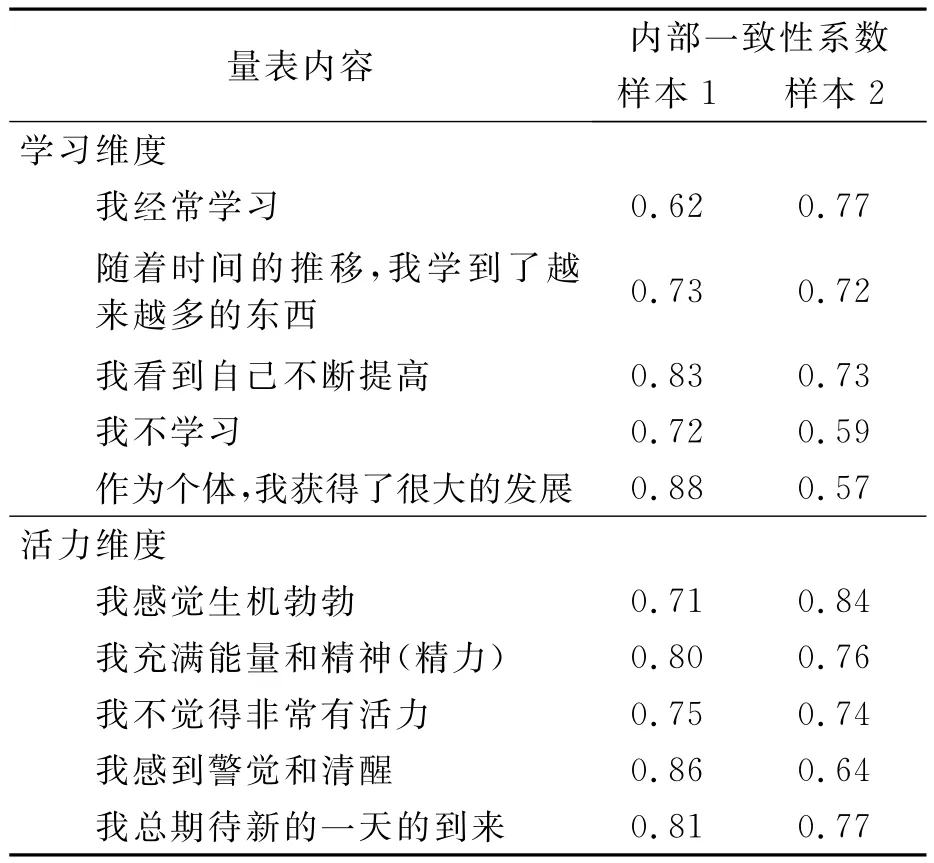

Porath等(2012)开发了另一繁荣量表,共有10个题项,采用Likert 7点计分法,其中“1”表示“完全不同意”,“7”表示“完全同意”。量表开发初期共含25个题项,其中10个测量活力维度,14个测量有关学习的主观感受,1个测量总体繁荣。测量活力的10个题项有7个选自Ryan和Frederick(1997)的主观活力量表,该量表主要用来测量个体具有能量和准备使用能量的状态,如“我觉得有活力,充满生机”,而其余3个则由作者自行开发,用于测量活力缺乏状态,如“我感觉昏昏欲睡”等;在测量有关学习的主观感受题项中,既有正面题项,又有反面题项,如“作为个体,我获得了很大的发展”、“我感到停滞不前”;“我真的感受到了繁荣”则是作者用来测量总体繁荣状态的题项。Porath等通过两次信度和效度测试,剔除了不符合统计标准的题项,最终得到10个题项(参见表2)。该量表的内部一致性系数介于0.57~0.88之间,符合测量要求。针对该量表的验证性因子分析表明,二维模型拟合指数好于单维模型,综合各项拟合指标可以看出该量表具有较高的结构效度,这也验证了工作繁荣构念二维划分的正确性。该量表的效度在针对五个样本的测量中得到了验证,样本涉及不同类型组织的成员,如学生(本科生、MBA学员)、蓝领员工、青年专业人员、经验丰富的高管,可见该量表具有较为广泛的适用性。

关于繁荣的测量,现有研究仍然处于起步阶段。学者们就繁荣的两维度结构取得了一致,但他们主要对繁荣的学习维度和活力维度进行整合评价。大多数研究主要通过个体报告的主观评价来获取数据,没有涉及客观评价标准。另外,有关繁荣的测量还没有取得跨文化情境的实证检验。特别是在中国文化情境下,仅限于工作情境的个体繁荣可能并不能完整反映个体工作繁荣的完整内涵,因为中国人从来都难以将工作和生活截然分开;而且,集体主义文化强调的不仅仅是个体繁荣,或许更多的是集体繁荣或者组织繁荣。可见,开发适用于中国情境的工作繁荣量表是非常有必要的。

表2 Porath等(2012)的工作繁荣量表

四、工作繁荣的形成

根据社会认知理论,每个人都有体验到活力和学习的可能,但是个体能否繁荣很大程度上取决于个体所嵌入的工作情境。工作情境是一种强大的促进或消耗繁荣的力量。例如,个体也许有成长和发展的愿望,但工作情境可能使个体的这种愿望得以实现或消失殆尽。因此,当个体嵌入某种特定的工作情境时,他们更可能繁荣。基于这一设想,Spreitzer等(2005)在自我决定理论(Deci和Ryan,2000)的基础上构建了工作繁荣的社会嵌入模型(参见图1),所涉及的影响工作繁荣的前置因素主要有部门情境特征、工作资源以及动因性工作行为等。部门情境特征涉及完成工作的主要方式,包括如何决策、如何分享以及人际交往中彼此的信任和尊重程度等。工作资源指的是员工在工作中获得的能够引导其行为的知识、情感和关系等方面的资源。动因性工作行为指的是个体积极的和具有目的性的工作行为(Bandura,2001),它反映个体的工作方式以及处理日常工作中各项事务的方式,包括任务聚焦、开发新的工作方式、与工作场所的其他人加强联系。其中,任务聚焦指个体将行为聚焦于分配给自己的工作任务的程度(Mitchell和Daniels,2003)。Spreitzer等(2005)认为,个体在专注于自己的任务时,更可能圆满完成工作,其活力也会随之增强。另外,有研究表明任务聚焦与繁荣的学习维度正相关(Orvis等,2009)。

工作繁荣模型主要关注工作情境的社会结构特点和个体所做工作提供的资源两个方面。首先,当个体被嵌入在鼓励自主决策、享有自由裁量权、信息广泛共享以及信任和尊重的气氛中时,更可能产生动因性工作行为,这有助于促进其繁荣。其次,当个体表现出动因性工作行为时,他们所进行的工作提供的资源反过来又会推动个体的动因性工作行为,从而进一步促进个体的繁荣。因此,该模型不仅着眼于如何通过所做工作的情境特征和资源来塑造动因性工作行为,以促进个体繁荣;同时也关注个体如何通过动因性工作行为来发展资源,从而推动更多的繁荣。个体的动因性工作行为可以维持自己未来的繁荣,而个体的工作繁荣体验反过来也会带来更多的动因性工作行为(Spreitzer等,2005)。

简而言之,工作繁荣的社会嵌入模型阐明了繁荣的形成过程,探讨了稳定的组织情境特征和动态的资源如何共同促进个体繁荣(Niessen等,2012),而个体的动因性工作行为则是繁荣的直接前因,这些行为由工作情境特征和相关资源共同引发。

该模型自提出以来,已有一些学者对其所涉及的部分因素进行了相关论证。有些定性研究提供了关于工作繁荣和成长主观体验方面的证据。例如,Sonenshein等(2006)分析了员工工作繁荣的相关经历和描述材料,发现76%的繁荣体验包含学习、承认和成就,40%的繁荣体验强调人际关系和互助行为,即关系资源和情感资源。另外一些研究则提供了实证支持。如,Porath等(2009)通过对六个不同组织和行业335名受访者的实证研究证实,部门情境特征,如自由裁量权、广泛的信息共享、反馈、信任和尊重氛围,对个体工作繁荣产生显著的正向影响;Niessen等(2012)对121名社会服务员工的实证研究表明,动因性工作行为(如任务聚焦)在相关资源(如积极的意义)与工作繁荣(活力和学习)的关系中起中介作用。

总体而言,目前有关工作繁荣前因的实证研究还相对缺乏,已有研究仅对某些因素进行了论证。很多因素的作用还有待进一步探索,譬如,工作中的其他资源,如职位权力、团队层面资源(凝聚力),是否也对工作繁荣产生正向影响呢?此外,未来的研究可以探讨个体如何共同塑造自己的工作情境,如何创造产生(不只是消耗)繁荣的资源,以利于后续繁荣并维持持续的利益。总之,为了对工作繁荣形成完整、系统的认识,以便更好地指导企业相关实践,学者们有必要对工作繁荣的形成前因进行更加深入、细致的研究。

图1 工作繁荣的社会嵌入模型

五、工作繁荣的影响

现有研究发现工作繁荣与一系列员工和组织利益相关。

1.个体发展。繁荣是一种理想的主观体验,能让个体衡量自己在做的工作以及所采用的方式是否在帮助他们向积极的方向发展,即工作情境下个体短期运作良好与存在长期适应性进步的感觉(Kolb,1984)。这种感觉不仅能够帮助个体更好地进行自我调节以提升绩效,而且能够帮助个体通过感知到工作活力和学习变化来确定是否应该及如何在工作情境下采取行动,来维持或促进繁荣。因此,不难看出,繁荣具有一种自我适应功能,可帮助个体引导和改变自己的工作环境,以促进自身的发展。

2.身心健康。工作繁荣对个体健康是有益的。当个体感觉到自己有活力且精力充沛时,他们很少会感觉到焦虑和沮丧,这有利于心理健康(Keyes,2002)。同时,学习所带来的成长感也有利于身体健康。有更多学习机会的员工比那些没有类似机会的员工有更强的主观幸福感,身体健康状况也更好(Ettner和Grzywacz,2001);反之,当员工在工作中缺乏学习新东西的机会时,他们因心脏病住院的可能性更大(Alfredsson等,1985)。Spreitzer和Porath(2013)研究发现,认为自己工作繁荣的高级管理人员较少产生心理或身体疾病。

3.工作绩效。工作繁荣有助于个体和组织绩效的提高。就活力维度而言,活力有助于提高工作效率,从而对个体的绩效产生积极影响。在工作中感觉有活力的员工往往拥有充沛的精力和坚韧不拔的精神,并且能够自觉自愿地努力工作(Schaufeli等,2006)。研究表明,精力充沛的员工工作绩效较高,对领导的建言也更可能被采纳(Cross,2003)。

就学习维度而言,能够在工作中进行更多学习的员工更有可能采取不同的方法提高绩效。他们能够通过各种途径学习工作技巧和有效方法,以不断适应工作要求的动态变化。同时,这种学习会推动更多人的学习,因此也有助于提升组织绩效。

实证研究同样显示,个体的工作繁荣程度越高,工作表现就越好。Porath等(2012)以一所大型公立学校运营部门的蓝领员工为样本研究发现,工作繁荣水平高的员工工作绩效显著高于那些工作繁荣水平低的员工。与之类似,Porath等(2012)基于六个组织白领员工的实证研究表明,自认为工作繁荣水平较高的员工,领导对其绩效水平的评价也较高。究其原因,可能是工作繁荣的员工能够更积极主动地寻找机会学习和成长,这有助于其工作绩效的提高。

4.组织公民行为。工作中的繁荣还能够正向影响员工的组织公民行为。工作繁荣的员工往往能够密切关注他人,发现他人的需要,并与之合作(Spreitzer等,2005)。当个体密切与他人联系时,他们更有可能帮助他人,向他人提供社会支持。由于工作繁荣的员工将正式任务以外的工作视为学习新事物的一种途径(Spreitzer等,2005),因此更有可能在工作中承担超出他们正式角色职责的任务。同时,在工作中感觉有活力的员工往往精力充沛,他们更有精力在正式角色职责之外的工作上发挥作用。Spreitzer和Porath(2013)的一项涉及六家企业的实证研究也表明,那些经历过更多工作繁荣的员工,会表现出更多的组织公民行为。

5.领导效能。工作繁荣对领导效能也有重要影响。Porath等(2012)的一项跨行业高管研究表明,与工作繁荣水平较低的高管相比,工作繁荣程度较高的高管得到下属较高的评价,其领导活动被下属认为更有效。工作繁荣的领导者,其下属能够以他们为榜样,学习如何工作、如何主动寻求机会,以及如何影响他人的行为。Spreitzer和Porath(2013)以非营利组织专业人员为样本的研究显示,工作繁荣的领导会实施更多的跨边界活动(例如,与工作圈以外有助于实现目标的人建立合作关系)和授权型领导行为(例如,鼓励员工参与他们的目标制定,协调他们的工作,寻求学习机会)。工作繁荣的领导更容易使追随者繁荣,他们能够用内在能量感染追随他们的员工。

此外,工作繁荣有些尚不清晰的影响结果仍有待进一步研究。例如,工作繁荣与工作之外活动的关系。Porath等(2012)研究发现,工作繁荣虽然和非工作活动是相关的,但对工作外活动的影响结果是不确定的。一方面,工作繁荣能够激发个体的积极情感、能量和自我效能感,进而对个体的非工作活动产生正面影响(也许是无意识的);另一方面,工作繁荣的个体往往更有能力和经验,这会驱使他们做更多的工作,而能量和精力严重倾斜于工作会导致工作和生活失衡。可见,在工作之外,工作繁荣可能有着一些较为复杂的影响,有待未来的研究深入探讨。

有关繁荣工作结果变量的研究已日趋完善(Carmeli和Spreitzer,2009)。涉及多种行业(包括医疗保健、金融服务、航运、能源、非营利组织、制造业、采矿业以及教育行业)十几家组织的实证研究表明,当员工工作繁荣时,他们能取得更好的工作绩效,同时表现出更多的组织公民行为(Spreitzer等,2012)。此外,现有研究还显示,工作繁荣与个体的组织忠诚度、工作满意度、职业发展主动性正相关(Porath等,2012)。然而,这些都是工作繁荣的短期产出,工作繁荣的长远好处仍有待深入挖掘。

六、未来研究展望

工作繁荣是一个有着重要理论和实践意义的研究主题。基于前面的文献回顾,本文认为未来该领域的研究可以重点关注以下方面:

1.工作繁荣的前因变量拓展。工作繁荣在需要外部环境促进的同时,也需要内在资源(能量)的支 撑。资 源 保 存 理 论 (conservation of resources theory,COR)认为,个体会努力获得、留住和保存那些对他们有关键价值的资源(Hobfoll,2002)。社会环境因素在与个体因素的共同作用中,可以通过满足个体的自由、胜任和关系三大心理需求(自我决定),促进个体的工作繁荣和资源拓展(Spreitzer和Porath,2013)。由此可以推断,除情境因素外,个性特质也可能作为前因变量对个体的工作繁荣产生影响。有些个体比其他个体更倾向于繁荣,或者能够更好地将繁荣作为自我调节的工具。有学者认为,探讨繁荣与其他积极构念(如心理资本)的关系很有价值(Luthans和Youssef,2007),未来的研究可以考虑探讨个体的自我效能感、创造力、专注力等特质对其工作繁荣的影响。另外,工作场所对员工有重要影响的领导者是否会对员工繁荣产生影响,同样值得探讨。按照工作繁荣的社会嵌入模型,鼓励自主决策、广泛的信息共享、信任和尊重气氛等能够促进繁荣,那么,能够创造这种氛围、积极授权给员工的领导者是否同样能促进员工的繁荣呢?再者,不同的领导风格(如变革型领导、包容性领导、魅力型领导等)和领导行为是否也会对员工的工作繁荣产生影响呢?这些问题仍有待探讨。

2.探索工作繁荣可能产生的负面效应。关于工作繁荣对个体的影响,现有研究结果多是积极的。但是,是否在某些情境下,工作繁荣可能带来不利的产出?例如,繁荣的潜在成本我们所知甚少,如果繁荣导致不合理的期望,工作是否还会始终充满活力?一旦工作情境无法支持员工繁荣,员工是否会消极怠工从而对组织产生危害?另外,精力过剩是否会导致破坏,引发越轨行为?工作繁荣的员工会表现出更多的角色外行为,因此,他们有可能越权,完成不属于自己的任务,这会给组织带来混乱。有鉴于此,工作繁荣的负面影响可以作为未来的一个研究方向。

3.工作繁荣的多层次研究。目前该领域的研究主要集中在员工个体层面,未来的研究可以从团队和组织层面切入(即集体繁荣)。多层次研究不仅能够解释单一个体层次研究不能解释的现象,而且也能丰富工作繁荣的研究视角。集体繁荣并不等同于集体中各个个体的繁荣,集体繁荣指的是一个团队或组织作为一个整体不断学习和成长(Spreitzer和Sutcliffe,2007)。在繁荣的集体中,个体繁荣不能以牺牲他人或者集体的学习和活力为代价。繁荣的团队或组织更有应变力和灵活性,面对不确定的环境,能够快速响应外界的变化。未来的研究有必要探讨集体层面的繁荣意味着什么,是否能带给组织较高的绩效和持续的发展,组织又应该如何创造一种有利于集体繁荣的文化等问题。

4.工作繁荣纵向研究。现有研究多为横截面研究,即使是纵向研究,时间跨度也较短,例如Porath等(2012)对EMBA成员工作繁荣变化的测量仅跨一个月。这种线性测量虽然有一定的预测力,但繁荣的状态是一个连续的过程,其后续变化在当前研究中并不明晰。例如,工作繁荣是否有周期性,或者在时间上是否存在某种规律性?这些问题仍有待探讨。因此,采用截面数据进行研究存在缺陷,未来有必要开展纵向研究,以进一步明确工作繁荣的持续性和相应作用结果。

[1]Alfredsson L,et al.Type occupation and near-future hospitalization for myocardial infarction and some other diagnoses[J].International Journal of Epidemiology,1985,14(3):378-388.

[2]Bakwin H.Emotional deprivation in infants[J].Journal of Pediatrics,1949,35(4):512-521.

[3]Bandura A.Social cognitive theory:An agentic perspective[J].Annual Review Psychology,2001,52(1):1-26.

[4]Carmeli A and Spreitzer G M.Trust,connectivity,and thriving:Implications for innovative work behavior[J].Journal of Creative Behavior,2009,43(3):169-191.

[5]Carver C S.Resilience and thriving:Issues,models,and linkages[J].Journal of Social Issues,1998,54(2):245-266.

[6]Cross R,et al.What creates energy in organizations?[J].MIT Sloan Management Review,2003,44(4):51-56.

[7]Csikszentmihalyi M.Beyond boredom and anxiety[M].San Francisco:Jossey-Bass,1975.

[8]Deci E L and Ryan R M.The“what”and“why”of goal pursuits:Human needs and the self-determination of behavior[J].Psychological Inquiry,2000,11(4):227-268.

[9]Diener E,et al.Subjective well-being:Three decades of progress[J].Psychological Bulletin,1999,125(2):276-302.

[10]Hobfoll S E.Social and psychological resources and adaptation[J].Review of General Psychology,2002,6(4):307-324.

[11]Kevin A K.Managers who thrive:The use of workplace social support by middle managers during hurricane Katrina[D].Florida:Universal-Publishers,2009.

[12]Keyes C L M.The mental health continuum:From languishing to flourishing in life[J].Journal of Health and Social Behavior,2002,43(2):207-222.

[13]Kolb D A.Experiential learning:Experience as the source of learning and development[M].Englewood Cliffs,NJ:Prentice-Hall,1984.

[14]Luthans F and Youssef C M.Emerging positive organizational behavior[J].Journal of Management,2007,33(3):321-349.

[15]Maslow A H,et al.Maslow on management[M].New York:John Wiley,1998.

[16]Masten A S and Reed M J.Resilience in development[A].Snyder C R and Lopez S J(Eds.).Handbook of positive psychology[C].London:Oxford University Press,2002:74-88.

[17]Niessen C,et al.Thriving at work—A diary study[J].Journal of Organizational Behavior,2012,33(4):468-487.

[18]Nix G A,et al.Revitalization through self-regulation:The effects of autonomous and controlled motivation on happiness and vitality[J].Journal of Experimental Social Psychology,1999,35(3):266-284.

[19]Orvis K A,et al.Power to the people:Using learner control to improve trainee reactions and learning in web-based instructional environments[J].Journal of Applied Psychology,2009,94(4):960-971.

[20]Porath C,et al.Thriving at work:Toward its measurement,construct validation,and theoretical refinement[J].Journal of Organizational Behavior,2012,33(2):250-275.

[21]Roberts L M,et al.Composing the reflected best self:Building pathways for becoming extraordinary in work organizations[J].Academy of Management Review,2005,30(4):712-736.

[22]Ryan R M and Frederick C.On energy,personality,and health:Subjective vitality as a dynamic reflection of wellbeing[J].Journal of Personality,1997,65(3):529-565.

[23]Ryff C D.Happiness is everything,or is it?Explorations on the meaning of psychological well-being[J].Journal of Personality and Social Psychology,1989,57(6):1069-1081.

[24]Saakvitne K W,et al.Exploring thriving in the context of clinical trauma theory:Constructivist self developmental theory[J].Journal of Social Issues,1998,54(2):279-299.

[25]Schaufeli W B and Bakker A B.Job demands,job resources,and their relationship with burnout and engagement:A multisample study[J].Journal of Organizational Behavior,2004,25(3):293-315.

[26]Schaufeli W B,et al.The Measurement of work engagement with a short questionnaire:A cross-national study[J].Educational and Psychological Measurement,2006,66(4):701-716.

[27]Sonnentag S.Recovery,work engagement,and proactive behavior:A new looks at the interface between nonwork and work[J].Journal of Applied Psychology,2003,88(3):518-528.

[28]Sonnentag S and Fritz C.The recovery experience questionnaire:Development and validation of a measure assessing recuperation and unwinding at work[J].Journal of Occupational Health Psychology,2007,12(3):204-221.

[29]Spreitzer G M,et al.A socially embedded model of thriving at work[J].Organizational Science,2005,16(5):537-550.

[30]Spreitzer G and Sutcliffe K.Thriving in organizations[A].Nelson D L and Cooper C L(Eds.).Positive organizational behavior[C].Thousand Oaks,CA:Sage,2007:74-85.

[31]Spreitzer G M,et al.Engagement and human thriving:Complementary perspectives on energy and connections to work[M].New York:Psychology Press,2010.

[32]Spreitzer G,et al.Toward human sustainability:How to enable more thriving at work[J].Organizational Dynamics,2012,41(2):155-162.

[33]Spreitzer G M and Porath C.Self-determination as nutriment for thriving:Building an integrative model of human growth at work[A].Gagne L(Ed.).Oxford handbook of work engagement,motivation,and self-determination theory[C].New York,NY:Oxford University Press,2013.

[34]Thomas S and Hall J M.Life trajectories of female child abuse survivors thriving in adulthood[J].Qualitative Health Research,2008,18(2):149-166.

[35]Waterman A.Two conceptions of happiness:Contrasts of personal expressiveness(eudemonia)and hedonic enjoyment[J].Journal of Personality and Social Psychology,1993,64(4):678-691.