我国女子网球项目快速发展的因素探析

宋信勇

Sports Department,Shandong University of Sport,Jinan 250102,Shandong,China

女子网球项目作为中国竞技体育事业的重要组成部分,2000年以来运动成绩屡创中国网球历史,实现了竞技实力、水平的跨越式发展,国际竞争力与影响力大幅度提升。那么,导致中国女子网球项目快速发展的主要因素是什么,成功的经验又有哪些?分析国内有关文献资料可以发现,基于技战术、运动员个体角度的网球项目制胜因素的研究有所开展,然而一个项目的快速发展乃至优异成绩的取得,并不仅仅取决于技战术的发展,亦不应归因于运动员独立的个体,而是多种因素的综合结果。为此,本研究试图多角度、多层面系统剖析中国女子网球项目快速发展的关键因素,分析项目形成的成功经验,以期推进中国女子网球项目乃至整个网球项目的健康发展。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

我国女子网球项目快速发展的因素。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

为了充分了解国内网球项目发展动态,本研究通过中国知网等搜集、鉴别、整理了2000年以来与本研究相关的期刊、杂志等资料。另外,为了深入把握项目快速发展的因素,本研究搜集了国家网球项目发展的年度工作计划与总结、会议纪要等文献资料。

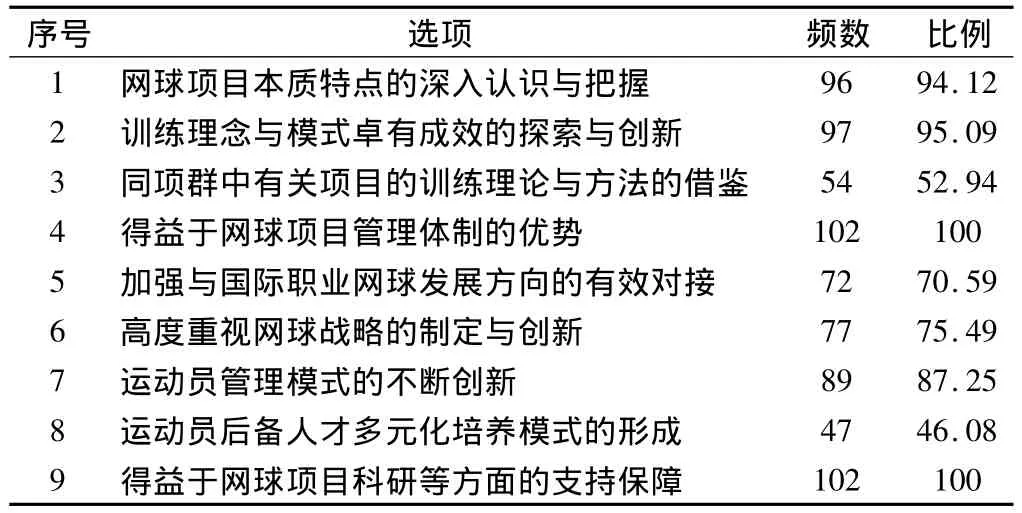

1.2.2 问卷调查法

为了更好地分析导致我国女子网球项目快速发展的主要因素,本课题制定研究问卷,并对山东、福建、广东、天津等14个省市网球队教练员、国家队女子网球教练员、管理人员以及高校学者进行调查,发放问卷122份,收回有效问卷102份。

1.2.3 专家访谈法

根据研究需要设计访谈提纲,访谈了上述省市以及国家队领导、教练员达30人次,充分了解中国女子网球项目快速发展的关键因素。

2 分析与讨论

2.1 训练学因素

2.1.1 网球项目本质特点的深入认识与把握

运动项目本质特点的认识程度是决定其训练管理水平高低的重要因素。实际上,每个运动项目都有自己所特有的特点和规律,而对项目本质特点的深入把握是掌握该项目制胜因素及其规律的重要基础。深入认识和正确把握运动项目的本质特点,才能实施符合项目竞技特性要求的训练工作,才能始终围绕项目本质特点把握训练方向,使训练真正符合实战要求。然而,我国女子网球项目的发展经历了一个曲折的、艰难的发展历程,没有前人的经验可以借鉴,没有前人的范例可以模仿,没有现成的理论和既定的方案可以应用[1]。为了卓有成效地把握网球项目的特点,以国家网球运动管理中心为主的中国网球界加大了对项目的研究、学习力度,崇尚学习风气,尤其是在备战2004年和2008年奥运会期间,国家网球队的每一位成员高度重视对项目的学习,不断加深对网球项目特点的研究,同时在备战过程中通过开展不同规模、不同形式、不同层面的业务学习和研讨,结合训练实践,备战团的成员对女子网球项目的训练以及比赛规律有了全面而深入的认识,传统惯性逐步打破,训练理念不断更新,新的训练模式逐步形成。可以说,上述两届奥运会的成功是中国女子网球界对项目特点认识成果的外在体现,是对项目特点深入把握的结果。

2.1.2 训练理念与模式的探索与创新

实践业已证明,竞技体育的每个项目的快速发展离不开对训练理念、模式的变革与创新,这也是体育项目发展的持续动力。伴随着世界职业网球的快速发展,传统的训练理念、训练模式、方法手段已不能适应当今职业高水平网球比赛对运动员竞技能力的需要和国际职业网球赛制变化的新要求,这成为阻碍我国女子网球水平成绩提升或突破的关键所在。为了积极解决女子网球项目中的这些关键矛盾,国家女子网球项目的领导、教练员、科研人员等从职业网球全年赛事安排特点、高水平网球运动员能量代谢特征及高度个性化的特点等方面着手,以现代职业训练思路与理念提高女子网球项目相关人员的能力和水平,从而推动女子网球项目训练质量的快速提高。

我国女子网球项目通过多年的努力,训练理念不断得到更新,训练模式也逐步形成并完善。在训练方面总体上实现了五方面的转变:在全年赛练节奏安排上,实现了由大周期向多周期训练模式的转变;在赛训关系上,实现了由以训代赛或以赛代练向练中有赛、赛中有练,以赛促练、赛练结合的转变;在训练的组织形式上,实现了由集体训练向个性化、针对性训练模式的转变;在训练课的操作中,实现了由重数量、重时间、低强度的训练课向高标准、短时间、大强度的训练课模式转变;在训练内容的整体把握上,实现了由重技术、轻体能向技战术与发展专项体能并重,专项能力的发展与伤病预防、康复训练、有效恢复互为促进多位一体的训练模式转变[2]。可以说,中国女子网球项目2004年雅典奥运会至今所取得的优异成绩都是训练理念、模式等方面的变革与创新的结果。

2.1.3 同项群中训练理论与方法的借鉴

运动训练理论与实践业已表明:竞技体育项目特别是同一项群中的项目之间,在训练理论与方法方面往往存在移植、借鉴的现象。网球属于隔网对抗性项群中的体育项目,该项群中包含了诸如乒乓球、羽毛球等我国奥运优势,这些项目的比赛形式、技战术特点与网球项目有着多种相似之处。为此,国内相关研究也将网球项目列为我国奥运潜优势项目,并对网球、乒乓球、羽毛球等项目在体能、技术、训练等方面的异同点进行了深入分析。可以说,隔网对抗项群训练理论与方法的相互移植与借鉴,对我国女子网球项目水平的快速提升具有重要作用。

表1 我国女子网球项目快速发展的因素调查(n=102)

2.2 管理学因素

2.2.1 项目管理体制的优势

管理体制优劣是竞技体育项目发展的根基,我国竞技体育项目均实施“举国体制”的管理,举国体制作为中国竞技体育所特有的一种体育管理体制,其特点是通过政府的行政手段来调动国家资源发展国家需要的重要体育项目或领域,也是我国竞技体育项目能够快速提升水平的重要制度保障。我国网球项目的管理也明确体现了举国体制的这一特点,尤其是2004年雅典奥运会之前,我国网球项目提出了“以女子为重点,女子双打为突破口”的备战策略。为了实现这一备战策略,确保女子双打项目水平的不断提高,不断提高世界排名水平,国家网球运动管理中心动员有限的人、物、财等资源,给予优先、重点保证。针对双打人员的配伍,通过精心比较、论证,形成最佳双打组合,并通过长期的训练、比赛来加以磨合,在世界大赛前专门以高水平男子运动员作为陪练,加大了双打训练的对抗强度,逐步形成了双打项目的国际优势。另外,国家管理中心积极与国际网球组织协调与合作,为女子双打项目积极争取到重大职业赛事的外卡,为双打选手参加世界比赛创造了条件。也正是在举国体制的巨大优势下,我国女子网球项目在人员调配、资金保障、训练设施、医务康复等方面提供有力保障,这是中国女子网球项目水平迅速提升的根本因素,也是中国女子网球发展的重要保障性动力。

2.2.2 网球项目的战略创新

网球作为高度国际化、职业化的体育项目,必须通过高度的战略谋略来加以谋划,以及制定科学的发展战略,以此引领或指导项目的发展,这也是中国女子网球项目实现突破或快速发展的前提。2002年釜山亚运会后,我国网球界对兵败釜山进行了系统总结和深刻反思,提出了“中国网球必须与世界接轨,走职业化道路”的发展战略和“以女子为重点,以女双为突破口”的战略指导思想,在“多参赛,挣积分,进奥运”的目标下,我国网球项目开始了职业化改革。在北京奥运周期中,我国网球项目通过系统分析国内外网球项目的具体形势,并基于本奥运周期的任务与要求的基础上,我国网球项目明确提出了“以职业网球为手段,奥运争光为最高目标”的发展战略,确立了“强化能力领先,以双打带动单打,以单打促进双打,做强单打,做优双打”,“遵循职业网球的基本规律和特点、全面融入职业网球圈”的项目发展指导思想,我国网球项目卓有成效地开始了中国特色的职业网球发展道路的探索。2008年奥运会后,根据我国女子网球项目整体水平的快速提高,同时,也为了更好地借助于职业网球这一多元利益聚合和实现的激励平台,最大程度地激发、调动我国优秀运动员内在驱动力,国家网球运动管理中心顺应项目发展潮流,明确提出了“由专业培养目标向职业培养目标转型”的发展战略。李婷、孙甜甜雅典奥运会女双夺冠,郑洁、晏紫2006年2次获大满贯女双冠军,北京奥运会获女双铜牌的获得,2010年郑洁、李娜澳网女单四强的挺进,2011年李娜法网女单冠军的取得等等,这些都是中国网球战略创新成效的例证。由此说明,以世界眼光和战略思维注重网球项目发展战略的创新,是中国网球项目不断实现突破的重要前提和基础,“成为中国女子网球项目快速发展的重要因素和引导力”[1]。

2.2.3 国际职业网球发展方向的有效对接

网球是一个典型的职业化和个体化都很强的运动项目,高密度、多档次、多站次的赛事体系则是网球职业化特征的具体体现,经过多年的发展,网球项目已经形成了一个相对完整的赛事体系,并且职业化特色几乎渗透到网球赛事运作的各个环节。然而,我国网球项目在发展进程中曾经一段时间对上述问题并没有引起重视,为此付出了代价,2002年中国网球队“颗粒未收”而兵败釜山亚运会,这些经验教训让中国网球界认识到,要想赶超世界,就必须融入到国际网球大家庭,这才适应国际网球项目的发展道路[3],“必须与世界接轨,走职业化发展道路”[1]。

为此,2003年初,中国网球项目运动管理中心明确确立了国家队集训方式基础上走“走职业化的道路”的指导思想,采取了“走出去”和“引进来”形式,加强与国际职业网球发展方向的有效对接。“走出去”就是让国家网球队优秀队员积极参加国际职业比赛,通过国际比赛提升大赛经验和积分,提高运动员的国际网坛排名,从而获得参加更高级别比赛的机会,由此有效解决了曾经困扰我国网球优秀选手有实力而国际排名过低,无缘参加世界大赛的窘况,从而早日步入世界高水平职业球员行列的良性循环中。以赛代练,以赛促练,通过与世界优秀选手的竞争与对抗获得比赛经验和提高训练水平,这是中国女子网球项目成绩突飞猛进的最重要原因。同时,为了汲取网球项目发展较好、水平较高的欧美国家的成功经验,中国网球界采取了“引进来”的形式,如中国网球协会与企业联合开办网球学校,探索优秀网球后备人才的“学校化”道路;与ITF联合,邀请国际网球项目专家举办教练员培训班或讲学;选派国内优秀青少年运动员、教练员到网球水平高的国家的网球学校和俱乐部学习等[4]。另外,在备战奥运会的冬训期中,中国女子网球队针对队员体能、技战术等方面的问题,专门聘请国外专项训练的高水平教练执教。也正是“走出去”和“引进来”的做法,为我国女子网球项目及时“充电”,成为女网项目快速发展的重要因素。

2.2.4 运动员后备人才多元化培养模式的逐步形成

竞技体育的健康、持续发展离不开对后备人才培育,形成并完善后备人才培养模式也是中国网球项目快速发展的因素。近些年,我国网球项目基于举国体制的三级训练网络,逐步形成了多元化的人才培养模式:1)社会培养模式。我国网球学校、俱乐部的出现是社会培养模式重要载体。近些年,伴随着欧美国家职业网球运动员培养重要途径的网球学校和俱乐部作用的显现,也引起了国内网球界、企业等方面的重视,由社会力量投资举办的网球学校和俱乐部逐渐增多,教练员、运动员的伙食费、住宿、交通费用、比赛费用等都由企业赞助[6],这些组织培养出的优秀网球后备人才成为省队、国家队的新鲜血液,如上海巴士网球俱乐部、中国青少年男子网球集训队。2)家庭培养模式。网球运动员后备人才培养的家庭模式是我国体育项目中特有的一种模式,主要是依靠家庭收入和通过参加网球职业比赛获取奖金、企业赞助,以此支付选手所聘请的教练、训练、参赛等费用。

2.2.5 运动员管理模式的不断创新

网球作为一项国际化、职业化特征明显的运动项目,伴随着中国网球更加全方位地融入国际职业网坛,竞技水平的快速提升,利益冲突点也不断增多,项目发展中的次要矛盾变成了主要矛盾,主要表现为“举国体制”的竞技体育目标与职业网球价值取向的矛盾,运动员个人利益的追求与网球项目分配政策之间的矛盾,以及运动员自我张扬的个性和传统管理方式之间的矛盾,这对运动员的管理提出了更新、更高的要求。为有效解决网球项目发展进程中的主要矛盾以及新问题,国家网球项目运动管理中心以科学发展观为指导,在女子运动员管理方面不断创新,基于运动员个人价值目标、物质利益、中国网球竞技目标等因素,树立了运动员职业网球与奥运目标共赢的价值理念;基于社会、企业、家庭的投入而体现出的经济行为与动机,逐步建立并完善了行政手段、市场手段和法律手段相结合,政策制度与契约管理相结合的管理模式;遵循“以为国争光为主线,奥运争光为核心,竞技实力提高为根本,多方利益实现为驱动力,法制管理和行政管理相结合为手段”的基本原则,建立并完善了“疏通式”、“合作式”的运动员管理模式。另外,国家网球管理中心还积极推进“大国家队”建设[2]。这些措施保障了网球项目的健康发展,既有利于女子运动员个人价值的实现,又有利于国家利益和项目竞技目标的完成,成为女子项网球项目快速发展的又一因素。

2.3 科技保障因素

竞技体育项目水平的迅速提升离不开科技的保障支撑,网球项目也不例外,在中国女子网球项目水平的迅速提升、关键环节的突破上,科技服务保障工作发挥了至关重要的作用。

为了积极适应现代竞技体育发展的需要,从2004年开始,国家网球运动管理中心加大了科研保障的投入,遴选了一批科技骨干人才,建立起包括专项体能、医务监督、营养与恢复、运动康复、心理训练、训练跟踪与评估、信息搜集与反馈等7个方面的专业性、复合型团队,实现了从“单一”向“多元”,从“研究型”向“服务型”的转变。为积极而有效地备战北京奥运会,提高女子网球队员训练的有效性、针对性,国家网球运动管理中心从人、物、财等方面提供全力支持,基于国家女子网球队对科研服务的实际需求,组建项目科技服务团队,通过科技服务尤其是围绕国内重点选手和主要对手进行统计分析,及时发现训练管理中问题,并做到及时反馈,快速解决训练中的问题,实现对训练和比赛过程的科学把握和调控。

3 结语

中国女子网球项目的快速发展得益于训练学、管理学和科技保障等因素,这是中国女子网球项目发展的关键所在,由此对网球项目以后的管理、训练等有着积极的指导意义,这些成功经验对中国网球男队同样具有重要的启示。目前,我国男子项目还处于较低水平,这可能与我们制定的优先发展女子项目,以女子项目为突破口的决策有关。面对世界网球项目职业化发展所带来的新问题、新要求,中国网球项目尤其是女子网球项目在总结已有训练、管理、保障等方面的经验基础上,更应以科学的、动态的眼光规划项目的发展、处理项目发展过程中出现的新问题,在动态的发展中寻求创新,从而保持项目的长盛不衰。

[1]国家体育总局.拼搏历程,辉煌成就——新中国体育60年[M].北京:人民体育出版社,2008:391-404.

[2]孙晋芳.论中国特色职业网球的探索与创新[J].南京体育学院学报,2011,25(3):7 -9.

[3]新华社.走中国特色的网球职业化道路[OL].http://sports.tom.com,2006 -01 -27.

[4]刘青.中国网球女子双打研究[M].成都.电子科技大学出版社,2005:42 -43.

[5]孙汉超.中国竞技体育的巨大进步得益于五大管理对策[J].武汉体育学院学报,2005,24(1).22 -27.

[6]陈一曦.我国女子高水平网球运动员培养体制分析[J].湖北体育科技,2008,27(4):329-380.

[7]裘鹏,付甲.新时期我国网球职业化管理模式改革的思考[J].山东体育科技,2013,35(3):26 -28.