高等体育院校体育教育(本科)专业武术套路必修课教学内容优化整合研究——以沈阳体育学院为实例研究

胡 微,刘 超

武术套路必修课程一直是高等体育院校体育教育专业技术学科的主干课程之一,经过长期的教学实践摸索,已经形成一套较为成熟的教学体系,并不断为社会输送优秀的武术教育人才。但随着全民健身热潮的涌动、“阳光体育运动”的推广及武术运动进入中小学教育的推行,社会对武术教育人才的需求方向发生了变化,而现有的武术教育人才培养模式依然遵循原有的社会需求设置,缺乏对社会需求的适应性。因此,本研究基于调查数据,对沈体体教专业武术套路必修课程教学内容进行重新审视和分析,目的在于通过对现有教学内容的优化整合,使其与培养目标保持较高的符合度,并为提高沈体体教专业应用型人才培养质量提供参考依据。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以沈体体教专业武术套路必修课教学内容的优化整合为研究对象,以部分高等体育院校(北京体育大学、上海体育学院、武汉体育学院、成都体育学院、山东体育学院、天津体育学院、西安体育学院和沈阳体育学院)武术专家和教师及从沈体体教07、08、09 级中随机抽取的30 个班级共958 名学生为调查对象。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法 检索、搜集有关高等院校武术普修教学及基础教育课程改革等方面的相关专著和期刊,对指导性文件、文献及研究成果进行了分析、比较、归纳和整理。

1.2.2 问卷调查法 采用内部一致性系数对信度进行检验,统计分析得出,教师及学生问卷系数分别为0.785、0.792,说明信度很好。运用结构效度对问卷效度进行评价,因子分析后得出两份问卷各因子的成分均比较理想,问卷结构基本符合本研究的理论构想和框架,结构效度可以接受。

1.2.3 专家访谈法 走访及电话访谈了北京体育大学等八所高等体育院校的多位专家,针对与本研究相关的诸多问题,听取他们关于体育教育专业武术套路教学内容优化整合研究的宝贵意见和建议。

2 结果与分析

2.1 高等体育院校体育教育专业武术套路必修课教学内容优化整合的时代背景

2.1.1 武术运动走进中小学

为充分发挥武术的教育和健身作用,丰富大课间体育活动内容,教育部、国家体育总局共同创编了《全国中小学生系列武术健身操》,决定自2010年9月1日起在全国普通中小学校(含特殊教育学校)、中等职业学校中推广实施。这标志着武术迈开了进入全国中小学的新步伐。因此,为迎合当下中小学对体育教育人才的需求,从师资培养的角度讲,武术必将成为高校体育教育专业课程设置的重点。

2.1.2 我国体育运动正在从精英体育转向大众体育

2009年1月,国家体育总局将8月8日这样一个极具历史纪念意义的日子定为“全民健身日”,这是国家对倡导全民体育健身、提高国民身体素质的高度重视的重要体现,让我们看到“后奥运时代”的中国全民健身潮的涌动,也是活力中国、魅力中国、和谐中国的一个美好缩影。

武术运动作为我国学校体育教育的主要内容之一,可以为“全民健身”的理念提供很好的支持,作为学校教育更应该从大众普及以及健身的角度出发去考虑教学内容的设置,为提高国民素质输出更多优秀武术教育人才。

2.1.3 青少年身体素质提升为目前学校体育推进的重点

青少年的健康是一个民族健康素质的基础,是每个学生健康成长的基本条件,关系到民族的未来和国家的竞争力,现今,青少年学生的健康状况下滑已经成为一个社会问题,亟待解决。正因如此,由国家三部委共同发起的一项惠及2.7 亿青少年学生体质健康的群众性体育运动——阳光体育运动。此项活动从2007年发起至今,以科学的方法促进全国校园体育的蓬勃发展,成为促进青少年身体素质提高的有效方法和手段,成为中国青少年教育发展史上具有里程碑意义的活动,是加强青少年体育意识、增强青少年体质的战略举措。所以,武术教学内容的研究和改革,需要顺应当今高校体育教育改革趋势和学校体育发展方向,使教学内容与“阳光体育运动”相结合,不断探索更优的教学内容和方法,使走出校园的体育教育人才能够尽快的进入角色,为“阳光体育运动”的推进做出应有的贡献。

2.1.4 部分高等体育院校该类课程情况概述

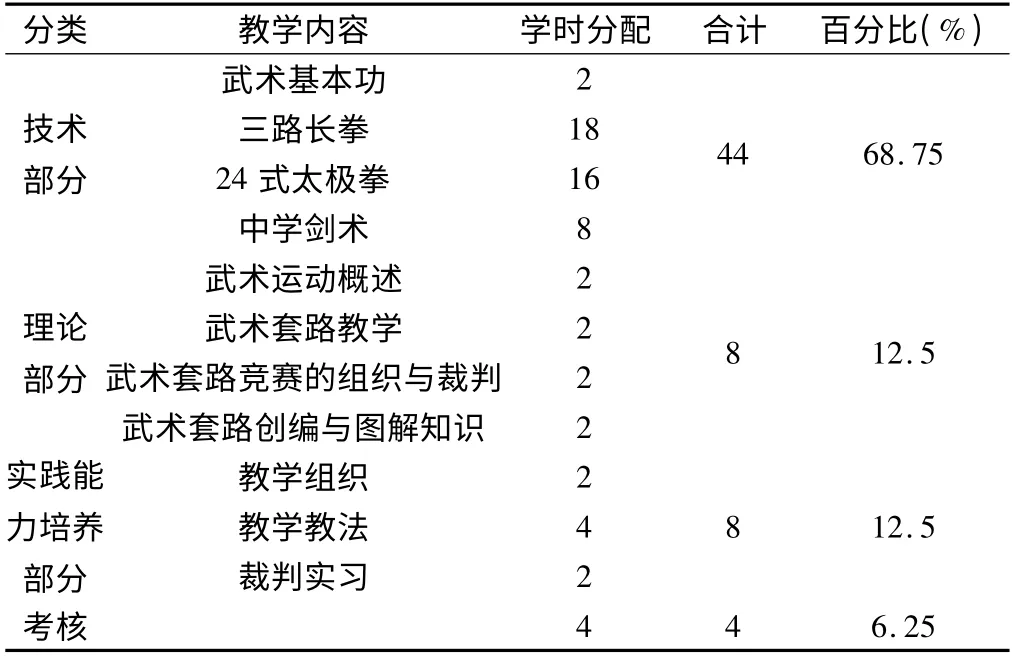

北京体育大学体育教育专业开设武术套路专业选修课,课程中理论部分6 学时,除没有武术套路创编与图解知识外,其他内容和沈阳体育学院一样。技术部分86 学时包括武术基本功、基本动作、武术操、五步拳、初级长拳、初级棍术、综合查拳、24 式太极拳。实践部分36 学时,与技术学时的比例接近为1:2,说明该校非常重视学生实践能力培养。同样,山东体育学院也将武术操、24 式太极拳引入课堂,加上三路长拳和少年拳总共32 学时,理论部分4 学时,主要学习武术运动概述。武汉体育学院技术部分有24 式太极拳、二段段位制套路,共48 学时,理论部分包括武术运动概述和武术教学方法。但教学大纲中没有设计实践能力培养环节,学生实践能力培养存在缺失。而考试采用通级赛的形式,增强了教学的目的性,一定程度上提升了学生的学习兴趣。成都体育学院该门课程技术内容主要是初级拳、对练拳和对练棍。天津体育学院共安排18周的课程,每周2 节共72 学时,其中理论3节、技术15 节,两者的学时比例与我校接近(见表1)。

表1 武术套路必修课教学内容、时数分配及比例情况一览表

2.2 沈体体教专业武术套路必修课程现状分析

2.2.1 课程开设的基本情况分析

本课程学时由过去的80 调整到64,授课时间设置在第二学年的上学期。教学内容由技术、理论及实践三个部分构成(见表1)。

2.2.2 对课程教学内容的评价情况

2.2.2.1 教师对教学内容的评价情况分析

通过对任课教师的访谈了解到此课程的主要问题是技术部分内容过多、过难,在课程教学的过程中任务量大,需将理论与实践部分压缩,方能完成技术部分的教学内容。这直接导致在整个教学过程中出现以技术部分为主的情况。另外,教师对考评标准也存在不同的看法,其中主要问题是以套路动作的熟练性、规范性为主要考量依据的考评办法,对于没有武术基础的体教学生而言过于严格,导致在教学中过度强调动作的规范化程度,忽略了对学生实践能力的培养。

2.2.2.2 学生对教学内容评价情况分析

调查显示,学生普遍反映武术课课时少,所学动作难、繁、杂,不易掌握;教学内容单调枯燥,没有充分体现武术技击性等问题。因此,以套路运动形式为主的武术必修课,如何通过优化设置来满足学生的需求,是我们所面临的一项重要的研究任务。

2.2.2.3 学生最喜欢的技术、理论内容调查分析

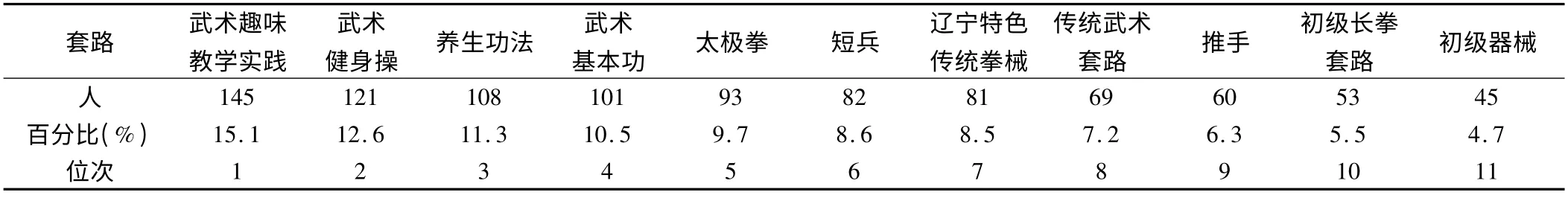

表2 学生感兴趣的武术技术内容调查情况一览表(n=958 人)

由表2 可知,学生对武术技术教学内容设置的两方面需求:一是要体现教学实践能力的培养,突出武术教学的趣味性;二是要体现武术健身、击技价值,突出武术的实用性。同时,调查发现学生对理论内容的选择情况,也同样体现了这两方面需求。说明学生对武术教学内容的需求倾向于简单实用、趣味性强的对抗性项目,而且也体现了学生渴望了解璀璨的中华传统武术文化及传承地方特色武术项目的愿望。

2.3 沈体体教专业武术套路必修课程现存问题分析

2.3.1 “学时短、任务重”影响理论教学实施

调查中发现,大部分学生武术功底较差且参差不齐。要在44 学时内按照规格要求熟练掌握三套动作确实不易,而且技术考评采用的又是期末集中考核的办法,最终导致学生在实际教学过程中出现“消化不良”、“破罐破摔”等现象。因此,为了保证教学质量,教师不得不牺牲理论部分教学时数,以巩固提高学生的技术规格和演练水平,久而久之就形成了“重技术,轻理论”的现象。

2.3.2 “重规格、轻兴趣”阻碍学生主体性的发挥

竞技武术对于规格的要求一贯较高,作为从武术中剥离的一种特殊形式,已失去武术特有的魅力,但其对武术教学、训练的影响却不可小觑。当前沈体的武术套路必修课教学以初级套路为主,教学过程对动作规格的高要求已经成为教学的主导、技评的核心。另一方面,教师出于对及格率、优秀率的考虑,在教学过程中一味的追求成绩,致使对学生要求过于严格,忽视了学生主体性的发挥。

2.3.3 “重技术,轻能力”现象加剧

依据沈体体教专业2009年最新修订的培养目标,应将学生培养为具有较强教学能力,能够从事学校体育及其他体育相关工作的应用型人才。因此,武术套路必修课须突出对学生教学及其他应用能力的培养。但这点在现行大纲中并没有得到充分体现(见表1),教学内容中技术部分总学时占68.8%,而能力培养部分仅占12.5%,说明教学内容在时数分配上仍然存在较大的偏倚。

2.3.4 武术教学内容缺乏技击性

现行大纲所涉及的技术内容全为套路运动形式,缺少技击对抗类教学内容,无法满足学生的实际需求。教学内容技击性不强是降低学生习武积极性的主要原因之一。调查发现,学生们想通过武术学习,使自己不仅掌握一些健身方法,而且还要掌握防身自卫的能力,达到保护自我、彰显个性的目的,进而为终身体育打好基础。为了能够加深学生对武术的深层次认知,武术教学内容应充分体现其实用性,将技击、健身等功能融入武术教学当中。

2.3.5 地方传统武术特色不够突出

沈体以套路形式为主导的教学一直缺乏对地方传统武术项目的引入。适当引入具有较强技击价值的传统武术,可使学生能够从武术技击性的角度去重新理解武术运动的魅力所在,又能进一步加深传统武术与现代体育的结合。

2.4 沈体体教专业武术套路必修课教学内容优化整合的改革设想

在调查同类一些高校教学内容设置的基础上,根据课程内容设置的基本依据和原则,初步拟定出了各项教学内容指标。将教学内容的每一项指标分为五个等级,以调查问卷的形式发放给专家、教师,让他们对其中所包含的各项子内容的重要性程度进行选择、评价。再根据重要程度的强弱依次进行赋值,最后计算出各项指标所得的权重值。对得出的权重值进行分析、取舍,并结合专家对教学内容设置的补充意见,构建更优化的课程内容框架。

2.4.1 武术套路必修课程各指标内容的优化选择过程

2.4.1.1 技术部分内容优化整合分析

权重值大于0.05 的技术指标7 项,除武术基本动作、简化太极拳2 项原有内容外,另有5 项技术指标也受专家及任课教师的认同。原有的技术部分教学主要是技术动作传授,而最具魅力最能吸引学生注意力的技击价值的缺失导致学生学习中出现倦怠、厌学等不良情绪。实用防身术凸显武术的技击特点,能充分调动学生的主观能动性,将实用防身术引入课堂是为了增强教学实用价值。同时,为了体现中国武术作为搏击术的实质,将技击防身类项目引入课堂也是很有必要的;武术段位制初级套路的引入迎合了社会发展的需求,使武术教学与武术段位制考评紧密结合;武术健身操具有简单、实用、趣味性强等特点,非常适合作为中小学体育课的准备或结束部分的内容,不仅可以代替传统的活动方式,也符合新课改背景下所倡导的快乐体育的思想。武术健身操的引入有力保障了教育部和国家体育总局对中小学体育教育政策的落实;将辽宁地方传统武术项目引入教学,不仅增强传统武术教育的规范性,也是保护和传承岌岌可危的传统武术的有效途径。据调查,辽宁省查拳和八极拳实用性强,开展广泛,适合引入。权重值位列第七的健身气功虽说是新型的健身形式,但因其具有内容丰富,简便易学、健身效果突出等特点,深受广大健身爱好者的青睐。同时也迎合了后奥运时代全民健身的大环境,凸显武术的健身功效。除此,专家建议将24 式太极拳简化为8 式太极拳。

套路类的整合是新时期武术课程内容改革的关键。首先,教学思想应由一贯竞技套路的规范化向传统套路的实用化转变。其次,在内容的选择上,传统武术应选编攻防技击性强的动作组合,借以改变武术在学生心中枯燥、无用、遥不可及的印象,激发学生的学习热情,减缓教与学的双重畏难情绪。

相比而言,自编长兵套路与短兵的权重值较低,由于其在教学中受场地、器械不足、危险性大等因素的制约,开展的效果不理想,本着实用的角度出发,专家、教师给予的评价较低(见表3)。

表3 武术套路必修课技术部分内容的权重值及其序位(n=23 人)

2.4.1.2 理论部分内容优化整合分析

从表4 可见,除原有的四项教学内容外,权重值大于0.05 的指标还有武术健身原理。武术健身理论可填补学生武术健身相关知识的空白,还为今后武术健身运动提供了科学的理论指导,有助于学生全方位、多层次领悟武术的科学性、实用性,对武术这一中国传统运动有更系统、更深入的理解。

表4 武术套路必修课理论部分内容的权重值及其序位(n=23 人)

理论部分整合的关键是既要从优化后的技术教学实际出发,加入与时代发展相符的知识内容,同时还要考虑武术理论自身知识结构的完整性。基于上述两点建议,将权重值小于0.05 但作为太极拳、地方传统拳术教学过程中不可或缺的拳术基本技法加入到理论部分的教学内容中,可有效保证拳术学习的效果。

此外,在理论教学内容的形式上,采取灵活机动的教学方法,如有些教学内容并不一定要在理论课中集中讲授,可以穿插在技术教学课中,通过理论联系实际加深学生对武术的理解,提升了课堂的教学效果。

武术套路创编原理与方法及国外技击术介绍这2项指标权重值偏低,所以,在优化设置时不予考虑。

2.4.1.3 实践能力培养部分内容优化整合分析

沈体面对教师需求趋于饱和、就业竞争白热化的情况,及时做出调整,提出了“一专多能复合型人才”的新型培养目标。因此,在教学中更应重视学生各项能力的培养,通过各种锻炼使学生在能力上得到初步体验和收获。武术教学能力可通过带领准备及放松活动、撰写指定教学部分教案、教授新动作、自评互评环节等途径来实现;而竞赛裁判组织能力的培养方式主要有模拟真实武术比赛,将学生分组(裁判组、检录组、记录组、技术考评组),组间交替循环进行裁判实习,或以作业的形式让学生编排一场小型的中学武术竞赛规程,目的在于让学生熟悉一般武术竞赛的流程;自学能力的培养有利于学生知识技能的掌握,有利于学生终身学习习惯的养成。教师在教学过程中根据需要确定一些理论和技术教材内容,如武术套路教学、武术图解知识等内容让学生自己学习,教师再根据作业反馈的情况来了解学习的效果。另外,教师也可以要求学生在掌握武术基本动作的基础上看书自学五步拳,根据课上自荐演示或小组比武等形式,了解学生自学情况,再针对出现的一些问题进行讲评。以上能力的培养主要由平时培养和专题培养相结合的方式来实现。

图1 体育教育专业武术套路必修课程内容优化整合构思图

作为新时期教师潜能开发的关键,创编能力已成为体育教育专业学生能力培养部分改革的重点。武术健身操动作简单,趣味性强,使武术健身操的创编具有很强的可操作性,同时也响应了教育部颁发的关于武术健身操走进中小学的政策精神。所以,将武术健身操作为创编能力培养的素材非常合适。

2.4.2 武术套路必修课程内容优化整合设置的框架构思

本研究遵从该课程发展建设的时代背景,结合该课程发展现状及存在的问题,依据各项教学指标的权重值,并结合专家、教师对教学内容设置的补充意见,构建了武术套路必修课程内容的基本框架,如图1 所示。

2.4.3 武术套路必修课教学时数比例的优化分配及可行性分析

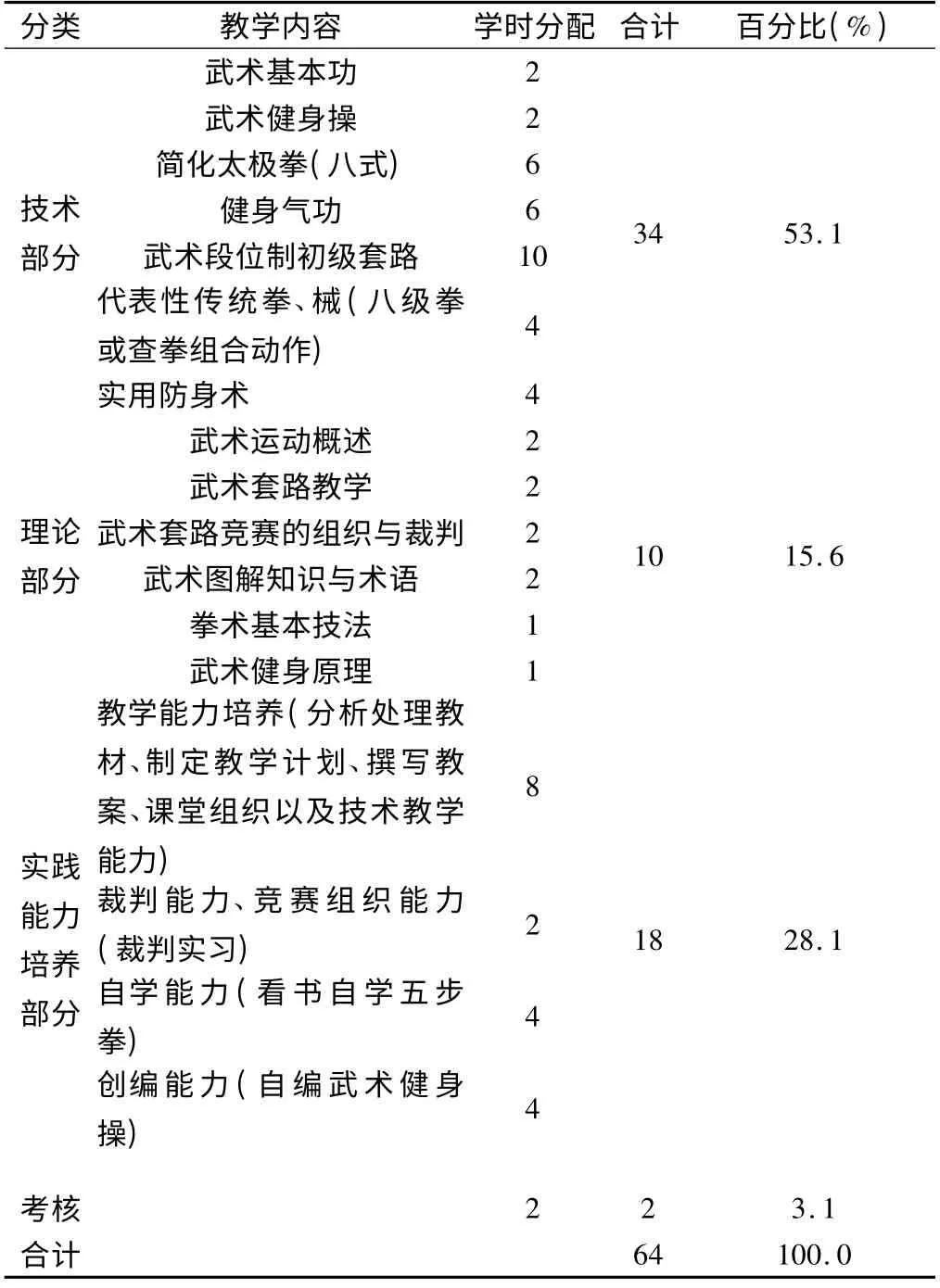

经过优化、整合后的武术套路必修课教学内容中理论与实践能力培养部分的学时比例都有提高,而且内容更加丰富、知识结构更加合理,并可通过理论课教学、技术课渗透、学生课下自学等途径来实施。技术部分共由7 个教学项目组成,其主体的套路类所包含的教学项目,都可在10 学时左右完成,具有一定的可操作性。由表5 可知,作为技术部分核心的套路教学时数明显减少,而剩余的学时被科学的分配到其他类别。而新增的健身功法、创编能力培养及技击防身三个教学板块,不仅彰显了武术健身、技击价值,更重要的是将学生的素质提升、能力培养提至一个全新的高度,确保“淡套路、强实践、重应用”的指导思想在武术套路教学过程中得以实施。

表5 新构建的武术套路必修课教学内容、时数分配及比例情况一览表

3 结论和建议

3.1 结论

3.1.1 学生对武术教学内容设置的两方面需求:一是要体现教学实践能力的培养,突出武术教学的趣味性;二是要体现武术健身、击技价值,突出武术的实用性。

3.1.2 目前,沈体体教专业武术套路教学过程中表现出学时短、任务重,影响理论教学实施;重规格、轻兴趣;教学内容缺乏技击性;地方武术特色不够突出等一系列问题。

3.1.3 整合后教学内容的理论部分在原有的基础上增设了拳术基本技法、武术健身原理的介绍;技术部分加入了养生功法、技击防身两大内容。原有套路内容已革新为传统拳、械(八级拳或查拳)、武术段位制初级套路、八式太极拳。为满足新时期教师潜能开发的需要,实践能力培养部分,增设了自学及创编能力的培养。理论、技术及实践能力培养三部分的学时分别调整为10:34:18。

3.2 建议

3.2.1 应重新理解和认识体育教育专业的培养目标,分析培养目标的具体含义,从中确定今后体育教育专业武术教学的发展方向。

3.2.2 应充分利用地方传统武术资源,依托于高等体育院校的教育平台,将具有地方特色的代表性传统项目引入课堂,不仅能增强民族凝聚力,而且还能将当地特色武术项目发扬光大。

3.2.3 武术技术教学内容的选择要突出武术实用性,增强武术趣味性,而且多以套路组合为主,删减复杂、重复的动作,降低教学难度,激发学生兴趣,有利于学生终身体育意识的形成。

[1]陈刁福,陈浩庆,周洪珍,等.以新《纲要》为指导的普通高校武术教学模式设计[J].韩山师范学院学报,2006(6):100-104.

[2]胡玉玺.谈体育院系学生武术普修课的学习情绪、动机与教学目标的确定[J].教育与职业,2007(6):126-127.

[3]田桂菊.高校武术普修课按层次分组教学的尝试[J].体育学刊,2004,11(1):70-71.

[4]王文成,单绿叶,李福祥,等.高校武术教学模式构建的新探索——“试图教学法”在武术套路教学中的实验[J].体育与科学,2007,28(3):88-90.

[5]张修昌.高等院校普修课的教学现状及改革构想[J].湖南科技学院学报,2005,26(11):279-280.

[6]郭建生.对提高武术普修课教学质量的分析与研究[J].体育科学研究,2007,11(1):83-85.

[7]李良萍.安徽省体育院系武术普修课教学内容的现状调查与分析[J].安徽体育科技,2004,25(3):130-132.

[8]李玫红.普通高校武术教学内容改革措施及发展趋势[J].山东体育科技,2010,32(4):85-87.

[9]范存智.解析高校武术教学的“瓶颈期”[J].山东体育科技,2012,34(3):82-84.

[10]卓磊.山东省高校体育院系武术散打专项选修课教学现状与发展策略研究[J].山东体育科技,2011,33(6):67-69.