人格权的“上天”与“下凡”*——兼论宪法权利与民事权利的关系

张平华 曹相见

(烟台大学法学院,山东烟台 264005)

一、问题的提出

未来民法典应如何规定人格权,学界有两种意见。 一种意见认为:人格权是“天赋权利”而非法定权利,更非法定私权(民事权利)。 人格权民法保护的加强,不仅没有导致人格权根本属性的改变,反而强化了人格权的宪法权利性质,因此人格权应当向宪法权利回归。另一种观点认为,人格权利为法定权利,虽然宪法规定人格权为公民的基本权利之一,但这并不能否认其作为民事权利的性质。 因此,人格权作为一项民事权利,仍然应当在民法典中单独予以规定。

考察两种意见可以发现, 虽然二者观点对立,论证却并未针锋相对。 第一种意见主要是对人格概念的推演和对大陆法系立法传统的继受。论者基于逻辑的考量, 持保守向后看的态度,试图将人格权请回宪法的“神坛”,民法仅作禁止加害式规定。 第二种意见则从《民法通则》实践经验、民法人为关怀、民事权利体系、民事权利保护等角度,持积极向前看的态度,认为人格权应回归民法,并作权利确认式的正面规定。

人格权立法的这种分歧,并非学者的刻意标新,它有自身的特殊性。 实际上,人格权的确立不是实证主义的逻辑贯彻,而是现实主义的应对抉择,是解决现实人格保护迫切要求之所急。更有学者指出:“人格权在事实上已经成为一类民事权利, 法律技术上的权利化也早已不成为问题,但在理论意义上证明人格权如何可能,仍然是极富挑战与颠覆性的问题。 质言之,是否可以证成一项人对于自己的生命、身体、名誉乃至人格尊严的权利? 此项疑惑伴随着人格权理论的成长,至今挥之不去。 ”

从比较法上看,传统民法典采禁止加害式立法,而新兴民法典(如1960 年《埃塞俄比亚民法典》、1967 年《葡萄牙民法典》、1991 年《魁北克民法典》、2002 年《巴西民法典》)则采取了正面确权式立法。 未来民法典是否应当继受《民法通则》的正面确权式立法,事关其世界地位,具有重大的理论与现实意义。 笔者认为,人格权究应“上天”抑或“下凡”,取决于三个因素:其一,以人格为权利客体是否可能;其二,宪法权利与民事权利究系何种关系;其三,正面确权式立法是否顺应了人格权的立法潮流。 关于第一个问题,笔者主张区分权利客体与权利对象, 将客体对应于请求权,对象对应于原权,从而将义务人的行为作为权利客体,而将人格利益作为权利的内容(或对象),以化解人格权的客体难题。本文仅探讨后两个问题,以抛砖引玉、推动立法。

二、人格权“上天”的概念困境

人格权“上天”论认为人格权乃宪法权利,那么,究竟何谓“宪法权利”?

(一)宪法权利释义:基于功能的概念界定

宪法权利(fundamental rights)又称为基本权利、基本人权。 《牛津法律大词典》的解释是:“一个不精确的术语,一般用来表示国民基本自由或为政治理论家,尤其是美国和法国的政治理论家们所主张的自然权利。 ”《元照英美法词典》则为:“一般指个人所拥有的、不容侵犯或剥夺的重要权利。 ”《布莱克维尔政治学百科全书》 则是“个人拥有的较为重要的权利;人们认为,这些权利应当受到保护,不容侵犯或剥夺。 ”

上述词典正面抽象宪法权利的定义方式,代表了宪法学研究的传统路径。 但它明显具有局限性:首先,抽象定义宪法权利无助于辨析宪法权利与其他概念的区别。 一般而言,宪法中尚有人权、人之尊严等概念,其与宪法权利既互相关联,亦无法完全等同。 否则,宪法权利沦为空洞的宣泄价值,而不是可供救济的权利。 其次,抽象定义宪法权利以宪法权利与民事权利对立为前提预设,因此一旦二者具有统一的可能,如某项权利兼有宪法权利与民事权利的性质,它就丧失了说明问题的能力。 再次,抽象定义宪法权利难免失于宽泛, 从而忽视宪法权利的本质特征。

笔者主张在功能的比较中厘定宪法权利。一般而言,宪法中存在三个抽象的“权利概念”:人之尊严、人权和宪法权利。 对于三者之间的关系,德国学者给出了启示性的回答。 德国《基本法》第1 条第一款规定:“人的尊严不可侵犯。 尊重和保护人的尊严是一切国家权力的义务。 ”第二款规定:“德国人民信奉不可侵犯的和不可转让的人权是所有人类社会、 世界和平和正义的基础。 ”第三款规定:“下属基本权利为直接有效地约束立法、行政和司法的法则。 ”德国学者认为,第一款规定的“人的尊严”是最高的宪法原则,构成整个价值体系的基础。 第二款的“人权”规定来自于人之尊严条款,而“基本权”(宪法权利)既是人权的实证化,即人权的法律表达,也是人权的具体化。

区分人之尊严、人权和宪法权利,并非无谓的概念游戏。 相反,可以区分不同概念的不同功能。 法律是调整人与人关系的社会规则,我们也可以说一切法律都是为了人而设定的。 因此,人的需要才是创设法律的最终来源。 那么“人的需要”对应于哪个抽象权利概念呢? 显然,上述笼统、抽象的描述无法解决这个问题。 而德国学者基于功能的界定则可给出明晰的回答:人之尊严(即人的需要)是一切法律的价值基础,是保持权利体系开放性的最终来源,当然也就是宪法的最高原则。 人权则是人之尊严的定型化,它为漫无边际的人的需要限定了一个范围。 而宪法权利则是对人权的进一步限定,也是对人权的实证化或称法定化。 因此,宪法权利的主要功能是使人之尊严成为可受救济的实证权利。 应予指出,这个结论是囿于宪法文本的考察,它并不意味着宪法权利囊括了所有的实证权利,容后文再叙。

然则,德国法分三层来理解宪法权利及相关概念,似有重复之嫌。 实际上,在上述三个概念中,仅宪法权利具备规范意义,于权利之探讨最为有益。 而人之尊严与人权作为非实证化权利,其法律意义仅是为实证化权利提供价值基础,保持权利体系的开放性。 因此,从功能上看,人之尊严、人权二者无甚区别,只取其一即可。 为行文方便, 本文择取人之尊严作为宪法权利的相对概念。

(二)宪法权利与人格权:人格的两层含义

从功能角度定义宪法权利,目的在于理解人格和人格权。 通常,学者在探讨人格权时,便联想到宪法上的人之尊严。 毋庸置疑,人格权与人之尊严互相关联,但当中的区别却往往被忽略。 实际上,人格权作为一种权利,只能属于特定的范畴。 依据前文对人之尊严和宪法权利的区分,不难得出如下结论: 人格权可以追溯到人之尊严,却不能说人格权与人之尊严属于同一范畴。 相反,作为一种权利,它只能与宪法权利处于同一范畴,即属于实证化的权利。

然则,人格权“上天”论者在探讨人格权中的“人格”之时,却将其与人之尊严等同起来。所谓人格即人的一般法律地位、一般意义的主体资格、直接体现人类尊严和社会进步的法律工具,这恰恰指的是人之尊严。 此外,基于法国法上的“广义财产”理论主张“无财产即无人格”,亦同此理。 所谓广义财产,“即实质财产权利和财产义务的总和”。 “一切民事主体均有其广义财产。 即使当事人一无所有,即使其债务超过财产甚至于只有债务,其亦拥有广义财产。 ”不难看出,此处所谓“广义财产”不是已经获得的财产,而是“可获得财产的资格”。 这种“广义财产”或称“可获得财产的资格”无法成为权利的内容。 权利的内容只可能是权益。 试问法律中有哪一种权利的内容不是利益而是获得利益的资格? 雨果·多诺说:“严格属于我们的,或存在于各人的人身中,或存在于外在的物中。 ”何谓“严格属于我们的”,就是已经实证化了的权利!“广义财产”既不属于人身,也不属于外在的物,显然超越了权益的范畴,是权益受法律保护的前提。它既不应当由民法来规定,也不因宪法作出规定而成为宪法权利, 而是宪法权利的前提——“人之尊严”的另一种叙事。 此理如同宪法规定的民生条款, 宪法要求国家机关采取合宪措施保障人民平等地享有社会建设的发展成果,但我们却无法据此要求诉讼救济一样。

不幸的是,人格权“上天”论的反对者们也钻进了人格概念的迷宫。 民法通说认为,人格具有三种含义,权利主体、权利能力以及人格权意义上的人格利益。 可是在具体探讨人格权中的人格之时,多数学者秉持人格即权利能力(或者主体资格、法律地位等)的立场。回顾2004 年以来关于“无财产即无人格”的争论,我们发现,正反双方竟然在人格概念上达成了一致 (即视人格为权利能力、主体资格)。 这场争论的最后,人多势众的一方似乎赢得了主动,但笔者认为,他们并未获得真理。 实际上,如果把人格理解为权利能力或类似概念,恰恰使人格权“上天”变为可能:权利能力也好,主体资格或者法律地位也罢,无非是“广义财产”、“可获得财产的资格”的另一种表述,均非拜实证法所赐。 它们是主体获得实证权利的前提, 与实证权利并非同一范畴,如何可以规定于民法? 至于独立成编,简直是荒唐至极!

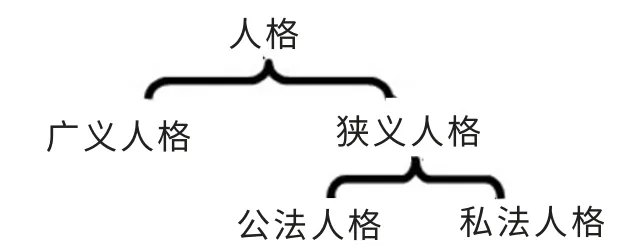

显然,学者在两个意义上使用“人格”一词:其一,作为实证权利的前提,与人之尊严具有相同的功能。 这是一种广义的人格,例如权利能力、主体资格、法律地位。 其二,作为实证权利的人格,即人格权中的人格,这是一种狭义的人格。 它体现为特定的人格利益,例如身体、健康、隐私、名誉等。

由是观之,人格权“上天论”在论述人格权时,使了一招偷梁换柱的方式,将广义上的非实证化人格,调换了人格权中实证化的人格,从而瞒天过海。 这一招委实高明,但却是无意识中犯下的逻辑错误。 盖人格概念在我国,未有广义与狭义之区分,仅有权利主体、权利能力和人格权人格之争论,难免使人产生误解。

三、宪法权利与民事权利的关系

人格权“上天”论声称人格权是宪法权利,否认其为民事权利。 而人格权“下凡”论则声称人格权既是宪法权利,又得为民事权利。 因此,宪法权利与民事权利之关系不可不察。 而考究二者之关系,又以对宪法权利性质的认识为前提。

(一)主观权利与客观法:意义、困境与突围

我国学者对宪法及宪法权利的认识, 经历了一个深化的过程。最初,基于苏联的影响以及毛主席所确定的主体格调, 宪法学者大多将宪法定位为国家的根本大法,并倾向于从母法与子法的关系来理解宪法与民法的关系。“所谓母子关系有两种,一种是子因母而生;二是母命难违。 前者体现为‘繁殖功能’,后者表现为‘监护功能’。 ”据此,宪法权利是民事权利的来源,民事权利是宪法权利的具体化。 但这种理解遭遇了双重困境:其一,它表明宪法权利规范是不完整法条,因而只在具体化后才能得以适用。 如此一来,宪法权利规范仅具价值宣泄意义,宪法权利不幸成为具文。这与宪法权利创制的初衷相悖。其二,即便宪法学者也不得不承认,作为“子”的民法在产生时间上远比作为“母”的宪法要早。 从历史上看,不是宪法孕育出了民法,相反,恰恰是民法产生伊始就确立了宪法的思想基础。

与此不同,西方宪法学侧重于从宪法与人权保障的关系中把握宪法的内容特质。宪法被赋予控制国家权力、保障公民权利的使命。 因此宪法权利就是对抗公权力的权利, 与之相对应,民事权利则为对抗平等私人主体而存在。 这一理论与前文对宪法权利的认定相一致,完美地解决了宪法权利与民事权利的关系: 二者均为实证权利,前者对抗国家,后者对抗私人。 此种理论以公、私法严格界分为基础,“平行”地捍卫公民权利,对近代法学理论产生了重大影响,亦为我国台湾学者所继受。

然则十九世纪中后期以来市民社会的重大变更,产生了公、私法互相交融的趋势,上述理论遭受到严峻挑战。 斯时,强势民事主体(例如跨国公司、雄厚财团等)打破了民事主体的既有平衡,民法典不得不转而向宪法寻求价值上的依托。长期以来公、私法不分,未经受西方宪法理论洗礼的中国学界,以2001 年“齐玉苓诉陈晓琪案”为契机,开始引入德国法上宪法权利的双重性质理论来回应社会。 所谓双重性质理论,系指宪法权利既为“主观权利”,又是“客观法”。 “主观权利”是指个人得以其意志请求国家对基本权利不予侵害,其核心功能是“防御权”。 “客观法”以社会团体中人类的人之尊严和个性发展为核心,把宪法权利视为一种约束所有立法、行政和司法的客观价值秩序。

宪法权利双重性质理论是德国法上的一个创造。 “主观权利”沿袭了宪法权利对抗国家的传统理解,“客观法”则超出了这一范畴:一切公权力机关均应遵守宪法价值秩序,即意味着司法机关在审理所有案件(包含民事)时应以宪法价值秩序为基准,这就为法官矫正合乎民法规范但悖于宪法价值的民事行为预留了通道。 因此,“客观法”不仅约束立法、行政与司法,而且还扩散到私人之间,对民事法律关系亦产生约束力。 国家机关在解释和适用私法时,必须参酌并顾及基本权利所蕴涵的机制决定,否则就将侵害人民的基本权利。这实际上变相承认了宪法对民法的“间接第三人”理论。

双重性质理论在我国产生了重大影响,成为宪法权利与民事权利关系的主流学说。 然则仔细推敲,仍可发现其未尽之处:其一,“主观权利”从“公民-国家”向度描述宪法权利,“客观法”则从“国家-公民”向度描述宪法权利,二者均为公民对抗国家(积极与消极)的方式。 因此,从中解读宪法权利的私法效力,过于牵强。 其二,从逻辑上讲,某物既是A,又是B,实际上就既否定其单属于A,亦否定其单属于B,因为它是A 和B 的结合。 因此,当我们说宪法权利既对抗国家,又是私法的价值基础时,实际上就否定了宪法对抗国家的功能。 其三,从公、私法分类上说,由于宪法权利既可对抗公权力, 也可对私权利产生影响,则势必使宪法成为公法、私法之外的第三种法。 由此, 我们仅需强调宪法权利对抗一切主体即可,何必又多此一举用“主观权利”与“客观法”来区别其对抗主体?

回顾前文对宪法权利的理解,即可找到双重性质理论的病因:盖其所谓“宪法权利”实为人之尊严和宪法权利的统称。 论者罔顾人之尊严与宪法权利功能不同的事实, 一概以 “宪法权利”称之,实际上将作为实证权利价值基础的人之尊严降格为实证权利,从而得出了一个似是而非的结论。 这一点,从“宪法价值秩序”的表述中也可以看到端倪。 因此,必须给“宪法权利”减负,把价值基础的功能完璧归赵,返还给人之尊严。

由是观之,引入双重性质理论的最大意义,就是回应民法寻求价值依托的社会需要。 认识到这一点,问题反而就简单了:不就是寻找价值依托嘛,交给人之尊严就行了。考究德国法和台湾地区的司法实践, 法院藉以影响民法裁判的宪法规范恰恰就是人之尊严条款, 而非宪法权利。这样,我们既找到了民法的价值依托,又完成了宪法权利公法性质(对抗国家公权力)的回归。

(二)公法人格与私法人格:人格权的两个面相

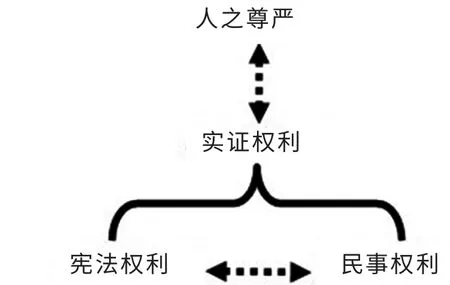

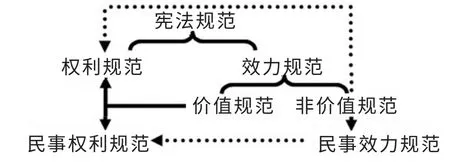

以上述分析为基础,宪法权利与民事权利就呈“平行”结构展现在读者面前:

其一, 人之尊严是所有实证权利的价值来源,它本身并非权利,公民不能以人之尊严受侵犯为由提起任何诉讼,但是国家负有保障人之尊严之义务。 其二,实证权利可分为宪法权利和民事权利。 前者对抗国家公权力,存在于宪法、刑法等传统公法领域;后者对抗平等民事主体,存在于私法领域。 其三,宪法权利与民事权利地位平等,二者成“平行”状,互不隶属。 因此,民事权利只能从人之尊严中寻求价值依托。

图一

可见,宪法权利与民事权利的关系,并非存在上的“有我无他”或者“有他无我”,而是对抗主体(或者说义务主体)的“公”与“私”。 我们说某项权利是宪法权利,并不排斥它是民法权利,而是强调它的义务主体是国家公权力。 因此,当我们说人格权是宪法权利时,无非是强调人格权对抗公权力的一面,并不排斥它的民事权利属性。 从这个意义上讲,人格权“下凡论”显然要比“上天论”技高一筹。

宪法权利与民事权利,既然只是对抗主体上的区别, 那么二者就只能从属于同一个实体权利,是实体权利的两个不同面相。 人格权亦如此。值得探讨的是,这是否意味着任何实体权利均可获得“非公即私”的救济?设公民A 在行使选举权的过程中,被心怀鬼胎的公民B 撕烂选票,从而错失选举。 显然,B 撕烂选票并妨碍A 选举的行为难被认定为国家行为。 则A 所受损害何从救济? 无论是重新进行选举,还是赔偿政治效果,均超出普通公民的能力,无法成为私人侵害选举权的责任方式。因而只能通过认定侵害A 人格权的方式获得救济。 这就意味着,所有实体权利均可能受公、私主体之侵害,但部分权利的后果超出了私主体的能力范围, 因而在受私人侵害时,应借助“权利寄生”理论获得救济。

作为宪法权利的人格权,和作为民事权利的人格权,是人格权的两个面相。 前者是公法人格,后者是私法人格,二者均属狭义人格。 结合前文对人格的分析,其概念谱系如图所示:

图二

然则,人格权“上天论”早就憋了一肚子气,此时不免义愤填膺。 它质问道:你说人之尊严(广义人格)与主体资格、权利能力是同义词,为什么不同主体的婚姻等权利能力不同,为什么具备主体资格的法人的法律地位却各不相同? 人格平等难道不是公法概念吗?必须予其最后一击。其一,权利能力不存在不平等, 婚姻等情形亦不例外。权利能力的“平等”是地位上的平等,而不是结果上的“相同”。 在婚姻等权利能力上,任何人都是平等的,即意味着任何人都有结婚的资格。 因年龄、健康等导致的不同结果,并非地位上的不平等,而是事实结果的不同。 达到法定婚龄、已经痊愈的人仍然可以结婚。 即便“广义财产”理论也不意味着所有人均是有产者,而是强调所有人均有可能获得财产。 其二,法人权利能力具有特殊性。法人作为法律拟制的 “人”, 并非人之尊严中的“人”。它虽然具有民事主体的资格,但只是人们为了财产性目的或其他非伦理性目的而创造的团体,因此应予以特别限定。 如学者所言:“‘以人为中心’ 不仅在强调人与神的关系中应当以人为中心,而且应当包括在个人与团体的关系中,也强调以人为中心而把个人从团体中解放出来。 ”因此,笔者并不认为法人具有广义人格,无所谓平等不平等。 其三,人格平等中的“人格”系指广义人格,它当然不是私法概念。 问题在于,人格权中的人格是狭义人格。 因此“上天论”射出的漂亮一箭,结果却是无的放矢。

(三)宪法规范与宪法权利:一个文本两个问题

然则,平行区分公法人格与私法人格,无意间陷入一个自设的“陷阱”:如果宪法权利和民事权利是同一权利的两个面相,岂不得出了“宪法·民法同位”的结论,如何保证宪法的最高效力?在公、私法交融趋势不断加强的今天,严格区分宪法权利与民事权利之关系岂非徒然?

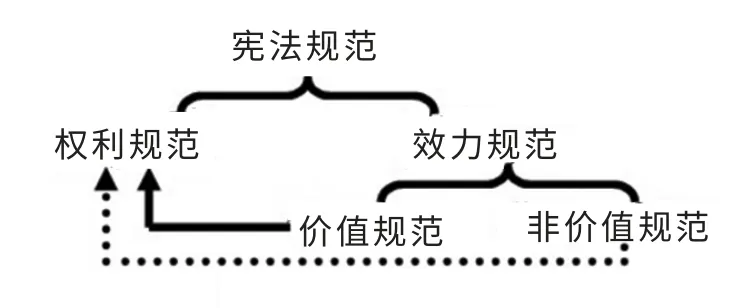

回顾前文不难发现: 从宪法权利的释义开始,笔者即刻意区分宪法规范与宪法权利。 人之尊严、人权和宪法权利由宪法作出规定,均可构成独立的宪法规范。 但仅宪法权利是实证权利,前二者均系权利的基础所在。 在此应对宪法规范作进一步分类。 毋庸置疑,宪法规范具有最高效力,因此,宪法规范可以称为效力规范。 法律体系包含外部规范体系和内部价值体系,因此,宪法最高效力可分为最高规范效力和最高价值效力,相应的,效力规范也可以区分为价值规范和非价值规范。 然则,是否存在不具有最高效力的宪法规范?

一般认为,宪法是“根本法”。 其一,根本法规定国家的根本制度和根本任务。 其二,根本法是其他法律的立法依据。 其三,根本法具有优位性,其效力高于普通法律。有学者进一步认为:“当我们强调宪法内容的重要性时,我们称其为根本法;当我们强调宪法效力的优越性时,我们说高级法或者最高法。 实际上借用一个先验的概念表达一个经验文本的优越地位。 ”那么在强调宪法效力时,何谓“先验概念”? 依据法学常识,先验概念通常系指自然法、 自然权利或者人权等概念。 因此,至少可以肯定价值规范中的“先验概念” 就是作为宪法权利价值基础的 “人之尊严”(人权)。 反过来讲,宪法权利并非先验概念,它不具备最高效力。 由此,我们理清了宪法规范、宪法权利的关系,如图:

图三

图中, 权利规范体现的是公民对抗国家公权力的属性, 效力规范则体现了宪法的最高效力。 其中,价值规范作为权利规范的基础,直接决定后者的内容,体现了宪法价值的最高性;非价值规范不决定权利规范的固有内容, 但仍可基于公共利益等对权利规范构成外部限制。 例如我国《宪法》第51 条规定:“中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候, 不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。 ”

民法规范稍有不同,民法中虽然也有诚实信用等价值原则, 但它们并非民事权利的基础,并不决定民事权利的内容,而是引导民事行为和民事裁判的原则。 民事权利的基础只能从宪法价值规范中去寻找。 因此,民法规范可以区分为两种:权利规范和效力规范。 宪法权利、宪法规范和民事权利、民法规范的关系如图所示:

图四

图四展示了宪法的“根本法”地位、“平行”的宪法权利与民事权利以及公、 私法交融三幅图景。 其一,宪法的根本法地位体现于效力规范中,其中价值规范既是宪法权利的基础,也是民事权利的基础,非价值规范则是民事效力规范(亦包含其他部门法效力规范)的基础。 其二,宪法权利与民事权利虽然规定在不同的法律文本中,但均为价值规范的实证化,二者地位平等,无优劣之分。 其三,宪法不是单纯的公法,因为它既对公法有效力,对私法也有效力。民法不再是单纯的私法规范,而是在民事权利上以宪法价值规范为依托,在规范效力上以宪法非价值规范为依托的公、私兼具的法律。

可见,意识到权利和规范(特别是宪法权利和宪法规范)的区别,就不会破坏宪法的最高效力,也不会否认公、私法交融之趋势。 “上天论”华丽的最后一击,不过是强弩之末的绵绵之力。

四、人格权“下凡”的立法体例

人格权既非只能 “上天”, 也不是仅可 “下凡”,而是既能“上天”也能“下凡”的“仙人”。 然则,民法上的人格权如何规定,“下凡”论内部也存在分歧。第一种意见反对人格权单独成编,认为应将人格权确认及其一般保护规定归入民法总则编的自然人项下,作为主体属性加以规定。另一部分学者则认为人格权制度既不能为主体制度所涵盖,也不能为侵权行为法所替代,而应该单独成编。笔者赞同第二种意见,人格权独立成编,既是权利体系化的要求,也顺应人文关怀的潮流。

(一)人格权独立成编是权利体系化的要求

把人格权作为自然人主体属性加以规定,无法完成人格权确认的使命。 人格权虽然与主体不可分离,但主体本身并非人格权,将人格权与主体制度规定在一起,模糊了二者的区别。 对主体的保护,与广义人格的保护类似,并非实证权利,其民法意义最多也只是广义人格具体化后的利益保护。 如果仅仅因为二者有紧密关联,就在立法上糅为一体,将给人以“人格权是主体制度的附属”之幻景。 因此表面上看,人格权规定于其他民事权利之前,更有优越的立法价值,实际上则是否认人格权的权利属性,所谓“明升暗降”是也。 此外,论者主张人格权作为主体属性加以规定,必然采取的是禁止加害式立法,而非正面确权式立法。 此种主张虽与人格权“上天论”相左,但二者却在立法体例上殊途同归。

再者,主体制度无法调整生命、健康、名誉、肖像、隐私等各种具体的人格关系,具体的人格关系只能通过人格权制度予以调整。 而如果强行将所有人格权内容规定于主体制度,在立法技术上也存在无法克服的难题。因为它已经超出了主体制度的内容。

因此,我们可以说,真正从权利体系上确认人格权,必须摒弃在主体制度做概括保护的立法方式,使之单独成编。 从这个意义上说,传统大陆法系民法典的禁止加害式规定,与其说是人格权的确认立法, 毋宁说是人格保护的利益模式,并不足以作为人格权独立成编的反面依据。 实际上,20 世纪60 年代以来,不仅新兴民法典正面规定了人格权,大陆法系资质最老的《法国民法典》也从1970 年开始作出了改变。我国1986 年实施的《民法通则》第五章第四节以正面确权的方式规定了生命、姓名、肖像、名誉和婚姻自由等人格权在内的“人身权”。2002 年官方民法典草案专章规定人格权,体现了人格权立法的潮流,实乃进步之举。我们没有必要摒弃先进立法经验,回到传统大陆法系黯然失色的历史传统中去。

(二)人格权独立成编顺应人文关怀的潮流

近代民法以财产权利为中心,主要体现为对外在财富的支配,忽视了人存在中的精神性的一面。 时至今日,随着市场经济的发展和科技的进步,社会、经济的格局发生了重大变化。 在这一过程中,民法的发展逐渐呈现出一种对个人人文关怀的趋势。更有学者指出:“‘人的保护’是21世纪的社会生活的核心问题,中国民法典必须对此做出回应。 ”因此,摆脱传统大陆法系人格权立法体例的影响,继受《民法通则》和2002 年官方民法典草案的先进经验,顺应了民法人文关怀的潮流,是人的保护的具体化。

在经过自然法洗礼的国家,由于宪法能够得到实施, 可以为人格权保护提供较为周全的救济。 而在我国,宪法作为法律体系的总体框架,其规定具有一定的纲领性、抽象性和概括性,宪法权利规范并不具备可诉性,历史上又有忽视人权的惨痛教训。 因此当务之急便是加强民事立法,使人格权独立成编, 使人民生活得更有尊严,避免宪法之人格规定成为具文。

注释:

(1)所谓“间接第三人效力”理论,是指宪法价值通过民法上的一般条款对民事法律行为产生影响,以矫正民法上的实质不正义行为。

(2)在著名的“吕特案”中,德国联邦最高法院援引《基本法》第1 条“人的尊严”和第2 条“发展人格”,创设了所谓的“一般人格权”。 台湾地区“司法院”在处理“单身条款案”中,认定该劳动合同条款侵害了女职员的男女平等权(“宪法”第7 条)、工作权(“宪法”第15、 22 条)及结婚自由权(“宪法”第15、 22 条),违反了“民法”第72 条规定的公序良俗原则,因而无效。

(3)所谓“诉因寄生”,系指对于应受保护但法律未予明确保护的民事利益, 法官可以通过解释的方法,将其纳入到已受保护的权利(或已经得到确认的诉因)之中。

[1]尹田.论人格权的本质[J].法学研究,2003,(4).

[2]王利明.人格权法研究[M].北京:中国人民大学出版社,2005:17,25.

[3]龙卫球.人格权的立法论思考:困惑与对策[J].法商研究,2012,(1).

[4]姚辉,周云涛.人格权:何以可能[J].法学杂志,2007,(5).

[5]曹相见.人格权的基础及其立法展开[D].烟台大学法学院,2012:26-29.

[6]牛津法律词典[K].李双元,译.北京:光明日报社,1989:364.

[7]元照英美法词典[K]北京:法律出版社,2003:589.

[8]布莱克维尔政治学百科全书[D].邓正来,译.北京:中国政法大学出版社,1992:283.

[9]周云涛.论宪法人格权与民法人格权[M].北京:中国人民大学出版社,2010:31-32.

[10]尹田.论自然人的法律人格与权利能力[J].法制与社会发展,2002,(1).

[11]尹田.无财产即无人格[J].法学家,2004,(2).

[12]朱应平.论宪法保障民生的路径[J].江淮论坛,2012,(1).

[13]徐国栋.“人身关系”流变考[J].法学,2006,(6).

[14]刘志刚.立宪主义语境下宪法与民法的关系[M].上海:复旦大学出版社,2009:96.

[15]郑贤君.宪法是什么[C].中国人民大学宪政与行政法治研究中心编.宪政与行政法治研究.北京:中国人民大学出版社,2003:67.

[16]许秀义,韩大元.现代宪法学基本原理[M].北京:中国人民公安大学出版社,2001:491.

[17]林来梵.从宪法规范到规范宪法[M].北京:法律出版社,2001:309-310.

[18] 薛军.“民法-宪法” 关系的演变与民法的转型[J].中国法学,2010,(1).

[19]齐玉苓诉陈晓琪等以侵犯姓名权的手段侵犯宪法保护的公民受教育的基本权利纠纷案[J].中华人民共和国最高人民法院公报,2001,(5).

[20]张翔.基本权利的双重性质法学研究[J].2005,(3).

[21]张红.基本权利与私法[M].北京:法律出版社,2009:49.

[22]李永军.民法上的人及其理性基础[J].法学研究,2005,(5).

[23]朱景文.中国特色社会主义法律体系[J].中国社会科学,2011,(3).

[24][德]卡尔·拉伦茨.法学方法论[M].陈爱娥,译.北京:商务印书馆,2003:16-18.

[25]郑贤君.作为根本法的宪法:何谓根本[J].中国法学,2007,(4).

[26]陈端洪.论宪法作为国家的根本法与高级法[J].中外法学,2008,(4).

[27]朱景文.中国特色社会主义法律体系[J].中国社会科学,2011(3).

[28]梁慧星.民法典不应单独设立人格权编[N].法制日报,2002-8-4(3).

[29]王利明.再论人格权的独立成 编[J].法商 研究,2012,(1).

[30]姚辉.人格权法论[M].北京:中国人民大学出版社,2011:25.

[31]五十岚清.人格权法[M].铃木贤,译.北京:北京大学出版社,2009:中文版序.

[32]王利明.民法的人文关怀[J].中国社会科学,2011,(4).

[33]薛军.人的保护:中国民法典编纂的价值基础[J].中国社会科学,2006,(4).