浅议初中化学纸笔测评的阶段层次性——以“单质与化合物”的测评设计为例

朱少祥

(广州市花都区秀全外国语学校 广东 广州 510800)

纸笔测评是教学质量监控的基本方式,是日常教学的重要环节。《义务教育化学课程标准(2011 年版)》(下称《课程标准》)在评价建议中指出,良好的评价应“关注学生三维学习目标的达成, 强化评价的诊断与发展功能, 过程评价与结果评价并重”, 评价结果应“能为学生提供大量反馈信息, 增强学习的自信心和主动性”。 《广州市义务教育阶段学科学业质量评价标准(化学)》(下称《评价标准》)作为区域性学科教学目标预设和教学质量评价的指导性文件,虽将《课程标准》的终结性课程目标,细化成了具有较高操作性的过程性课题目标, 却未能继续将这些目标进行分解,形成更为精细并体现阶段性、层次性的目标体系。

教学中,如何将《评价标准》的要求落实到纸笔测评之中, 如何通过纸笔测评建构螺旋上升的目标系统? 近年来,笔者围绕初中化学纸笔测评的有效性进行了积极的实践与探索,试议如下。

一、初中化学纸笔测评的现状分析

初中化学是化学学科的启蒙。 相关统计资料表明, 部分学生在初中化学学业水平考试中表现不佳,成绩不理想,无法达到毕业标准,未能真正实现化学知识的启蒙,究其原因,低效和形式化的纸笔测评对学生的负面影响不可小视。

1. 测评练习中的课时不清,使学习得不到及时的强化

对初中化学学习难度的调查表明,学生对《物质构成的奥秘》、《溶液》、《常见的酸和碱》、《盐 化肥》等四个单元的学习困难认同度较高。 分析这些难点单元,它们具有以下共同特征:一是单元内部都含有知识内容多的大课题,这种课题教学耗时较长;二是大课题所配练习的课时划分不清楚,导致学生难以通过及时的练习进行强化。 因此,从纸笔测评的角度分析,教师有意识地将课本习题按课时进行分解、补充和整合,预设好题与题之间的难度梯度,让学生及时做好关键内容的理解和掌握,不失为一种突破学习难点的行之有效的好方法。

2. 低质量的教辅测评资料,直接影响学习目标的达成

教辅练习是学生日常测评的主要材料,但图书市场上琳琅满目、 种类繁多的教辅练习却良莠不齐,它们或多或少地存在着不能与教材版本同步、简单堆砌中考试题、设计编排较为随意等问题,导致测评素材相对滞后、测评目标超课标要求、测评内容超学习进度等现象。 这种不注意目标的层次性与系统性的测评设计,无法真正体现知识形成和目标达成的阶段性与上升性,不符合学生的认知规律,必然给学习造成人为的障碍,成为学业负担过重、目标达成度不高的罪魁祸首。

3. 学生完成课外纸笔测评的独立性不强,效率不高

对学生学习习惯的问卷调查显示:对课后习题表示能“全部独立完成”的学生不足半数,过半学生平时作业需要依靠同学之间的“彼此交流”或“相互参考”来完成;学生手头虽有多种教辅练习,但他们认为这些练习的适用性不强、质量不高,大多数学生只能完成其中的70%左右。 一般地,纸笔测评较为合理的难度分布大致为6∶3∶1(易∶中∶难),如果学生平时只是完成这些练习中的2/3 内容,这也就意味着他们只是做了其中的容易部分,而对中难题则少有涉及。 对于学生来说,这种缺乏独立思考,不愿接受难度挑战,不能解决具体问题的测评练习是毫无意义的。

4. 测评设计忽视学习方法的引导和学习习惯的养成

多年来,笔者坚持对一些初中化学学习成绩很难有所突破的中等层次学生进行观察与访谈,发现他们虽然平时上课听得明白, 课后作业也基本做得出,但到了期中或期末等学段考试的时候,测评表现却往往并不理想。 究其原因,这些学生在日常学习中未能及时对所学内容进行整理和内化,不能自主建构知识体系应是主因。 因此,分阶段设置不同层次的测评目标,引导学生在不同的问题情景和知识贮备的背景下,通过不同梯度的纸笔测评, 以实现知识的迁移和运用,并形成自我反思与小结的习惯是完全必要的。

二、建构纸笔测评“三段层架”目标体系的初步设想

维果茨基(前苏联)的最近发展区理论认为,学生通过接受教育和独立发展所能达到的水平之间的差异叫做最近发展区,教学只有落在最近发展区才是有效的。 布卢姆(美)的目标分类学将教学目标分成知识(即:事实性知识、概念性知识、程序性知识和反省认知知识)和认知过程(即:记忆、理解、运用、分析、评价和创造)两个维度,认为教学应该帮助学生形成更高层次的知识,开拓更高级的认知过程,测评设计应该避免将学生导向对试题答案的简单记忆。

因此,教学应基于学生基础,针对学生实际,分阶段定位测评目标。 笔者设想,将学习过程大致分成学前诊断与强化、课堂学习与内化、学段整理与固化等三个基本阶段,与之相对应的测评目标分别为学前基础性目标、课堂形成性目标和学段稳定性目标,姑且叫做目标达成的“三段层架”结构,简析如下:

1. 以诊断与强化为目的的“学前基础性目标”

学前基础性目标是学生在进入新课学习之前所应具备的,与即将学习的知识密切相关的感性或理性认识,是课堂新知的固定点和生长点。 一般包括与新课学习密切相关、 学生必备的基础知识和基本技能,以及超出学生认知时空限制的陌生事物和环境。 由于学生个体认知范围和能力水平的差异性,教学中教师如果忽视这种基础性目标的诊断和强化,则无法将教学目标准确定位在学生认知的最近发展区,从而直接影响课堂教学的效果。 诊断与强化可在情景导入、内容过渡或课后预习中完成,具体方式有:通过设置一定的教学情景,以突破时空的限制,帮助学生形成感性认知;也可通过一定的口头提问或纸笔测评,使学生基本达到新课学习所应具备的基础性水平。

2. 以学习与内化为目的的“课堂形成性目标”

课堂形成性目标是学生在已有认知的基础上,通过课堂上有组织的系统学习活动,实现知识与技能的提升、过程与方法的体验以及情感态度与价值观的熏陶,并达到一定的水平层次。 这,也是通常所说的教学目标,需要通过教师有意识地组织师生双向教学活动来实现,其实是一种过程性的学习目标。 由于该目标是在课堂学习中形成的,涉及的内容相对较少,纸笔测评时的测试面窄,且无其它因素的干扰,学生大多能采用“依葫芦画瓢”的形式完成,因而往往会产生圆满完成学习任务的假象;而当测评范围较大或者换用陌生的问题情景时,部分学生往往无法从大脑信息库中有效地提取和加工信息,从而难以实现知识的迁移与运用。 测评设计时,可适当减少知识重现性的问题,更多地设计一些形成性和迁移性的练习,以帮助学生实现知识的内化。

3. 以整理与固化为目的的“学段稳定性目标”

学段稳定性目标是指学生经过某个单元或课题的学习, 在有了一定的知识积累和思维沉淀的基础上,对所学知识进行整理、加工和建构,所形成的具有一定系统性和较高稳定性的学习目标。 在布卢姆的目标分类体系中,该学习目标所形成的是较为上位的程序性和自省性知识,能达到较高层次的理解、分析和运用等认知水平。 学段稳定性目标的实现,除通过复习课中的师生互动对学生施加影响外,更需要培养学生形成主动反思、整理的习惯来完成。 诊断与激励性的学段统测是一种良好的引导方式。 测评设计时,要创设与新课学习不同的情景,有意识地暴露学生认知中存在的问题, 促使学生整理和形成稳定的认识,同时逐渐养成良好的反思习惯。

现实中, 教学目标的定位存在以下不良倾向:一是忽视基础性目标的存在,导致目标要求太高,脱离学生实际;二是忽视目标达成的阶段性,不预设好难度梯度,挫伤学生的学习积极性;三是将终结性目标与过程性目标混淆,导致目标要求“一步到位”,忽视阶段性目标的强化和反思习惯的培养。 因此,在纸笔测评中,有意识地对学习目标(尤其是重难点部分)进行阶段层次设计是完全必要的。

三、纸笔测评“三段层架”目标体系的设计实例

在纸笔测评设计中,如何体现目标达成的“三段层架”结构,满足《课程标准》“考核的重点要以基础知识的理解和运用为主,不要放在知识点的简单记忆和重现上”的要求? 下面以第四单元课题3 中“单质与化合物”的测评设计为例加以说明。

物质分类是初中化学的重要概念,也是学生公认的难点内容,《评价标准》对“单质与化合物”的要求是:“在能够区分混合物和纯净物的基础上,知道纯净物还可分为单质和化合物,单质是由同一种元素组成的纯净物, 化合物是由不同种元素组成的纯净物,并能举例说明”,“知道氧化物是化合物的一种, 能从组成上识别氧化物”。 基于此,笔者从分类的层次关系、分类的基本程序和分类的微观认识等几个方面,设计了三个阶段的测评练习,分述如下:

1. 温故而知新——学前基础性目标的诊断性练习设计

第四单元课题3 由“水的组成”和“单质与化合物”两部分组成:课本首先通过电解水实验介绍水的组成和水分子的结构,然后介绍物质分类的第二层次概念——单质与化合物。 为了诊断和强化“纯净物与混合物”的概念,为“单质与化合物”的学习打下基础,在新课导入阶段,笔者设计了以下练习:

[题1]下列生活中常见的“水”,属于纯净物的是(填序号)______。

①自来水 ②冰水混合物 ③海水 ④蒸馏水

⑤水蒸气 ⑥矿泉水 ⑦雪碧汽水 ⑧食盐水

?

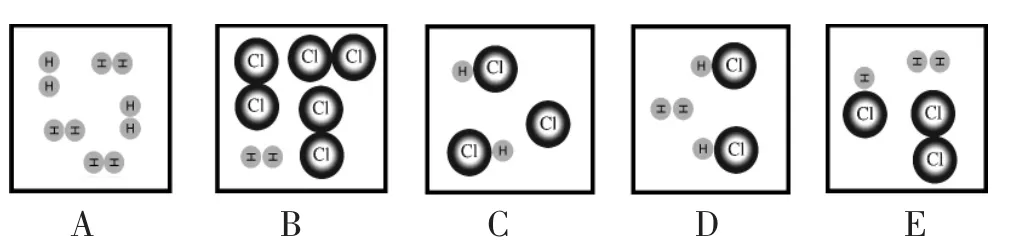

题1 以“水”为命题背景,既突出了课堂主题,又强化了物质分类的基础;题2 以课本第三单元《物质构成的奥秘》中的图片为命题素材(注:本题若作为学完“水的组成”后的课堂过渡性问题,也可直接使用刚学习的水分子作为命题素材), 让学生从微观构成的角度辨析纯净物和混合物。 这样的测评设计,起到了承上启下、温故而知新的作用。

2. 设置问题组——课堂形成性目标的导向性问题设计

由于“单质与化合物”的概念较为抽象,加上课本相关文段的叙述稍显混乱,学生自学、理解起来比较困难。 教学中,笔者设计了以下两个题组,采用问题导学的形式引导学生进行学习。

[题3]请阅读分析课本相关文段,完成下列问题:

(1)单质是由_________组成的,化合物是由组成的, 它们都属于_________物;氧化物是由_________种元素组成,其中一种是___元素的_________物。

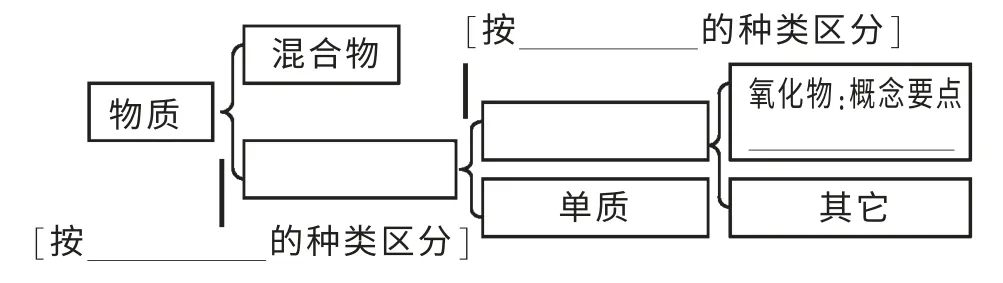

(2)填写下列物质分类的框架图。

(3)在[题2]各图中,属于单质的是______,属于化合物的是_________。

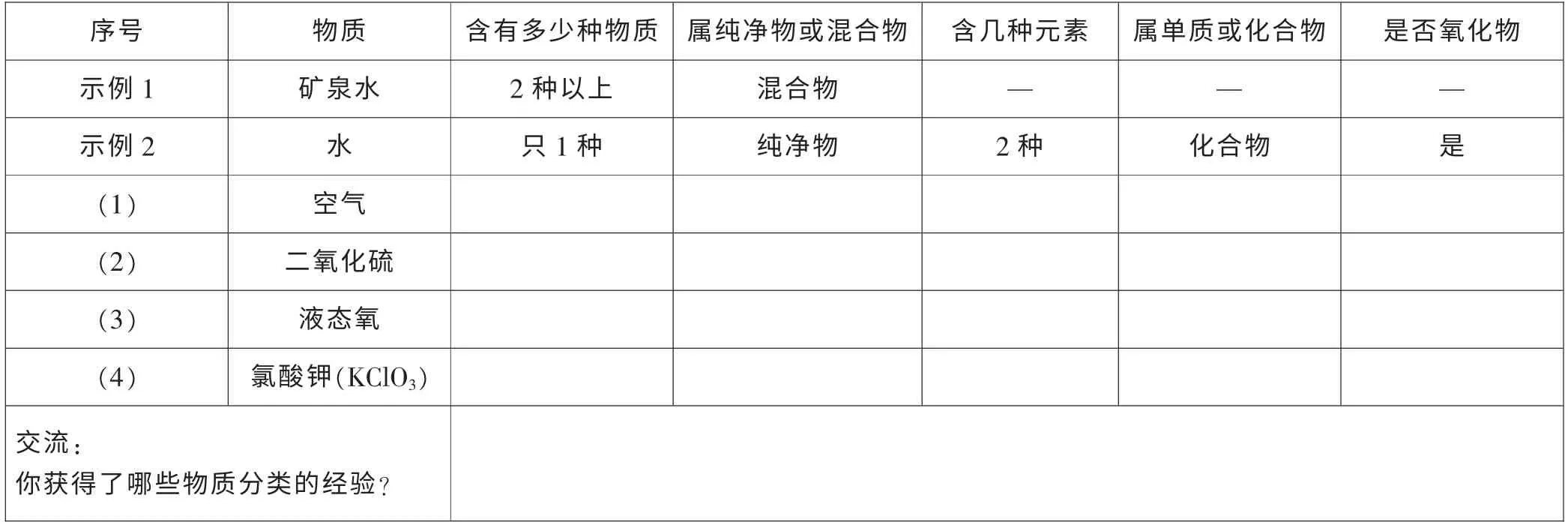

[题4]请仿照示例给表中的物质分类,并从中体会分类的基本方法。

题3 采用填空和完善图表的形式,让学生对课本中的概念进行分析、加工,认识到对单质与化合物进行分类的前提是纯净物,依据是组成的元素,提炼出氧化物概念的要点,理清物质分类的层次关系,并尝试从微观角度区分单质和化合物;题4 让学生仿照示例尝试对物质进行分类,从中反思和总结出分类的基本程序和方法,体现了学习的探究性和形成性。 课后,教师再利用课本习题作为学生的书面作业,从而实现了所学知识的检查与强化。

3. 命制统测题——学段稳定性目标的反馈性试题设计

学段性的统一测试要求学生闭卷做答,是检查学生的知识掌握情况,引导学习方向的重要手段。 为了检查学生运用分类知识的能力,诊断物质分类中存在的问题,笔者在期中考试中设置了一系列与物质分类有关的试题。

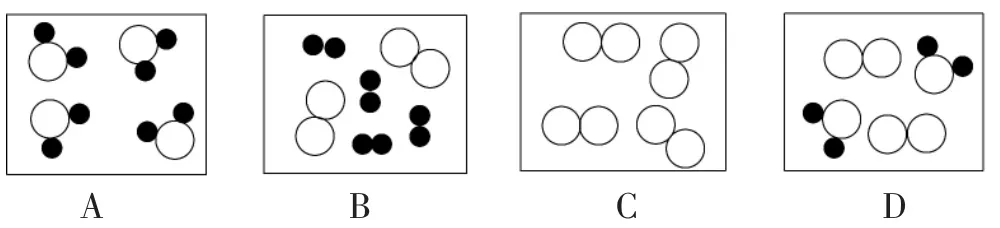

[题5]下图是某些气体的微粒示意图,图中“○”和“●”分别表示两种不同元素的原子,其中表示化合物的是 ( )

[题6]下图,生长中的仙人掌可以形象地表示事物之间的层次关系。 请回答下列问题:

(1) 如果A 表示原子,④是原子内部不带电荷的粒子,请写出下列粒子的名称:

②____________

③____________

(2) 如果A 表示物质,④在物质分类中只含一种元素,请写出下列类别的名称:

②_______________③_______________

[题7]现有下列物质:①空气 ②液氧 ③氯化钾 ④硬水 ⑤铁粉 ⑥二氧化碳 ⑦高锰酸钾⑧氧化铁请给它们分类(填写序号)。

(1)混合物:______;(2)单质:______;(3)氧化物:______。

混合物与化合物是学生极易混淆的概念,题5 通过一组微观模型,让学生选择其中的化合物,直接检查学生从微观角度辨析两个概念的能力; 题6 利用“仙人掌”这一学生熟知、鲜活的事物作为命题情景,让学生将原子结构和物质分类的层次关系进行类比,并迁移到生长中的仙人掌身上,从而深化了物质分类的认识;题7 既检查学生对常见物质的认识,也测查物质分类的能力。 这样的试题设计,可较好地获得“单质与化合物”等物质分类知识的全面反馈。

通过以上三个阶段、不同层次的纸笔测评,既让学生拥有了扎实的基础, 又为学生提供了巩固与内化、反馈与强化的机会,可以有效地突破学习的难点。

[1] 教育部. 义务教育化学课程标准 (2011 年版)[S]. 北京:北京师范大学出版社,2012

[2] 广州市教育局教学研究室. 广州市义务教育阶段学科学业质量评价标准·化学[S]. 广州:广东教育出版社,2009

[3] 课程教材研究所、化学课程教材研究开发中心编著.义务教育教科书化学(九年级上册)[M]. 北京:人民教育出版社,2012

[4] 皮连生(主译). 学习、教学和评估的分类学[M]. 上海:华东师范大学出版社,2008

[5] 朱少祥. 新课程初中化学学习难点的调查与教学对策[J].化学教育,2011,(10):19-21