加味承气汤保留灌肠联合电针治疗术后早期炎性肠梗阻

龙厚东,王敏华,钱海红,叶 磊,李佳辉,李文莲,齐昌菊

术后早期炎性肠梗阻(early postoperative inflammatory small bowl obstruction,EPISBO)为腹部外科手术常见的并发症之一。EPISBO是术后早期肠梗阻的一种特殊表现形式,有其独特的临床特点,一旦诊断明确,不宜行手术。因为EPISBO大多是由腹腔内广泛炎症所导致的非细菌性炎性肠梗阻,手术也常因为腹膜的广泛粘连有分破肠壁导致多发性肠瘘的危险。故目前多倾向于先行保守治疗。西医治疗包括胃肠外营养、糖皮质激素及生长抑素。但单纯采用西医保守治疗肠道功能恢复时间往往较长,疗效欠理想,而对肠功能的恢复,中医有其独到的优势。我们运用加味承气汤联合电针治疗该病,取得了较好的效果。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 来源于2011年3月—2013年6月间我院病房就诊的腹部手术后EPISBO患者共60例。按随机数字表法随机分为A组和B组。A组30例,男性18例,女性12例;年龄29~82岁,平均(56.0±6.3)岁。B组30例,男17例,女13例;年龄24~79岁,平均(48.0±7.9)岁。两组在性别、年龄、体重、病情分布状态方面比较,差异无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组术后EPISBO患者原发病比较

1.2 纳入标准 ⑴有腹部手术史,肠蠕动曾一度恢复,部分病人已恢复饮食,多数发生在术后1~2周;⑵症状以腹胀为主,腹痛相对较轻或无腹痛;查体发现腹部质地坚韧,较少发生绞窄;⑶X线平片可见多个液平面,并显示有肠腔内积液的现象;⑷腹部CT可见肠壁水肿增厚、肠襻成团、肠腔内无显影剂等。

1.3 排除标准 ⑴排除机械性肠梗阻(占位、肠扭转、肠套叠、异物堵塞等);⑵排除继发于腹腔内或腹膜后感染、电解质紊乱等原因造成的麻痹性肠梗阻;⑶排除肠坏死。

1.4 治疗方法

A组:单纯运用西医治疗,包括:⑴禁食,持续胃肠减压;⑵完全胃肠外营养,维持水、电解质平衡;⑶应用肾上腺皮质激素;⑷静滴生长抑素;⑸抗感染治疗。排气排便后逐渐过渡为肠内营养,生长抑素6 mg 24 h持续静脉给药,地塞米松5~10 mg静滴,使用4~5 d。

B组:在上述西医治疗基础上加用加味承气汤保留灌肠联合电针治疗。加味承气汤方药如下:厚朴15 g,莱菔子30 g,枳实9 g,桃仁9 g,赤芍15 g,生大黄15 g(后下),芒硝9 g,丹参9 g,金银花30 g,木香9 g,蒲公英12 g,黄芩12 g。操作方法:水煎去渣,取药液200 mL装入空输液瓶中放凉备用,用时将药液通过输液装置缓慢滴入直肠,滴速60~120滴/min,2次/d,灌入肠道后尽量控制不排大便,使药液在肠道保留30 min以上,保留灌肠4~5 d。电针取穴及用法 ⑴中脘、天枢、足三里、太冲;⑵脾俞、胃俞。操作方法:除中脘外,均双侧取穴,2组穴位交替使用。操作方法:针刺得气后,用上海产G6805-2型治疗仪加电,连续波,频率20次/min,留针30 min。1次/d,针灸4~5 d。

1.5 疗效评定标准 参照《实用中西医结合诊断治疗学》标准。治愈:病人腹痛、腹胀消失,排便正常,进食半流质饮食后无恶心、呕吐,腹部无压痛,腹部X线片、腹部CT无明显异常;好转:病人腹痛、腹胀明显减轻,出现排气排便,腹部X线片、腹部CT提示梗阻征象较前减轻;无效:病人腹胀、腹痛加重,肛门无排气排便,腹部压痛明显,甚至有肌紧张,腹部X线片、腹部CT提示梗阻征象无减轻或加重,以及出现腹膜炎、肠绞窄情况者。总有效率=(治愈+好转)/例数。

1.6 统计学方法 采用SPSS 13.0软件进行统计处理,数据用均数±标准数(±s)表示,计量资料两配对样本的比较采用t检验,两种方法有效率的比较采用χ2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 二组患者疗效比较见表2。

表2 二组EPISBO患者疗效比较

由表2可知,A组与B组总有效率差异有统计学意义(P<0.05),B组治疗效果优于A组。

2.2 二组患者术后平均肠鸣音恢复时间及肛门排气时间比较见表3。

表3 二组EPISBO患者平均肠鸣音恢复时间及肛门排气时间比较(±s,d)

表3 二组EPISBO患者平均肠鸣音恢复时间及肛门排气时间比较(±s,d)

注:与A组比较,a P<0.05

组别A组B组n 30 30肠鸣音恢复时间8.6±2.5 6.5±3.1a肛门排气时间9.4±3.5 7.1±3.2a

由表3可知,A组与B组术后平均肠鸣音恢复时间及肛门排气时间差异有统计学意义(P<0.05),B组早于A组。

2.3 二组患者治疗前后白细胞(WBC)、C反应蛋白(CRP)、血浆白蛋白(ALB)的比较见表4。

由表4可知,EPISBO患者早期炎性因子WBC、CRP都处于正常值的高限或高于正常值,可见机体处于炎性反应阶段。治疗后B组较A组血WBC、CRP下降明显,差异有统计学意义(P<0.05);同时B组较A组血ALB上升明显(P<0.05)。

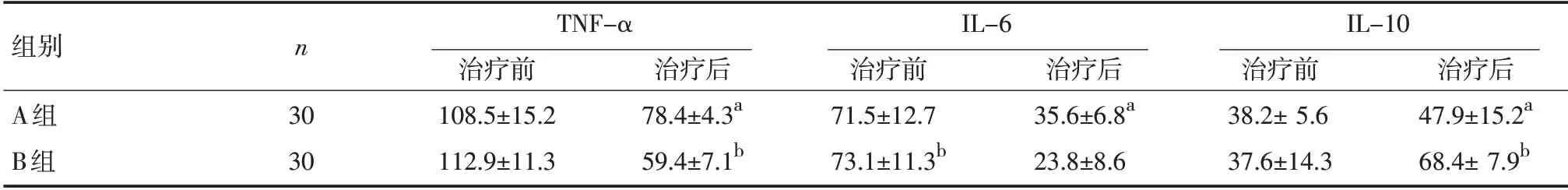

2.4 二组患者治疗前后TNF-α、IL-6、IL-10的比较见表5。

由表5可知,二组血清TNF-α、IL-6治疗后较治疗前下降,差异有统计学意义(P<0.05),且B组较A组下降明显(P<0.05);二组血清IL-10治疗后较治疗前上升,且B组较A组上升明显(P<0.05)。

3 讨论

EPISBO发生在腹部手术后早期(1~2周),由于腹部手术创伤或腹腔内炎症等原因导致肠管炎症反应加重,肠壁水肿和渗出,引起中性粒细胞和吞噬细胞发生的一系列免疫反应,产生细胞坏死因子、白介素等炎性介质,导致肠管间或肠管与腹膜间粘连,从而形成的一种机械性与动力性同时存在的肠梗阻[1]。EPISBO与术后早期肠梗阻略有不同,术后早期肠梗阻除包括EPISBO外,亦包括肠扭转、吻合口狭窄、腹内疝、肠麻痹等机械因素造成。由此可见,EPISBO是术后早期肠梗阻的一种特殊表现形式,Pickleman等报道约占91%[2]。

腹部手术后都会发生不同程度的腹腔内粘连,而腹腔内粘连有其发生、发展、吸收、部分以至完全消退的过程。由于EPISBO多出现在术后早期,此时肠粘连及炎症正处于较严重的阶段,不仅难以明确梗阻部位,且手术易导致肠管损伤、手术范围扩大,易造成术后出血、感染、多发性肠瘘等并发症,甚至再次发生肠梗阻,反而加重病情、延长病程。因此对于本病来讲,解除粘连与恢复肠蠕动的保守治疗是其主要治疗手段[3]。我们收治的60例患者保守治疗均有效。

中医认为,该病属于祖国医学“肠结”、“气臌”范畴。肠为“传化之腑,以通为用,以降为顺”,其特点为“传化物而不藏,故实而不能满也”。术后肠道因气血运行不畅,脏腑功能失调,气机失利,而产生痛、吐、胀、闭等症,不通则痛,气滞则胀,则吐,多属里热实证,故应采用行气活血,通里攻下治法[4]。大承气汤是治疗肠梗阻的常用方,能降低腹部手术后患者产生的炎性反应及手术后炎性介质的分泌。对大承气汤治疗EPISBO的文献报道有几篇:朱延民等[5]认为大承气方在肠蠕动恢复阶段能显著增加肠道的蠕动容积和推动功能,其作用是直接作用于肠道实现的;李志英等[6]研究发现早期采用大承气汤可增加肠鸣音次数及提前肛门排气排便时间,可明显改善腹部术后肠动力障碍,促进术后胃肠功能恢复;刘全德等[7]研究发现中西医结合治疗腹部EPISBO疗效显著,有效缩短治愈时间。可见大承气汤治疗EPISBO能取得一定疗效。我们运用加味承气汤保留灌肠治疗EPISBO,方中大黄、芒硝攻下泻实;枳实、厚朴、炒莱菔子宽肠下气行滞;蒲公英、黄芩具有清热解毒功效;丹参、桃仁、赤芍活血化瘀,润肠通便,此汤剂具有通里攻下、峻下热结、清热解毒、行气活血的功效。但对肠梗阻患者口服中药往往暂时加重腹痛腹胀,病人难以接受;而且口服可加重梗阻近端肠管的负担,由于梗阻近端肠壁水肿,吸收功能障碍,不利药物的吸收。而中药灌肠更具有安全性和可行性,即使梗阻暂时不缓解,所灌药物也可排出体外;同时保留灌肠可使肠壁充分吸收,更能改善肠管血液循环和肠道吸收功能,促进肠蠕动,减少消化液丢失伴随的血浆蛋白丢失,缩短排气排便时间,促进肠道功能的恢复。

表4 二组EPISBO患者治疗前后血WBC、CRP、ALB的比较(±s)

表4 二组EPISBO患者治疗前后血WBC、CRP、ALB的比较(±s)

注:与A组比较,a P<0.05

组别A组B组n 30 30 WBC(109/L)治疗前9.12±3.67 8.93±2.45治疗后7.94±2.35 6.12±4.03a CRP(mg/L)治疗前10.5±2.74 11.3±3.05治疗后7.94±5.8 6.89±4.6a ALB(g/L)治疗前36.1±3.7 34.9±5.6治疗后37.56±4.3 39.34±3.2a

表5 二组EPISBO患者治疗前后血清TNF-α、IL-6、IL-10的比较(±s,pg/mL)

表5 二组EPISBO患者治疗前后血清TNF-α、IL-6、IL-10的比较(±s,pg/mL)

注:与同组治疗前比较,a P<0.05;与A组比较b P<0.05

组别A组B组n IL-10 30 30 TNF-α治疗前108.5±15.2 112.9±11.3治疗后78.4±4.3a 59.4±7.1b IL-6治疗前71.5±12.7 73.1±11.3b治疗后35.6±6.8a 23.8±8.6治疗前38.2±5.6 37.6±14.3治疗后47.9±15.2a 68.4±7.9b

同时根据“六腑以通为用”的原则,我们同时联合采用相关穴位电针治疗EPISBO[8-9]。其中胃俞、中脘、足三里为胃之俞、募、合穴,具有理脾胃、调中气、消积滞、化湿浊、调气血、扶正气等功能;脾俞为脾之背俞穴,具有外散脾脏之热,可有理气健脾之功效;天枢属足阳明胃经,为大肠之募穴,是大肠腑气输注会集之处,合气海、纳气归元、以助百脉相通,针之可有降逆止呕、理气通便、通腑泻实之效,是治疗消化系统疾病的常用要穴之一;佐以太冲行气。诸穴合用,胃气降、脾气升、腑气通,使“土得木而达”,通腑消滞,理气通便,共奏通上泻下、畅通阻隔之功效。

加味承气汤保留灌肠与电针联合作用,即调节肠道气血运行,增加肠蠕动,缓解恶心呕吐症状;同时缩短排便排气时间,有利于肠壁血液循环的恢复,从而进一步促进肠功能的恢复。本研究从二组患者术后平均肠鸣音恢复时间及肛门排气时间的差异可看出,加味承气汤保留灌肠联合电针的治疗方法疗效优于单纯西医常规治疗,能明显提高EPISBO的疗效。

促炎性因子TNF-α、IL-6是由机体单核巨噬细胞系统产生的细胞因子,目前认为高浓度TNF-α、IL-6可直接损伤血管内皮细胞,促进免疫黏附,抑制内皮修复,使血管壁受损及通透性增加,加重感染时的损伤[10]。而IL-10是一种免疫抑制因子,可作用于多种细胞,抑制细胞因子的产生,引起细胞免疫抑制。已有研究结果表明,IL-10为炎症细胞因子的一种重要功能性拮抗剂,且在炎症较早期即已诱导出来[11]。相关研究发现,大承气汤可抑制肠道细菌繁殖和内毒素产生,拮抗炎性细胞因子,有利肠腔内环境的恢复[12];电针足三里、内关等可大大加快炎性渗出的吸收速度,减少创伤毛细血管内炎性细胞及参与炎性反应的血小板的游出,控制炎性反应进展,提高机体修复能力[13]。本研究显示:EPISBO患者因肠壁缺血、感染等因素刺激,促炎性因子TNF-α、IL-6的合成和释放明显增多,刺激肝脏产生CRP,治疗后二组患者TNF-α、IL-6、CRP均下降,而IL-10水平较治疗前明显升高(P<0.01),说明二种治疗方法均有效;但联合治疗组TNF-α、IL-6、CRP较单纯西医治疗组下降更明显(P<0.05),可见在西医常规治疗基础上加用加味承气汤保留灌肠联合电针治疗更能减少促炎性因子TNF-α、IL-6、CRP释放,而促进抗炎性因子IL-10的产生,进而减轻肠壁水肿、浆膜炎性渗出,减少纤维素性粘连形成,促进肠功能的恢复;有利于肠壁血液循环的恢复,减少消化液丢失伴随的血浆蛋白的丢失,加速炎症的消退,促进机体的恢复。

本研究通过比较EPISBO患者的疗效,平均肠鸣音恢复时间及肛门排气时间,血清白细胞、CRP、血浆白蛋白、血清炎性因子的变化,发现加味承气汤保留灌肠联合电针治疗能发挥祖国中医、针灸及药物协同、互补之力,通过改善肠管血液循环和肠道吸收功能,抑制炎性因子的分泌及释放,增强胃肠蠕动,缩短疗程,提高EPISBO患者的治疗效果,减少患者痛苦,效果显著,值得临床推广应用。

[1]黎介寿.认识术后早期炎症性肠梗阻的特性[J].中国实用外科杂志,1998;18(7):387-388.

[2]Pickleman J,Lee RM.The management of patients with suspected early postoperative small bowel obstruction[J].Ann Surg,1989,210(2):216-219.

[3]李幼生,黎介寿.再论术后早期炎症性肠梗阻[J].中国实用外科杂志,2006;26(1):38-39.

[4]张楠,周振理,陈鄢津,等.中西医结合治疗术后早期炎性肠梗阻35例[J].中国中西医结合外科杂志,2013,19(4):368-371.

[5]朱延民,宋晓阳,张勇.中西医结合治疗肠梗阻40例[J].吉林中医药,2006,26(5):47-48.

[6]李志英,李青.大承气汤对胆囊切除术后胃肠功能恢复的临床观察[J].陕西中医,2006,27(1):60-61.

[7]刘全德,陈奎.中西医结合治疗腹部术后早期炎性肠梗阻36例疗效观察[J].新中医.2005,37(9):64-65.

[8]刘乃元.针刺对腹部术后肠蠕动恢复的影响[J].中医研究,2003,16(1):41-42.

[9]吕鹏,张居元,周振理.电针促进腹部手术后胃肠功能恢复60例[J].中国中西医结合外科杂志,2012,2(18):82-83.

[10]屈振亮,杨春明.血清C-反应蛋白、白细胞介素6和肿瘤坏死因子在肠梗阻、肠穿孔患者的动态观测及临床意义[J].中国普通外科杂志,2000,9(7):326-328.

[11]马英超,耿云,陈玉英,等.牛珀至宝丹和鸡卵黄免疫球蛋白对内毒素休克大鼠IL-10,IL-10的影响[J].四川中医,2003,21(12):22-24.

[12]陈龙海,吴咸中,关风林.大承气汤对肠梗阻时肠道细菌微生态学影响的实验研究[J].中国微生态学杂志,2007,19(2):132-134.

[13]田易军,王磊,耿世佳,等.电针足三里穴减轻大鼠术后腹腔粘连的实验研究[J].感染·炎症·修复,2008,9(3):153-156.