组织化护理模式在急性脑梗死溶栓中的应用

陈琼珍 广西南宁市第二人民医院神经内科 530031

急性脑梗死是致残率极高的危重症,如救治方法不当或不及时很可能导致患者死亡[1]。溶栓是治疗脑梗死的有效方法之一,溶栓时间与患者的预后具有密切的相关性。为争取时间,使患者得到更好的救治,我科对护理模式进行了改革,建立组织化护理模式,将急救、治疗、康复等多学科有机融合,充分利用医疗资源,争取护理效果最优化,明显提高了患者的预后,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2012年6月-2014年6月我科试运行组织化护理模式,将急性脑梗死溶栓患者42例设为研究组,其中男22例,女20例,年龄49~77岁,平均年龄(61.4±16.7)岁;将2010年6月-2012年5月40例常规护理的急性脑梗死溶栓患者作为对照组,其中男21例,女19例,年龄48~78岁,平均年龄(62.0±15.9)岁;所有患者均于发病后6h内入院,溶栓药物均为阿替普酶,两组患者在年龄、性别、溶栓方式、入院时间等方面差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 护理方法 (1)对照组:采用常规护理模式。患者入院后进行初步评估,常规心电监护,完善相关检查,符合溶栓适应证后,向患者和家属介绍溶栓治疗的相关知识,取得患者知情同意并签署知情同意书后,给予阿替普酶,剂量为0.9 mg/kg,最大剂量为90mg。根据剂量计算表计算总剂量。将总剂量的10%在注射器内混匀,1min内团注。将剩余的90%混匀后静点,持续1h以上。记录输注开始及结束时间。输注结束后以0.9%氯化钠注射液冲管。溶栓过程中两名护士密切观察患者血压、神志、出血征及瞳孔变化,15min评估1次意识及瘫痪肢体肌力。溶栓后做好血压、神志、出血征及瞳孔变化的监护[2]。(2)研究组:采用组织化护理模式。建立组织化护理小组,由急诊、神经内科、检验、康复等科室护士组成,形成集院前急救、专科、重症监护、溶栓治疗、康复护理一条龙服务。①制定快捷护理流程表,一旦急性脑梗死患者就诊,立即进入快捷护理流程,开通急性脑梗死绿色通道,通知相关科室做好急救准备,根据快捷护理流程表逐项进行,包括评估意识、四肢肌力、瞳孔、吞咽,建立静脉通路,进行颅脑CT、血液检查。完成后由执行护士在表后签字确认。②我科接到通知后,立即准备溶栓、抗纤溶药物、心电监护等,检查结果及患者送达后,对符合溶栓指征的患者,进行简短的沟通,让患者和家属明白时间的重要性,签署知情同意书后立即输注溶栓药物,溶栓过程护理同对照组。③溶栓后让患者处于舒适体位,各项监护同对照组,病情稳定后联系康复科护士指导其早期功能锻炼,使肢体处于功能位,按摩瘫痪肢体(采用揉捏和推拿法,避免过强刺激,以免引起肌肉痉挛);进行被动运动,包括肢体所有关节各个方向的运动,动作幅度逐渐增加,2~3次/d,15min/次。指导失语患者进行语言锻炼等。

1.3 观察指标 采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)[3]对治疗前、治疗后24h、7d、14d、1个月恢复情况进行评价,以NIHSS评分≤4分为预后良好。同时对治疗前、治疗后1个月瘫痪肢体的肌力进行评估。

1.4 统计学方法 数据采用SPSS13.0统计学处理,计量资料以表示,采用t检验,计数资料采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

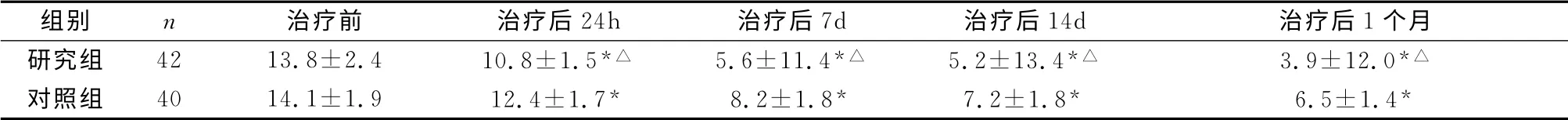

2.1 NIHSS评分动态比较 两组治疗前NIHSS评分比较差异无统计学意义(P>0.05)。两组治疗后24h、7d、14d、1个月NIHSS评分呈逐渐上升趋势,与治疗前比较(P<0.05),有统计学意义。研究组升高幅度明显大于对照组(P<0.05),有统计学意义。详见表1。

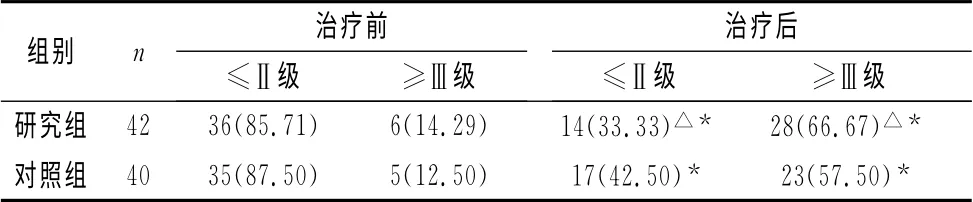

2.2 治疗前、后肌力比较 研究组、对照组治疗前肌力≥Ⅲ级者分别占14.29%、12.50%,两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后1个月,研究组、对照组肌力≥Ⅲ级的患者分别占66.66%、57.50%,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

3 讨论

组织化护理模式是一种多学科横向联合的先进护理模式,其优势在于时效性、科学性和系统性,克服了传统护理的盲目性和随意性[4,5],通过多科室的联合,为患者提供高效优质的护理服务,改变了传统护理的思维方法,使护理工作更具预见性,并按计划实施。从急性脑梗死患者的应用效果显示,研究组治疗后24h、7d、14d、1个月NIHSS评分升高幅度明显大于对照组,治疗后1个月,研究组肌力≥Ⅲ级患者达66.67%,明显多于对照组,两组比较差异具有显著性,提示组织化护理模式充分调动了我院医疗资源,为患者提供了个性化、一体化优质护理,对促进患者康复具有积极的意义。

表1 两组脑梗死患者治疗前、后NIHSS评分动态比较

表1 两组脑梗死患者治疗前、后NIHSS评分动态比较

注:与治疗前比较,*P<0.05;与对照组比较,△P<0.05。

组别 n 治疗前 治疗后24h 治疗后7d 治疗后14d 治疗后1个月研究组 42 13.8±2.4 10.8±1.5*△ 5.6±11.4*△ 5.2±13.4*△ 3.9±12.0*△对照组 40 14.1±1.9 12.4±1.7* 8.2±1.8* 7.2±1.8* 6.5±1.4*

表2 两组脑梗死患者治疗前后肌力比较〔n(%)〕

组织化护理模式之所以能提高患者的预后,关键在于为急性脑梗死患者的救治赢得了宝贵的时间。我科与急诊科联合,不仅开通了绿色通道,还实行了快速护理流程,争分夺秒地完成了溶栓前的各项检查,在患者检查的同时,科室已接到通知,提前准备了溶栓药物,在检查结果出来患者送达时,第一时间输注,最大限度地挽救缺血坏死的脑组织[6]。在患者病情稳定后联系康复科对瘫痪肢体进行早期按摩和被动锻炼,避免发生肌肉萎缩和关节畸形,增加肢体的血液循环,因此提高了疗效。

[1] 郑瑞红,宋妮娜,赵英,等.护理干预对应用阿替普酶早期溶栓治疗急性脑梗塞患者的临床观察〔J〕.现代生物医学进展,2013,13(6):1146-1148,1179.

[2] 陈莉.老年急性闭塞性脑梗死介入溶栓术护理体会〔J〕.护士进修杂志,2008,23(12):1124-1125.

[3] 叶柳梅,林巧玲,邓石凤,等.脑梗塞超早期静脉溶栓治疗的护理体会〔J〕.中山大学学报:医学科学版,2009,30(z1):208-209,215.

[4] 李明,徐晓峰,孙敬华.个性化整体护理辅助急性脑梗塞溶栓治疗的护理疗效观察〔J〕.医学信息,2014,(10):217-218.

[5] 周萍.急性脑梗塞早期介入溶栓的护理〔J〕.中国美容医学,2010,19(z4):292.

[6] 张艳,何亚娟,张乐.尿激酶静脉溶栓治疗急性脑梗死32例护理体会〔J〕.陕西医学杂志,2013,(11):1567.