京剧戏谚行话如何成为当代人民的日常生活语言

——从社会语言学的角度出发

侯刚本

(世新大学传播博士学程,台湾 台北 116)

一、绪论

我是台湾复兴剧校打小坐科的戏伶艺生,记得高中时我曾担任校方所举办“暑假京剧研习营”,研习营中许多同伴都觉得,科班儿里的人讲话非常有趣,虽然刚开始完全听不懂他们(京剧演员)在讲什么,但只觉得从京剧演员生动有趣的语气、动作与神情中,常会在旁边听着听着,便不知不觉笑了起来。有些人在参加完研习营后,因着兴趣开始参与学校的京剧社社团,或加入校外的票房“票戏”。许多票友因为长期跟京剧梨园行的关系紧密,几年下来,除了培养字正腔圆的“口条”之外,说起话来(尤其是戏谚行话)更是比“梨园行的人还像梨园行的人”。

话说“伶票本一家”,很多票友因为懂得驾驭这套职业方言,以至于当他们“下后台”(扮戏着装演出)时,便能用行话与“行里的人”(京剧从业人员)直接对话沟通,进而使彼此之间产生更进一步的交情。

前些时日在台湾的综艺节目里,我常看到京剧跨界综艺艺人夏祎上电视表演才艺,很多观众对夏祎满口京片子与戏班子行话的说话方式觉得新鲜有趣。加上这些梨园行的术语行话时而也可闻听新闻主播,甚或综艺节目的通告艺人,时而随口也能说上几句时;此情此景除了让我回忆起当年和暑期京剧研习营的往事之外,进而更触动我开始思考:究竟是什么原因促使梨园行的行话,得以成为一般老百姓日常生活的社会语言现象。

行话(jargon),别名术语(terminology)、隐语(argot),许多流传于民间市井的行话,又称之为黑话(slang)、切口、春点等。不同行业社群使用的术语行话,皆有各自因时因地日渐成型的过程。一般人若想了解这些行话术语,都须经过训练才能明白其意,进而达到互动沟通产生心理认同的效果。戏班子行话,又称梨园话。它原是传讲于梨园行的术语,而后透过戏伶出科毕业跨界从事其他艺能相关产业后,将此社会方言(social dialect)带入演艺圈,进而藉由各类传播媒介的传散效果,使其成为家喻户晓的生活用语。[1]日常生活中,举凡“人生如戏,戏如人生” “假戏真作” “救场如救火”“一台无二戏”“不疯魔,不成活”“师渡徒,徒渡师” “行家一出手,便知有没有”“台上三分钟,台下十年功”“只有小演员,没有小角色”“师父领进门,修行在个人”“若要人前显贵,必要背地受罪”“赶场”等生活俗谚,一旦回到语言传散的历程进行溯源方知,竟是源自梨园戏班子的术语行话。[2]

如果以一个行业做为一种社群的单位,那么显然在每个行业中,必然存在该社群特定的社会方言(social dialect)与互动方式[3],这样的隐语最大特点是强调它的集团性和秘密性。除了身在社群中的人之外,其他人是难以通晓的[4]。因此这种存在于特定社群中的秘密语,一直是社会学者、民俗学者和社会语言学者,都想一探究竟的语言领域[5]。一般来说,隐语对用户至少提供三项功能。首先,它是做为特殊族群自卫(self-defense)的工具。第二,他让特殊族群带来休戚与共的感情。第三,它使特殊族群形成角色定位与认同[6]。

戏班子行话原是流传于梨园行做为伶人彼此沟通的语言,然而,当该职业语言做为一种“行业”的术语时,为的除了达到戏伶们在社群中,透过沟通建立共同情感与身份认同之外,试就社会语言学(socialinguistics)的角度来看,这群人的沟通模式更成为一个言语小区(speech community)。所谓的言语小区,亦可称为“言语社团”“言语社群”或“言语共同体”。若是回到于言语小区的定义,社会学家们大致又将其归纳出以下看法。首先,言语小区有相同语言变项的运用特征。其次,社群中彼此有一定密切的交往程度。最后,成员之间皆有高度的自我认同。

相对于庙堂的朝廷而言,“江湖”泛指民间四方各地。“江湖隐语”顾名思义指的是诸多行业中,那些不对外公开的暗语,且这些暗语通常只有江湖中人在“接头”(当事人与某个接应接风的对口之人)相认联系时使用。据说江湖隐语源于做生意,在商人与客户谈生意时,常感在一些公开场合说话不方便(不愿向局外人泄露行情、交易价格、交钱交货的时间与地点、交易金额等),言者与听者双方便用一些规定好的语言(暗语),替代日常用语以防他人耳目。天长日久特定隐语便随之形成。

社会语言学者刘孝存曾在《中国神秘言语》论述中提到,各行各业的隐语多半是不对外公开的暗语[7]。然而,回顾生活中不少耳熟能详诸如像是“人生如戏,戏如人生”“台上三分钟,台下十年功”等本来不对外公开的社会方言,最后竟然溢散外流成为一般人生活当中的俗谚时,若就社会方言(特别是暗语密语不对外公开外流)的现象来看,实为少数言语社群中难得一见的特殊案例。此外,若就使用符号的“认同”(Identity)角度来看,这样的现象确为当代从事相关学术领域学者,正视关注的学术议题。毕竟当认同做为一场文化的构造,使得人们透过社会过程的建构形成思想与认同的涵化过程[8]。于是,像是戏班子行话这类属于特定职业社群的社会方言,透过戏伶(圈内人)做为论述言说的符号传递过程,进而引发社群之外(圈外人)人士对于这套语言符号系统的兴趣并且加以采用,使得人类藉由沟通互动性(interactional nature)与符号交换的本能,构成这套特定职业方言得以传散外溢的特殊现象。

语言的传散与覆诵(chain out)历程,是当代语艺研究关怀的核心要务。然而,对于一个封闭式社群的社会方言,如何被打破疆界溢散外流至社群之外,细究个中的情境脉络将是本文研究的重点。以下将透过社会语言学、语艺学、术语学、黑话、戏班子行话的文献探讨中,追寻戏班子行话如何成为日常生活语言现象。企望透过本研究的爬梳整理,除了为戏谚行话如何被覆诵的议题,找到全新的研究场域、观点与学术价值之外;更期待透过本文试为当代戏曲语艺的历史文化保存,特别是在戏谚行话的分类方式、传散的原因与途径、误传与讹传、流传到失传,以及当戏谚行话做为文化资产如何保存等五大部份,略尽些许绵薄贡献。

二、文献探讨

不论黑道白道士农工商,总之各行各业的术语行话本存于各样的社会阶层之中[9]。以下本章节试就社会语言学、语艺学、术语学、黑话、戏班子行话,针对梨园戏谚行话在社会语言脉络之下的传散问题,试作文献整理与回顾。

(一)社会语言学

社会语言学原名 “socialinguistics”,它是由社会学(sociology)和语言学(linguistics)复合而成[10]。它的基本内含包括两方面,一是language in society,即从语言学的社会属性出发,用社会学的方法研究语言,以社会的角度解释语言变体和语言演变。二是语言社会学(sociology of language),即从语言变体和语言演变的事实,解释相关社会现象及其演变发展的过程。前者从社会研究语言,后者从语言研究社会。但法国社会语言学学者Louis-Jean Calvet认为,不论是“社会语言学”或“语言社会学”,即或字面上是不同的名称,但总体而言仍然是在“语言”与“社会”的框架之中,处理语言在社会环境中的种种现象。

在社会语言学的研究中,语言变异(language variation)是非常重要的情境因素。若要探索语言如何在环境中构成变异的现象,“社会方言”)是社会语言学研究中不容忽视的重要关键。

1.语言变异与社会方言

一般来说,方言大致可分为地域方言(regional dialect)和社会方言(social dialect)。地域方言是语言在不同地域的变体,社会方言则是语言的社会变体。除此之外,职业变体亦是社会方言关注的范围之一。人们因为职业的不同,语言也会有所变异。职业性变异最突出的表现是使用不同的“行话”(work place jargon)。行话又可再分成两大类,一类是没有保密性质的职业用语,例如戏剧界的行业语:客串、票友、下海、亮相、扮相、打出手、打圆场等。这些源于梨园行的行业语,如今已进入日常生活用语。另外, “会话”(conversation)在社会语言的语境脉络下是一个合作性的作为,以至于长期合作形成的默契将人们契合在一起形成言语小区。

2.言语小区理论

言语小区理论(speech community theory)是当代社会语言学的重要理论,在社会语言学研究中,非常强调言语小区内部结构的复杂性。言语小区顾名思义,它是指语言具有社群特性的一个组织单位。符号学大师索绪尔(1966)曾指出,“语言是属于小区的,言语是个人现象”。因此,语言的基本现存单位是言语小区,而“活的语言”则都容纳在言语的小区之中。

由此可见,社会语言学的言语小区理论是关于语言用户组织系统的解释。毕竟言语小区是社会化言语活动的产物,因此,言语小区是可观察、可度量的实体。

(二)语艺学

语艺(rhetoric)又译作修辞,但其意义绝不仅止于“修饰文辞”。语艺学者林静伶(2000)认为,“语艺是一种关切语言作为说服工具的艺术。”易言之,当人们透过语言符号的使用,来达成说服的目标时,就是语艺的展现。正如Herrick亦曾言道:“当人们发现符号不只用来传达意义,还能透过计划达成目标时,语艺就开始了[11]”。

语艺学大致可分为“古典语艺”和“当代语艺观点”两大领域。不同于强调“说服”的古典语艺,当代语艺观点是用“以符号促成社会行动”的定义理解语艺。特别是二十世纪美国的语艺学者Kenneth Burke提出“戏剧理论”(Dramatism)后,开创了语艺学的戏剧学派(dramatistic school)。Burke对语艺的定义是:“人类运用文字型塑或劝诱他人行为”。就此定义而言,Burke对语艺的看法仍旧偏重说服的概念,但Burke也另行加入其他特质,扩充语艺的范畴,其中最重要的概念是“认同”(identification)。认同立基于“实质” (substance)的概念。所谓实质,根据Burke(1969)的说法,它是“一种一起行动的生活方式,在行动中人们会有共同的感知、概念、印象、想法和态度,这便造就了他们的实质共享。”而这种“实质共享” (consubstantiality)会进一步形成认同。Foss等人指出,”Burke将认同和实质共享视为同义词。“从这个角度来看,说服和认同之间便存在着十分紧密的关系,在Burke的观点中,说服、认同和实质共享是可以相提并论的,因为说服就是认同的结果[12]。由此可见,当代语艺观点仍然包括说服的概念,只是展现形式更为丰富多元。首先,语艺是一种“行动” (action)。其次,语艺是“符号的行动”(symbolic action)。再者,语艺是“人类的行动”(human action)。最后,语艺使“传播成为可能”(enables communication)。人类是使用符号的动物,于是,当人们运用语艺增进理解并提出自身观点,邀请(invite)他人进入我们的世界(观点)中时,藉以更促进他者对于我们(自身)的认识。于是,当自身对他者所提出语艺邀请的认同行为后,符号的行动便开始产生了传散的效果。

回顾当代语艺观点针对探索人际传播语言传散的理论,最著名的是美国明尼苏达大学口语传播学家Bormann在1972年提出了的“符号符合理论” (symbolic convergence theory),以及配合符号符合理论的语艺批评方法:“幻想主题分析”(fantasy theme analysis)。这套理论是透过社会成员共同分享叙事性与想象性语艺的过程,诠释社会群体如何达成“符号符合”或是建立共同意义符号世界与语艺视野(rhetorical vision)。该理论的灵感来自于Bales关于小团体研究的启发。Bales于1950年曾进行小团体心理互动研究,发现团体决策的过程中,存在着幻想的过程。特别是一些戏剧化的讯息会在团体之间产生覆诵的现象,使得这些戏剧化的讯息彷佛团体互动的催化剂般,不但会打破讨论互动的僵局,甚至会使参与者进入一种忘我的、兴奋的对话互动状态,成员们也因此突破原本生涩陌生的场面。此时,一些共享的幻想或戏剧便会逐渐浮现;这些幻想或戏剧情节经由文字或非文字呈现,参与者会不断应和与接续,于是共享的戏剧或幻想世界随之成形,形成所谓的“团体幻想”(group fantasy),创造出迫使团体成员行为、观念改变、强化的社会真实[13]。

自上世纪70年代以后,符号符合理论已成为语艺学界重要的研究派别。各家学者认为符号符合理论所着重的重点不一。像是Rybacki与 Rybacki(1991)主张,符号符合理论是基于两个主要的预设观点,分别是“沟通创造真实”以及“社群共享符号创造真实”。Cragan与Shield(1998)更进一步延伸,提出五点基本默认,分别是“讯息含有直接意义”“真实是透过符号形式被共同创造” “当幻想形成符号幅合后便成为共识”“幻想会发生任何形式的论域”,以及“任何主题都会有正当性、社交性、务实性等三类重要的行为深层动机”。当语艺视野出现,则表示一个语艺社群(rhetorical community)已经形成。毕竟一个语艺视野反应出来的是,正是一个社群团体的世界观。因此,在语艺批评里,Bormann的语艺视野与幻想主题宣称,听者的幻想来自于听者的“覆诵”。覆诵就是幻想主题一再被团体成员传诵,透过此过程团体成员产生符号、语言以及意义的共享,进而产生共鸣,因而覆诵则成了语艺社群得以形成即辨识的一种行为[14]。

综上所述,符号符合理论与幻想主题批评关怀的重点,乃在于社群如何将集体幻想透过语言的使用与覆诵,从人物角色、场景、行动等因素中,形构出特定社群的语艺视野。至于社会语言学主要在关注的焦点,首先是在意图观察人们在使用语言所产生变异与变体的过程,其次则是藉由(或质化或量化的)研究方法进行语言的可懂度研究,有些社会语言学者则投身致力于研究社群之间,有关强势语言与弱势语言的现象问题。不过,相同的是,社会语言学和语艺学皆重视探索关于社群如何使用语言,进行社会互动的因果关系。毕竟人们在日常生活的人际传播行为中,皆须透过语言对于情境与事件进行互动与沟通。因此,语言的传散历程乃是透过发话者(speaker)与收话者(receiver)在进行沟通的过程中,藉由语言所承载的事件情境与当事人的想法感受,达到互动传播的效果。

(三)术语学

术语学是一门研究专业术语的语言学科[15]。早期术语学是作为应用语言学的一个分支。上世纪70年代以后,术语学的研究不仅与语言学密切相关,而且越来越明显地带上边缘性学科的色彩[16]。由于术语学要研究概念的成份和结构、特征、定义方法、交叉关系及体系等问题,因此,术语学与“逻辑学”之间亦发生了密切的联系。此外,由于术语学研究概念和概念体系的分类方式和技巧,因此,术语学又与“分类学”发生了密切的关系。再者,术语学要研究术语与客观事物之间的关系,于是,术语学它又与“本体论”发生了关系。第四,术语学要研究情报文献处理中的各种术语问题,作为情报检索的基础,以至于术语学又与“情报学”发生了密切的关系。最后,术语学要研究各科的术语问题,因此,它又与自然科学和社会科学的各个部门发生密切的联系。由此可见,术语学在这样的情境下逐渐从传统的应用语言学中独立出来,成为一门几乎涉及人类知识的各个部份独特博大精深的学科,它的理论和方法也逐渐完善进而建立起专业的“术语库”[17]。由于术语具有准确性、单义性、系统性、语言的正确性、简明性、理据性、稳定性、能产性等八大特性[18],所以术语学专家黄惠株认为,术语是专业领域中特定概念的专用名称。一般而言,概念是知识的单元,术语是表达概念的符号。因此,术语学与语言学、逻辑学、认识论及各个使用术语的专门知识都有着密不可分的关联性。如果说,术语是专业性的特殊用语,那么行话、隐语、黑话则属于非专业性、地下、或秘密团体的行话。这种行话在外人听起来会感到奇怪,但对该族群的分子却倍感亲切。其中像是黑道兄弟讲的“黑话”,以及梨园行伶票们所说的“戏班子行话”,正是特定小众族群使用特殊排它性社会方言的最佳例证。至于其它言语社群所使用特定且具高度排它性的术语行话,通常很少被外溢与传散。

(四)黑话

回到语言的区域性观点来看,除了因地区的分野而有“地方方言”之外,语言还可以因为社会所分化成另一种“社会方言”。地方方言为地区的大众服务,社会方言则为社会内的某个特定集团服务。黑话,即是一种社会方言。目前在台湾的学术社群中,关于黑话方面的相关研究论文专书不多,但就有限的文献中发现,黑话研究着重探讨受刑人在监狱中(或收容所)的副(次)文化社会方言为主。其中涂淑莹[19]与赵彦博[20]曾先后以监狱与收容所的受刑犯,彼此之间在收容场域的语言试作深入研究。反观中国大陆关于黑话行话的专书与研究,多以各行各业的术语隐语为主,像是朱介凡的《中华谚语志》、刘孝存的《中国神秘言语》、赵戈的《江湖行话大全》等。除此之外,值得一提的是,民俗语言学者曲彦斌先生,毕生潜心研究江湖隐语,个人相关学术专著合计十五部、译着一部、古籍校注一部,主编或合着专著、辞典、丛书共十二种,其它出版著作约三十余种,发窗体篇论文与学术文章百余篇,著作等身堪为当今该学术领域之冠[21]。

当黑话同样做为言语社群的秘密语言时,透过影视文本的媒介传散(像是早期香港的“李修贤” “周润发” “万梓良”系列[22],甚至近期的 《无间道》《台湾霹雳火》系列,乃致前些时日红极一时的国片《艋舺》等),透过剧中人配合戏剧情境的黑话对白,往往亦成为阅听人观赏后经由模仿带入真实生活的覆诵传散行为。除了黑话行话以及各行各业各自形成的江湖术语之外[23],戏剧文学大师齐如山先生亦曾在《齐如山全集》中,记录当时日常生活的常民谚语,且藉由这样的文字记录隐约可以推演重见当代人民的语言与生活形式,其中不少俗谚皆来自于戏班子的术语行话[24]。

(五)戏班子行话

戏如人生,人生如戏。由于梨园伶人向来对于传习剧艺皆采“口传心授”的不成文传统,故若尝试回顾关于戏班子行话相关专文的论述记载非常有限[25]。目前唯一尚存留年代最久远的专书论述,是由方问溪(1931)所著的《梨园话》[26]。该书以类似辞典的方式,依照词首笔划顺序介绍戏班子语言。另外,王元富(1987)的《京剧艺术辑论》[27]与吴同宾(2001)的 《京剧知识手册》,亦有对于戏班子行话的相关记录与探讨[28]。杨非(2002)所著的《梨园谚诀辑要》,则是着重关于戏谚背后的人生哲理。余汉东(2001)所编着的《中国戏曲表演艺术辞典》中,其中也有另辟单元专文论述有关戏曲表演排演场上的术语语言。至于黄丽贞(1972)《南剧六十种曲情节俗典谚语方言研究》,则是以戏文本身的戏谚方言,做为论述研究的取径[29]。

期刊论文记载关于戏谚行话的研究,多出现于“施合郑民俗文化基金会”所创立的《民俗曲艺》中,该刊物于1980年11月以季刊形式对外发行。值得注意的是,《民俗曲艺》关于戏谚行话的论述均集中在1981~1982年间,分别有李继贤(1981,1982)〈浅释台湾戏曲上的谚语〉与〈续谈台湾戏曲上的谚语〉、陈凤威(1982)的〈传统曲艺的方言问题〉、吕文秀(1982)所著〈也谈台湾戏曲谚语〉四篇。从该刊物的系谱历史时间角度推论,可见戏谚行话的研究在当时,应该曾经引发一度热烈的风潮。虽然关于戏谚行话的相关文献实在有限,可喜的是,近年由“中国戏曲志编辑委员会”耗费十余年时间,分别依照不同的区域与省份,于2007年先后陆续编撰完成全套共30册的《中国戏曲志》,该套书每册均有另辟“谚语、口诀、行话、戏联”的单元,对于意图研究各地地方戏曲剧种的戏谚行话研究者,此套书已有较为详实的记载[30]。

(六)本章小结

本章节以社会语言学破题,分别透过语艺学、术语学、黑话、戏班子行话等领域文献,试作回顾与探讨。若要处理社会语言的传散与覆诵问题,显然社群成员彼此之间认同是一个连锁的反应,因为人们都在这样的氛围下行事为人。于是认同亦是一个星罗棋布的心理标签,体现在我们对于社会化生活的期待,以及我们对自己的种种主见想法。

由于认同(identity)存在于我们的生活系统中,因此做为感知日常生活环境的一种方式,任何一种生活系统必须描绘出主要的边界范畴。因为认同关乎着意义(Meaning),存在于每天我们语言的文本中,藉此制造出一种可以帮助我们感知的清晰组织架构[31]。尤其是当一个组织中的成员一旦认定这个组织时,他所在组织中被赋予的任务、意念、价值,都将慢慢在组织里形成一种习性。透过认同的概念反应在人或事物之间确立两种可能的比较关系:一方面是类同(similarity),另一方面是差异(difference),没有社会认同,就没有社会。其中族群(ethnicity)就是一种社会认同的写照。透过族群的认同构成类同与差异的对照性:意即“我们”与“他们”。这样的对照性一旦反应在互动秩序的日常世界时,进而勾勒出人与人藉由符号互动所产生共同体(小区)的集体认同。这样的认同透过戏班子行话,外溢传散至一般社会大众的日常生活中时,再加上这套语言符号系统本身,又与日常生活产生高度的关连性与言说的趣味性,得以让使用者(发话者与收话者)产生新鲜感与认同感,进而促使戏班子行话能够成为少数术语行话的社会方言外溢传散,成为一般民众日常生活语言的主要原因。

目前现存历史最久的相关戏班子行话文献记载,可回溯到方问溪所著《梨园话》一书中,一窥当代梨园戏伶的语言使用情况与当时的社会语言背景。然而,回到语言的动态流变历程,回顾自1930-2010相隔80年间,台湾并未出现任何专书清楚记载诸如像是方问溪所著《梨园话》这类的专书,继续爬梳整理20世纪后继续衍生流传的戏谚行话。正因为梨园戏谚行话研究经历漫长80余年乏人问津的问题意识,触动本文后续企图再探戏谚行话语径(context)流变的研究动机。

三、研究方法

社会语言学是研究语言现象的其中一种方法,当该方法做为一种研究语言的途径时,回到研究方法的切入取径来看,质量之间本有各式各样验证语言流变过程的各种方式,做为研究语言变异的过程。由此观之,社会语言学是一套同时关注质化与量化的语言研究方法取径。

质化研究是一种相对于量化研究的归类,其发展已遍布社会科学学门,在质化研究的领域中,其科学哲学的基础和方法论却不是单一体系,了解不同的质性研究的学术典范,并能从比较、批判中澄清科学建构的盲点,并进一步在研究投入时,了解个人研究方法选择为基础,并从方法步骤将研究行动具体化,且由实例中刺激思考和得到写作创作的参考[32]。

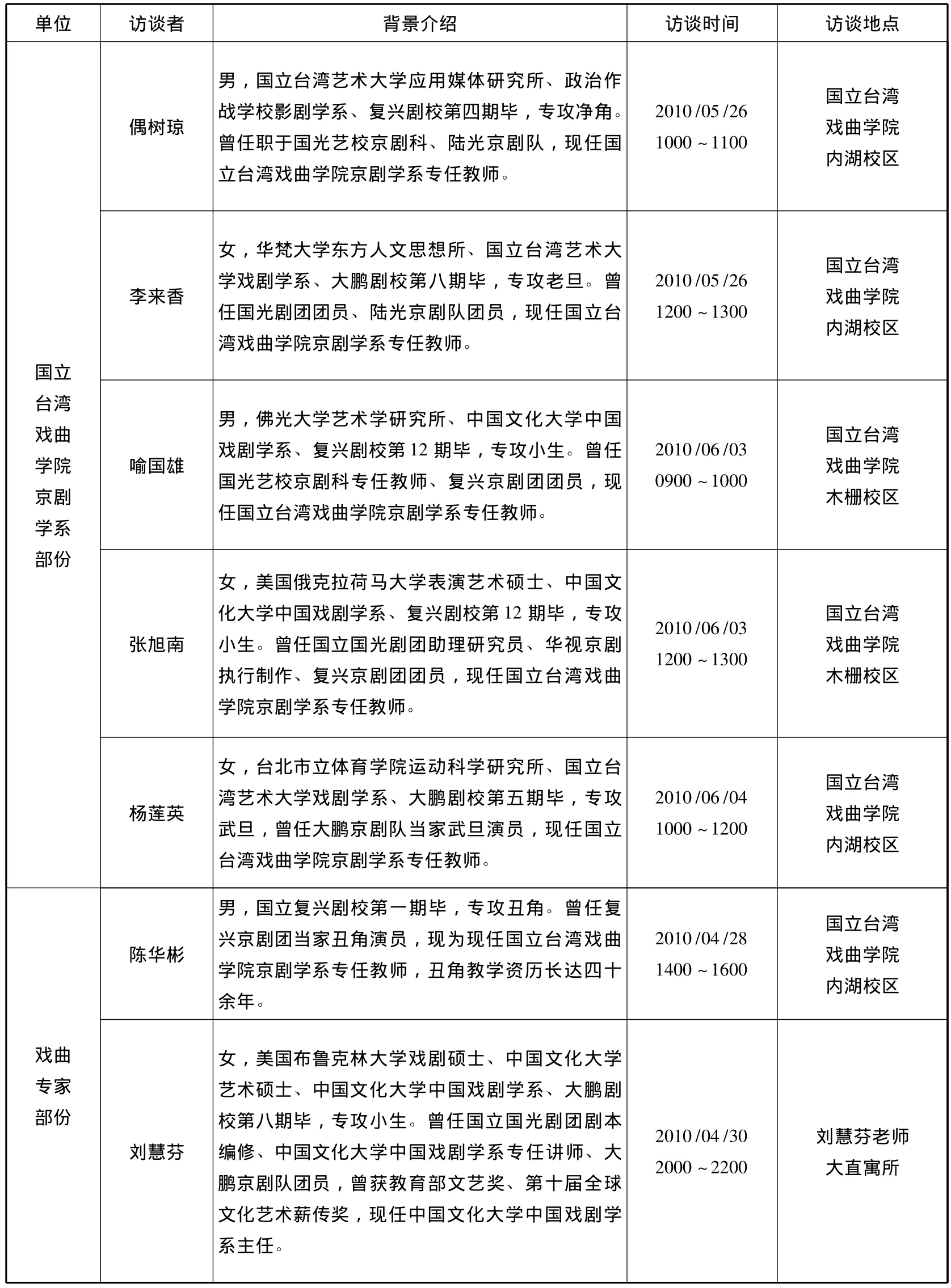

随着社会政治经济结构的转变,“戏班子”的样貌也陆续转型诸如宫廷眷养、家班经营、名角挑班、私家养班、技职院校等不同历史型貌。以台湾为例,国立台湾戏曲学院京剧学系现为目前唯一一所训练专业京剧演员的学校。其中该校京剧学系教师不少亦为深谙戏班子行话的专家学者。本文试从社会语言学的质化研究取径,采以立意抽样的样本选择方式,锁定该系全体(专兼任)教师合计共76人的总人数中,首先过滤筛选出22位精通京剧表演艺术的专任老师后,再由22位专任老师中挑选出最后五位入行超过30年,具有学术研究经验(硕士学位以上),同时对于戏谚行话如何进行传散现象有所观察与心得之戏曲教育工作者,同时辅以两位戏曲专家的专家效度观点,一一进行深度访谈。透过以下访谈得到的研究发现,意图解开梨园戏话如何成为日常生活用语的问题意识。

四、研究发现

本研究经由深度访谈的问题重新归纳后,以下研究发现将针对京剧梨园戏谚行话的分类方式、传散的原因与途径、误传与讹传的文化现象、从流传到失传的主要因素,以及面对戏谚行话这项宝贵的文化资产如何保存等五大部份试作分析说明。

(一)京剧梨园戏谚行话的分类方式

以目前现有的文献考据中,除了发现最早系由方问溪先生于1931年所整理的《梨园话》一书里,记载着当时京剧梨园行共311则术语行话之外;后续更有戏曲大师齐如山(1979)先生所出版的《齐如山全集》、戏曲学者杨非的《梨园谚诀辑要》,以及近年由中国戏曲志编辑委员会(2007)所编写的《中国戏曲志》系列丛书。

戏谚行话的种类五花八门,透过本研究深度访谈由中国文化大学中国戏剧学系刘慧芬主任的分类,这些琳琅满目的戏谚行话大致又可分为“一般性日常生活用语”与“舞台专业技术用语”两大类型。例如像是演员进出场的幕帘称为“出将”与“入相”、女演员上场前的发饰与造型称之为“包头”与“贴片子”、大花脸演员在脸上勾划脸谱的化妆过程叫“勾脸”、武旦排练神怪戏时的刀枪特技叫“打出手”、舞台上的群架对战叫“起荡子”、精通文武场各项器乐的乐手称之为“六场通透”、一人犯错集体受罚叫“打通堂”、舞台上演员对观众讲内心话叫“打背供”、大牌演员叫“角儿(ㄐㄩㄝ/)”等。以上皆属于舞台专业技术的用语,这类型的术语常见于教学课程、舞台排练与演出工作的对话。另外,关于一般日常生活用语的术语行话,多半是一些生活中的俏皮话或戏谑话(像是“宝贝儿”“德性”)、挖苦人的损话(例如“羊毛”“假溜”)、与骂人的脏话(诸如“棒槌”“膻” “老卵” “笨瓜” “屁精”)等。

透过刘慧芬教授的分类,若再尝试进一步将这些术语行话再细分,归类为“封闭式的术语行话”(舞台技术专业用语)与“开放式的术语行话”(一般日常生活用语)后便可发现,其实梨园戏话在进行社会传散的过程中,流传出去的多半是一般日常生活的术语行话。反观那些本不外传的舞台技术专业用语,原为圈内伶人(戏伶、票友)使用。只有那些像是“砸锅”“穿梆”“内哄”“砸锅”“赶场”“反串”“台风”“本钱”“洒狗血”“耍阴”“拿桥”“笑场”“误场”“捡场”“忘词儿” “开锣” “叫倒好” “说戏”“压轴”等社会大众耳熟能详的舞台专业技术用语,透过研究得知系为伶人或经由人际传散传递给票友、剧作家、艺人,甚或藉由公众演出以及大众传媒的讯息传递,促使这些原本属于封闭但却贴近日常生活情境(趣味性、奇异性、哲理性)的术语行话被传散出去,成为一般社会大众的日常生活语言。

(二)传散的原因与途径

如前所述,由于京剧梨园戏谚行话本身具有趣味性、奇异性与哲理性,因此这种特定小众的职业语言,便成为许多梨园行业之外其它相关表演艺术从业人员,甚至日常生活一般民众的喜爱。

回顾梨园戏话如何被传散出去的主要原因,资深京剧丑角老师陈华彬认为:

以前在我那个年代,大概是上个世纪50到60年代那个时候,那时候的社会上还没有一些关于戏班子的术语,后来怎么流传出去,是因为那时在流行拍武侠片自从电影界流行拍武侠片以后,就常常借重我们这些剧校戏曲界的去拍戏啊、去翻跟斗啊。这些人很多毕业后就进了电影界,电影界的市场和范围就比较大,加上电视圈的环境比较大,所以戏谚行话就流传出去了。可是流传过去归流传过去,一般生活用的到的,他(老百姓)就把他摘录了。

除此之外,陈华彬亦表示:

在台湾这个文化里,艺人真是比什么宣传都来的快,比方说艺人他把这些术语行话学会了以后,就不知不觉地把它带到了生活的里面。从我们这边就传到电影圈的武行、替身、演员,像秦祥林进入了电影界,然后电影界的人就学会了(术语行话)把它用到了生活上。然后再经过媒体啊、各方面的散播出去,而且是那些年轻人很喜欢学习艺人,不管艺人只戴一支耳环漂不漂亮 他(年轻人)也就跟着他(艺人),他(艺人)的衣食住行很容易影响到年轻人。

关于陈华彬所提出戏谚行话是由演艺圈艺人透过与戏曲伶人学习进而透过大众媒体传递给阅听人的论点,偶树琼也有雷同的看法。偶树琼认为:

(戏谚行话)应该是由(电视电影)演员传播出去的,因为我(观众)喜欢这个演员,就像我们现在喜欢周星驰、周杰伦或方文山所写的词,我喜欢,我是他粉丝嘛,所以我就模仿拷贝(艺人的行为)。

除了透过艺人的传递之外,票友也是其中一个传递戏谚行话的途径。杨莲英在访谈中认为“伶票本一家,有伶人就有票友”。因为不少文人雅士喜欢票戏,加上早年复兴剧校每年都会举办暑期大专京剧研习营,以至于戏谚行话透过票友的传递是另一个途径。杨莲英说:

早期我在做学生的时候,我看那些票友说的那些术语啊,也就是跟内行是一个样儿的。他说的话我能懂,我说的话他也能懂。很亲切,个个都是京片子,那怕他是上海人,只要我们对话嘴里就是京片子。

喻国雄也认为:

每一行都有每一行的行话,而每一行的行话最主要的形成都是在圈内这部份。一旦圈内的行话变成共同术语,变成大家代表的术语的时候,那对于外人应该就会有新奇感。这个新奇感一旦产生之后,当然一个环境总会有外人来探索。就好比京剧界就会有(外人)对表演的过程非常的新奇,那就产生了整个表演体系所谓非专业的人员进来,就是票友。我想在整个戏剧史里面我们看到所谓很多堂会的过程里面,他们并不是专业的演员,但他也非常喜欢戏曲,那这整个长时间过来之后,他们从外行变成了半内行。那当然你在这个圈子里面,在讨论的过程里面,就必须要了解圈在讲的是什么样的话,透过他们再熏陶之后,也理解了这些行话在解释一些特别的意思,它就代表了另一种所谓的趣味性,就慢慢慢慢地带出来。

除了上述的艺人与票友,透过编剧采集日常生活灵感的语言,创作成戏剧藉由舞台表演的公众传播型式,亦是一种将戏谚行话传散至日常生活中的途径。由于本身亦是教授戏曲编剧的刘慧芬老师,对于这个观点所提出的看法如下:

现在你去读元杂剧,元杂剧也用了很多他们当时俗语啦、俚语啊、你会读不懂,他们就是把他们元代当时的人口语在讲的东西直接写进来。你要讲京剧的剧本这个就比较复杂了,他们从清朝末年,从四大徽班、从乾隆或更早、清朝初年还是花部乱弹的年代,如果是地方戏,他们就会用很多他们地方的语言。

综上所述,回顾梨园戏谚行话被传散的原因与传播途径,显然艺人、票友与剧作家扮演主要的传递角色。由于这些艺人、票友与戏曲剧作家因着和出科的伶人在工作上的交集互动接触中,渐渐耳濡目染戏曲社群的小众职业社会方言。加上这套方言本身因着高度贴近日常生活进而产生的趣味性、奇异性、哲理性,以至于从伶人至艺人、票友与剧作家口耳相传的人际传散,进而再透过艺人藉由大众传媒的传递之下,便将戏谚行话带入了一般社会大众的日常生活中(见图1)。

图1 梨园戏谚行话的传散过程

尽管戏谚行话本为一套小众的职业社群社会方言,未料当这套方言因着它本身具有高度趣味性、奇异性、哲理性的语艺特质,成为少数职业社会方言中得以流传至社会,成为程民日常生活用语的特殊现象。

反观戏谚行话的传散现象,若从社会语言学的角度观之实为罕见之例。然而,回到人际传播的口耳相传传散历程中,讯息传递间仍免不了误传与讹传。以下针对戏谚行话如何被误传与讹传的文化现象,再做进一步的论述与讨论。

(三)误传与讹传的文化现象

语言变异一直是社会语言学研究者关切的核心议题,回顾梨园的戏谚行话在流散过程中所发生误传与讹传的语言变异现象,其中以“行头”(ㄒ一ㄥ/ㄊㄡ')和“哏”(ㄍㄣ/)被误传地最为严重[33]。由于这两个名词本是源自于京剧梨园行里的戏谚行话,后来在传散过程中经由发话者(speaker)与受话者(listener)或口耳相传,或大众媒体传散的过程中,诚如访谈中陈华彬所说,可能是因为对话双方某一方说“撇(ㄆ一ㄚv)(错)”了、听“撇(ㄆ一ㄚv(错)”,或记(写) “撇(ㄆ一ㄚv)(错)”了,故而造成了误传与讹传的语言变异。

针对误传与讹传的主因,七位访谈者皆认为是新闻主播与电视综艺节目艺人造成以讹传讹的社会责任。然而,若就中国文字语言本身具有多元性与多义性的符号特质,即或发生了以讹传讹的误传,或是透过口耳相传的口误、耳误乃致笔误,都是语言在社会流传现象中在所难免的变异性。光拿行头为例,偶树琼说:

所谓的讹变是因为,以生旦净丑为例吧,这是我从曾永义老师上课的课堂上得来的。以前我们称女生为“姐”,小姐的姐。那(是)因为我们梨园界演出的人,因为当时书读的少,或可能写剧本时纪录方便,笔划太多了就把边去掉,变成“且”。“且”了之后传的时候又觉得太麻烦,所以一圈一点变成“旦”,“旦”,就是这样来的。所以这就是从讹变,变到最后整个都变掉了。现在四川还是叫姐,我们古代也都是叫自己的太太大姐,那个姐姐不是我们现在概念里的“姐姐”,是女人的意思。你刚才讲到的行(ㄒ一ㄥ/)头行(ㄏㄤ/)头,这是魏子云老师书上有写的:穿在身上的叫做行(ㄏㄤ/)头,你这一行的、你干那一行的,这就是穿在身上的行头。至于衣服放在戏箱里的,叫做行(ㄒ一ㄥ/)头。我们以前讲的行头行头,是行在前头,戏箱走在前头,当衣服戏装戏服没有用放在戏箱里叫做行(ㄒ一ㄥ/)头。 “你行头带了没有?”穿在身上是你这一身行(ㄏㄤ/)头穿对了没有。所以很多是同字,不同音也不同义。

除了偶树琼对行头的看法之外,刘慧芬认为:

你要追究这种语言的变异我觉得它不是一件容易的事,你找不到谁才是第一个讲这种话的主凶抓出来,我觉得这个东西对我来讲太难了。比方说行(ㄏㄤ/)头吧:我觉得应该就是新闻记者满嘴在讲谁谁谁穿了一身新的行(ㄏㄤ/)头,后来有一次开学术会议我就请教(戏曲专家)李殿魁老师:什么时候行(ㄒ一ㄥ/)头变成行(ㄏㄤ/)头?老师只是笑了笑没回答我,他也很难去追究这样的问题吧。所以行(ㄒ一ㄥ/)头基本上转变成一般人梳装打扮必须要有的配备,那就是从戏曲装扮人物的概念出来的,那戏剧人物从头到脚的装扮都一定会有他专用的服饰吧,那你把这个概念引申过来,这个人出门有一套自己的服饰打扮,那就是他的行(ㄒ一ㄥ/)头啊。可是现在外面的人都讲行(ㄏㄤ/)头,可是到底念行(ㄒ一ㄥ/)头还是念行(ㄏㄤ/)头?据我所知,所有的剧团一定都叫行(ㄒ一ㄥ/)头,没有人叫行(ㄏㄤ/)头的。所以,如果你说这是谁误导的,我第一个觉得就是新闻记者,因为我听到的新闻记者都是这么念的。

不只是行头,目前时下亦将“有哏”误传为“有梗”,张旭南表示:

像最近演艺圈常在用的“梗”,他们都念“梗”,但它就是我们里面用的“哏”,北京也是“哏”。为什么这个字现在被大量使用,它不只是台湾京剧的关系,它是他们(这些艺人)在大陆发展,所以他们把大陆的文化带进来,所以他们都使用“梗”这个字。只是因为他们没有了解这个“哏”,他们一直认为是“梗”,因为他们照这个字念,他们以为这个字念“梗”。

由此可见,当梨园戏谚行话透过人际传播与大众传播同时并进的社会语言传散过程中,不论是发话者在言语传递间因着四声口音上所造成的口误、受话者在接收讯息时的耳误,甚至文字纪录者在抄录誊写时的笔误,皆有可能造成话语被误传或讹传的语言变异问题。再者,以中国文字多元性与多义性的特质,导致误传与讹传后可能产生新的字义问题。以“行头”和“有梗”这两个被当前大众媒体大量误用传散的流变与讹变现象,透过深度访谈七位受访者一致认为,显然新闻主播与演艺人员需要为此误传与讹传肩负最大的社会责任。

此外,若延伸戏曲学者刘慧芬教授试将梨园戏谚行话,再更进一步地细分为舞台技术专业用语的“封闭式术语行话”和一般日常生活用语的“开放式术语行话”时。即或开放式的一般日常生活用语的戏谚行话,得以从梨园社群传递至言语小区之外,反观那些封闭式的舞台技术专业用语,最后却因着社会环境的改变,形成日渐濒危与失传的语言危机。

(四)从流传到失传的主要因素

随着时空的演变与社会环境的转变,由于现在的生活娱乐选项五花八门,因此导致今日看戏、听戏人口逐渐递减的情况之下,进而影响到戏曲行业面临演出场次骤减的同时,连带着戏谚行话能够被戏曲从业人员“挂在嘴边”说的机会也相对减少。因此,当戏谚行话(尤以一般日常生活用语的“开放式术语行话”)成为少数职业社群的社会方言,得以经由人际传播与大众传播广为传散的过程中,反倒是那些属于舞台技术专业用语的“封闭式术语行话”,正面临日渐失传成为“濒危语言(endangered language)”的可能性[34]。

针对为什么戏谚行话(尤以舞台技术专业用语的“封闭式术语行话”)会日渐濒危的主要原因,李来香与杨莲英认为,以前演出机会多,这样的语言自然就会被大量地使用,但慢慢地演出机会少了以后,大家也就不常使用这样的语言,故而造成渐渐失传的文化因素。另外,李来香与杨莲英亦表示,许多戏谚行话(尤其是一般日常生活用语),当时都是戏班儿里那些流气的武行或跑零碎的人,在广为使用的损话、逗哏话或戏谑话,很多在意身份形象的艺术家是不使用这样的语言。以李来香为例,他认为:

我觉得比较粗俗的(戏班子行)话,我不会去说,很自然地我会摒弃它,那比较常规的,譬如说“起范儿”(即:“起头”之意)啊,这种在后台比较用的到的,而且不是粗俗的我会说。

面对关于戏谚行话渐渐失传的现象,杨莲英则提出了不同的看法:

其实这些(戏班子行)话过去都(被内行人使用)很频繁,大家都很能理解,但是现在的年轻人,甚至包括我这一代也不见得全都知道。为什么呢,因为现在整个教育制度多元化以后,那些边缘的东西只有你懂别人不懂的话,老师也尽量不告诉学生。像以前我们会告诉你大边儿(下场门)小边儿(上场门),现在都告诉你左边右边。“通俗易懂”并不是要否决过去,而是一个语言的出来大伙儿能通用。

我们尽量不跟学生这样说,是因为就怕科班儿的味道太重了。因为现在是学校,教育普及以后,因为我们跟观众的距离接近了,所以我们也不要把自己边缘化,并不是故意要去丢掉它,我认为术语是文言文,但我们尽量用白话文跟学生说。就像以前孙元坡老师常跟我们说:「你们别“扎堆儿”(挤在一块)了,你们说什么话,别(外行)人都听不懂iv。所以你讲这种(戏谚行)话,是自求边缘。

由此可见,当戏班子行话本身属于社会结构中的少数小众社会方言,特别是使用这群社会方言的族群,因着整个社会文化情境的转变,导致使用这套语言的机会渐渐流失后成为底层语言(substratum language)。社会语言学中的“底层语言理论(substratum language theory)”认为,在一种上层语言里有可能残留底层语言的成份;底层语言以多种不同的形式对上层语言产生影响;上层语言的演变与底层语言的影响有关;如果一个地区(或社群)的语言被另一种语言所替代,那么前者就有可能成为后者的底层。因此,当科班变成了学校,当时代环境促使京剧演员演出机会不再似以前那样频繁,以及戏曲教学者渐渐配合时代环境,面对教学工作慢慢将术语语言改为白话文时,进而导致这套社会方言面临日渐失传的主因原因。

语言学大师乔姆斯基(Noam Chomsky)说:“语言是人类的心灵之窗”,许多语言和方言都是人类的智慧资产。它们是人类共同的资产,如果任意让它们自生自灭,这是人类文明极大的损失。如今梨园戏谚行话面对日渐失传的濒危之际,如何为这套本身具有特殊文化意义的社会方言进行语言保存,实为当前语言学者与文化人士,必须严阵以待的关键议题。

(五)语言文化资产如何保存

当京剧做为代表中华民族的表演艺术文化,特别是京剧的戏谚行话又是象征着这个文化行业的社群成员们,透过这样的社会方言做为社群成员沟通与传递讯息的认同符号时。针对这份文化产业的术语行话,面临未来是否需要被记载与保存的命题,七位受访者在访谈中皆表示应该保存。只是在语言如何保存的事上,各自又有不同的意见。偶树琼、李来香和杨莲英建议应该要保存好的、正面的部份,不好的就尽量不要留。刘慧芬则表示,专业的术语必须要有系统的传承保留,至于生活用语以及戏谑玩笑话则视社会环境,能记载就记载,能保留就保留,倘若流失了,也是因应时代环境使然。

另外,针对“戏谚行话”将来是否有必要列入戏曲教育专业学程做为文化传承的想法,喻国雄认为:

如果可以的话,(梨园术语行话)这个课程是应该要放的,因为很多事情(当下的语径脉络)其实都是在发生的时候才提这个(术语行话),当下会很深刻,可是它势必有些东西会慢慢地不见。因为用的少,所以就不会使用它。如果有这样的课程结合一些故事性的东西让同学们知道,在这个行业里面是有这么多有趣的行话,这些行话所表现的意思和这个字所表现的意义是不同的,那个趣味性就出来了。

除了重视趣味性之外,戏曲本身的传艺制度向来重视“口传心授”的艺能传习,若以教授舞台走位队形变化的龙套课为例,访谈中张旭南则表示:

就拿龙套课来说吧,其实现在京剧科有些(教龙套课的)老师常用“口诀”在教(这门课),这种口诀也算是一种我们对于专业术语了解的延伸。开始时先让学生记住这些口诀,口诀记住了再开始走位,用口诀配上走位,他们(学生)就会永远记得。所以现在“口传心授”的教育方式,口诀已经是其中一种我们在使用的方法。虽然现在学校并没有开一堂课去研究这些(戏谚行话)语言的典故以及正确的认识。不过,这个提议是个(未来专业课程在排课时)可以思考的方向。

当这套趣味性、奇异性、哲理性的梨园戏谚行话,未来若要变成一门专业课程时,显然除了以口传心授的口诀方法融入实境教学外,授课老师如何将每个术语行话背后的故事与意义生动传达给学生,亦是未来戏曲教育学程可以列为文化传承的参考方向。至于问到这门课未来应该开设在京剧科系那一个年级阶段比较适合一事,张旭南和喻国雄皆认为,这样的专业学科开在中学阶段较合宜。不过,其他老师则认为,语言(戏谚行话)是一种日常生活自然而然的使用现象,是否需要开设课程一事可再议,但师生互动中如何透过日常生活的自然情境,进行术语行话的学习与传递,才是回归平常坐科训练时大家必须建立的共识。

(六)本章小结

归纳整合以上的研究发现,戏谚行话大致可分为“一般性生活语言”与“舞台专业技术语言”。至于戏谚行话被传散的原因与途径,除了透过改行进入影视娱乐圈的戏曲伶人,工作中与艺人的沟通对话后,再由艺人经由大众媒体传递至一般老百姓的日常生活。此外,伶票之间的互动与剧作者透过创作剧本的公演形式,亦是戏谚行话溢散传递的因素之一。另外,谈到误传与讹传的文化现象,访谈中发现除了口耳相传的口误、耳误与笔误之外,新闻主播与电视综艺节目艺人,透过大众媒体误传与讹传即是关键因素。至于戏谚行话从流传到失传的主要因素,主要是因为社会环境的变迁与教育结构的转变,造成这个行业的职业语言造成逐年递减失传的现象。面对当前特别是舞台专业技术用语的戏谚行话,正遭受濒危失传的历史考验,未来的京剧教育是否需要针对戏谚行话进行文化资产保存的问题,七位访谈者皆认为这份特定的职业语言已具有需要被记载的历史价值,以免往后造成文化失传与语言灭亡的历史遗憾。

语言学家David Crystal曾在《语言的秘密》中,提到关于“语言保养”的问题。所谓的语言保养,即是一种语言的管理与实践方式,尤以面对处理弱势濒危的语言更是需要进行语言保养。毕竟语言也会死亡,但语言的死亡,是因为语言在社会改变以后,被其他的或文化或语言取代。因此,语言死亡并不是因为它“变得太老”或“太复杂”,而是当使用语言的环境改变时,在整个语言发展的流变中,如何让一套语言继续被纪录与使用,才是让这套语言“继续活下去”的关键要素[35]。

当梨园戏谚行话这样少数罕见的社群职业方言,如何透过人际、公众、大众的覆诵传散,进而从一个本来不对外言传的秘密语,成为社会大众的生活用语;乃致后续当这套社会方言因着历史时空背景的转换,面临日渐消亡的危机当下,未来如何保存这份语言的文化资产,实为当代语言学者与传统戏曲从业人员必须共同面对的时代难题。

五、结论与讨论

梨园戏谚行话是一套极为贴近日常生活的少数职业社群社会方言,加上许多术语的背后又带有幽默的言说趣味性、修辞奇异性与劝世哲理性,以至于当它透过大众媒体的娱乐谈笑间传散至日常生活中时,很容易被一般常民接受吸收。

(一)戏谚行话的传散途径

人生如戏戏如人生,本研究发现关于戏谚行话的传递过程中,那些会被大量传递出去的多是一些具有戏剧哲理性(例如:若要人前显贵,必要背地受罪;台上三分钟,台下十年功;师父领进门,修行在个人等),以及生活趣味性的术语行话(例如:穿梆、砸锅、赶场、串场、救场、笑场、笨瓜等)。至于那些高度专业的术语行话(例如:大边儿、小边儿、上场门儿、下场门儿、九龙口、衣箱、包头、贴片子等),则仅于圈内伶人或票友流传。

回到语言溢散的传播途径来看,深度访谈中得知,戏谚行话多由艺人、新闻主播、其他公众人物,透过大众媒体的传送传递给日常生活的市民大众。若是藉由人际传播的传递方式,则是票友与非科班的京剧学习者传递给他们的亲友。此外,藉由编剧所编撰的剧本透过展演的公众传播型式,亦是戏谚行话被传散至日常生活中另一个的途径(见图2)。

回顾各行各业皆有其术语行话做为社群认同的人际特性,相较之下,京剧梨园的戏谚行话是少数得以被传散至日常生活的特殊职业语言。虽然如今它正面临逐日失传的困境,但是只要在存亡之际出现有心人愿意加以记载、维护与保存,它就有机会继续被存留、考证,甚至再流传。毕竟语言是文化的代码,语言的背后象征的是一种文化,特别是当语言做为一种社会现象时,在任何的社会实践中,任何人都离不开语言。倘若一种语言想在强烈的社会变化中继续生存下去,就必须适应社会变化和变革的考验,如果它不能适应环境所带来的变革,那么这种语言就不起作用,早晚必然蜕化或死亡。

(二)世代变迁造成戏谚行话的日渐失传

梨园戏谚行话若依照戏曲学者刘慧芬教授所区分“一般日常生活用语”与“舞台技术专业用语”的两大类来看,显然那些象征开放式的一般日常生活术语行话,实为少数社群秘密语中得以传散至社群之外的罕见案例。反倒是封闭式的舞台技术专业术用语的术语行话,而今正面临日渐濒危与失传的命运。

图2 戏谚行话的传播途径

语言学家海尔(Ken Hale)说:“失去一个语言是全世界人类的严重损失,而失去语言的多样性则失去了所有的东西”。因此,一种“健康的语言”必须持续地要有新的使用人,也就是不断地有下一代的人传承下去,否则它的命运就注定死亡[36]。

关于如何复苏语言的问题,语言学家戴维克里斯托的建议是:如果当社群意识到语言岌岌可危时,便可集结所有力量,采取各种措施使语言复苏,但方法正确才能成功。前提是该社群本身必须愿意拯救语言,其文化必须尊重弱势语言。此外,还需要资金来支持课程,教材与教师的费用;更需要语言学家来完成基本的“纪录”语言一事。因为语言一旦消失,就会缩减世界的多元。

到底拯救语言需要多少钱?当然,这不会是一笔小数目,因为拯救语言需要找语言学家作田野调查,培养一批训练有素的学者,提供该社群语言资源与相关教师,编篡文法、字辞典与教材,上述这些工作动辄都要为期数年。虽然拯救语言花钱、耗时、费力,但是做为一种文化的保存与传承绝对值得。

由于梨园戏谚行话多以口传心授的方式流传,以至于前人所留下相关专书文献研究极其有限。加上面对当前特别是专业舞台技术用语的术语行话,面临日渐失传的濒危危机,若是再没有相关语言学者或文化人士,愿意为这套社会方言提出复苏拯救工程,这将对戏曲文化的历史语艺资源,造成非常严重的损失,因此,如何提出一套有效挽救梨园戏谚行话的策略,实为当前刻不容缓的当务之急。

(三)研究限制与未来展望

语言的发展,一直是一场持续流动的过程,然而,当一个被勾勒成型的语艺视野,是否就代表整套覆诵传散的历程就此宣告终结?毕竟当“语艺与文化”二者始终处于并存共在的情境当下时,一旦文化的本质与样貌产生质变,势必促使原本建构起来的语艺视野,透过文化界限重新被框架定义与诠释,进而在认知的差异中逐渐找到情感与价值的认同。于是,当认同做为构成社会连带的基础后,自我的反身性(self-reflexive)与参照性亦将在其中形成一种互为主体性(intersubjectivity)的状态[37]。因为在当代的社会科学研究里,认同一直是个非常重要的议题,这样的议题总是出现在族群、阶级、性别、种族、性欲特质和次文化研究等许多分支中,然而,关于认同的形成与发展过程是流动的,许多概念也都是在经过协商之后才得到认可。但是随着时间与情境的流变,认同将根据主体如何被呈现或再现而不断地产生转换,于是在象征与符号使用的边界上,特别是在“局内人”和“局外人”的互动之间,当局内人开始认同自己有集体的归属时,类同和差异因此就开始持续的产生了交互的作用。由此可见,戏谚行话得以从少数封闭社群语言外溢传散,成为一般民众日常生活语言的社会现象,“认同与差异”在情境之中的种整流变,扮演着非常重要的关键因素。

在社会科学的研究场域中,一场研究历程的发现与结论,总是扣连着下一场研究问题意识的全新开始。与其说这是一篇探索梨园戏谚行话社会传散历程的初探性论文,不如更精确地说,这篇论文仅仅只为即将真正进行初探性的研究,找到一个可以下笔着力的起始点。

另外,研究戏谚行话的传散历程,除了探寻出发话者与受话者分别是“谁”之外,倘若在这场语言的覆诵传递之间若存在着中介者,显然这些“隐而未现”的“中介传散者”(剧作家、艺人、票友等)们是“谁”,实为此次研究尚未处理到的限制与未来夙夜匪懈的未竟之工。

未来本研究将进一步尝试找出“谁”才是那些“隐而未现”的戏谚行话中介传散者,透过他们了解当初为何学习梨园戏话的目的,以及后续在进行传散的过程中,寻见一条(甚至多条)更清晰的语径脉络(context),特别是“对内”看似形成语艺视野的戏谚行话,后续又如何经由“对外”的覆诵与传散,拆解打破原来的语框架,进而创造出另一亩更大片言语小区的同时;如何为此时正在走向濒危失传的舞台专业用语戏谚行话,找到文化保存与挽救语言的解药,实为此刻搁笔之际埋下伏笔的未完待续。

附录

表1 个案访谈者背景介绍

表2 京剧梨园行戏谚行话访谈大纲

泥模艺术——武松打虎