井下落盘区地压成因及残矿回采方法探讨

王 洋

(锡矿山闪星锑业有限责任公司, 湖南 冷水江市 417500)

锡矿山锑矿田由飞水岩、童家院、老矿山、物华4个矿床组成。锡矿山闪星锑业有限责任公司采选厂主要开采童家院矿床,该矿床主要采用人工壁柱房柱法开采。1980年代初期至1990年代中期,童家院矿床三中段129~185采场在回采过程中,由于矿壁结束回采,采用胶结材料充填采空区形成的人工壁柱没有充分接顶承压,绝大部矿房拉开后,导致整个区域多个采区顶板连续大面积暴露,以致出现区域顶板整体下沉,多个采场在近半年时间内出现顶板整体落盘。为了迅速控制区域地压活动急剧发展,对落盘的采场进行了尾矿充填处理,造成了大量高品位矿石无法出窿。目前,该区域地压活动已趋于平稳,研究该区域落盘区地压成因,寻求安全有效的残矿回采工艺和方法,对于合理综合利用矿产资源具有非常重大的意义。

1 地质概况

锡矿山锑矿属低温热液、以充填为主伴随交代的硫化锑矿床。矿区地质构造为一复式背斜,矿床产于背斜轴两端倾伏部位,赋存于厚层页岩之下的硅化灰岩中,呈似层状产出,从上至下有3个主要含矿层。矿体顶板有厚层页岩、黑色薄层页岩或页岩互层、破碎炭质页岩三大类,前两类页岩不稳固,破碎炭质页岩极不稳固。矿体底板为硅化灰岩或灰岩,稳固性好。矿体厚度1~30 m不等。一般倾角为10°~20°,局部达到35°~45°,稳固性较好,是一典型的缓倾斜矿床。

童家院矿床三中段129~185采矿体属Ⅱ号矿体,产于人字型分枝断裂下盘,沿走向长约250 m,沿倾向长40~120 m不等,倾角10°~20°。顶板为薄层页岩及断裂带页岩,不稳固;底板为硅化灰岩,局部有溶洞,稳固。该区域断裂主要是F3断裂,其走向NE30°~50°,与矿体走向基本一致,倾向NW,倾角35°~45°,属张扭性断裂。断裂带厚度一般为0.8~1.0 m,局部厚达2 m,断裂中夹有硅化角砾岩和页岩。其次是走向NE 60°~85°,倾向NW,倾角60°~80°的小断裂构造和较发育的NE向节理。

2 采矿方法

2.1 矿块构成要求

矿块垂直走向布置,每60~70 m划分为一个采(盘)区。矿块分为矿壁和矿房,分两步间隔式回采,先采矿壁,采后胶结充填采空区形成人工壁柱,取代原生矿壁,再采矿房,采后用块石或尾矿充填采空区,回采过程中视顶板稳固情况决定是否留护顶,矿块宽度为8~10 m,一次回采高度为8~10 m。

2.2 采准切割工程布置

采区运输平巷为环形式,沿走向布置在矿体下盘中,断面为2.6 m×2.8 m,巷道顶板距采场底板超过6 m。采准上山位于矿块中央,沿矿体下盘掘进,与上部回风与充填道贯通,作为人行、通风和拉底自由面之用,断面2 m×2 m。电耙硐室位于采准上山的下端,规格为2 m×2 m×3 m。由采区运输道的一侧掘漏斗连通切割巷道。

2.3 回采工艺

在一个采区内,按前进式先采矿壁,采空区采用胶结材料充填,待两壁充填体达到设计强度后,再采中间的矿房,采后用尾矿或块石进行非胶结充填。

回采工作以切巷和采准上山为自由面,用浅孔落矿方法进行回采。一次回采高度为2.5~3 m。凿岩采用YG-40型或YT—27型钻机,沿工作面全宽布置平行炮孔。爆破采用2号岩石乳化炸药,用非电导爆管半秒差延期雷管并联一次起爆。

矿石搬运采用2PDT-30型电耙绞车把矿石扒入漏斗,再用矿车从漏斗装运至矿仓提升至地面选矿场。

2.4 充填作业

胶结充填作业由采场顶部充填运道经采场上部回风巷向采场输送块石,用电耙绞车扒平,块石充填厚度达到2 m后,停止倒块石,开始浇灌胶结砂浆,在采场用电耙再次扒平块石与砂浆,直至充满采场。

非胶结充填作业是通过采场回风巷输送块石或分级尾矿,采用逐步后退接顶的方法进行充填工作。

3 地压显现特征及成因分析

3.1 地压显现特征

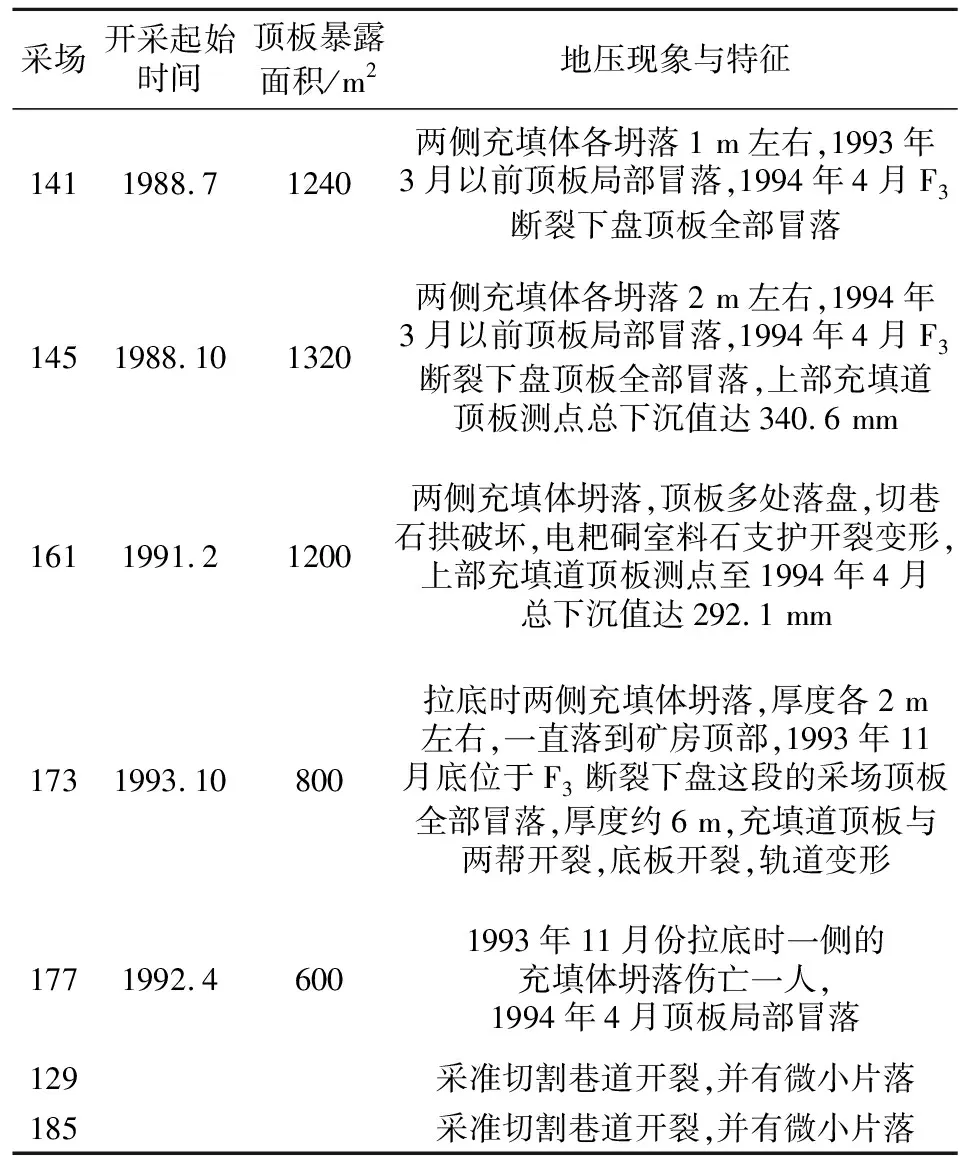

童家院矿床三中段129~185采区域沿走向长约250 m,采场按奇数编号,共29个采场。该区域1982年开始回采,至1994年4月,除129采与185采未回采外,其中的矿壁已全部回采并进行了胶结充填,矿房大部分回采并进行了块石与尾矿充填,剩下的矿房正在回采。该区域采用块石胶结充填工艺,由于采用电耙扒运,最上一层没有充分接顶承压,导致采场顶板连续大面积长期暴露,连续暴露面积达2.14万m2,造成整个区域顶板整体下沉,其充填道顶板岩移观测点总下沉量最大达340.6 mm,下沉速度最大为0.64 mm/d。173采采场拉底过程中,充填体一出露即坍落,两壁坍落厚度均约有2 m,且一直落到矿壁顶板。该采场拉底将近结束时,顶板出现整层大冒落,冒落厚度近6 m,造成采场无法回采,各作业采场地压现象和特征见表1。

3.2 地压成因分析

采空区岩体的整体失稳,既不是其中某个单元的破坏,也不是所有的单元同时进入破坏状态,而是岩体中一系列相邻单元的相继破坏,在整个区域内形成贯通破裂面,并沿此面发生滑移所造成的。岩体从局部破坏发展到整体破坏的整个变形过程中,首先是岩体介质屈服面不断发展,应力不断调整和重新分布的过程,其中伴随着裂缝的发生、发展,从而造成岩体的力学性质发生变化。

童家院矿床三中段129~185采区域出现剧烈地压活动,主要影响因素为采空区的大小和形态的影响、构造弱面的影响、顶板暴露时间的影响、空区处理的质量因素影响。

表1 各作业采场地压现象和特征

(1) 采空区的大小和形态影响。采空区的大小和形态对采空区的稳定性有直接影响。该区域回采设计时,一般60~70 m划分为一个采区,采用前进式开采,一个采区的采矿、出矿、充填作业全部结束后,再继续向前回采下一个采区,回采是安全可靠的。由于该区域矿体厚,回采周期长,造成多个采区同时作业,扩大了采空区的连续暴露面积,从1982年开始回采,至1994年4月,该区域顶板连续暴露面积达到了2.14万m2,采场顶板连续大面积长期暴露,是形成剧烈地压活动的重要因素。

(2) 构造弱面的影响。矿层围岩为硅化灰岩,一般质地坚硬,稳定性好,但是F3号断层和F219号断层附近,破碎严重,致使岩石不稳定,较容易产生冒落。另外,上覆于矿层的化石层,节理发育,在与硅化灰岩的接触处岩石受到风化时,很容易冒顶片帮。

(3) 顶板暴露时间的影响。采空区顶板在长期的载荷作用下,离层破坏向深处发展,出现地压活动的危险性就大。该区域有5个采场在1993年11份至1994年4月份这半年时间内,相继发生顶板落盘,实践表明,该区域从1982年开始大规模开采,到1994年出现顶板大规模冒落,顶板暴露时间长达12 a,达到了极限。

(4) 空区处理的质量因素。空区处理的好坏直接影响到空区的稳定性。如果矿壁普遍结束回采,矿房普遍拉开,若矿壁采后胶结充填形成的人工壁柱没有充分接顶或承压状态差,不能保证矿房回采过程中起到支撑顶板的作用,最终导致顶板的连续暴露,形成应力增高压,影响周围岩体的稳定。实践表明,173采在开采之前,129~173采间矿壁、矿房已采空,129采、173采做为原生矿柱支撑整个空区顶板的大部分岩体重量,岩体应力已集中在129、173采附近,173采拉底后,采场两侧充填体即出现大片坍落,顶板大面积冒落。很显然,173采由于地应力集中,岩体已遭受严重破坏,一经开采,即出现冒顶片帮。

4 残矿回采方法探讨

童家院矿床三中段129~185采区域因剧烈地压活动,致使141采、145采、161采、173采、177采等矿房采场在回采和出矿过程中出现顶板冒落,损失了大量矿量,目前该区域出现地压活动的时间距今将近20 a,地压活动已趋于稳定,探讨该区域的残留积矿回采是很有必要的。

对于因地压引起顶板冒落的采场残留积矿的回采方法,南矿曾尝试采用底盘漏斗自然崩落放矿法回收,因矿石块度不一,矿石不能按计划放出,试验没有取得成功,作者认为宜采用稳妥的预控顶尾矿似膏体充填采矿法。

4.1 采矿方法

在待回采残矿的采场下端重掘漏斗至采场顶板,布置切巷与相邻采场重掘的上山通路相连,自采场下端逆倾向掘进天井与原充填道相连,形成出矿、人行、通风、充填系统。先回采顶层,回采前,在其天井顶板上预安设长锚索,随回采工作面推进及时安设锚杆,然后,沿倾斜方向逐段挂网、喷浆护顶。当矿房顶层顶板加固工作完成后,再分层回采下部积矿,采后随即用尾矿似膏体充填空区。

4.2 顶板控制技术

4.2.1 顶板控制方案

该区域顶板落盘历经近20 a,顶板可能会出现离层松动,极不稳固,回采前,为做到万无一失,采用长锚索、短锚杆、金属网和喷浆联合护顶方案,本方案的实质是先在顶层先进天井预安设长锚索和短锚杆,长锚索的长度依据顶板的离层厚度确定,但不小于6 m,锚杆长度2 m,然后随着顶层回采工作面的推进,安设网度1 m×1 m的锚杆,每推进10 m再布设金属网喷浆。

4.2.2 锚索锚杆结构参数与支护参数

长锚索结构由钻孔、锚头、水泥砂浆、钢丝绳、注浆管、封孔木塞或水泥、排气管组成。钢绳采用经去锈除油处理的Ф31 mm或Ф22 mm的旧提升钢绳。锚头是一个由6~8根钢丝绳弯成的倒钩,倒钩长10~15 mm。排气管是一根内径5 mm,外径7~5 mm的聚氯乙烯塑料管、孔口采用封孔木塞或水泥砂浆堵塞,封孔塞为一留有排气管孔和注浆管孔的圆木塞。

锚杆采用水泥药卷锚杆,长2 m,网度1 m×1 m;长锚索长度为6.0 m,网度为2.0 m×1.5 m ;钢筋网网度为0.2 m×0.2 m。

4.3 空区处理

空区采用分级尾矿似膏体非胶结充填,分级尾矿质量浓度为74%~76%,用管道从采场上部充填道输送至空区。

4.4 回采安全监测与预报

为了及时掌握回采过程中采场压力的显现特征,为采场安全生产服务,在落盘区沿走向和倾向共布设3条观测线,采用经纬仪、水准仪、多通道声发射监测系统、位移计和测杆等进行观测。监测内容包括顶板沉降、顶底板收敛、岩体声发射频度、顶板岩层的离层和应变参数,及时为残矿回采安全作出准确预报。

参考文献:

[1]周爱民.有色矿山采矿技术新进展[J].采矿技术,2006,6(3).

[2]祝禄发.人工壁柱房柱法采场地压的发展及控制[J].金属矿山,1994(12):26-29.

[3]曾永志,潘 谨,祝禄发.块石胶结充填采矿法的研究与应用[J].采矿技术,2012,12(6):3-4.

[4]汪 洋,孟艳平,盛 佳,等.软弱破碎矿体开采的复合支护技术[J].采矿技术,2012,12(6):29-30.

[5]郑 能,刘金明,黄 敏,等.残矿回收合理回采顺序数值模拟研究[J].采矿技术,2012,12(5):11-12.

[6]梁耀东,潘加彬.基于诱导崩落理论的残矿回采技术及其应用[J].矿业研究与开发,2012,32(5):6-8.