我思 我想 我活

刘克成

我思 我想 我活

刘克成

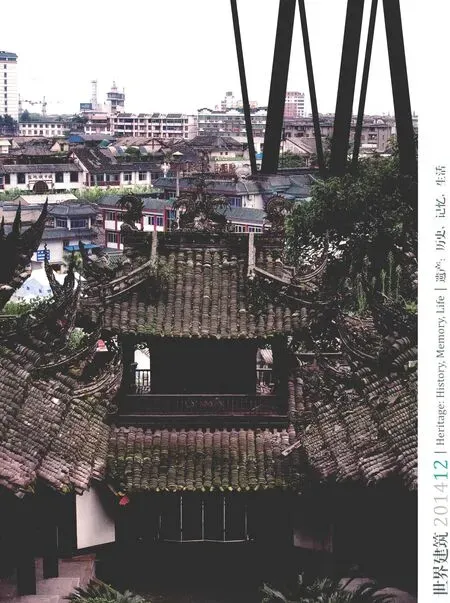

面对 “遗产:历史,记忆,生活”的题目,我思考良久。“遗产”是一个如此宏大的命题,而“历史”“记忆”“生活”更是包罗万象,让我不知从何处说起。站在清华思想论坛,面对在座中国最聪明的头脑,我想围绕“遗产”这个主题,从我的历史、我的记忆和我的生活谈起,向大家讲讲我思、我想、我活。

我思

我是1960年代生人,出生在 “三年自然灾害”末期。母亲生前一直说对不起我,因为生我时吃不饱饭,没有母乳,是蘸着玉米糊把我养大的。我开始有记忆的时候,已经是1969年了。那一年我上小学,上学的第一件事,老师要我们交代家庭出身,然后告诉我们,如果你是贫下中农的孩子,就忆苦思甜,如果你是剥削家庭的孩子,你就要让你父母交代当年是怎么剥削贫下中农的。那个夜晚,我第一次听已经被打成历史反革命和走资派的父亲,以一种不想说而又不能不说的语气,讲述家族的故事。我知道家已成一地碎片。

到了1979年,文化大革命终于结束,中国改革开放,报纸和广播告诉我们,经过10年动乱,国家百废待兴。我才知道,国家也成一地碎片。

1980年代,我终于有机会上了大学,开始学习建筑学。那是一个黄金时代,一切都那么美好,那么充满希望。我和那个时代的多数人一样,满怀信仰,国家的命运,民族的前途,以及自我的抱负,充斥着思想的每一个角落。然而众所周知的原因,一切戛然而止,信仰也成一地碎片。

1990年代,邓小平南巡以后,中国经济发展再次进入快车道,几乎所有建筑人都投身于快速城镇化的浪潮。1999年,北京召开国际建筑师大会,吴良镛先生宣读《北京宪章》,我才知道,原来经过20年热火朝天的建设,中国两三千年形成的城乡面貌,也成了一地碎片。

2000年以后,美国911事件发生,从阿富汗战争到伊拉克战争,再到利比亚,……我知道,世界也成了一地碎片。

从1969年到1979年,再到1989年、1999年、2009年,回顾我的生活,就是从一地碎片到另一地碎片。我们就生活在一个碎片化的世界。

其实,这种对世界的描述,并非我所独思。宇宙物理学家早已断言,宇宙自始至终就是一个不断爆炸、不断分裂的碎片化的过程。历史学家也告诉我们,人类不存在完整的历史、完整的记忆。所谓人类的历史不过是碎片拼图,这不仅表现在物质方面,也表现在精神以及文化各个领域。

面对碎片化的世界,遗产既是生命漂流的坐标,也是文化存在的证明。因为遗产我们存在。

我想

年轻的时候,我对遗产没有什么兴趣,很不喜欢西安,觉得西安人黄土都埋到脖子根,就差一口气了。那时候,学生都想去深圳,觉得那个地方才是能活出鲜活的城市。

但是一件事和一个人改变了我。

1990年,在西安鼓楼后面最著名的北院门,我被一位老建筑师叫去做一个传统风格建筑设计。在那个年月,闲的心里都要长草,只要有事做,就觉得很好。如同以往,我带着速写本收集资料,现场描绘一个老店铺的细节。一位身穿黑袄,捧着一碗羊肉泡的老汉,边吃边看着我速写,不时指点我画错的地方。开始我还没当回事,后面就被震住了。我说你是什么人呀,看上去就一个农村老头嘛,怎么这么有学问。他把那碗羊肉泡馍吃完,擦擦嘴,看了我一眼说:“看你后生这个样,还是想要学点东西,跟我来吧”。我跟他七拐八拐,拐到北院门后面的一个四合院里,进了三进院子,打开一间房,好大一个书屋,里面不止是现代书,还有很多线装书。他三三两两地给我拣了一摞出来,指点我这个地方应该什么样,那个地方应该什么样,我被惊呆了。通过这件事,我意识到这个城市还有很多我从未发现的东西。就像在河滩上捡石头,站着看都一样,俯下身去,才发现每块石头的精彩。从那天起,我改变了自己对西安的姿态。

改变我研究方向的人是张锦秋院士。张先生从清华毕业到西安,现在已经40余年了。我听韩骥先生说在张先生去西安的时候,梁思成先生对她有个交代,西安是唐王朝的首都,中国文化积淀最深厚的地方,但非常遗憾我们对唐代的城市与建筑知之甚少,希望张先生选择唐代建筑进行研究,能够继承和发扬中国建筑的传统。张先生几十年如一日,一直在坚持做这一件事,从阿倍仲麻吕纪念碑、空海纪念庭院、大雁塔三唐工程、陕西省历史博物馆、西安博物院、西安钟鼓楼广场,到近年完成的大唐芙蓉园、大唐西市、大明宫丹凤门遗址博物馆,张先生通过所设计的一系列地标性的城市重要工程项目,为西安的城市建设划定了一个方向,成为西安神一样的人物。年轻时,张先生给我很大的压力,在西安设计任何一个项目,都会有人问,张先生同意吗?符合西安城市文脉吗?开始我是烦透了,我觉得张先生像座山,压得我喘不过气来。我羡慕工作在东部沿海城市的同行,没有束缚,想怎么做就怎么做。但是随着时间的流逝,我开始适应这样一种提问,开始自觉思考城市的历史问题,并开始慢慢享受这样的一种挑战了。在自觉不自觉中,自己被张先生引导,走上了研究、保护和探索城市文脉的道路。

张先生以她的方式,不仅探索出西安城市发展的必由之路,也影响这个城市的其他建筑师,从不同角度,进行共同探索。所以今天来看,西安比较中国多数城市,是一个有“identity”的城市,或者说是一个有“立场”的城市。这个立场是一位建筑师所赋予并守候的。

我想,在年轻的时候,我们没有立场或者经常转换立场并不奇怪。立场是一个成熟的人或一个成熟的城市面对世界的姿态。

我活

改革开放30年,中国就像在时间隧道里奔腾的河流,无数人裹挟其中,高密度拥挤,高速度涌动,既蕴含着巨大能量,又暗藏着莫测风险。正如邓小平先生所言,整个国家在“摸着石头过河”。

在这样一个洪流中,你既不能改变河流的方向,也不能控制河流的速度。不论是随波逐流,还是中流砥柱,生命自保也许是首要选项。

50岁以后,我已不相信时代总是进步的迷信,历史阅读以及生活体验已让我知道,明天不一定比今天更美好。我也不相信为了明天可以牺牲今天的谎言,生命的每一个瞬间应该同等重要。我也不能认同人类将要走向大同的宿命,生活的迷人就在于它的千姿百态,丰富性及多样性才是值得我们追求的目标。

然而,在一个汹涌奔腾的河流中,一个个体生命的智慧选择是什么呢?首先,你要保护好你的生命。其次,保护好你目前拥有的东西,也即先人留给你的遗产。第三,拿起你能够使用的工具,不管是一支笔、一个录音机、一个照相机还是一个iPad,努力记录你身边发生的故事,这也是文化遗产保护。你所记录的也许就是这个时代留给未来的遗产。当然,如果你还有精力,你也许还可以创造一些过去没有的东西。但是你千万别把创造太当回事,回顾历史,人类真正有价值的创造并不太多,多数仅仅是将已有的东西,拿回来炒冷饭。

其实,无论这个时代是一个好时代,还是一个坏时代,我们都没有选择。我们所能做的仅仅是在时代的激流中,不要荒废自己的生命。文化遗产保护也许就是在高速度和高密度环境下,唯一可以被确定正确,并且易于实践的事情。这就是我劝我的学生从事文化遗产保护的理由。

当然,在一个已经碎片化还将更加碎片化的世界,遗产也必然是碎片化的。面对遗产,当我们纠结于遗产的“真实性”,当我们讨论保护的“完整性”,遗产真实性与完整性的真意究竟是什么?我没有答案。(本文依据作者于2014年9月26日清华建筑思想论坛所做的发言整理)

I Think, I Imagine, I Live

/LIU Kecheng

西安建筑科技大学建筑学院

2014-11-15