南山文体中心:一步公民建筑

张震洲,艾侠

南山文体中心:一步公民建筑

张震洲,艾侠

本文回顾了深圳市南山文体中心的设计概念和实施历程。这座带有强烈公民精神的集群设施,凝聚着政府的远见、市民的期望,以及建筑师关于场所和空间的巧妙策略。它对街道尺度的尊重和延续、对市民生活的开放性、独特的可变容积的剧场以及相应的工程技术应用,共同为公民建筑迈出了探索的一步。

文化建筑,国际竞赛,公民精神,场所体验

1 七年回溯

一座文化建筑历经长达7年的设计和建设,在效率至上的“深圳速度”面前,不得不说是一个缓进的个案。早在2007年,深圳南山文体中心通过具有前瞻性的国际设计竞赛,吸引了包括矶崎新、GMP等一线建筑事务所为这座起点颇高的“区级”文化设施提交设计方案。在这场轰动一时的设计竞标中,CCDI的提案凭借对城市尺度和市民生活独特而细致的解读,力拔头筹,被确定为实施方案,成为中国本土建筑师在文化建筑的国际角逐之中崭露头角的案例。[1]

随后的故事此起彼伏,CCDI的建筑师和工程师团队开始了漫长而艰苦的调整和深化过程,项目的建设启动也出于里里外外不可预计的原因而一拖再拖。政府对建造经费的各项控制与对高品质建筑效果的坚持,给设计工作带来不小的挑战。从轰轰烈烈的国际竞赛,到几经周折的建造实施,如果为这个过程找到最恰当的时代变迁的语境,那就是顺应着文化中心从高雅圣坛走向草根大众的积极验证。

这种积极性可以聚焦为一种面向公众生活的建筑信念——从最初的竞赛方案开始,这座建筑就与大多数中国城市中位于巨大轴线一侧、难以接近的文化设施划清了界限。它的诞生可以追溯到当地社会公众人群的文化需求状况:南山区是深圳经济特区在1990年最早建制的3个区之一。历经20多年的发展,在这片以科技产业为核心竞争力的热土,诞生了腾讯之类代表互联网奇迹的企业,而随着工作和居住人口数量和素质的双重提高,高质量的公共场所显得相对缺失。这个区域迫切地呼唤一座国际级的文化设施,来改善下一轮城市化发展所必须面临的文化消费。2006年,政府决定在1993年的南山文化馆旧址上重新规划剧场、体育馆与游泳馆三大功能于一体的新建筑,并与临南头街南侧的博物馆和图书馆共同形成文体中心核心区广场。从气质上说,政府和市民对新建筑的期待是轻松、生动、易于接近的,而不是我们习以为常的、紧绷着的端庄和高雅。

经过7年的努力,这座南山老城区中体量最大、目前定位最高端的文化设施,终于实现了难得的“亲民”目标。在2014年9月28日,南山文体中心以“邀请市民看演出”的低价位公开演出方式正式开放:未来一年中,这里举办文艺和体育活动将超过150场。在市民如潮般的热烈回应中,对建筑本身和场所体验的正面肯定,也占据了非常重要的份量。

2 场所策略

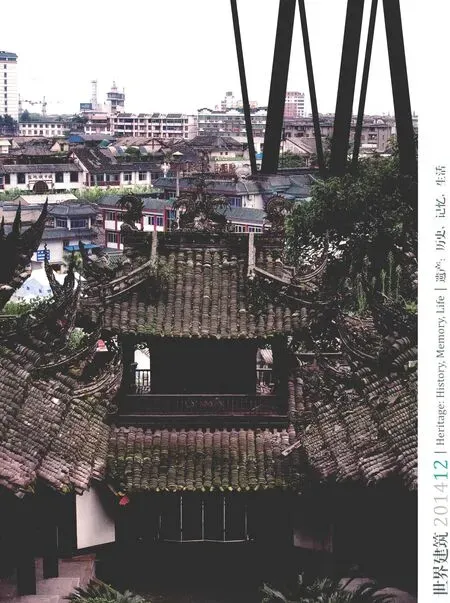

南山文体中心最重要的设计出发点在于对城市尺度的研究。对于快速更新的深圳城市面貌而言,有关街道生活的记忆显得尤其珍贵。如何在新建的较大尺度的文化设施中尽可能延续原有建筑与街道已形成的使用空间及模式。为此,建筑师将南山文体中心的三大功能区独立布置,留出巷道连接外部城市道路,便于周边居民能更方便地来到广场区,

同时将体育馆的西北侧架空,让出建筑临近街角的活动场地。游泳馆和体育馆之间,通过开放的二层平台连接,将乒乓球、健身、壁球、训练馆等区域,沿平台开放,延长建筑与居民日常活动的接触界面。最终,在这些策略之上,建筑师将3个场馆统一在一片大屋檐之下:屋顶结构由正交的华伦式(warren)桁架构成,每榀桁架间距8m,桁架高度为3m,覆盖了东西向185m、南北向180m的屋盖区域,并沿场地北侧及西侧布置,以降低西晒对广场干扰,延长了市民在广场活动的时间。

一气呵成的建筑形态体现着深圳城市的开拓精神,而建筑与城市支路临界面的“掏空”策略,也暗示着对外开放、容纳街头巷尾的周遭居民活动的公民信念。在景观的营造上,人行道与广场四周的点状种植绿化,即界定出广场的范围又不削弱人流与广场之间的互动;广场的石材铺装下埋置的穿孔透水盲管,使雨水迅速渗入地下,补充地下水源、减少积水、缓解着公共场所的热岛效应。从场所到景观,南山文体中心呈现出高度一致的设计策略。

3 剧场设计

剧场是这组建筑最重要的文化空间。南山文体中心的剧院由大剧场和小剧场构成,大剧场在舞台、音响等方面均采用了国际顶尖的声学技术,能够符合世界级演出的场所要求;小剧场将以儿童剧及小型话剧为主要演出内容,兼顾市民公众的各类小型文化活动需要。

这座大剧场最大的设计特点在于通过升降设施调节空间容积。在1338座的大空间内,CCDI与ZDA联合设计了6个模块组合成的升降吊顶,能够实现1.3秒~1.9秒的混响时间切换,为话剧、交响乐和歌剧在一个厅堂内的演出模式切换提供了可能。同时,乐池升降台分前后两块,其中一块采用单层台面,另一块则是国内唯一的“C”型双层升降台面,它们彼此可以组合形成5种不同的模式。此外,大剧场在观众厅中间位置设有调音升降台,使调音师能获得最真实的现场感,更准确地调整出最佳音响效果。

从结构工程上看,两座剧场均采用剪力墙结构,外围钢管混凝土柱通过双向正交桁架与结构主体相连;剧场观众席、舞台采用单向桁架,桁架高度3m,便于舞台机械、活动天花安装及设备检修。设计的最大难点在于解决大跨桁架与剪力墙平面外连接节点的分析及处理、弧形曲面剪力墙有限元分析,以及观众席底部大空间转换楼面梁板分析。这些技术环节经历了一个反复调整、不断深化的过程。

从建成的剧场效果来看,既满足了预想的空间效果和声学目标,也对建设成本进行了合理的控制,端庄、温馨、饱满的内景效果,与活跃的室外空间

形成戏剧化的过渡。剧场的前厅被设计成与城市广场相互观望的通透空间,可以保障大规模人群集散的功能需求,蜿蜒的公共楼梯与彩色的内墙进一步活跃了剧场到访者的空间情绪。当夜色降临,剧场的前厅就像跳跃的音符,召唤着城市生活的丰富多彩。

4 幕墙设计

基于内外空间的策略,建筑师为3座场馆定制了一套独特的双层幕墙表皮:内层的幕墙玻璃采用XIR夹胶和双银Low-e中空,具备通透性好、反射率低的技术特征;为了使玻璃尽可能通透,用实心钢板作为支撑构件,不锈钢拉索吊玻璃自重,大块玻璃板采用两边支撑方式,弱化了支撑结构体系,营造出一个简洁明亮的空间。而外层表皮采用新颖的X型外装饰铝板造型:基本构件尺寸为150mm×50mm,与内层幕墙间距90mm,钢吊架通过圆形连接元件与X形管状钢网形成建构关系,营造出羽幕浮动、光影斑驳的立面效果。

为了适应深圳多雨炎热的气候,外层幕墙的金属钢构全部进行表面涂漆处理,作为连接构件的金属盒子也采用耐风雨的石墨灰板材。连接处被设计为可以支持微小的形变,以构成起伏连续的建筑曲面。幕墙内层富有张力的红色通过金属外饰板传递着深圳年轻朝气的城市活力。

5 建筑体验

深圳市南山区文体中设计实践,是一次以“人”为主体的尝试。清晨、午后、傍晚,附近居民轻松、自在地停留、活动使得这一处广场,这一座建筑开始具有不凡的意义。广场因为人群的聚合而不再乏味,中央广场的水景雕塑为儿童提供了与水互动的嬉戏场地。三大场馆的缝隙之间,又窄又高的通道,具备冷巷的功能,炎热夏季,微风徐来,也带来了从周边社区进入广场的人流:在同一屋檐下,共享同一片蓝天。多功能的设置使人们可以全天候地使用这些场馆:普通市民不仅可亲身参与丰富文艺活动,更可在家门口观看高水平的体育赛事和剧场演出。

在这样的场景中,7年的设计历程得到了最佳的诠释,回应着当年设计任务书最重要、最明确的要求:“南山文体中心不是为大型国际节事而建,它是为市民日常生活提供更好的文化体育设施和活动场所。”而依然值得我们时常反思的是,中国的文化建筑如何更好地具备与民同乐的低姿态,而不仅仅是端庄在上的城市地标。建筑的开放性、场所的公共性、运营的亲民性,都需要在岁月和时代的更迭中不断地得到改善和验证,不论未来的文化设施与公共建筑如何演变,南山文体中心至少走出了关于“公民精神”的坚实的一步。

项目信息/Credits and Date:

建筑设计/Architecture Design:悉地国际CCDI Group、ZDA(剧场室内设计)

设计/竣工时间/Design /Completion:2007-2014

用地面积/Site Area:39600m2

总建筑面积/Gross Floor Area:78800m2

最大建筑高度/Building Height:34.8 m

剧场座位数/Theater Seats:大剧场1338座,小剧场363座体育看台座位数/Sports Seats:体育馆2145座,游泳馆252座

主创建筑师/Principal Architects:张震洲,朱翌友

项目建筑师/Project Architects:丁维,曾韬

项目团队/Project Team:陈林赏,吴平波,赵焜,田饶,董敬玲,田靖慧

结构工程师/Structural Engineers:李建伟,陈亮,戴菲机电工程师/MEP Engineers:张维林,蔡秋炎,韩巍

摄影/Photos:张超

[1] 深圳市南山文体中心国际设计竞赛专辑,世界建筑导报,2007(06) .

[2] 艾侠. 融入商业综合体的文化座标,时代建筑,2013(06) .

[3] 走向公民建筑. 广西师范大学出版社,2012.

Nanshan Culture & Sport Center: A Step Towards Citizen Architecture

ZHANG Zhenzhou, AI Xia

This article retrospects a seven-year process of Nanshan Culture & Sports Center from the design competition to final realization. This multi-function complex focuses a kind of citizen spirit through the respect to street scale and open space. Nanshan Culture & Sports Center, including its flex-volume theater and the technical solution on both structural and MEP engineering, are considered together as a special step towards Citizen-Architecture.

culture architecture, international competition, citizen spirit, space experience

悉地国际设计集团

2014-11-15