汉语告知研究综述

姜向荣

(北京华文学院,北京 102206)

告知是人类重要的言语行为之一,许多学者的研究涉及到了告知,为汉语告知的研究积累了不少有益的经验。然而,相对于“请求”、“拒绝”等言语行为而言,汉语告知的研究相对薄弱。通过对与告知相关的研究文献进行检索,笔者发现,关于告知行为的研究还处在附属阶段,多散见于对二价或三价动词的研究、对动词的语义属性的研究之中。

下面,笔者将从句法、语义、语用、言语行为①四个方面,综述关于汉语“告知”的具体研究状况,以便于对汉语中的告知性话语作更深入、更细致的分析研究,以求深化对汉语告知范畴的认识。

一、句法角度的研究

陈昌来(2002)指出,告知动词②及其配价成分投射在句法结构中主要形成“Np1+Vp+Np 2+Np 3”和“Np 1+P+Np 2+Vp+Np 3”两种句法格式[1]。

徐峰(2005)指出,“告知”类信息传递动词,在句法上,表示动作发出者的主体位于句首,动作的与体成分位于动词之后、客体成分之前;而当动词前面出现两个体词性成分时,动作发出者处于句首,动作的与体成分用介词引导位于动词之前,动作的对象客体成分位于动词之后[2]。

以上学者比较详尽地对“告知”动词作了句法分析。但可惜的是,这些学者的研究仅局限于能传达“告知”意思的动词,而没有对动词的“告知”功能作进一步分析和讨论,更没有言及汉语告知行为中其他表示告知功能的手段。

二、语义角度的研究

李临定(1986)谈到“告诉”、“嘱咐”、“吩咐”、“报告”、“汇报”、“通知”这一类型的谓语动词含有共同的“叙说”义,指出远名受,表示“叙说”的内容,近名受表示“叙说”的对象,远名受可以是直接引语,常是主谓短语或动词短语,可以用“什么”提问[3]。

陈昌来(2002)在讨论“告知/探问”类三价动作动词时,明确指出,表示“言说”意义的“告诉”行为动作有方向。汉语中“告知、告诉、告、报告、表白、表达、表明、表示、陈述、吩咐、汇报”等多达74个告知动词,具有“说话者告诉另一方,使对方知道、了解、获得某种信息、消息、情况等”的含义,承担着“告知”行为动作。这一行为动作作为一个事件,可以描述为:

A.存在两个实体:告知者和接受者双方;

B.存在一种事物:信息、消息、情况等;

C.存在一种告知关系:告知者主动把信息等告诉给接受者;

D.存在一个过程:信息等从告知者复指转移到接受者。

他指出,施事、与事、受事都是告知动词所直接蕴含的语义成分,因而,从价类上看,告知动词是三价动词;从价质上看,告知动词支配施事、与事、受事三个必有的语义成分[1]。

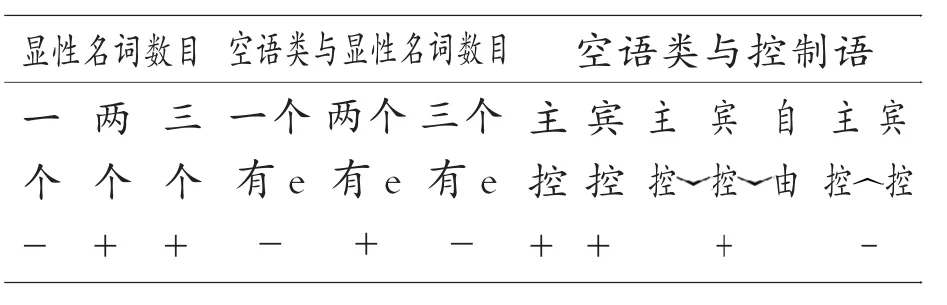

与李临定(1986)将“告诉”归入兼语动词里不同,邢欣(2004)认为,“告诉”类动词是否受控于显性名词,从语义和句法上难以判断,“告诉”在动词所带空语类与控制语关系的连续统上处于中间位置。“告诉”类动词可以带三个显性名词,例如:

可我也奉告你,你已经不是一只完整无缺的古瓷瓶了……

上例中的“奉告”,带有全句主语“我”、宾语“你”和小句主语“你”三个显性名词。并且“奉告”后的名词“你”,是一个宾语,另一个宾语则是由小句“你已经不是一只完整无缺的古瓷瓶了”构成。“告诉”类动词的区别特征如表1所示[4]:

表1 “告诉”类动词的区别特征

钟守满(2004)指出,英汉“tell(告诉)”类言语行为动词是三价动词,具有相似的信息传递描述框架。从认知角度看,都是主体外向地传递信息,都包含了两个实体,主体为实体1,客体为实体2,实体1和实体2都有可能隐含在句义中。他根据其信息传递认知特点,推导出了“告诉”类动词的信息传递语义认知框架为:<实体1and2,事物,告知关系,过程>[5]。

杜姗姗(2004)根据框架语义学,对tell(告知)及其属内的一些动词进行了语义分析。她指出,在tell(告知)活动中涉及到speaker(说话者)、addressee(听话人)、topic(主题)。而tell(告知)活动所传递的信息性质,可分为三种:Message-as-phonological form(信息为语音内容)、message-as-description(描写型信息)、message-as-content(内容型信息)[6]。

钟守满(2005)指出,由言语行为动词所构成的句子涉及复杂的告知关系。例如:

(a)我告诉你们一件事。

(b)小王向他打听了一点情况。

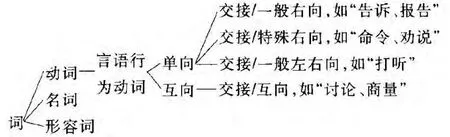

在例(a)和例(b)中,言语行为动词激活了“告知”与“被告知”的语义情景,“告诉”体现了实体1(我)->实体2(你们)的告知关系,而“打听”体现了可能存在的实体2(他)->实体1(小王)的告知关系。例(a)中,动词“告诉”激活了“告知”与“被告知”的语义情景,“告诉”在其构成的语义结构中会发生位移或所属关系等方面的变化,言语行为动词“告诉”有方向,是单向的。如果立足于施事来看,“一件事”作为消息从“我”这里复制、转移到“你”那里,因而“告诉”具有“交接/外向”的含义;如果立足于受事,正好与立足于施事的信息内容传递方向相反,“告诉”具有“交接/内向”的含义;又根据不同的告知关系,在单向和互向的基础上,进一步把“告诉”划在“交接/一般右向”类中[7],如图1所示。

图1 词的告知关系

徐峰(2005)认为,“告知”类动词要求三个强制性的语义成分(施事、与事、客事)作论元,因告知类动词表示的是言语交际中的给予行为,所以有些动词后可以加“给”;施事成分、与事成分具有[+有意识][+可控][+自主]的特征,客事成分具有[+抽象]的特征[2]。

钟守满(2008)在对英汉言语行为动词做专项语义认知结构对比研究时,涉及到了“告诉”类动词。他指出,汉语中的“告诉”类动词能带双宾结构,不能带宾补结构;“告诉(tell1)”这一言语行为,是说者向听者传递信息的单向过程,说者对听者接受信息无强制性要求;“告诉”类动词的义征表达式为:

[+行为][+言语性][+说者][+信息][+事件][+传递][+单向][﹣强制][+听者][+﹣接受][8]。

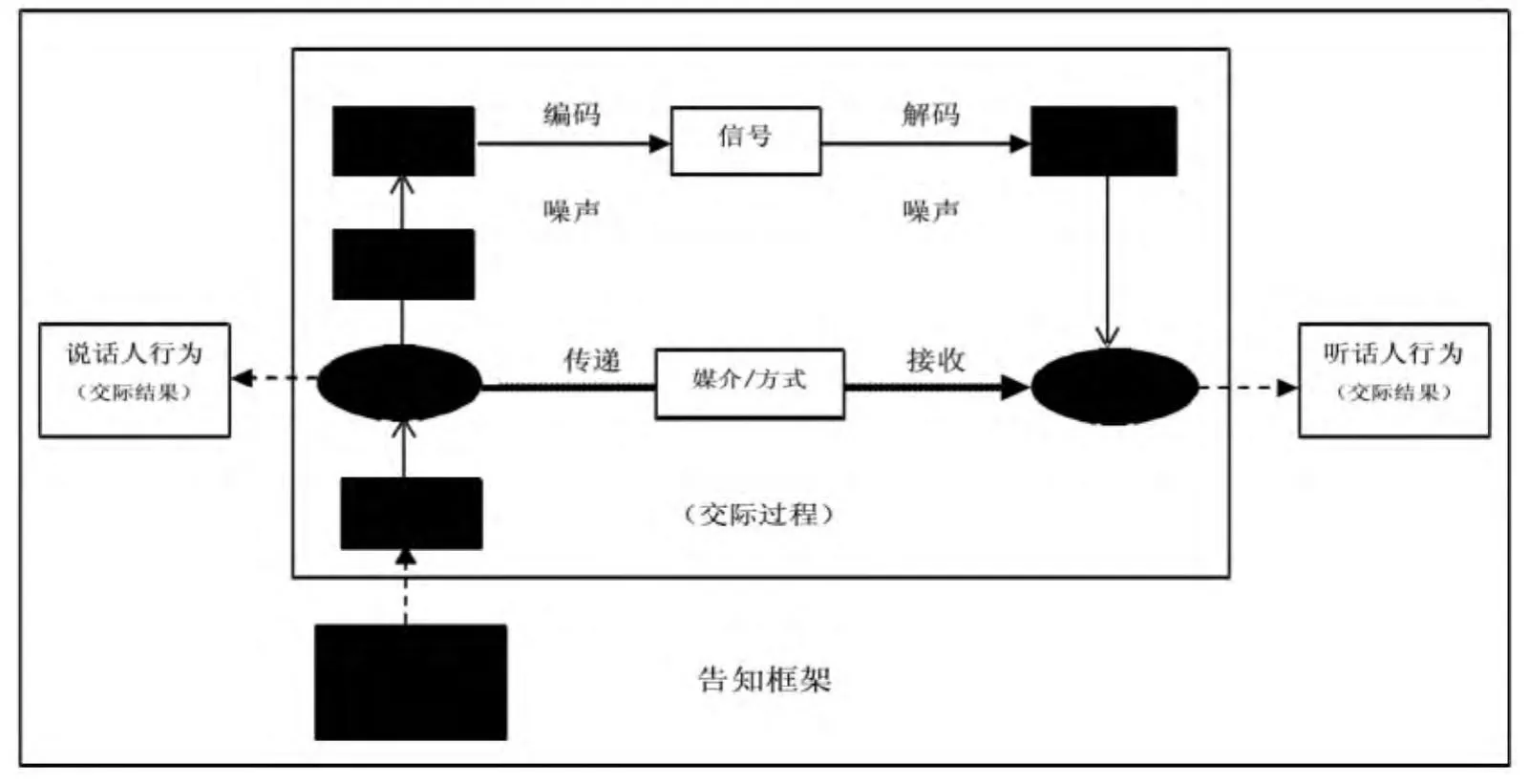

王展(2008)指出,“告诉”等词语属于单向信息传递框架之下的强传信框架,他从以下几方面界定了告知框架[9]:

框架定义(Definition):说话人通过语言、文字等方式进行信息传递,说话人把自己已知的信息传递给听话人。

框架元素(FEs):说话人、听话人、信息、话题、交际媒介/方式、交际动机、交际时间、交际地点、交际预设、交际结果。

核心元素(Core FEs):说话人、信息、听话人、交际预设、交际动机。

词元(Lexical Unit):告诉、通知、通告、告知、通报、报告、提示、提醒、暗示等。

框架模型(Schema)如图 2:

以上学者在自己的研究范围内,从不同的角度出发——从语义释义角度(黎锦熙,1924;李临定,1986)、从语义配价角度(陈昌来,2002;徐峰,2005)、从英汉对比角度(钟守满,2004、2005)、从义征提取角度(邢欣,2004;钟守满,2008)、从框架认知角度(杜姗姗,2004;王展,2008)——对“告知”类动词作了句法语义分析。综合来看,以上学者对“告知”做了细致、深入的语义研究,但遗憾的是,这些研究只限于动词形式,而对于包含有告知类动词的短语形式(如“我声明”、“告诉你”、“报告首长”等)、句子形式(如“说一个通知啊”、“我发表下我的看法”、“宣布一条规定”等),却几乎没有涉及。而这些包含有告知类动词的话语形式对于考察告知范畴而言,却是不可忽略的。

图2 词的告知框架模型

三、语用角度的研究

徐峰(2005)认为,“告知”类信息动词的三个动元(施事、与事和客事)在一定语境下可以语用缺位,而受事成分最容易发生移位变形,与事成分次之,施事成分一般不发生位移。告知类动词表示的是言语交际中的给予行为[2]。

吴剑锋(2006)从语用角度给现代汉语的句子作分类时指出,如果某陈述句含有言说动词“告诉”,那么这一“句中语用力量指示成分”,便可直接标明句子的功能是陈述[10](即“告知”)。

王展(2008)指出,在告知框架中,说话人、听话人、信息三者都是被凸显的,地位同等重要[9]。

钟守满(2008)在对“告诉”类动词做义征提取、建构“告诉”类动词的义征表达式时,对语用信息做了考虑,如[+﹣上级]和[+﹣强制性]等说明了说话人的身份和地位等等[8]。

在语用方面对“告知”的研究,徐峰(2005)是为了将“告知”类和“支使”类信息动词从三个平面角度进行比较;吴剑锋(2006)是为了给现代汉语的句子进行分类;王展(2008)是为了建构汉语交际框架来考察言说类动词,他们的主要目的均不是考察“告知”在语用上的特点,因而这些对于“告知”的语用研究相当概括。钟守满(2008)涉及“告知”的内容,主要侧重于英文的研究,涉及到汉语的地方基本是英语的对译,而且提到的汉语“告知”类动词也都是举例性的。

笔者认为,上述对于“告知”所做的语用研究是不足的。研究“告知”,必须充分考虑告知言语行为中的说话人、听话人、信息等因素。而且,说话人、听话人、信息在告知言语行为中,并非如王展(2008)所认为的“地位同等重要”。

相比较而言,从言语行为角度对告知所做的研究,更为充分地考虑到了相关的语用信息。

四、言语行为角度的研究

从言语行为角度对汉语中与告知相关的语言现象进行研究的学者,还不是很多。

邵敬敏(1996)认为,“汇报、介绍、报告”等动词是言说动词[11]。

范晓(1998)提到“宣布、介绍、表白、报告、通知”等词一般表示行为[12]。

钟守满(2008)把“告知”类动词作为言语行为动词的一类,从英汉语言对比的角度做了细致的考察。他对照Wierzbicka(1987)调查的250个英语言语行为动词,对《汉语动词用法词典》中的言语行为动词进行了穷尽式的收集,从语义范畴的角度,根据客体信息转移的方向对言语行为动词进行了分类,明确指出“告知范畴”属于一般右向类,并在附录中把“告知范畴”细分成5个小类:

A.通行类:告诉 介绍 叙述 通知 传达

B.上下类:反映 报告 汇报(指导、指点)

C.社会类:发表 声明 宣布 散布 揭发(揭露)透露 泄露

D.过错类:承认 道歉 检讨 坦白

E.凸现类:提醒 强调 补充 重复[8]

从上述“告知范畴”的分类可以看出,钟守满(2008)所关心和讨论的是言语行为动词,而不是言语行为。以26个告知动词为告知范畴,则是把表告知的语词等同于了告知行为。

实际上,关于“告知”,这几位学者仅仅是提到了,表示“告知”的动词其性质为言语行为动词而已,并没有对告知言语行为中除动词以外的其他手段,做具体的讨论与分析。

刘大为(1991)指出,言说方式(如“说”、“告诉”、“讲解”、“讲述”、“宣称”等)进入语言表述就是言说动词,以言说动词为谓语动词的句子是言说动词句。例如:

“我现在宣布大会开始!”

上例中的“宣布”指称着一个宣布的言语行为,而这一行为就是包括说出“宣布”一词在内的言语行为自身。言说动词句可分为被述句(如例(1a)、实示句(如例(1b)、例(2a))和自述句(如例(2b))三类,他指出,任何一个被述句都可以用语义自指的方式补出它的主句部分,如例(a)变成例(b)[13]。

(1)a.老赵说不行。

b.我告诉你老赵说不行。

(2)a.“我宣布大会开始!”

b.“大会开始!”

刘大为(1991)进一步指出,一个言说动词句有无交际功能可用以下方法鉴定:整个语句所完成的行为,其完成方式与句中言说动词所标示的行为方式是否一致。对自述句例(2a)和实示句例(2b)来说,所完成的都是“宣布”的言语行为,而句中言说动词形及零形言说动词所标示的也是“宣布”,说明它们都是具有独立交际功能的句子。实示句和自述句因而有语用、语义上完全等值的变换关系。而被述句都是非功能句,例如:

(3)“他宣布大会开始。”

(4)“我已经宣布大会开始。”

例(3)、例(4)中言说动词所标示的是“宣布”,但它们事实上所完成的行为显然都不是“宣布”。该文指出,被述句所实现的究竟是什么功能只有在说出它的行为中才能确定[13]。

徐默凡(2008)谈到了“通知”可以在句中明示,在语义上起到自指的作用,即不仅给行事行为命名,而且通过自己说自己而实施了这一行事行为,是自指性言说动词。在谈言说动词的虚化时,他指出“我告诉你”语义在使用中已有所虚化,有变成语用标记成分的趋势,甚至“告诉”可以省音为“告”,整个结构念轻声。例如:

“我告你老蒋,”我手点着老蒋,“你要松蔫坏,跟我玩轮子,我叫你后悔生出来。”(王朔《橡皮人》)

此外,徐默凡(2008)认识到,与言说动词“说”有关的一些结构也发生了相似的变化,如“我说”、“坦白地说”、“我跟你说”都有不同程度的虚化,它们所实现的语力以及与行事意图的关系,值得研究[14]。

刘大为(1991)、徐默凡(2008)从言语行为角度涉及“告知”的研究,对我们启发很大,但也存在着美中不足之处:刘大为(1991)的研究清楚地表明了,一个句子中无论是否出现某种言语行为的语词形式,都有可能表示该言语行为,“至多原先得到明确表达的‘宣布’‘警告’、‘解释’等行为方式现在成了要听者去揣摸的言外意图”[13]。对于告知言语行为,这其实就是显性告知、隐性告知的区别[15]。可惜的是,刘大为(1991)没有明确提出这一点。

徐默凡(2008)在考察言说动词的隐现规律时,观察到了“我告诉你”、“我说”等结构的虚化现象。他清楚地指明了,与言说动词“说”有关的、虚化程度不等的结构,它们所实现的语力以及与行事意图的关系,值得研究。但遗憾的是,徐默凡(2008)没有对这一值得研究的现象继续展开,做更深入的考察。

结语

以上从句法、语义、语用、言语行为四个方面,对汉语中有关告知的研究成果进行了扼要的梳理与评述。可以看出,前人时贤的研究成果,对研究汉语告知做出了相当的贡献,有非常重要的参考价值,但也有少许遗憾。

1.这些成果大多是附属于对动词的语义属性研究之中,而且这种研究基本上是局部的、分散的;

2.以往的研究多局限于语法平面的描写和分析,对语用层面的告知现象很少关注,对话语参与者、语境等语用因素对告知话语表达的影响作用缺少动态的考虑;

3.以往的研究都是从传统的视角出发,只着眼于对告知动词的分析和研究,没有注意到说话人选择不同语言形式进行告知的认知基础和认知机制。

笔者认为,不能仅仅把眼光聚焦在告知动词上进行研究,因为汉语中能反映告知的语句是无限的,要想尽量真实地考察这些反映告知行为的语句,唯一可行的办法就是建立起告知范畴,对“告知”作为一种行为在话语上的表现形式进行考察。

与钟守满(2008)的“告知范畴”不同,通过对大量的汉语语料进行统计分析和深入研究,笔者发现,告知是一种用言语说话的行为,并不是语词本身,语词只是反映告知这种行为的一种形式而已。例如:

(5)“我告诉你,除非你赔偿上八十块钱,我一定免你的职!”(北京大学现代汉语语料库)

(6)“现在,我宣布,把冒充国家工作人员招摇撞骗、欺压百姓的刘顺明抓起来!”(王朔《千万别把我当人》)

(7)“动什么硬的?我提醒你一下,吴书记有言在先,一定要把好事办好,在任何情况下都不能搞国民党作风。”(周梅森《人间正道》)

(8)“三连长,听着!”他斩钉截铁的命令,“炮火支援时间不变!”(王中才《最后的堑壕》)

(9)“你知道吗?我有的时候听杨晓芸向我报怨他跟向南的事儿,我就羡慕。不管有什么恩恩怨怨,他们天天都能在一起,天天都能。”(电视剧《奋斗》)

(10)“小武哥哥,我跟你说,你想要讨我爹娘欢心,干么不多立战功?”((北京大学现代汉语语料库)

(11)熊雷自我介绍:“我是她男朋友。”(网络小说《美人斩》)

上述例句都是说话人实施告知行为的话语表现,其中例(5)至例(7)中的“告诉”、“宣布”、“提醒”都只是反映告知行为的动词形式——前人大多以这种体现形式的告知为研究对象。而例(8)至例(11)则是学者们忽略了的汉语告知行为的话语表现形式。这些例句所反映的告知行为不是靠钟守满(2008)所列举的告知动词来体现的,而是通过不包含告知类动词的话语形式(“你知道吗?”、“我跟你说”、“你听我说”等)来体现告知,甚至是在段落、篇章里隐含着告知(如例(11))。

由此可见,告知性质不是只体现在前人所说的表告知的言语行为动词上,而是体现在多种形式上,可以是语句、段落或篇章(如讲述故事等),甚至可以借助语境来表达。而无论体现为哪种形式的告知言语行为,都必须通过句子来表达,句子是行为在语言层面的投射。

因此,我们这样界定“告知”的含义:告知是说话人通过各种语言形式向听话人传递某种信息的言语行为,它隶属于人的行为体系,而不是语词体系,语词形式(告知施事行为动词)只是反映告知行为的一个形式标记。

这表明,前人所讲的通过告知词来反映的告知,我们把它纳入告知行为范畴来看待,但我们不同于前人的观点之处在于:他们是把眼光聚焦在语词告知上进行研究,我们是在对言语行为理论理解的基础上,把“告知”置于言语行为范畴中,对“告知”作为一种行为在话语上的表现形式进行考察。

考察汉语中的告知,我们必须明确,告知是一种行为,它隶属于言语行为体系。我们应该站在范畴的高度上对告知性话语进行整体性、系统性的描写和分析,即把告知放在范畴里来进行研究,利用认知语言学的原型范畴理论和处理语义范畴的方法,确立起汉语的告知范畴。

注释:

①实际上,言语行为角度的研究,也在语用角度范围内。但为了论述的方便及以示强调,我们将言语行为角度的研究成果从语用角度研究成果中剥离了出来。

②陈昌来(2002)指出,“告知/探问”动词,从信息转移的方向来看,一类是说话者告诉另一方,使对方知道、了解、获得某种信息、消息、情况等,这类动词可以叫告知动词。

[1]陈昌来.现代汉语动词的句法语义属性研究[M].上海:学林出版社,2002:199-201.

[2]徐峰.现代汉语信息传递动词的三维分析[A]//现代汉语三维语法论[C].上海:学林出版社,2005:99-115.

[3]李临定.现代汉语句型[M].北京:商务印书馆,1986:61-62.

[4]邢欣.现代汉语兼语式[M].北京:北京广播学院出版社.2004:82.91.

[5]钟守满.tell/inquire(告诉/打听)等动词的言语信息传递与语义认知结构研究[J].东华理工学院学报,2004(4):61-65.

[6]杜姗姗.Tell(告诉)类动词语义结构认知分析[D].南昌:江西师范大学,2004:18-26.

[7]钟守满.言语行为动词告知关系及其语义认知解释[J].南昌大学学报,2005(6):171-176.

[8]钟守满.英汉言语行为动词语义认知结构研究[M].合肥:中国科学技术大学出版社,2008:154.70.

[9]王展.汉语交际框架下的言说类动词研究[D].北京:北京大学,2008:16-21.

[10]吴剑锋.言语行为与现代汉语句类研究[D].上海:华东师范大学,2006:21.

[11]邵敬敏.动量词的语义分析及其与动词的选择关系[J].中国语文,1996(2):100-109.

[12]范晓.汉语的句子类型[M].太原:书海出版社,1998:46.

[13]刘大为.言语行为与言说动词句[J].汉语学习,1991(6):16-22.

[14]徐默凡.言说动词的隐现规律[J].修辞学习,2008(1):10-18.

[15]姜向荣.汉语告知范畴[D].北京:中国传媒大学,2009:56-57.

[16]Wierzbicka,Anna.English Speech Act Verbs:A Semantic Dictionary[M].Sydney:Academic Press,1987.