红河州“美丽家园”建设与乡村旅游发展研究

朱 丹

(红河州委党校,云南蒙自 661199)

红河州“美丽家园”建设与乡村旅游发展研究

朱 丹

(红河州委党校,云南蒙自 661199)

红河州委、州政府启动《红河州“美丽家园”行动计划》,“美丽家园”行动计划的总体要求是“做特民居、做美村庄、做优集镇、做强城市”,是让“中国梦”铺就“红河路”、实现人民群众的根本利益的具体体现和生动实践。红河州以“美丽家园”行动计划为契机,各地都在大力发展乡村旅游。发展乡村旅游,是增加农民的收入,保护生态环境,建设好美丽家园的有效途径之一。

红河州; “美丽家园”; 乡村旅游;研究

红河州委七届六次全会提出:到2020年,红河州将与全国全省同步实现全面建成小康社会。要实现全面建成小康社会,重点、难点都在农村,即要增加农民的收入。今年,红河州委、州政府启动《红河州“美丽家园”行动计划》,“美丽家园”行动计划的总体要求是“做特民居、做美村庄、做优集镇、做强城市”,是让“中国梦”铺就“红河路”、实现人民群众的根本利益的具体体现和生动实践。为认真贯彻落实《红河州“美丽家园”行动计划》和州政府《关于加快旅游产业发展的意见》精神,推动全州休闲农业与乡村旅游科学发展、彰显农业农村发展特色、完善休闲农业与乡村旅游产业体系,红河州以“美丽家园”行动计划为契机,各地都在大力发展乡村旅游。发展乡村旅游,是增加农民的收入,保护生态环境,建设好美丽家园的有效途径之一。

一 乡村旅游的内涵及发展的意义

乡村旅游是在20世纪80年代出现在农村区域的一种新型的旅游模式,尤其是在20世纪90年代以后发展迅速。乡村旅游是以农村地区为特色,以农民为经营主体,以旅游资源为依托,以旅游活动为内容,促进农村发展的社会活动,乡村旅游是充分利用农村区域的优美景观、自然环境和建筑、文化等资源,以具有乡村性的自然和人文客体为旅游吸引物,在传统农村休闲游和农业体验游的基础上,拓展开发会务度假、休闲娱乐等项目的新兴旅游方式。

乡村旅游,它迎合了都市人“回归自然”的心理需求,且从另一面也圆了都市人的绿色梦,亦丰富了我国生态旅游的内容,符合我国旅游产品结构化调整的客观要求,是旅游开发形式转型的新探索。据国家旅游局的最新测算,目前中国乡村旅游的年接待游客人数已经达到3亿人次,旅游收入超过400亿元,占全国出游总量的近三分之一。目前全国农业旅游示范点已经达到359家,遍布内地的31个省区市,覆盖了农业的各种业态。每年的黄金周,全国城市居民出游选择乡村旅游的比例约占70%,每个黄金周形成大约6000万人次的乡村旅游市场,乡村旅游已经成为旅游业新的增长点。实践表明,发展乡村旅游的直接和间接效益都是十分显著的。一是明显改善农村面貌,提升农村文明水平。各地通过发展乡村旅游,实施农村美化、净化、亮化、绿化“四化”工程,加强了修路、改水、改厕等基础设施建设。二是促进“三农”问题的解决,加速新农村建设目标的实现。在我国,乡村旅游是在满足了市场多元化及农村经济产业结构亟需调整的要求下应运而生并蓬勃发展的。乡村旅游的发展不仅能够改变我国农村经济结构单一的情况,而且能充分利用农村剩余劳动力,增加当地经济收入,从而达到经济效益、社会效益的双赢,促进我国农村社会经济的可持续发展。随着具有现代人特色旅游者迅速增加,乡村旅游已成为发展农村经济的有效手段。对于西方发达国家而言,乡村旅游是工业城市污染和快节奏生活方式的产物。而作为农业大国,“三农”问题、国家政策等在我国乡村旅游产生及发展过程中起了不可忽视的推动作用。三是缩小城乡差距,增强城乡交流,改善农村社区环境,逐步建立健全农村社会化服务体系,加速农村城镇化。乡村旅游作为连接城市和乡村的纽带,促进了社会资源和文明成果在城乡之间的共享以及财富重新分配的实现,并为地区间经济发展差异和城乡差别的逐步缩小、产业结构优化等做出很大贡献,推动欠发达、开发不足的乡村地区经济、社会、环境和文化的可持续发展,可以说乡村旅游对于加快实现社会主义新农村建设及城乡统筹发展具有重要意义。四是乡村旅游充分展现传统文化、民间艺术、非物质遗产等作为旅游资源的经济价值,进一步增强整个社会的文化保护意识。

二 红河州乡村旅游的发展状况及存在的问题

(一)红河州旅游资源概况

红河哈尼族彝族自治州位于云南省南部,是全国30个少数民族自治州之一,红河州旅游自然资源和人文资源富集,并具有独特性。人文资源主要有:历史类、现代类、民俗类等的资源,主要是世界文化遗产红河哈尼梯田,如诗如画是人与自然和谐发展的人类农耕文明杰出典范,素有“文献名邦”之称的建水国家历史文化名城和重点风景名胜区,石屏省级历史文化名城、蒙自近代历史文化名城,以及滇越铁路、中原文化与边地文化在这里得到有机交融,历史悠久、文化底蕴深厚,形成了红河州丰富的人文景观和历史文化资源。自然资源有:水体类、生物类、气候类和地表类的资源,主要是典型的喀斯特地貌造就了泸西阿庐古洞,建水燕子洞、弥勒白龙洞、开远南洞等天然神奇壮观的溶洞景观群;风光秀美的异龙湖、个旧金湖、蒙自南湖水域风光群;丰富多样的屏边大围山、绿春黄连山、金平分水岭、金平蝴蝶谷等亚热带原始森林独特景观群。河口热带雨林风光与越南北方景物连为一体,国家一类口岸、国际界河漂流、国际商贸旅游城市、共同构成红河边境跨国旅游。同时,红烟、红酒、锡文化、紫陶工艺和遍及全州的温泉为红河州工农业旅游和休闲度假旅游创造条件,带来了发展空间,加之浓郁的少数民族风情,多姿多彩的民风民俗、歌舞成为红河最具魅力的吸引力。丰富迷人的旅游资源,适宜的气候,使红河州具备了建设和发展民族文化旅游、生态文化旅游、边境(跨境)旅游、运动养生旅游、休闲农业和乡村旅游。

(二)红河州乡村旅游发展状况

“十一五”以来,州委、州人民政府紧紧抓住云南旅游“二次创业”的战略机遇,按照“一点(哈尼梯田)一线(滇越铁路)两片区(建水石屏文化览胜、弥勒泸西康体休闲片区)”的旅游发展思路,依托中国——东盟自由贸易区、云南省“桥头堡”战略政策优势,提出了“把红河旅游建设成为支撑红河州第三产业发展,支撑红河经济发展,支撑建设和谐红河强势产业”的奋斗目标,为此,全州各县市以整合旅游资源、优化产品结构、增加产业素质、提高行业水平、提升服务质量为重点,着力改善旅游基础设施,加快重点项目建设,加大市场宣传营销,加强行业管理,强势推进红河旅游产业发展。2008年来,随着全州旅游基础设施的改善和红河旅游新亮点、新卖点的不断推出,红河旅游产品吸引力和竞争力明显增强,红河旅游经济保持了持续稳步增长。五年来全州累计接待国内外旅游者6082.73万人次,年均增长14 %,其中接待海外游者67.82万人次,年均增长14 %,旅游总收入361.77亿元,年均增长24.35 %。其中2012年完成接待国内外旅游人数1486.56万人次,同比增长12.15%,完成全年计划的100%,实现旅游总收入103.95亿元,同比增长20.35 %。2010年—2012年,全州9个县市24个景区实现门票收入2.5亿元,年均增长达50%;46家星级酒店床位平均出租率达58 %,营业收入7.4亿元,33家旅行社营业收入达4.58亿元,年均增长17.5%。6家旅游汽车公司旅游综合收入6620万元,年均增长24.2%。全州旅游从业人员达3.6万余人。

同时,红河州也非常重视乡村旅游的发展,一是积极启动《红河州乡村旅游发展规划》。二是积极推进旅游特色村建设,全州整合支农项目资金1300万元,将旅游小镇与新农村建设、旅游特色村建设相结合,启动了金平马鞍底蝴蝶谷片区村庄、绿春戈奎加梅等13个全州首批重点旅游特色村建设。完成了元阳大鱼塘、普高老寨,开远旧寨、仁者、通灵和苗寨特色旅游村建设,继续推进蒙自新安所镇、屏边玉屏镇、石屏异龙镇、泸西永宁乡等六个省级“旅游小镇”和石屏毛木咀、泸西城子、金平旧勐、元阳箐口、个旧沙甸、弥勒可邑等13个“省级特色旅游村”建设。三是积极推进乡村旅游规范化发展。组织开展了“红河州工农业旅游示范点” 评定工作。四是积极开展旅游示范企业创建工作,弥勒云南红酒庄、开远市振东林果种植场被省农业厅和省旅游局认定为云南省“休闲农业与乡村旅游示范企业”。

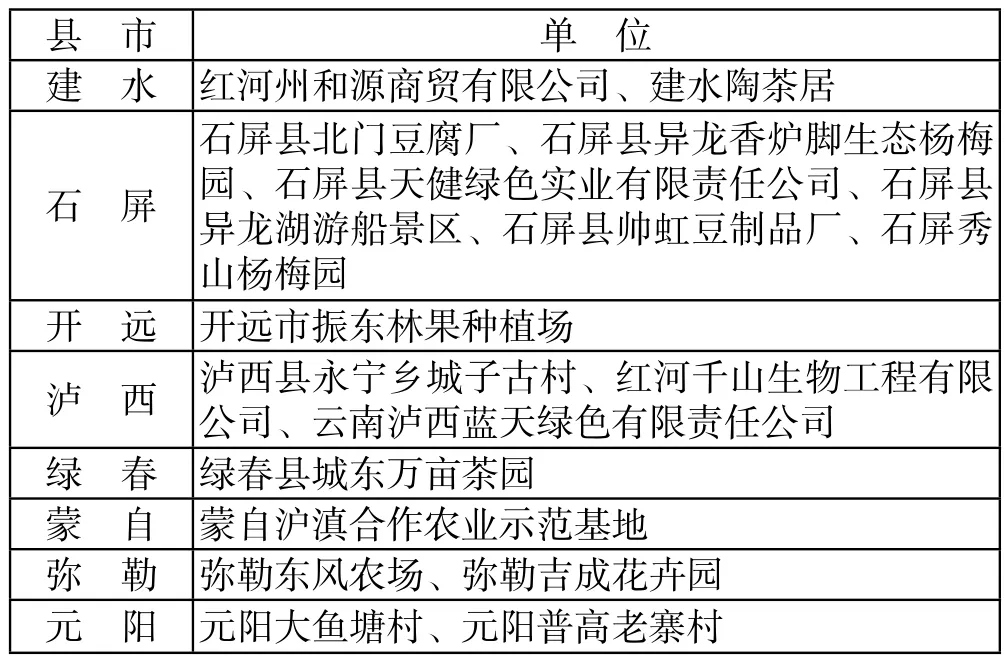

表1 红河州工农业旅游示范点一览表

红河州工农业旅游示范点的创建,标志着以工业生产过程、工厂风貌和农业生产过程、农村风貌为主要吸引物的工农业旅游和乡村旅游,正在向规范发展,并展示出日益广阔的旅游发展前景。

同时,建水临安镇被国家住建部、国家旅游局评为“全国特色景观旅游示范名镇”,弥勒县被云南省政府评为“云南省旅游强县”,建水西庄镇、蒙自新安所镇、石屏异龙镇、屏边玉屏镇、泸西中枢镇五个乡镇被云南省建设厅、云南省旅游局评为“云南省旅游小镇”,个旧市沙甸、弥勒可邑村、泸西城子村、建水团山村和热水塘村、元阳箐口村、红河甲寅作夫村和宝华龙甲村八个村被云南省旅游局列入云南省“旅游特色村”。开远凤凰谷乡村旅游发展进入全省示范行列。2009年,红河州被省政府授予“开拓海外旅游市场贡献奖”、“ 开拓国内旅游市场贡献奖”、“旅游经济发展贡献奖”等六项奖励。

目前红河旅游初步形成涵盖吃、住、行、游、购、娱的旅游产业体系,形成了以哈尼梯田、民族风情、历史文化体验、边境旅游、商务休闲、森林生态、喀斯特洞穴观光等众多自然与人文资源相融合的旅游亮点,红河旅游产品开始实现转型升级。

(三)红河州乡村旅游发展存在的问题

1、缺乏规划和策划。目前,红河州的乡村旅游仅开远市做了规划,其他县市都还没有对乡村旅游作出规划。很多景区,由于资金缺乏,没有对旅游资源进行论证、规划和策划就匆忙上马,造成一哄而上,产品重复的局面。这不仅造成资源、财力、人力、物力的巨大浪费,而且由于缺少全域的统一规划,差异性小,降低了对游客的吸引力。开发中只重规模,不讲质量,粗制滥造,许多乡村旅游开发存在较大的盲目性,只考虑当前,不顾长远,有的乡村旅游开发本身就是一种破坏。此外部分乡村在开发乡村旅游时,人工痕迹过于明显,影响乡村旅游的特色。

2、基础设施及环境建设滞后。当前,制约红河州乡村旅游发展的最大问题之一是基础设施落后(即景区的可达性问题),因此导致了接待能力低,接待水准不高。一是通往乡镇的一些道路设施不完善导致了旅游者因看不到路标而找不到目的地的情况时有发生;而道路的狭窄使旅游车前往乡村的家庭旅游者行走很艰难。现在人们驱车前往乡村的家庭旅游者越来越多,道路设施的不完善会对乡村旅游产生很不利的影响。二是乡村的客房卫生条件差,尤其是厨房和厕所的卫生条件与预期标准相差甚远,而电视信号不清晰则是乡村旅游存在的普遍问题。虽然旅游者到乡下旅游时对乡下的情况还是有一定的思想准备的,但是如果超出了人们的承受能力就说明它不具备旅游的条件了。如果这些最基本的基础设施都达不到预期的标准,与人们的预期相差甚远,让人感到是在花钱买罪受,那这种旅游又能坚持多久呢?造成这种状况的原因首先是思想观念跟不上形势的发展。面对如此巨大的消费市场以及旅游者对乡村旅游的强烈需求,乡村旅游经营者们将眼前的暂时利益看的过重了,只顾眼前凑合接待,没能很好地考虑将基础设施改善后会吸引更多的旅游者,更没有考虑如何将乡村旅游持续下去。

3、各自为政。在乡村旅游开发和经营中普遍存在各自为政的现象,资源与资金没有形成有效合力,乡村旅游普遍存在规模小,经营者品牌意识淡薄的现象。在乡村旅游开发中片面强调对乡村自然资源的开发,而忽视了乡土文化、乡村民俗等文化内涵开发以及对乡村旅游文化狭义和片面的理解,忽视了对农村其它资源的开发和利用。

4、人才匮乏,经营管理粗放。由于乡村旅游的开发和研究均处于较低层次上,针对乡村旅游的经营管理人员相对较少,对乡村旅游从业人员缺乏系统有效的培训。在实际的乡村旅游操作中,许多乡村旅游区的管理人员由村干部兼任和由当地农民担任。乡村旅游管理人员和从业人员素质普遍低下,乡村旅游的迅速发展与低素质乡村旅游经营管理人员和从业人员相矛盾,乡村旅游处于粗放经营,形成轻管理、低质量、低收入的恶性循环中,严重制约了乡村旅游业的发展。如个旧市倘甸的农家乐旅游,在红河州属于开发较早的,在上世纪90年代末就发展起来,倍受消费者的喜爱。随着社会经济的发展,人们对乡村旅游的要求在提高,而倘甸的农家乐旅游由于缺乏有效的管理,不能根据消费者的需求及时调整和提升旅游产品的品质,经营、服务模式不变,可以说是“十年如一日”,不是质的提升,而只是量的扩张,所以造成了客源的下滑,经济效益下降。

5、开发产品特色少、雷同多。目前乡村旅游多集中开发休闲农业和观光农业等旅游产品,而对乡村文化传统和民风民俗资源的开发重视不够。产品单一,缺少创新,大多数乡村旅游经营户只为了经济利益而不顾产品的特色和文化品位,开发出来的产品千篇一律。而且品牌意识也不强,销售不成体系,没有一套完整的预定和销售系统。乡村旅游的开发过分地依赖农业资源,缺乏文化内涵,地域特色文化不突出。此外,还存在乡村旅游产品雷同多,缺少特色产品,整体接待水平偏低,配套设施不完善等现象。

6、乡村旅游的带动效应不明显。红河州乡村旅游发展不平衡,开远市、元阳县的乡村旅游发展相对成熟,示范带动明显,群众参与较多,管理相对规范。而其他县市的乡村旅游较粗放,带动群众致富效应不明显。由于边疆地区经济不发达,基础设施建设落后等诸多原因,致使乡村旅游开发较为成功的区域多在近城市的外围,甚至就在城市中开辟乡村旅游项目,乡村旅游在振兴偏远地区农村经济的作用非常有限。

三 “美丽家园”建设中大力发展乡村旅游的对策

随着旅游者对乡村旅游品种的多样性、内容的丰富性和体验的差异性要求的提高,乡村旅游也要随之而变,提质升级,乡村旅游应走上产业化发展的道路。

(一)抓住机遇,明确发展目标

为认真贯彻落实红河州“美丽家园”行动计划,红河州委、州政府出台了《关于红河州“美丽家园”行动计划加快休闲农业与乡村旅游发展工作的实施意见》(以下简称《实施意见》)。这是发展乡村旅游的最大机遇。同时,随着国家经济和旅游业的蓬勃发展、社会主义新农村建设和城乡统筹的发展政策的实施、土地流转政策的出台等,都使得当前红河州乡村旅游的发展机遇比以前任何时候都要好。因此,必须紧紧抓住这次发展的机遇,提高对乡村旅游产业化重要性的认识,只有将乡村旅游“做大、做活、做强”,才能走可持续发展道路,促进农村经济的发展。

在《实施意见》中,提出了乡村旅游的发展目标,即:通过科学整合资源,精心培育高原休闲农业与乡村旅游特色产品,实施“1122”乡村旅游产品建设工程。即:打造10条精品乡村旅游线路、100个特色旅游村,建设20个休闲农业精品农庄、20个特色旅游小镇。大力创新发展模式和经营机制,努力构建种类齐全、结构合理、特色明显、功能配套、服务良好、发展规范的休闲农业与乡村旅游新格局,形成具有红河特色的旅游产品体系,把休闲农业与乡村旅游业培育发展成为繁荣和壮大全州农村经济的特色优势产业,成为社会消费新热点、社会主义新农村建设新亮点、边疆县域经济发展和农民增收致富新增长点,有力促进城乡经济社会一体化发展。力争到2020年,全州各县市乡村旅游接待游客达1000万人次,同比增长20%;实现旅游收入100亿元,同比增长20 %。争取扶持发展星级文明经营农家乐达1500 家;培训休闲农业与乡村旅游发展带头人、经营户和服务人员5000人次;新增乡村旅馆及农家乐床位10000张。年均新增就业人员3000人,间接就业人员8000人。

(二)加强科学规划,形成错位发展的格局

就旅游产品而言,乡村旅游是一个内涵丰富、形式多样的旅游活动,不同区域、不同群体对乡村旅游产品都会有一定的需求,所以乡村旅游开发和建设面对的是整体的旅游消费市场,应根据个性化需求分层次进行开发和建设。一是要认真做好乡村旅游资源的调查,按照“因地制宜、突出特色、合理布局、和谐发展”的要求,加快对全州乡村旅游发展规划的编制。乡村旅游发展规划,既要尊重旅游发展的共性,又要充分寻找、挖掘并合理张扬、放大个性,依托资源本身,结合乡村旅游规划市场需求,整合资源、配置要素,梳理形成若干主题支撑的主题村落。通过主题来引领具体村落的发展方向,形成特色卖点差异化的主题村落,有效避开村落间的同质化竞争,有效构建乡村旅游产业集群,支撑乡村旅游可持续发展。二是必须坚持特色化的发展道路。即要错位发展,各地一定要在生态和人文的结合上下工夫,把绿水青山、清新空气、恬静环境、瓜果畜牧等自然资源与当地的风土人情和民俗文化整合起来,走出一条一村一品、一村一景的差异化发展道路,避免千村一面、相互模仿的恶性竞争局面出现。三是必须坚持循序渐进的原则,谨防盲目冒进。旅游产品均是由“吃、住、行、游、购、娱”六大需求元素组成,各元素均衡发展、相互匹配才能使消费者产生满意的体验。因此,要引导广大经营者紧紧围绕消费者的需求,选择合适的项目进行投资,切忌“一窝蜂”式的盲目开发。

(三)多渠道筹集开发资金,鼓励多种形式的资金投入

一是各级政府和部门要加大对休闲农业与乡村旅游重点项目的投入。州级财政每年安排一定数额的乡村旅游发展专项资金,采取财政贴息、资金扶持等方式,集中用于扶持有一定发展潜力、发展实力和发展前景的项目和经营户,促其尽快做强做大,起到示范带动作用。各部门要积极争取省级资金,为休闲农业与乡村旅游项目开发提供经费支持。各县市人民政府要结合新农村建设、“美丽家园”行动计划,整合各方资源,逐年加大对乡村旅游发展的资金投入。州农业项目资金结合现代农业发展项目,用于扶持现代农业及农家乐发展和乡村旅游基础设施建设。州旅游发展专项资金中安排部分资金,用于宣传促销、专项奖励等。二是村民可采用资源入股、资金入股等形式,也可以工代资,以劳动力转化为股份。对于所在村的上级行政部门,则可采用旅游扶贫,投资基础设施建设的方式为旅游业初期发展注入资金,以奠定乡村旅游开发的基础。以项目换土地、土地作价或土地使用权都可以作为筹资方式。在现行政策允许的条件下,优化投资环境,给予投资者一定优惠政策以调动外来投资者的积极性。与此同时,乡村旅游还应与农业、工业、服务业联合起来,建立产业发展链,发挥乡村旅游的乘数效应和拉动功能,加快产业化进程。

(四)完善配套,优化服务

道路交通建设滞后,是制约红河州乡村旅游发展的重要因素之一。因此,要优先解决重点休闲农业点与乡村旅游景区、乡村旅游示范点与旅游镇(街)村之间的道路连接线建设问题,依据客流量情况和换乘需要,合理设置专线,增加通往县市休闲农业景点的交通线路;推动乡村旅游景区(点)公共厕所及停车场升级改造工作,完善县市国家等级景区、全国工农业旅游示范点、省级乡村旅游点和自驾游基地的旅游交通标识系统建设。

(五)建立健全乡村旅游产业赖以生存的政策法律制度环境,促进乡村旅游市场调节机制的发育和完善

具体而言,首先是要从产业政策、税收政策、金融政策等方面营造有利于乡村旅游发展的外部条件,引导扶持当地农民、特别是返乡农民从事生态旅游项目开发;要吸引发达地区企业、甚至外资企业到条件允许的地区开办生态旅游实体;对现有的乡村旅游项目,要减轻经营者的负担,取消一切不合理的收费,营造法制化的有序的经营环境。其次,应当将乡村旅游纳入当地整体旅游规划和管理的范畴,加强分类指导。通过整体旅游规划的制订,把乡村旅游的发展纳入到科学化、规范化的框架下,可以避免许多不必要的盲目投资和重复建设,能够大大提高投资的绩效。第三,必须发挥依靠市场配置资源的作用,避免政府在其中大包大揽,要充分调动市场各主体的积极性,使乡村旅游在经营上更加灵活多样,在机制上更加充满活力,在服务上更加贴近市场需求。

(六)加强宣传,广泛营销

加强休闲农业与乡村旅游目标市场的定位分析,针对旅行商和旅游者的不同需求,不断改进和完善乡村旅游的宣传营销形式、手段和方法,采取多样的而非单一的、立体的而非平面的、系统的而非零碎的方式,持续不断地做好乡村旅游宣传营销工作,建立部门联合、上下联动的宣传促销机制。利用报刊、电台、电视台、网站、手机等多种媒体,开设休闲农业与乡村旅游专版和专栏,加大休闲农业与乡村旅游产品宣传力度,实现产品与市场的对接。农业和旅游部门要指导好休闲农业与乡村旅游产品的策划、组织和包装,把休闲农业促销纳入农产品促销计划,把乡村旅游促销纳入旅游促销计划,齐抓共管、开拓市场,力求宣传效应最大化。通过专场促销、旅交会推介、旅行社外联促销、乡村旅游网络营销平台推介等多种方式加以宣传推广,吸引更多的市民和游客体验红河州乡村旅游。

(七)乡村旅游资源产品多元化,增强乡村旅游的文化内涵

把农村的生产、生活资料转换成具有观光、体验、休闲价值的旅游产品,并且在一定区域内要差异化发展。乡村旅游产品的多样化归纳为以下几类:一是以绿色景观和田园风光为主题的观光型乡村旅游。二是以农庄或农场旅游为主,包括休闲农庄,观光果园,茶园、花园,休闲渔场,农业教育园,农业科普示范园等,体现休闲、娱乐和增长见识为主题乡村旅游。三是以乡村民俗、乡村民族风情以及传统文化为主题的民俗文化、民族文化及乡土文化为主题的乡村旅游。四是以康体疗养和健身娱乐为主题的康乐型乡村旅游。乡村旅游的发展要向以观光、考察、学习、参与、康体、休闲、度假、娱乐等为一体的综合型方向发展。

在开发乡村旅游中,还要加强文化内涵建设,以乡土文化为核心,提高乡村旅游产品的品味和档次。挖掘有利于改变目前乡村旅游产品结构雷同、档次低的状况。在开发乡村旅游产品项目和设计中,要在乡村民俗、民族风情和乡土文化上做好文章,使乡村旅游产品具有较高的文化品位和较高的艺术格调。要注意保持乡土本色,突出田园特色,避免城市化倾向。乡村旅游的投资商在开发中要注重对原汁原味的乡村本色进行保护。对乡村旅游开发要加强科学引导和专业指导,强化经营的特色和差异性,突出农村的天然、纯朴、绿色、清新的环境氛围,强调天然、闲情和野趣,努力展现乡村旅游的魅力,树立品牌。

(八)建立健全乡村旅游产业各类人才的教育培训体系

旅游产业是典型的服务业,对从业者的要求远高于传统农业。在乡村旅游开发中农民具有不可忽视的作用,通过发展乡村旅游产业,必将促进农民的综合素质发生一次质的飞跃。因此,要把对农民的旅游培训工作作为提高农民从业技能、培育新型农民、促进旅游产业持续健康发展的大事来抓,激发农民办旅游的积极性和提高农民办旅游的能力,努力开拓乡村旅游的本土特色,增加旅游收益,使广大农民真正受益。要加大培训力度,强化旅游服务意识,提高相关人员的整体素质。这是增强乡村旅游业整体素质的重要一环。因为一切旅游活动都是围绕着游客进行的,围绕着游客的吃、住、行、游、购、娱进行安排的。乡村农民在长期的生产生活中形成了散漫、自由、不受约束的习惯,与旅游接待服务的要求存在较大的反差,因此,必须进行定期的素质和旅游业务知识培训。 在对素质培训的同时,加强对旅游业务知识的培训,使乡村旅游健康发展。

(九)必须坚持可持续发展的原则,兼顾生态、人文、经济、社会发展等多方面的效益

从事乡村旅游的开发和经营,首先是要正确处理经济效益与生态效益的关系,按照均衡兼顾的原则,对开发和经营行为进行规范,努力形成经济效益与生态效益互相促进的良性发展格局。其次要正确处理旅游开发与耕地保护的关系,不能单纯贪大求洋,要因地制宜,优先发展不占或少占耕地的休闲农业项目,要尽可能使用荒山、荒坡、滩涂等不适宜粮食生产的土地上搞开发,要在节约、集约上下工夫,努力走出一条既促进乡村旅游发展,又少占或不占耕地的发展道路。第三,要正确处理农民主体与社会参与的关系,坚持以农为本、农民主体的基本原则,建立健全保护农民利益的机制体制,在突出农民主体地位的前提下,拓宽社会参与、支持的途径和方式,引导人才、资金、土地等要素流向休闲农业,既实现乡村旅游上水平、上层次、上规模和可持续发展,又让农民利益最大化;形成一个广泛的兼顾各方利益和风险的合作共同体,共同促进乡村旅游产业的可持续发展。

[责任编辑龙倮贵]

The research of Honghe Prefecture’s “Beautiful home”construction and rural tourism development

ZHU Dan

(Party School of the HongHe Committee of C.P.C,YunNan Mengzi 661199,China)

Honghe Prefecture Government start the plan of beautiful home ,and this plan general demands about :“be special house ,be beautiful village, be exquisite town, be strong city”, it let Chinese Dream to create Beautiful Road. and to achieve people’s interests. Honghe Prefecture Government depend on the plan , all parts of the country to develop rural tourism. One of the most effective ways to increase farmer’s incomes, protecting the ecological environment, build beautiful home is to develop the rural tourism.

Honghe Prefecture; Beautiful Home; Rural Tourism; Research

F129.9

:A

:1008-9128(2014)03-0112-05

2013-11-04

朱丹(1965—),女,云南蒙自人,副教授,研究方向:区域经济。