学术期刊发展与地域相关性研究

——以辽宁社科类学术期刊为例

伊人凤

(沈阳工程学院学报编辑部,沈阳 110136)

学术期刊发展与地域相关性研究

——以辽宁社科类学术期刊为例

伊人凤

(沈阳工程学院学报编辑部,沈阳 110136)

从媒介地理学研究视角,以辽宁社科类学术期刊为应用范式,论证了学术期刊发展与地域性存在相互联系,提出要正确处理好学术期刊与地域的关系,即学术期刊发展在依赖、借助地域性的同时,更要做到超越地域性。

学术期刊;地域环境;联结;超越

学术研究是人类生产及创造知识的过程。由于学术研究者、研究对象、研究目的具有天然地方性(或称时空限定性),这不仅使学术研究本身产生地方差异性,也使学术为人类生产、生活提供间接经验的重要表现形式——成果载体及学术刊物呈现出区域差异性。如美国等科学研究发达国家,也催生出了国际知名度较高的学术载体、期刊。中国科学院科技情报中心将各研究领域的SCI期刊按影响因子大小分成四个区,一区和二区为高影响因子论文,三区为中等影响因子论文,四区为低影响因子论文,一区和二区的一小部分杂志被列为顶尖学术期刊(Top Journal),其中学术发达国家所占比例可见一斑[1]。同样,在中国学术期刊中,也可以看到这个现象,以入选CSSCI的社科类学术期刊为例,入选数量排名在前的省市都具有鲜明的地域特色,要么是沿海强省,要么是政治、经济、文化中心。由此可见,区域环境与学术期刊发展应该存在着某种相关联系,这促使我们在探求期刊发展的时候不能忽略地域因素,而且更应该在地域环境背景下探究学术期刊的发展走向。

一、学术期刊与地域关系相关理论研究

媒介与地域关系研究是新闻传播学研究领域的较为前沿的研究内容,媒介地理学即是以人类同媒介、地理的相互关系及其互动规律为研究对象的,是具有自主和独立条件的新兴学科。媒介地理学关注和重视特定地域产生的特定媒介形态,及其相同媒介形态中呈现出的不同地理样本,认同和理解生活在不同地理环境下人的不同传播特点,以及不同区域受众对媒介内容会有不同的地理“看”法[2]。在当代语境中,人文地理的整合与分层,对于特定媒介形态的生成具有重大影响。同时,现代媒体也以想象和虚拟的方式塑造着媒介中的地理形象。人类对地理的认识和理解,从来都离不开媒介的帮助,任何媒介形态的生成、发展和嬗变,也必然在一定的地理空间中展开。媒介与地理之间不可分割的紧密联系,决定了媒介地理现象的广泛存在,以及媒介地理学研究视野的学术必要性[3]。研究媒介的发展,从媒介地理学角度有如下理论作为指导:

首先,媒介要与地域相连结。要坚持以人、媒介与社会、地理之间的互动关系为研究对象,以人文主义为主导;将社会和地理因素置于某种特殊位置,明确其在信息社会和媒介时代的特殊角色;确保在认同地域文化的同时,也认同中华文化,在坚守本地媒介特色的同时,也尊重和吸纳外地媒介和全球媒介的特色和优点;在坚持中国视野的同时,也具有亚洲视野和全球视野。同时,要避免地方主义和部落主义,避免地域歧视和族群歧视,努力成为经济发展与社会进步的引导者和推进器[4]。

其次,媒介要超越地域。有一些学者从期刊发展角度,探究了媒介与地域的关系。如有学者指出,为提高期刊质量,打造期刊品牌,越来越多的期刊把特色定位在地域性上,其中有的取得了良好的成效,有的则收效甚微,这其中有多种原因,但有一点是共同的,那就是期刊在借助地域性的同时,能否做到超越地域性。地域性固然可以成为办刊的优势,借助于这一优势可以打造具有地方特色和风格、反映特定地域文化精神的成果,但它同时又是一种局限,不可能也不应该成为期刊追求的最终目标。正是在这个意义上,我们说有地域性比没有地域性更有优势,但这种可能优势能否变成现实优势,还要依赖于期刊的编者和作者是否具备以更高的精神境界和博大的情怀,反观和审视对象的宏观意识,是否具备驾驭和处理地域资源的学术能力。如果过分依赖地域性,或者把地域性作为期刊追求的主要目标,而不是作为文化资源优势和思维方式的优势,那么,地域优势就可能变为地域局限,它可以掩盖办刊的不足,却不能提高办刊水平[5]。

二、学术期刊与地域相关度调研分析

学术期刊与地域相关度研究主要应从以下两方面着手:一是对期刊所处地域环境进行考察,探究地域环境是否影响期刊的发展状况;二是对期刊自身进行研究,对期刊刊载的学术文章内容反映出的地域性对期刊状况及发展的影响。

1.对期刊所处地域环境的分析

优越的地理环境和强盛的政治经济文化背景可以为期刊发展提供优越的背景资源。我们都知道,北京、上海及江苏、广东等沿海省份政治、经济、文化较为发达地区,也催生出一大批高水平高质量的社科类学术期刊。如北京地处政治经济文化中心,期刊发展具有较强的优势,仅国家级的科研机构名下就有很多国内首屈一指的名牌期刊。如中科院主办的期刊数量庞大,而且很多期刊为SCI收录期刊;一些综合类期刊借地域优势也办出特色与水平,如《北京纪事》不仅在刊名上占尽了天时、地利、人和,更将北京的文化内涵融入到刊物中,利用北京在地域上的特殊性,办出了刊物特色。其他省市的期刊也有通过展示地域特色办出水平的,如四川有几家知名期刊,甚至在国际学术研究上都很知名,这源于其独特的地方文化特色——“客家文化”。

以下对沿海及政治、经济、文化强盛省市入选CSSCI的社科类学术期刊的数量及比例进行分析,见表1。

表1 沿海及政治、经济、文化强盛省份期刊状况

由此可见,上海、广东及江苏、湖北这些政治、经济、文化等地域性特征明显的省市,其学术期刊的发展状况也是非常好的,可见地域背景对期刊的影响是很大的。

2.期刊刊载内容地域性分析

期刊内容的地域性分析主要是通过对本地域期刊的地域性研究成果的载文量及发表形式加以分析的。研究小组以辽宁省社科类学术期刊为例进行调研,我们发现一些学术期刊通过具有显著地域性特色的栏目设置等形式促进了期刊的发展,如《财经问题研究》设置了“振兴东北老工业基地与经济改革”的地域特色栏目,《图书馆学刊》有“地方文献工作”内容,《辽宁教育研究》(现为《现代教育管理》)有“辽沈撷英”等区域性栏目,这些期刊不仅客观上促进了地方科研成果转化,而且扩大了自身影响力,跻身知名核心期刊。

为证明媒介与地域的共生关系更具有科学性,以下以辽宁省社科类学术期刊为例,提取各期刊影响因子与“区域性特色栏目”“刊载区域性文章数量”等因素数据,运用SPSS统计分析软件进行论证。

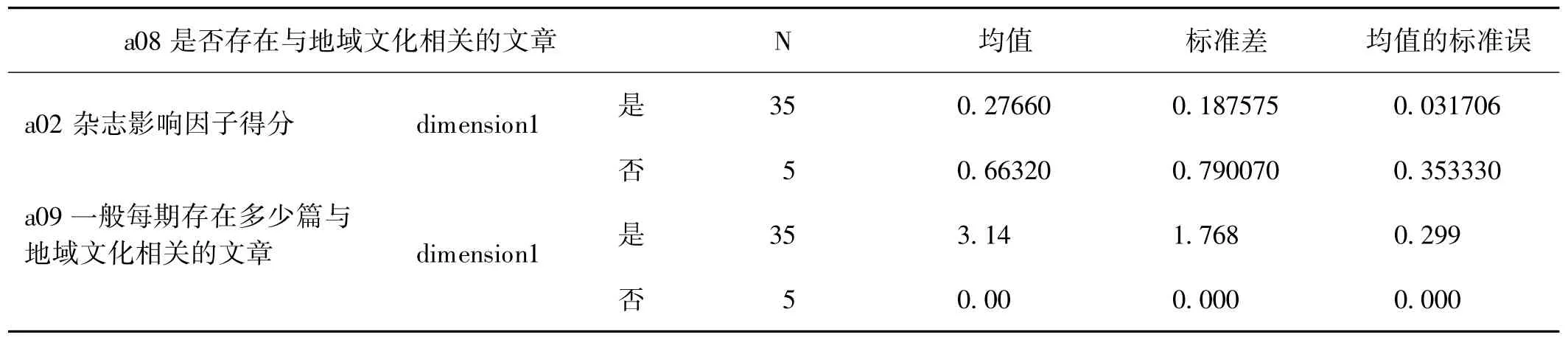

表2 期刊影响因子与期刊是否刊载与地域相关文章及文章数量统计量分析

表3 独立样本T检验

(1)对表2和表3,我们的分析如下:首先通过Levene检验的结果可以看出,Sig值均小于0.05,拒绝方差齐次性的假设,因此期刊影响因子得分与每期存在地域文化相关的文章篇数均选择第二栏,即假设方差不相等的那一栏进行t检验。然后再看t检验的情况,sig值(双侧)均为.000都小于0.05,拒绝没有显著性差异的假设,因此,我们可以得出结论:是否存在地域文化文章对杂志影响因子得分与每期刊登的地域文化相关的文章数目这两项指标均有显著的影响。

(2)结论分析:通过上表中的sig值均都小于0.05,所以可以看出地域文化文章存在性与因子得分之间有显著差异。同时,地域文化栏目存在性与地域性也有显著差异。所以,我们可以认为,就目前看来,地域文化文章的存在,将对各杂志的影响因子得分和每期刊登的与地域文化相关的文章数目造成一定影响。

三、学术期刊发展要处理好与地域的关系

1.期刊发展要与地域相联结

(1)媒介地理学研究成果证明,媒介与人文地理环境之间的关系是双向互动的关系,地理环境在影响和改造媒介传播形态和方式的同时,也必然成为媒介书写和塑造的对象。课题组依据上述理论进行实例分析,也证实了媒介——期刊的发展具有特色指向性,即期刊不能脱离所依存的背景环境——地理、政治、经济、文化因素而孤立存在,因此,在探究期刊发展的普适性因素,如期刊出版质量、编辑素养等影响期刊发展的其他因素外,更应该注重媒介与地域的相互关系,充分发挥媒介-期刊的载体功能,为富有地域特色的研究成果提供平台,促进地方政治、经济、文化全面发展,同时也寄予希望——在文化产业市场日趋激烈的竞争中,这些鲜明的地域特色也为期刊的生存与发展赢得一席之地。

(2)从传播哲学视角,我们也应进一步诠释传播媒介——期刊的社会责任理论,完成期刊内质的“思想交通干线”任务。美国三位大众传播学者希伯特、彼德森与施拉姆合著的《报刊的四种理论》一书明确提出了“社会责任传播理论”,对此,要重新予以期刊定位,即期刊不仅完成运营及传播文化责任,更要经世致用,发挥其应有的“社会责任”,即服务于地方政治、经济、文化建设,推动社会进步。

(3)从文化哲学视角,要发挥期刊作为“文化力”的作用。文化是一种力量,是我们人类认识世界,改造自然、社会和人类自身发展的绝对推动力。“文化力”即是指文化、艺术、出版等部门创造的文化艺术产品对人类自身、社会生产和人类社会的作用力[6]。文化力和生产力是相辅相成的,生产力的发展会促进文化力的建设,文化力的提高会促进生产力的更快发展。因此,期刊作为一种文化力,要发挥其有助于区域政治、经济及文化发展的“文化力”作用。

2.学术期刊超越地方性发展

我们在着重强调期刊与地域互动关系中,同样也看到这样的不争事实,即由于学术期刊的公开性及知识的广泛传播性特点,期刊也面临着竞争化与全球化的趋势。地方的就是大众的,大众的就是人类的,文化传播也是如此。因此,学术刊物需要自觉地实现:从关注地方性问题的地方性知识结论向地方性问题的超地方知识结论的挖掘与提升;实现超地方性问题与结论(一国或全人类)的地方性知识借鉴价值。[7]

学术期刊要实现超越地域性的发展,一是要激发主体研究者即作者群体的科研能动性与创造性思维,使其不仅局限于地域资源与地域性意识,更要从地域研究成果中获得经验型价值,进而完成超越地域性的、有价值、高水平的研究成果;二是对期刊主办者及编辑者提出更高的要求,即要引导作者执着于地域性研究的同时,更要鼓励他们,使之借助地域性又要超越地域性。三是从期刊整体运行发展上,以超越地域性为长远发展目标,在期刊定位、市场经营、网络宣传发行等环节以超越地域性为发展策略。

[1]SCI各领域国际顶尖学术期刊一览[EB/OL].http:// emuch.net/html/200806/861591.html.

[2]邵培仁.媒介地理学:行走和耕耘在媒介与地理之间[EB/ OL].[200-02-04].http://www.ilf.cn/Theo/39787.html.

[3]李蓉,张晓玥.当代语境中的媒介地理学思考[J].江淮论坛,2007(1):107-110.

[4]邵培仁.论媒介地理学的正当性、科学性[EB/OL].[2006-10-12].http://media.people.com.cn/GB/ 22114/49489/72019/4910054.html.

[5]余昌谷.借助地域性超越地域性——对期刊地域特色的一个理性思考[J].中国出版,2004(6):42-44.

[6]李江帆.文化力、文化生产力与精神生产力[J].中国经济问题,2007(5):3-10.

[7]刘光华.学术的地域性发展与地域性学术刊物的培育—以《甘肃社会科学》法学栏目为例[J].甘肃社会科学,2010 (1):154-156.

[8]伊人凤,韩凤伟.辽宁人文社科类学术期刊发展现状与影响因素探析[J].沈阳工程学院学报,2011(1):83.

Study on Correlation of Academic Journal and Region——Taking an Example of Social Sciences Academic Periodicals in Liaoning

YI Ren-feng

(Editorial Department,Shenyang Institute of Engineering,Shenyang 110136,China)

From the perspective of media geography,taking In liaoning social science academic periodical as application paradigm,this paper demonstrates the relationship between the development of academic journal and regional existence,and proposes we should handle the relationship between academic periodicals and region well.Thai is,the academic journal development should depend on and in virtue of reginality and surpass the regionalism.

academic journals;the regional environment;bond;beyond

G206

A

1672-9617(2014)04-0499-04

(责任编辑 伊人凤 校对 祁刚)

2014-06-21

辽宁省哲学社会科学规划基金项目(L09DZX013);全国高校文科学报研究会项目(2013ZC48)

伊人凤(1968-),女,辽宁营口人,编审,硕士,主要从事科技哲学、编辑学研究。