权势与同等中的话语顺应

万志勇,胡敏

(湖北工程学院外国语学院,湖北 孝感 432000)

权势与同等中的话语顺应

万志勇,胡敏

(湖北工程学院外国语学院,湖北 孝感 432000)

权势(power)和同等(solidarity)这两个概念是两个处于不同维度的话语选择参数,话语的选择受到话语参与对象权势或同等因素的制约。Verschueren的顺应论阐释了人们在话语交际中如何根据权势和同等这两个抽象的语义参数的不同来选择不同的话语结构,这种选择也正是与话语使用者的社交世界、心理世界和物理世界相互顺应的结果。

权势;同等;交际语境;话语顺应

现实社会中,由于人们在交往中文化传统、价值观念、权力分布、财富占有、受教育程度的不同,以及在某一领域知识和经验的多寡,都会决定我们在社会生活中的地位[1]。而且,在社会群体中,个人对社会资源以及权力的占有是有限的,处于社会中的人们或多或少对自己的缺失有着追求与渴望。所以,只要社会存在着利益的供求,人际交往就会存在着不对等的权势关系。然而,人际关系错综复杂,社会成员之间关系的异同并非完全同权势有关联,他们之间有时还存在着同等的关系。同等指说话人和听话人之间社会距离的亲疏关系,侧重于双方在各种社会条件方面有多少共同点。同等量大说明两人之间的社会距离亲近,反之则社会距离疏远[2]。权势和同等作为话语理解纵向和横向两个维度内的衡量标准,也是两个极为抽象的语境参数,它们只能作为一种载体。语言,承载于权势和同等这两个语义之上的实体,恰能反映语言交际中参与者或所指者之间的某种人际关系,也在很大程度上将会影响语言的选择及其隐含意义。语用学家Verschueren提出的语言顺应理论为交际的话语产出提供了强大的理论基础,解释了人们根据不同的语境选择不同话语结构的动态过程,在话语理解和话语产出这两个过程中,话语理解是前提和基础,同时它们也相互促进,如此反复推动话语交际的顺利进行。

一、实现权势与同等语义的话语标记形式

最早研究权势和同等语义表现的当首推社会心理学家罗杰·布朗(Roger.Brown)和他的同伴阿伯特·吉尔曼(Albert Gilman)合作的《代词的权势和同等语义研究》以及他与玛格丽特·福德(Margret Ford)合作的《美国英语称谓研究》。尽管这两篇论文对权势与同等语义的研究局限于称代系统,但其高度的理论概括和独特的研究视角让更多的学者把语言的符号性和社会规约性结合起来,研究语言形式和功能之间的关系。

标记属于选择的范畴,称代系统中称谓语的选择和使用有着典型的权势和同等的语义特征。在布朗和吉尔曼的称代系统研究中,权势和同等的语义特征分别采用了相应的拉丁语词语vos和tu的首字母大写来标示,通常写作V和T。V代表礼貌客气的尊称形式,T表示亲近随和的通称形式[3]。话语双方对两种形式称谓语的选用,表明他们各自在等级社会中身份地位的异同。

指示语选择,尤其是人称指示语在语境和语流的转换中发生视点的转移,会显示话语参与者的权势和亲疏关系[4]。例如,人称指示语复数人称表示单数定义,可以表示从权势地位向平等地位下移,向亲密度靠拢,缩短心理距离,让听话人在情感上产生同类感。权势角色说话尤其如此,这种指示语视点的转移给人一种亲切感。例如儿科医生对看病的小孩说:乖乖,今天咱们感觉怎样啊?这里医生处于权势地位,可以控制谈话的内容和方式,对病人完全可以用“你”来相称。但这里却用“咱们”,而没用“你”,其用意就是消弭医生与病孩之间的权势关系鸿沟,强化自己与小孩的同等关系以及自己与小孩担当病痛的心理情感,这种人称指示语视点的转移会给病人以鼓励,产生一种近距离的亲切感,从而起到协调交往中人际关系的特殊交际效果。

情态动词或情态附加成分(如副词“一定,可能,大概”等)的不同量值能充分体现人际意义,揭示话语参与者权势或同等的人际关系。动词是句子的核心成分,句意的情态,否定结构,疑问和命令语气等都在情态动词或情态附加成分上体现出来[5]。反过来,权势和同等作为人际语境的两个重要参数,也制约着这些情态动词或情态附加成分的使用。

语体变异和语码转换也能反映出话语参与者权势与同等的关系。人们在交际中往往会随着言语行为以及交际场合的改变而适当进行语体或语码转换,或者是由于种种原因,交际者会不断转换自己的语言或语言变体来表达某种特别的含义,以体现出交际双方的身份、地位、角色和相互亲疏关系等。这种转换便成了说话者双方暗示他们的社会地位和社交世界,在语言市场上协商他们的共同投资,这也是表达情感和同等关系,标示和维持权势关系等的方便手段[6]。1984年Jesse Jack-son在一次以黑人为绝大多数的集会上发表竞选演说时,为了讨好黑人,赢得他们的选票,有意从标准的美国英语转而使用了一大段黑人英语,其中一句为“Well.I done a 1i'1 obersvin'now”。在Verschueren看来,这种转换使用的深层次目的就是为竞选获得成功。

二、权势与同等中的话语顺应

Verschueren在他的Understanding Pragmatics中提出了语言顺应论的观点,该理论为语言使用提供了新的研究视角。作者认为,语言具有变异性(variability)、顺应性(adaptability)、商讨性(negotiability)[7]79。语言的这三个特征相互联系,密不可分,语言在其使用过程中产生不断变化的交际语境。这种交际语境包含语言使用者的社交世界、心理世界和物理世界等因素,它们的动态变化都不同程度地诱发语言使用者在语言的产出和语言的理解时做出的相应的话语结构选择,而在实现权势和同等语义的交际语境成分中,社交语境和心理语境相对比较突显。下面将结合权势和同等这两个社会语义因素,分析语言的使用者是如何根据社交、心理和物理世界中的语境成分来进行话语选择的。

1.对社交世界的顺应

社交世界并非只是言语交际的社交场合、社会环境,它还包括言语行为的准则和规范。言语行为也应当受社会和文化的制约。根据Jacobson语境和话语功能的对应关系,语言除了表达功能之外,重要的一项功能就是语言的使用还可以维持或改变一定的社交关系和权势关系等。语言使用者在不同的交际场合,为更好地实现自己的交际目的,必须顺应或遵守社会规约和文化规范。在权势关系不对等的语境下,权势者可以通过言语行为的有限使用和控制使其权势得到施展。

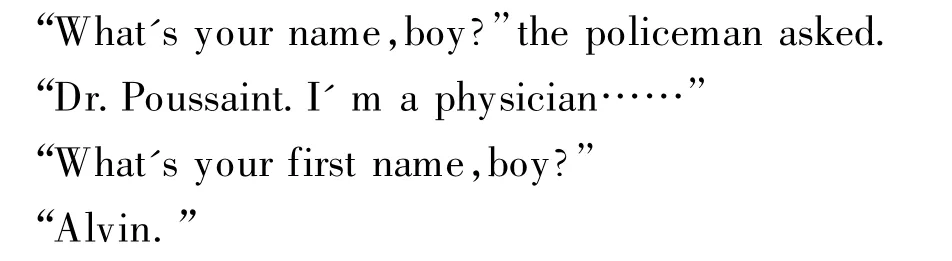

社会规约在这里指的是在某个社会中被绝大多数成员认为是符合常规的、能够被接受的行为和思想方式。它就像一个大网,网住了我们的一切行为和思想,所以交际者在进行言谈时必须要对他所在社会的规约给予足够的重视[8]。在人际交往中,受现实功利的影响,强势角色往往掌握着现实利益的权力,在交际活动中他们会极力构建自己优势地位的身份和角色,希望听话人能够屈从于他们的交际需要。在这种语境下,话语结构的选择就会充分反映权力的不平等分布。下面的一段对话是美国街头一位白人警察对黑人医生的盘问。

这里,警察盘问医生时用了带有侮辱性的称呼“boy”,尽管医生对这一称呼做出刻意的提醒,警察对他的称呼依然如故。在这段对话中的黑人医生所做的话语结构调整,充分表现出白人警察对黑人医生的种族歧视,以及白人警察试图维护自己的权势地位并保持双方交际之间的社会距离。所以,我们也可以看出,权势者作为社会规约的受益者,对社会规约是一种强势顺应;而弱势者是社会规约的受损者,对社会规约是一种被动的顺应,因此,黑人医生的话语调整就是一种无奈的选择。

在所有社交世界的因素中,文化是一个相当重要的因素,它在语用中起着举足轻重的作用[9]。文化规范指的是同一文化共同体内一整套共享的行为设定。在这套设定的前提下,该共同体的成员理应把这套设定作为自己的行为原则或行为范式,在言语交际中选择合适的话语结构来顺应这种文化设定。在民权和女权运动之前,“三纲五常”“三从四德”一直是中国社会的文化道德范式之一。其中三纲是指“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”,要求为臣、为子、为妻的必须绝对服从于君、父、夫,它反映了封建社会中君臣(主仆)、父子、夫妇之间的一种特殊的道德关系。下面我们选取话剧《雷雨》中蘩漪“喝药”的片段,来看看在这个权势分布不均的家庭中“三纲”是如何体现出来的。为分析需要,下面的对话标出了对应的话轮(T)。

T1周朴园:(向四凤)倒了来。

T2周蘩漪:我不愿意喝这种苦东西。

T3周朴园:(向四凤,高声)倒了来!

T4周冲:爸,妈不愿意,您何必这样强迫呢?

……

T5周朴园:不。你最好现在喝了它吧。

……

T6周蘩漪:我不想喝。

……

T7周朴园:(对周冲)去!

T8周朴园:说,请母亲喝。

T9周冲:(反抗地)爸,您不要这样。

T10周朴园:你说什么?

……

T11蘩漪:(恳求地)哦,留着我晚上喝不成么?

作为家庭中无可挑战的权势,根据Halliday的人际功能分析,周朴园在语气选择上都是指令性的(如T1,T3,T7等),妻子蘩漪使用了低情态量值的话语成分(如T2“不愿意”,T6“不想”等),而且最终在权势面前做出了妥协(T11“我晚上喝”)。儿子周冲尽管那么反抗,但依然使用索取强度不高的疑问和陈述语气结构(T4和T9)。周朴园和四凤的关系尽管也复杂,但这段对话中他们所体现的主要是主仆关系,所以对周朴园的指令四凤是绝对地服从。这段对话场景中四凤、蘩漪和周冲对周朴园权势的依从充分体现了话语对“三纲”这一文化道德范式的顺应。

2.对心理世界的顺应

交际语境中语言使用者的心理因素指交际者的性格、情感、信念、意图等情感、认知因素,话语交际者对语言的选择过程正是顺应了他们在言语交际中心理世界的动态过程[7]155。说话者应当通过心智活动将经验进行再组织,将其概念化和结构化,这种概念和经验结构反映到语言层面便是不同的话语结构。话语结构的恰当选择,就是对语言使用者心理世界做出的顺应。

语言是人至真的心理情感寄托之所在,来自同一地缘的人们会对乡音有一种强烈的认同感。因此,旅居在外的同乡人在话语交流中能及时调整并转换为他们熟悉的乡音,来增加他们话语交际的同等量。下面引用钱冠连关于余秋雨在新加坡华人世界中有关华语情结的一个例子。

有一次,许多年老的新加坡华人挤到一个剧场中,观看来自台湾地区的相声剧。编导和余秋雨都非常担忧台湾地区相声中的俏皮话是否能引发应有的笑声,结果演出后观众的反应非常热烈。剧场里每一句微妙的台词都引发了素不相识观众的集体认同感(笑声),这种认同感拉近了剧组和观众的心理距离,从而增进了他们之间的同等量。那么,这里相声剧中的台词就顺应了华人身处异乡共有的心理世界,从而也达到了很好的交际效果。这种乡音的认同,就是找到了心理上的家园。

对心理动机的顺应同样影响着说话人选择不同的交际策略和话语结构。由于社会动机因素的存在,交际者在选择语言、做出顺应时的意识程度也有不同。在对伊拉克动武之前,美国出兵的借口就是要求萨达姆主动放弃所谓的核计划,这其实是对萨达姆政权注入了太多的情感因素,他们厌恶任何立场与之相左的政治力量。为了显示其发动战争的合法性,布什在他的演讲中大量使用了权势语,如他称伊拉克政府为“an outlaw regime”,称伊拉克军队为“enemies”,称对伊战争的目的是“liberation of the Iraqi people”,帮助伊拉克人民建立“a united,stable and free country”,这些指称显示出美国自认为要操纵国际事务的权势地位。这里,布什对伊拉克带有标记性的贬称与其高强的权势意识突显性有着充分的关联。Verschueren认为,标记性的语言更容易引起注意,所以更突显。当说话人使用了有违社会规约的语言标记时,说话人意识程度就表现得更高一些,其动机是为了增加斗争的有效性,加大攻心战略。

3.对物理世界的顺应

物理世界是最具体的,它包含时间和空间的指示关系,它包括特定的对象、主体、时间、空间(场景)、话题五个因素。物理世界这些要素的变化都会影响话语结构的选择[3]262。下面是新晋中纪委书记的王岐山在上任后,首次公开反腐问计的开场白,这自然引起媒体的关注。

参加王某人的会议,不准念发言稿,要学会深刻思考……切实改变文风和会风,坚决反对形式主义,官僚主义……

这里我们可以分析一下这段开场白的物理语境,话语时间是新官刚上任之初,涉及的话题是反腐问计,话语的场景自然不只限于会议地点,而是面对大众人民的(因为有媒体的关注),他的话语受众者有其下属,也有国内不同领域的学者(对象)。这里王岐山从社会地位上讲,有着绝对的权势。这系列特定的物理语境都驱使说话者展示一种严而不厉的亲善形象,这里他自称“王某人”,是一种称谓视点的转移,尽管这里王岐山和王某人同指,但这种自称是刻意淡化自己的身份,降低个人的权势量,来增加同与会者的均势,从而缩减他们之间的社会距离,以期舒缓会议气氛,这种问候的“亲密体”会让他获取专家学者的真实反腐建议,从而达到交际的目的,也向全国人民展示了他亲民的积极形象。所以Brown说:“有一种强烈的平等思想在起作用,试图压制非对等的权势表达法。”这也就是当今的一种趋势,就是处于权势的一方越来越注意尽可能多地给非权势一方某种程度上的平等[11]。

三、结语

Verschueren提出的语境顺应论为言语交际的研究提供了一个更为科学的理论框架,这让我们可以从一个全新的视角对言语交际中的话语选择做出描述和解释。本文通过对语言结构顺应语言使用者的社交世界、心理世界和物理世界的分析,认为Verschueren的顺应论对人们在话语交际中如何根据权势和同等这两个抽象的语义参数的不同来选择不同的话语结构提供了充分的阐释力。语言的选择必须与交际语境因素相顺应,这样才能达到交际的目的。然而语言的交际是一个复杂的心理活动过程和社会现象,因为话语参与对象在权势和同等这两个处在一纵一横的语言选择参数构建的网络系统中,可能存在多层次的社会或角色关系。而且还必须指出的是,每一个社会的社会价值都有所不同,因而每一个社会的权势和同等量的绝对值都各不相同,但是这两个概念具有普遍意义,可以解释在不同的社会中人们为什么选择某一种形式或变体,而不选择别的形式或变体。

[1]杨永林.社会语言学研究:功能称谓性别篇[M].上海:上海外语教育出版社,2004:72-81.

[2]万志勇.权势与同等中的语言分析[J].南华大学学报:社会科学报,2008(2):101-103.

[3]Brown R.&A.Gilman.The Pronouns of Power and Solidarity[M]//社会语言学译文集.北京:商务印书馆,1985: 189.

[4]陈辉,陈国华.人称指示视点的选择及其语用原则[J].北京:当代语言学,2001(3):175-186.

[5]Halliday M A K.An Introduction to Functional Grammar[M].London:Edward Arnold,1994:265.

[6]刘正光.语码转换的语用学研究[J].外语教学,2000 (10):31-34.

[7]Jef Verschueren.Understanding Pragmatics[M].Beijing: Foreign language teaching and research press,2000.

[8]于国栋.语码转换研究的顺应性模式[J].当代语言学,2004(1):77-87.

[9]何刚.话语、社交、文化—文化驱动的社会语用视角[J].外语教学理论与实践,2001(3):35-41.

[10]钱冠连.语言:人类最后的家园[M].北京:高等教育出版社,2005:327.

[11]王虹,束定芳.言语平等关系与心理平衡结构[J].外国语,1994(3):5-11.

Speech Adaptation in Power and Solidarity

WAN Zhi-yong1,HU Min2

(School of Foreign Languages,Hubei Engineering University1,2,Xiaogan 432000,China)

Linguistic choices concerning power and solidarity(two parameters for language choice,vertically and horizontally),on certain degree manifest the social role or interpersonal relationship of the speech participants.This paper finds that Verschueren's language adaptation theory is interpretative for the linguistic choices of the speech participants'power and solidarity relationship.The outcomes of the linguistic choice are interadaptable with the language user's social world,mental world and physical world.

power;solidarity;communicative context;speech adaptation

H002

A

1672-9617(2014)04-0507-04

(责任编辑 伊人凤 校对 祁刚)

2013-12-11

孝感学院人文社科研究项目(R2011012)

万志勇(1974-),男,湖北汉川人,讲师,硕士。