“情·景·型”模式在机械波传播教学中的应用

张远强

(遵义师范学院物理与机电工程学院,贵州遵义563002)

在进行《波的形成和传播》一节的教学时,学生对传波物质不“迁移”和机械波呈现“周期性”理解不透彻。在具体的教学过程中,与学生沟通时,发现学生的“结症”在于不能在头脑里正确建立“波是机械振动的能量和形式在媒质中的传播”的“模型”。

一、营造简单的“情”与“景”,构建雏“型”

为了让学生正解理解机械波的传播,笔者由“看得见”的绳波入手(见图1),先让学生自学教材第24页的横波的形成过程,出示问题:

(1)绳上每一点开始运动时的运动方向;

(2)绳上各点运动的先后顺序;

(3)绳上各点运动的能量来自哪里;

(4)波源振动一周期的时间内,不同时刻的波形是否相同;

学生自学完后都能回答:绳上每一点开始运动时的运动方向与波源开始振动的方向相同;绳子各部分可看成是相互之间存在弹力的质点,沿波传播方向,前一质点依次带动后一质点,后一质点延迟振动,绳端上下振动的状态就沿绳子传递出去,从整体上看,就形成凹凸相间的波形;绳上各点运动的能量来自前质点,最终来自波源,也就是说各质点的振动是受迫振动;波源振动一周期的时间内,不同时刻的波形是不相同的;这样就使学生在绳波情景下在头脑里建立起“波”的模型。

图1

然后结合教材的“做一做”实验,抽一组身高相近的学生排成一行,手举一条彩色布带,从左边第一位同学开始,周期性地下蹲、起立,后面的同学依次重复前一个同学的动作,只是后一位同学总比前一位同学稍迟一些。这样就会看到凹凸相间的波沿着队伍传播出去,而每一位同学的脚并没有移动。让同学们亲身体验后再出示并回答问题:

(5)彩色布带的作用是什么?

前一位同学通过它传递开始下蹲和起立的信息,起到传递信息和能量的作用,就是传播振动形式的介质;

(6)每一位同学只是重复下蹲、起立的动作,但脚并没有移动,这说明了什么?

说明机械波形成的过程中,各质点在各自的平衡位置附近振动,将振动形式传递出去,质点并不迁移。

这样通过同学们亲自营造“情”、“景”,模拟波的形成过程,感受波的特点,对波的认识就有了初步的“型”。

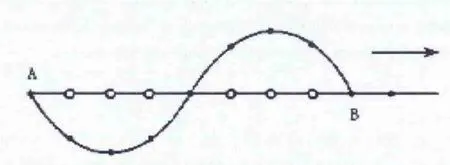

当波源持续振动时,又怎样呢?设想某波源在振动中沿柔软的细绳发出一列横波。在第一个周期内,该波在原绷直的细绳的A端开始传播。当A振动完一个周期,振动形式恰传至B点,且在A、B间形成的横波如图2。

图2

而B点对于B点后绳上各点来说,自然相当于“波源”(也称“前质点”)。如果不考虑阻力存在,A再振动一个周期时,B点的振动又要沿绳传至C点,在B、C间也形成与A、B部分完全相同的横波,以致在绳A、C部分就呈现出如图3示的波形。

图3

从这里可以看出,绳子B、C部分形成的横波只是B点振动在B、C部分的传播,并非是第一个波形A、B“平移”来的,A、B段的波依旧保持着它本来的横波面目。

这个讲法,是合乎教材要求的。但结合课堂教学信息反馈可发现,在或多或少的学生心里仍然留有这么一个印象:B、C部分的波形是A、B部分平移来的,A、B部分的波形平移至B、C后,A、B部分的细绳又还原成了先前的“绷直”状态。

既然学生记住了“传波物质不迁移”和“机械波呈现的周期性”,为啥还会出现“A、B部分的波形平移至B、C后,A、B部分的细绳又要还原到到先前的‘绷直’状态呢?”

二、引导分析“情”与“景”,发展定“型”

在具体教学过程中,针对学生的实际情况,按以下步骤循序渐进地对学生进行引导,可收到良好的教学效果。

(1)细绳的A、B段所以形成图3所示的波形,是因为组成A、B段细绳中的各质点先后振动,且相邻后质点总要“学”前质点的样子振动。因不同质点振动的时间有先后之分,所以才形成图3样的正弦波。

(2)A、B段细绳中的A点学振源的模样完成一个全振动(即A的振动传到B)后,B点又会带动B、C段中各质点先后“学”A、B段各质点振动,当又经一个周期时,B、C段细绳也表现出了和A、B段同样形状的波。这个波形形状虽然与A、B段波形相同,但绝不是A、B段“平移”过来的,因为B、C段中各点振动在形成正弦波的过程中,振源还在把振动传给A,因而A、B段中各点的振动仍在继续。

(3)只要振源不停止振动,A、B段细绳各质点就会按自己已经得到的能量、已经安排好的时间永远地振动下去,绝不会因为B、C段细绳波形的出现而“还原”成绷直状态。

(4)同样的道理,(只要振源提供能量不变)细绳B、C段以后的C、D……各段,虽然也要先后形成同样的正弦波,但它们的形成既不会影响前面各段已形成的波形,也不是前面各段细绳形成波形的“平移”,更不是波源的“平移”。

三、拓宽“情”与“景”,引伸成“型”

当横波的“情、景”在学生头脑里真正成“型”以后,要建立纵波的传播模型就比较容易。

先演示教材25页纵波的形成实验(见图4),要求同学注意观察弹簧中形成的波的表现:(1)弹簧中小布条A的运动状况;(2)振源停止振动后,弹簧中的波动也会马上停止吗?演示后同学们很容易知道,弹簧中的波动表现为疏密相间的波在弹簧上传播;小布条A只是在它平衡位置附近来回振动,没有随波迁移;波源停止振动后,波动不会马上停止,仍然在由近及远向远处传播。

图4

再设想某声波波源发出的声波(为方便研究,只考虑从左向右传播的)在空气中传播,由如图5知道,设想处于01之左附近的声源向右发出一定频率的声波后,平衡位置在01的A部分空气开始向右振动。达振幅后既要迫使平衡位置在02的 B部分空气振动,自己却要返回且经平衡位置01向左。以后平衡位置在02的 B部分空气又要迫使平衡位置在03的C部分空气振动……如此相互影响,波源发出的纵波便由波源处经空气由近及远地传播开去。

图5

这里也可以看出,尽管声源的振动形式和能量被周围的空气传播开了,但波源并没有迁移,传递声波的空气的不同部分A、B、C也没有迁移!

综上所述,经这样处理后,机械波传播的情、景和型都在学生头脑里建立起来,学生对机械波的传播再不感到难于理解,对传波“物质不迁移”和机械波呈现“周期性”也运用自如。

[1]人民教育出版社物理室.全日制普通高级中学教科书·物理(第2册,第二版)[M].北京:人民教育出版社,2006.

[2]人民教育出版社物理室. 编著全日制普通高级中学教师教学用书(必修加选修)·物理(第2册,第二版)[M].北京:人民教育出版社,2006.

[3]物理课程教材研究中心.普通高中课程标准实验教科书·物理(选修3-4·第三版)[M].北京:人民教育出版社,2010.

[4]物理课程教材研究中心.普通高中课程标准实验教科书·物理(选修3-4,教师教学用书,第四版)[M].北京:人民教育出版社,2010.