明清时期我国水、旱灾害时空演变特点的对比分析

张琨佳,杨 帅,苏 筠

(1.北京师范大学 地理学与遥感科学学院,北京 100875;2.北京市人工影响天气办公室,北京 100089)

明清时期我国水、旱灾害时空演变特点的对比分析

张琨佳1,杨 帅2,苏 筠1

(1.北京师范大学 地理学与遥感科学学院,北京 100875;2.北京市人工影响天气办公室,北京 100089)

研究历史时期自然灾害的空间分布和时间变化特点,可以为自然灾害风险防范提供基础依据。论文基于《中国三千年气象记录总集》中的水旱灾害记录,重建了明清时期的水灾和旱灾县次序列,并分别绘制了水旱灾害的空间分布地图。分析结果显示:明清时期(1368—1911年)共发生水灾28266县次、旱灾21992县次,水灾较旱灾频发,但旱灾较水灾易出现高发;在时间上水灾的高值时段较集中,旱灾高值时段较分散、变化趋势波动性大;水旱灾害的高发时段具有一定的重合性,具体是1660s—1680s,1830s、1850s、1870s;在空间上,河北、山东、河南、浙江等省份受水旱灾害影响较大;水旱灾害受灾县、高发区主要集中在我国长江中下游、黄淮中下游地区;水灾的高发区呈南北方向块状分布,旱灾高发区则有一南一北两条东西方向的带状分布区。

水旱;明清时期;时空特征

水灾(洪涝)和旱灾是我国最主要的、影响最严重的气象—水文灾害,自古以来一直都是中国的心腹大患。作为文明古国,中国的历史资料浩如烟海,自有文字记载以来,有关水旱灾害的描述就频繁出现在各类文献记录中,这些史料也成为研究历史灾害的重要基础,已有研究证明了利用史料分析旱涝型及分布特点等的可靠性(王绍武和赵宗慈,1979)。通过史料总结历史时期水旱灾害发生的时空特点,不仅可以为评估水旱灾害风险提供基础数据,还可以为灾害应对提供借鉴参考(刘毅和杨宇,2012)。

由于史料记载存在“厚今薄古”的特点,因此离现代较近的时期史料更为丰富、记载体系更为成熟,自然灾害的记录已有细致的地点及范围、灾强及灾情的定性描述,“过去500年”、“明清时期”这一时段的研究较多。例如,《中国近五百年旱涝分布图集》(中国气象局气象科学研究所,1981)绘制了中国自1470—1979年的510幅旱涝分布图;郑景云等建立了我国东部及南部85个地区过去500年(1471—1950年)的旱涝指数序列(郑景云等,1993);严华生等通过经验正交函数的方法分析近500年我国旱涝变化的周期和空间型(严华生等,2004)。上述研究所涉及的区域范围较广,但是基础资料主要来源于部分代表性站点;而基于县域的历史水旱灾害研究则多为小区域范围的,如广东省(薛积彬等,2005)、湖北省(赵希竹,2012)、兰州地区(霍云霈,2012)等。较大区域范围的、基于各个县域历史资料的水旱灾害研究,是较为欠缺的。

为呈现全国范围、时空分辨率较高的历史水旱史实,本文选择明清史料为基础数据,以“县”为空间统计单位,以“年”和“十年”为时间统计单位,利用“县次”的灾害量化方式,将1368—1911年共544年的水旱灾害通过时间和空间两个维度进行展示和分析,总结发生特点,为现代水旱灾害风险防范提供基础依据。

1 资料和方法

1.1 资料来源

研究所用明清水旱灾害数据来源于张德二(2004)主编的《中国三千年气象记录总集》(三四卷,以下简称《总集》)。《总集》是中国目前最为系统、完善的气象科学基础资料,体例为编年体,各年度的气象记录按地名依序排列。各条记录前还增列今地名,以表示古地名的治所和大致范围,这种辑录方式有利于灾害县次的统计和制图表达。

根据《总集》,分别摘取气象记录中描述水灾、旱灾的记录,建立明清时期水旱灾害数据库。数据库字段包括年份、省份、地点、文字描述。由于《总集》是广泛采集各类史料编纂的,因此同一次灾害可能出现多条记录。为还原史实以及便于统计分析,需进一步对灾害记录进行量化处理。结合数据库的辑录特点,灾害频次的量化引入“县次”的概念,即以县级地域为统计单位,可以统计一定时段每个县发生水灾的总次数,也可以统计一定时段内一定区域范围内发生水灾的总县次。通过量化统计得出,整个明清时期全国共发生水灾28266县次、旱灾21992县次,共覆盖全国1513个县。

1.2 研究方法

利用数据库资料,通过以下方法对明清水旱灾害特点进行对比分析:

① 构建明清时期水、旱灾害县次序列

逐年统计1368—1911年期间,每年水灾、旱灾发生的县次数,建立年分辨率的序列。进一步以10年为统计单位,建立10年分辨率的灾害县次序列,分析水、旱灾害的时间阶段性特点及变化趋势。并以较大四分位值为分割点,定义灾害县次高于较大四分位值的年代为灾害高发期,以此分析明清时期水、旱灾害高发期的时间分布特点。

② 绘制明清时期水、旱灾害县次空间分布图

以县为统计单位,统计发生过水、旱灾害的1513个县各县在整个明清时期发生的水、旱灾害的总次数。并依据各县的灾次信息、利用ArcGIS软件绘制水、旱灾的空间分布图,对比分析其空间格局特点。同样以较大四分位值为限,定义县灾次数高于较大四分位值的县域为灾害高发区,由此分析明清时期水、旱灾害高发区的空间分布特点。

2 结果分析

2.1 明清时期水、旱灾害的时间序列对比

2.1.1 年尺度上的特点对比

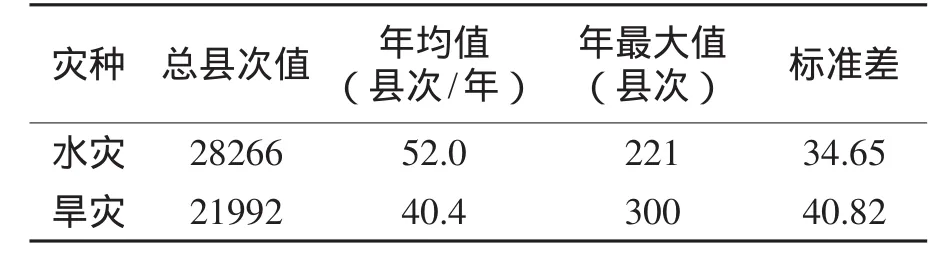

统计结果(表1)显示,明清时期水灾发生频次(总县次、平均县次)明显高于旱灾的频次。但是,旱灾的最值高于水灾:水灾单年最高值为221县次(1823年),旱灾则在1640年出现最高值300县次。

表1 明清时期水旱灾害发生概况Table 1 the statistics of f oods and droughts in Ming and Qing Dynasty

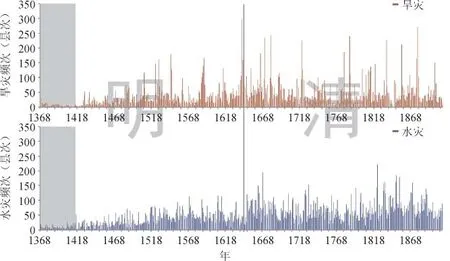

利用数据建立水旱年分辨率序列如图1。需要注意的是:明代初期(1418年以前),水旱灾害县次记录整体明显低于之后的时间段,出现这种现象的原因可归结为史料记载具有“厚今薄古”的特点。对比水、旱两个序列的变化趋势,可明显看出旱灾年际波动变化较大(标准差的对比也证实了这一点),其中公元1640、1671、1679、1721、1785、1835、1856、1877八个年份旱灾县次均超过200次,而水灾仅有公元1823年超过了200县次;旱灾县次低于10次的年份达83年(次),水灾仅有47年县次值低于10次。因此,从总数和均值来看明清时期水灾较旱灾更为多发,但旱灾更容易产生“大灾年”。

图1 明清时期水旱灾害县次序列(年分辨率)Fig. 1 The series of sequences about f oods and droughts frequency in Ming and Qing Dynasty (measured in years)

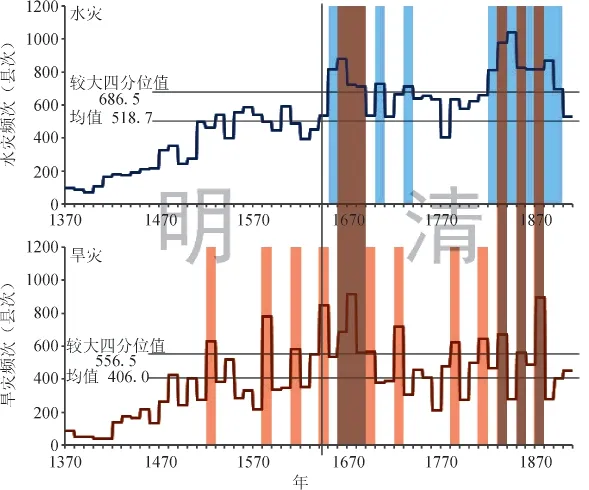

2.1.2 年代尺度上的特点对比

以10年为统计单位,构建10年分辨率的水、旱灾害县次序列图(图2)。水灾的10年总县次最高值为1840s的1038县次,旱灾为1670s的914县次,并且高值时间段均出现在最高值单年之后。在均值上水灾10年平均县次高于旱灾。不考虑史料记载存在前后数量差的情况,在整个时间线上水灾呈波动上升趋势,在1650—1690年、1820—1900年阶段出现两个比较明显的波峰;旱灾在1520s之前呈波动上升趋势,之后直至清代末年在一定范围内上下波动,1660—1680年阶段有小高峰,整体没有明显的上升或下降趋势,但年际变化大,跳跃性强。

定义水、旱灾害两个序列中县次超过各自较大四分位数的年代为水灾高发年代、旱灾高发年代。则水灾共有:1650s—1680s、1700s、1730s、1820s—1900s合计15个高发年代,高发时段占总时间段的28%,均出现在清代;其中清代初期和末期出现了连续高发阶段。旱灾有:1520s、1580s、1610s、1640s、1660s—1690s、1720s、1780s、1810s、1830s、1850s、1870s共14个高发年代,高发时段占总时间段的26%,但高发年代的分布比较分散,仅在清代初期出现一个集中期,清代末期旱灾高发段和非高发段则交替出现。

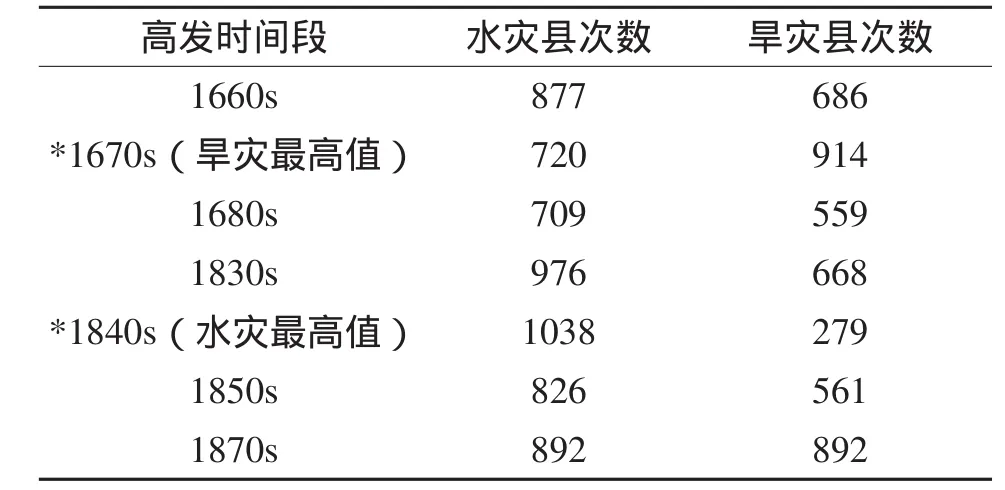

将水灾、旱灾的高发时间段叠加,即可得到明清时期水灾、旱灾同时高发的年代:1660s—1680s、1830s、1850s和1870s,即清代初期和中后期部分阶段,占整个时间段的1/9。其中旱灾最高值所在的十年也是水灾高发的阶段,但水灾最高值所处时间段旱灾仅仅发生了279县次(表2)。可能水旱高发期的出现时间相互之间并没有明确联系。

2.2 明清时期水、旱灾害的空间特征对比

2.2.1 省级空间上的特征对比

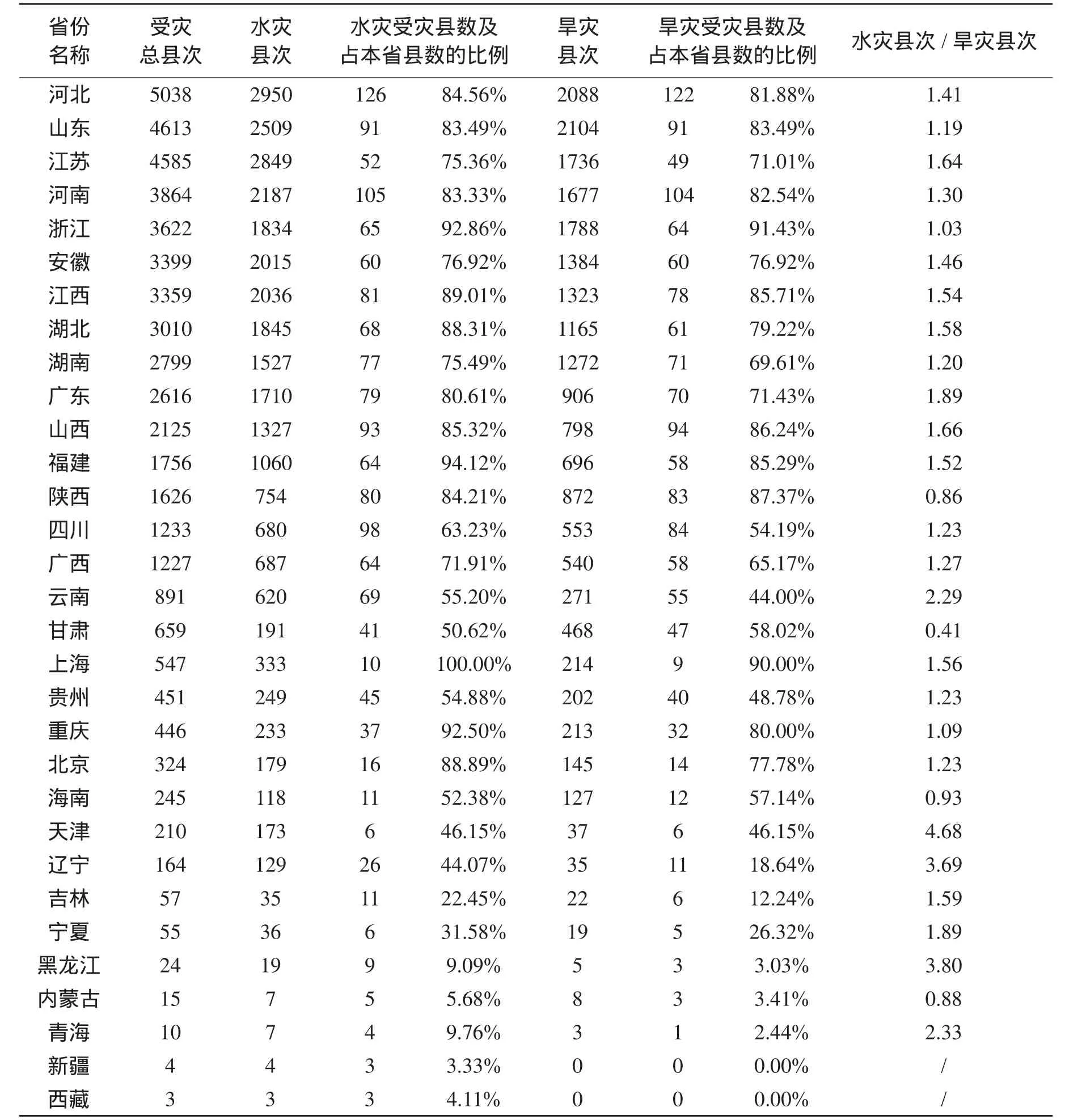

以省区为单位,统计明清时期各个省区发生的水旱灾害县次数,并做统计分析(表3)。水旱受灾总县次排在前位的是河北、山东、江苏、河南、浙江、安徽、江西等,即这些省份在明清时期水旱均高发。其中河北最多达5000余次,其水灾县次也是全国第一;灾害总县次排名第二的是山东省,它同时也是旱灾县次最多的省份。东北和西北部分省份各统计值均较低,其主要的原因是由于水、旱灾害在这些省区发生少,此外,也可能与这些地区离政治、文化、经济中心,文献记载不够完善有关,可能存在缺记。

图2 明清时期水旱灾害县次序列(10年分辨率)Fig.2 The series of sequences about f oods and droughts frequency in Ming and Qing Dynasty (measured in decades)

表2 明清时期水旱高发时间段Table 2 The high frequency periods of f oods and droughts in Ming and Qing Dynasty

一个省份内受灾县数的多少及其占总县数的比例,可以间接反映该省受此灾害影响范围的大小。因为:我国县域面积差别甚大的省区多位于西部(如新疆、西藏、青海、内蒙古等),而水、旱灾害多发的东中部省区的县域面积差别较小,比如,江苏省、河南省、河北省、山东省的县域面积平均值约为970 km2,1050 km2,1090 km2,1120 km2。所以,受灾县数多的省区,大致可以推断受灾的范围广。由统计(表3)可知,水灾受灾县数比例较高的省份有福建、浙江、江西等,而旱灾受灾县数比例较高的有浙江、山西等。水旱受灾县数排名靠前的省份中,江苏、安徽、湖南的受灾县数比例并不算较高的,说明这些省份水旱灾害波及的范围较为集中。综合受灾县次和县数比例来看,明清时期水旱灾害“大省”主要是河北、山东、河南、浙江。

此外,各省份水旱灾害发生的比例基本大于1,即大部分省份发生水灾的频次更高,部分省份如天津、云南、广东等水旱比例更是超过或接近2。在水灾频次高于旱灾的总体特征情况下,陕西、甘肃、海南、内蒙古却是旱灾高于水灾。

2.2.2 县级空间上的特征对比

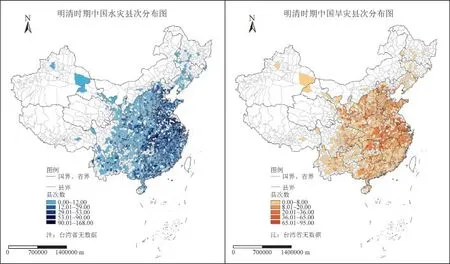

以县为单位,统计明清时期各个县发生的水、旱灾次数,并由此制作县灾次空间分布图(图3)。从统计数据得知,明清时期中国发生过水灾的县数有1494个,旱灾有1378个。在发生过水旱灾害的县市中,平均每县发生水灾18.6次,发生旱灾15.4次。水灾单县最高值是位于湖北省的汉川市(属孝感市),整个明清时期共发生168次的水灾;旱灾单县最高值是河北省的大名县(属邯郸市),达95次。从空间分布来看,明清时期中国水灾和旱灾分布范围基本一致,主要分布在我国中东部地区,其中水灾县次较多的地区主要是长江中下游、淮河中下游、黄河中下游及珠江三角洲地区,旱灾县次较多的地区除了长江中下游、黄淮中下游外,还有黄土高原地区。

表3 明清时期水旱灾害发生特点的省区统计Table 3 The statistics of f oods and droughts in Ming and Qing Dynasty at the provincial level

统计显示,明清时期的544年间,水、旱灾害发生次数不超过10次的县域均超过600个,可见对于40%左右的受灾县而言,水、旱灾害只是偶发现象。因此,同样选择较大四分位数作为划分标准,将受水灾大于25次、受旱灾大于22次的县域分别定义为水灾高发区和旱灾高发区,将水灾高发和旱灾高发叠加的地区定义为水旱高发区,并制作分布图(图4)。经统计,水灾高发区有362个县市(均占水灾受灾县的24.2%),旱灾高发区有326个县市(均占水灾受灾县的23.7%),即水灾高发地区分布范围更大。其中,有219个县同时是水灾和旱灾的高发区。

图3 明清时期中国水灾(左)、旱灾(右)县次分布图Fig.3 The spatial patterns of f oods (left) and droughts (right) in Ming and Qing Dynasty

图4 明清时期水旱灾害高发区分布图Fig.4 The spatial patterns of high frequency counties in Ming and Qing Dynasty

3 结论与展望

基于史料建立明清水旱灾害数据库并进行统计、对比分析,结果显示:明清时期共发生水灾28266县次,旱灾21992县次,水灾在总县次值、平均值、较大四分位值、受灾县数等方面均高于旱灾,但旱灾单年、十年县次最高值均高于水灾,可总结为水灾较旱灾频发,旱灾较水灾易高发。自明至清,水灾呈波动上升趋势发展,高值时间段集中在清代,且具有连续性;旱灾变化呈现上下波动,且年际变化较大,高值时间段较为分散,与非高值时段交替出现;水旱高发的重叠时段主要是1660s—1680s、1830s、1850s和1870s。在空间上,水旱灾害受灾县主要分布在我国中东部地区,集中于长江中下游、黄淮中下游地区,具体为河北、山东、河南、浙江等省份;其中水灾的高发区呈南北方向块状分布,范围较广,旱灾高发区则有一南一北两条东西方向的带状分布区,南沿长江中下游东西方向延伸,北沿黄河中下游向黄土高原扩展。

目前研究中尚存在一些问题,比如:史料“厚今薄古”的特点对研究结论有一定的影响,如何有效地减少史料记录多少带来的分析误差,有待改进。目前本文的对比分析仅从灾次入手,没有考虑灾害发生的严重程度,下一步的研究工作拟将灾次和灾强结合分析。

致谢:感谢北京师范大学地理学与遥感科学学院的孙甜甜在部分资料整理过程中给予的协助。

霍云霈. 2012.兰州地区近540年旱涝灾害研究[J]. 干旱区资源与环境, 26(5): 1–5. [Huo Y P. 2012. Study on drought-flood disasters in Lanzhou area for recent 540 years [J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 26(5): 1–5.]

刘 毅, 杨 宇. 2012.历史时期中国重大自然灾害时空分异特征[J]. 地理学报, 67(3): 291– 300. [Liu Y, Yang Y. 2012. Spatial distribution of major natural disasters of China in historical period [J]. Acta Geographica Sinica, 67(3): 291– 300. ]

王绍武, 赵宗慈. 1979.近五百年我国旱涝史料的分析[J].地理学报, 34(4): 330 –341. [Wang S W, Zhao Z C. 1979. A analysis of historical data of droughts and floods in last 500 years in China [J]. Acta Geographica Sinica, 34(4): 330 –341.]

薛积彬, 钟 巍, 赵引娟, 等. 2005. 历史时期广东省旱涝时空分布特征的初步研究[J]. 地理科学, 25(4): 461– 466. [Xue J B, Zhong W, Zhao Y J. 2005. Drywet distribution features of Guangdong Province during historical period [J]. Scientia Geograghica Sinica, 25(4): 461– 466.]

严华生, 万云霞, 严小冬, 等. 2004.近500年中国旱涝时空分布特征的研究[J]. 云南大学学报(自然科学版), 26(2): 139–143. [Yan H S, Wan Y X, Yan X D. 2004. A study of the temperal and spatial features of dryness/ wetness last 500-year period in China [J]. Journal of Yunnan University (Natural Sciences), 26(2): 139–143. ]

张德二. 2004.中国三千年气象记录总集[M]. 南京: 凤凰出版社, 江苏教育出版社. [Zhang D E. 2004. A compendium of Chinese meteorological records of the last 3000 years [M]. Nanjing: Phoenix Publishing House, Jiangsu Education Publishing House.]

赵希竹. 2012.清代湖北省水旱灾害的时空分布研究[D].武汉: 华中师范大学. [Zhao X Z. 2012. Research on Temporal and spatial distribution of Flood and drought about Hubei Province in the Qing Dynasty [D]. Wuhan: Central China Normal University. ]

郑景云, 张丕远, 周玉孚. 1993.利用旱涝县次建立历史时期旱涝指数序列的试验[J]. 地理研究, 12(8): 2–9. [Zheng J Y, Zhang P Y, Zhou Y F. 1993. A new approach of reconstructing the dryness/wetness index eries in China during historical times by using the number of drought/flood counties [J]. Gepgraphical Research, 12(8): 2–9. ]

中国气象局气象科学研究所. 1981.中国近五百年旱涝分布图集[M]. 北京: 中国地图出版社. [Chinese Academy of Meteorological Sciences. 1994. Yearly charts of dryness/ wetness in China for the last 500 years period [M]. Beijing: SinoMaps Press.]

A comparison of spatial and temporal distribution of f ood and drought in Ming and Qing Dynasty

ZHANG Kun-jia1, YANG Shuai2, SU Yun1

(1. School of Geography, Beijing Normal University, Beijing 100875, China; 2. Beijing Weather Modif cation Off ce, Beijing 100089, China)

Researching on spatial and temporal characteristics of natural disasters in history can help provide theoretical support for risk prevention. A database of floods and droughts in Ming and Qing Dynasty (AD 1368—1911) was established in this paper. The information used was picked from historical documents and counted at county scale. The paper constructs a series of sequences about flood and drought frequency, and presents the disaster patterns from maps. The conclusion shows that: (1) In total, there were 28266 floods and 21992 droughts have happened in the Ming and Qing Dynasty, but severe-drought-years outnumbered severe-flood-years. The flood sequence appeared rising trend while the flood one was volatile. During 1660s—1680s, 1830s, 1850s and 1870s, both floods and droughts occurred many times. (2) Hebei, Shandong, Henan, Zhejiang and other provinces were greatly influenced by the flood and drought. Affected counties, especially the ones influenced by both two kinds of disasters, were highly localized in the middle-lower reaches of Yangtze River, Yellow River and Huaihe River. The high frequency area of flood distributed as a north-south band while highly drought area appeared two east-west ones.

f ood and drought; the Ming and Qing Dynasty; spatial and temporal characteristics

P426.616;K248

:A

:1674-9901(2014)06-0385-07

10.7515/JEE201406004

2014-10-31

国家自然科学基金(41430528,41371201)

苏 筠,E-mail: suyun@bnu.edu.cn