新疆喀什市维吾尔族传统民居中的生态智慧

王雪娇 王 珊 刘东顺

(北京工业大学建筑与城市规划学院,北京 100124)

现代建筑大多通过人工控制室内环境,耗能较大,反观传统民居建筑却以低能高效可持续而长期存在。以新疆喀什市维吾尔族民居为例,为适应当地气候、反映地域环境与文化,以被动技术营造出相对适宜的生活环境,构成了独特的建筑空间与形态,体现出当地居民丰富而朴素的“绿色”思想。

1 地理区位与自然气候条件

喀什市位于新疆西南部,是中国最西部的边陲城市。地处欧亚腹地,自古为“丝绸之路”上的商埠重镇,是我国1986年公布的第二批历史文化名城之一。其面积555万km2,人口58万人,其中维吾尔族占75%[1],为典型伊斯兰城市。吐曼河与克孜勒河两条河流穿城而过,水源充沛,且具有丰富的林木资源,因此当地传统民居多生土与木构建筑。

喀什地区处于塔克拉玛干大沙漠边缘,海拔1 335 m,其气候条件与其所处的地貌形态具有直接联系:气温昼夜温差较大,全年平均气温11.4℃ ~11.7℃;光照时间长,年日照百分率63% ~84%,年平均每日光照6.6 h ~8.8 h,夏季达 9.9 h;降水稀少,蒸发旺盛,年平均降水量63.8 mm,蒸发量却高达2 487 mm,达降水量的38倍之多;四季分明,春季多沙尘、风暴天气,夏季酷暑炎热,冬无严寒,因此喀什市为典型西北干旱型绿洲城市,暖温带大陆性气候。

2 喀什维吾尔族传统民居建筑中的生态智慧

笔者通过对喀什市维吾尔族传统民居建筑现状的调研,观察布局结构及特殊构造,发现当地居民以生态智慧处理建筑建造及建筑环境的手法主要表现在以下几个方面。

2.1 整体布局结构

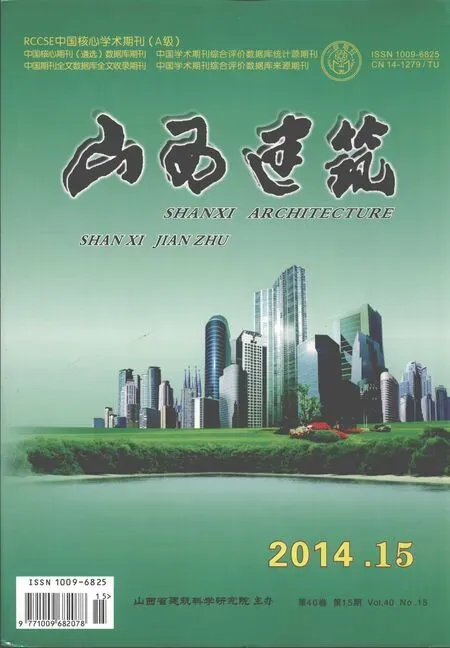

为适应喀什地区风沙大、夏季炎热的气候特点,传统民居的街区巷道如同仿生学中人体组织的微血管——细窄曲折却畅通无阻。其街巷狭窄连贯,建筑物鳞次栉比,相邻住户的房屋犬牙交错,相互遮挡成荫。迷宫式迂回的巷道不仅有效减弱了风沙对建筑的负面影响,保障室内环境的舒适度,同时,当地很多民居二三层房间向外悬挑、架空构筑,借用巷道上部空间增加房间使用面积,达到了最大化利用空间和制造巷道遮阴效果的双重效果(见图1)。在有过街楼的地方,巷道上部被楼层覆盖,大大缩短了街巷暴露于阳光下的时间,减少行人在巷道中的暴晒,遮阳效果非常明显。

同时,狭窄巷道具有自然成风的“冷巷”特性,成为建筑气候的热缓冲层。此缓冲层调节微气候的方式,是对进入主要功能区的空气进行预冷:狭窄通道内很容易获得纵向通风,且风速较大,空气置换效率高,由此带来夜间凉空气与墙体和地面的热交换所产生的冷源。同时,建筑屋顶在白天受太阳辐射升温较快,而墙体及地面保持相对低温,冷却了冷巷的空气,密度差导致空气从冷侧向热侧流动,由此产生通风换气,冷巷中经预冷的空气进入建筑内部。这样自然成风的“冷巷”特效,在炎热的夏季加速了热量的散发,便于人体热平衡。

图1 喀什维吾尔族传统街区巷道主要断面形式

此外,由于建筑体形系数对建筑能耗影响显著,建筑体形系数越小,单位面积对应的外表面积越小,外围护结构的传热损失或通过辐射得热的面积也越小。因此喀什传统民居采用聚合式的建筑布局,建筑物彼此密集紧靠,有效减少了建筑外围护结构受热面积,从而降低室外空气通过墙体发生的热传导,实现节能环保。

2.2 自然“生长”的过街楼

喀什维吾尔民居建筑最大的特点是建筑为平面方正的封闭型内向空间,并可根据使用需求进行生长、加接,使空间像细胞般进行分裂。如家庭成员结构的逐步演变,子女增多居室不够,或经济与文化价值观念的发展等,都要求住户不断调节使用空间。而原本院落已形成,或经济能力不够导致无法另辟新院建宅时,在原有宅院的基础上逐间增加便成为当地居民的普遍做法。当无地可扩时,居民会采取借用屋侧街巷加建空间的办法,过街楼便这样应然而生。

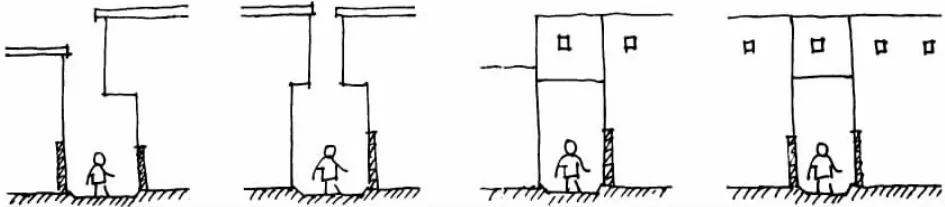

居民借用屋侧街巷的空间,将过街楼建于街巷两旁高墙之上,作为街巷屋顶的上部空间,多为卧室或储藏间,下部空间仍可通行(见图2)。由此一来,既不影响街巷通风,还减小了街巷暴露于阳光中的面积,减弱阳光辐射带来的升温效应。同时在街巷中形成的灰空间,丰富了街道空间的景观,并提供更大阴影区域的遮蔽空间(见图3)。街巷空间收放自如,张弛有度。

图2 喀什街巷中的过街楼

图3 过街楼下形成的庇荫空间

喀什传统街区建筑单元的不断分割、改建、竖向扩建,新旧建筑的差异,显示出当地民居很强的生命力,同时也更自然地呈现出“生长住宅”这一历史信息。

2.3 可调节温湿度的生态墙体

干热性气候区建筑的围护结构蓄热是控制室内温度波动的最有效措施。黄土作为生土墙体材料,不仅可以很好的适应气候,同时可就地取材,成本经济,材料制作过程无燃料消耗与环境污染,具有可再生和可降解性。加之当地土质具有粘结性强、容易脱水成型等特点,取之不尽、用之不竭的泥土便被维吾尔族居民发展为生土砌筑、土坯砌筑、烘焙砖砌等多种建造形式。

喀什维吾尔族民居的生土外墙厚度为400 mm~1 500 mm,属厚重型建筑围护结构。生土材料虽导热系数偏高(0.7 W/(m·h)),但属多孔材料,具有湿度调节功能。且生土热惰性大的特性,加大了其对温度的阻尼,提高了衰减倍数和延迟时间,能够有效降低内表面平均温度和最高温度。墙体热容和热稳定性也随着厚度的增加而增加。因此生土厚墙热稳定性较好,具有良好节能效果。

传统的土坯房以木构架作为承重体系,土坯(或夯土)墙为围护结构。墙的断面均为上窄下宽的梯形,不可太高也不易开设太多门窗空洞,否则垒土有困难。施工后待完全干燥才能承受荷载。

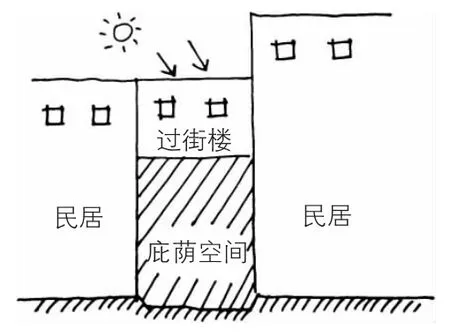

由于太阳辐射和土壤的热惰性,建筑室内温度适宜,受外界温度影响较小。夏季,喀什当地最高气温可达40℃,热阻较大的重质厚墙可吸收部分热量,减缓热传导的速度(见图4);冬季,当地最低温度-22℃,厚实的生土墙体不仅阻挡了寒冷而强劲的大风,白天墙体吸收的紫外线还会在夜晚来临时释放,增强热稳定性,从而给居民带来舒适感。因此,生态的土墙具有良好的隔热、保温、防寒,以及控制室内温度波动的作用。

图4 重质厚墙白天吸热

2.4 适宜的窗户设计

窗是保温隔热能力最低的围护结构。在围护结构整体热损失中,门窗的热损量达到40%,单层窗总传热系数为6.4 W/(m2·K)左右,为同等面积外墙的4倍[2]。合理设置窗口位置及大小,能够有效改善室内热舒适性。喀什维吾尔民居对外开窗面积很小,建筑外墙体或不开窗,或采用高侧窗的形式(见图5)。高侧窗能有效促进空气的对流换热,夏季当室内气温高于室外时,室外密度大的冷空气从面对庭院的房间下部窗户处流入室内,室内密度较小的热空气则从面对街巷的房间上部窗口处排出,形成空气的自然对流,改善室内热环境。因此,高侧窗能在保证民居较好私密性的情况下达到自然通风采光的效果。

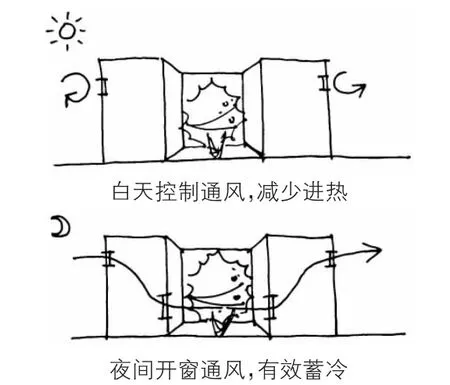

同时,喀什民居高墙小窗还能避免当地多风沙、强日照带来的不良影响。新疆湿度较低,室内不晒阳光即会保持凉爽。高墙小窗的设计能够有效避风和减小外露面积,在夏天大大降低通过窗户传进室内的热辐射,减少热辐射和阳光对室内负面影响,使室内保持凉爽状态。夏季通常采用夜间通风:白天酷热时关闭门窗,夜晚开启使冷空气流入,即通过夜间通风排除内部的热气和蓄积的热量,降低室内温度(见图6)。冬季高侧窗又可有效减小热损失,改善室内热舒适性。因此,喀什民居的高墙小窗,有效的减少了室内热量通过窗户流失到室外,保证室内热舒适度。同时,这些小孔洞也活跃了建筑单调封闭的外立面。

图5 建筑外立面的高墙小窗

图6 夏季通风示意图

而面对建筑内部庭院的房屋立面则设大面积窗户,以利于房屋的通风采光,有效控制空气的流通和热辐射传递。

2.5 屋顶平台与庭院的小气候

屋顶对屋内热舒适性影响较大。喀什干旱少雨,很少考虑泄水处理,故此大多民居为平屋顶,屋面铺盖采用土产的材料——草泥屋面,草泥下面是细木条横竖排列而成的密肋结构。喀什地区较高的人口密度,加大了屋顶作为生活空间的利用率,使平顶屋面成为居民拓展生活空间的场所(见图7)。居民在屋顶上搭建架棚形成露台,在此进行很多家务活动诸如纳凉、晾晒衣物、农产品及杂物堆放等[3]。搭建的凉棚不仅为居民提供屋顶庇荫空间,更减少了阳光直射屋面的机会,从而屋面温度降低,建筑室内热辐射相应减少,有利居憩。有些人家为了不使顶部的杂乱情况外露,沿建筑外墙加砌花格短垣予以遮挡,在柱、梁及檐部予以装饰,便改变了原本平房的简单面貌,建筑形象也因此而丰富起来(见图8)。

图7 屋顶露台的使用

图8 屋顶檐部装饰

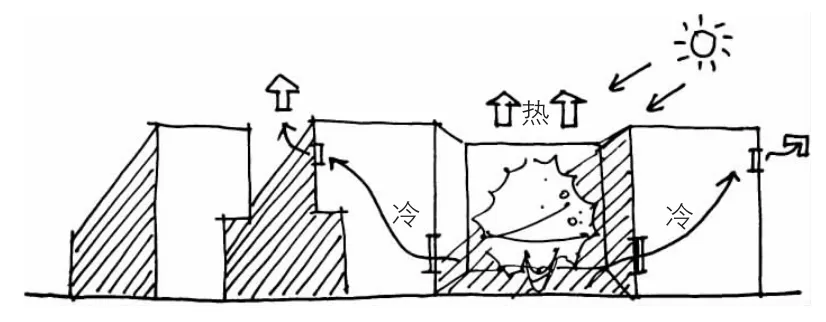

其次,尽管塔克拉玛干大沙漠西缘干旱少雨、风沙频繁,气候条件十分恶劣,当地维吾尔族居民却通过自家的集中式内向庭院,营造出富有艺术品位和生活情趣的空间。内庭的设置使院内大部分区域处于变化的阴影区,庭院内温度较室外低,由此产生冷热气压,形成的气流有助于建筑内外的自然通风,改善室内热环境。白天,建筑外墙受太阳辐射,其表面发热而产生的热气流向上升腾,从中形成小巷内冷空气气流的云层。夜晚,自然通风使得作为蓄冷体的内部结构被冷却,使其在次日白天发挥冷源作用。因此,内部庭院起着“自然空调”的作用,有效调节着庭院周围的空气流动和光照系数,为居民围合出一个舒适自在的小气候环境空间(见图9)。

此外,院内的绿化布置受到特别的重视。郁郁葱葱的果树、花卉巧妙配置,乔木、灌木互相搭配,营造出夏季气候凉爽宜人的内院空间。丰富的植被绿化不仅因为维吾尔族热爱自然的缘故,还因为其可对院内空气、土壤和水进行生态循环处理,吸收CO2,改善庭院空气循环效果,同时保护庭院地面免遭太阳直射,减少炫目现象,增加院内湿度,从而调节庭院微气候。研究表明,夏季外界炎热高温的情况下,庭院热稳定性良好,院内空气温度波动明显低于外界,最高温度出现时间明显延迟[4]。因此,院内绿化起着防止风沙、调节温度、美化环境的作用。当地居民生活的单纯和对大自然的眷恋,都在内庭院这个小空间中表达的淋漓尽致。

图9 内庭院热交换示意图

3 结语

喀什维吾尔族民居建筑真实地反映了自然界中的一切积极和消极因素。通过当地居民丰富的经验与智慧,使其同时满足了社会生活的需求和建筑与自然和谐共处,对今天的喀什地区建筑设计有重要的参考价值。

[1]维基百科,http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%96%80%E4%BB%80%E5%B8%82[J/OL].2013-05-07.

[2]刘念雄,秦佑国.建筑热环境[M].北京:清华大学出版社,2007:215.

[3]陈震东.新疆民居[M].北京:中国建筑工业出版社,2009:178.

[4]赵敬源.庭院式民居夏季热环境研究[J].西北建筑工程学院学报,2001(18):8-11.