剖宫产术后腹壁切口子宫内膜异位症的分析

薛艳

剖宫产术后腹壁切口子宫内膜异位症的分析

薛艳

目的对剖宫产后腹壁切口子宫内膜异位症(AIEMS)进行临床分析, 为该病症的诊断及治疗提供参考。方法19例AIEMS患者进行手术治疗, 术后辅助药物治疗, 并回顾分析所有病例资料, 观察AIEMS的临床特点、治疗效果及复发率。结果19例AIEMS患者均中12例肿块浸润皮下脂肪与腹直肌前鞘, 4例为肿块浸润腹直肌, 3例病灶扩散至腹膜, 所有患者经手术治疗, 并配合术后辅助药物治疗后均成功治愈, 包括切口痛、周期性疼痛等基本症状均明显好转, 较治疗前差异有统计学意义(P<0.05), 术后对切除组织进行病理检测, 15例检测结果见内膜腺体与间质, 另4例未见, 但根据患者病史、体征、病症及术中咖啡色液体, 均可确诊为子宫内膜异位症。此外所有患者在治疗后5~12个月的随访中均未见复发病例。结论AIEMS可根据患者病史、临床症状、体征结合B超进行初步诊断, 由术后病理检测确诊, 采用手术治疗的疗效确切, 规范剖宫产术中操作、保护腹壁切口、减少剖宫产率是预防AIEMS的有效措施。

剖宫产术后并发症;子宫内膜异位症;腹壁切口

子宫内膜异位(EMS)指原本应在子宫内部生长的内膜组织于子宫体外处生长, 其中以盆腔脏器及腹膜最为常见[1],而AIEMS比较少见, 但随着剖宫产率的逐年上升, AIEMS发病率也有所增加[2]。本次研究为对剖宫产后AIEMS进行临床分析, 以此为该病症的诊断及治疗提供参考。选取本院19例AIEMS患者作为研究对象, 对该组患者进行手术治疗, 术后辅助药物治疗, 并回顾分析所有病例资料, 观察AIEMS的临床特点、治疗效果及复发率, 现报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 从2004年2月~2014年1月于本院就诊的AIEMS患者中选取19例, 年龄23~39岁, 平均年龄(28.8±2.1)岁,病灶直径在1~4 cm, 平均直径(2.4±0.3)cm, 12例肿块浸润皮下脂肪与腹直肌前鞘, 4例为肿块浸润腹直肌, 3例病灶扩散至腹膜;11例为腹壁纵切口, 8例为腹壁横切口;14例为急诊剖宫产, 5例择期剖宫产;发病时间在术后6个月~5年;17例有1次剖宫产史, 2例有2次剖宫产史。

1.2临床症状 所有病例均在剖宫产后的不同时间内出现切口下方疼痛, 疼痛大多为月经前1~2 d, 经期过后疼痛消失。早期没有明显包块, 随着症状反复, 切口下方出现拇指大小的硬块, 不活动, 有触痛感, 并缓慢增长, 经期时包块体积增大, 月经干净后缩小。

1.3体征 包块在剖宫产切口下方部位, 较硬, 病灶直径为1~4 cm, 圆形或椭圆形, 基底部较宽, 不活动, 有触痛感, 病灶表浅的患者, 局部皮肤为暗紫色。

1.4相关检测 腹部彩超检测:腹壁切口下部可见直径为1~4 cm的低回声包块, 内部有点絮状小光点, 没有完整包膜,和周围组织的分界模糊不清。血CA125均有不同程度上升,对腹壁肿块行穿刺检测, 结果显示可见不同程度的腺上皮分化及成簇菱形间质细胞。

1.5手术方法 麻醉方式为连续硬膜外麻醉, 给予局部病灶切除, 沿着切口瘢痕对包块部位做菱形切口, 深度至包块底部, 切缘与肿块边缘距离约为0.5~1.0 cm, 3例病灶扩散至腹膜病例, 通过无病灶部位进入腹腔, 并避免对粘连的肠管、大网膜及膀胱造成伤害, 将病变腹膜切除。

1.6术后用药 19例病例中5例病灶较大且和周围正常组织界限模糊不清的患者于术后给予孕三烯酮, 每周服用2次, 2.5 mg/次, 连续用药3~6个月, 另14例患者给予米非司酮口服治疗, 与月经后第5天服用, 1次/d, 12.5 mg/次, 连服22 d,持续3~6个月。

1.7观察指标 本次研究选取本院19例AIEMS患者, 对该组19例患者均进行手术治疗, 术后辅助药物治疗, 并回顾分析所有病例资料, 观察AIEMS的临床特点、治疗效果及复发情况。

1.8疗效判定 有效:周期性疼痛等基本临床症状消失,经临床检查未见触痛性肿块或结节, 经超声检测结果显示无低回声包块。无效:周期性疼痛等基本临床症状仍然存在或加重, 经临床检查可见触痛性肿块或结节, 经超声检测可见低回声包块。

1.9统计学方法 本次实验数据采用SPSS12.0软件进行统计学分析。计量资料以均数±标准差形式表示, 对比采用t检验, 计数资料对比采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

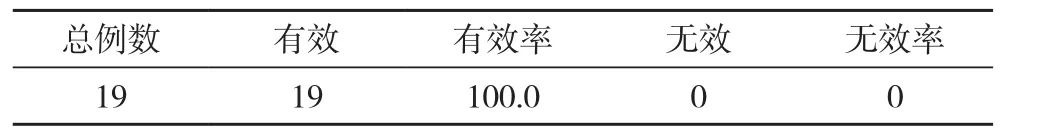

2.1治疗结果 19例AIEMS患者均中12例肿块浸润皮下脂肪与腹直肌前鞘, 4例为肿块浸润腹直肌, 3例病灶扩散至腹膜, 所有患者经手术治疗, 并配合术后辅助药物治疗后均成功治愈, 包括切口痛、周期性疼痛等基本症状均明显好转,较治疗前差异有统计学意义(P<0.05), 在治疗后5~12个月的随访中未见复发病例, 见表1。

表1AIEMS患者治疗情况(n, %)

2.2病理检测结果 术后将切除组织进行病理检测, 15例检测结果见内膜腺体与间质, 另4病例未见, 但根据患者病史、体征、病症及术中咖啡色液体, 均可确诊为子宫内膜异位症。

3 讨论

EMS常见于生育期女性, 其发病机理还有待研究, 目前有种植说、诱导说及体腔上皮化等学说[3]。AIEMS的成因推测为手术中将子宫内膜带到切口处, 于该处形成医源性种植, 而患者处于免疫功能减弱的状态下, 内膜碎片无法正常清除, 并在细胞因子、雌性激素与酶的诱导下, 生成病灶,出现AIEMS临床症状。内膜从种植到出现临床症状的时间,取决于内膜活性、种植量及患者的免疫机制[4]。研究显示,高雌性激素可促进内膜增殖, 但高孕激素则会抑制其生长[5]。AIEMS可根据患者病史、临床症状并结合超声检测作出初步诊断, 此外虽然血CA125会有不同程度上升, 但通常不作为诊断依据, 而确诊则需要通过术后的病例检测[6]。同时因部分EMS可出现组织学病变, 甚至癌变, 因此需加强临床重视,患者一旦确诊, 需及早采取手术治疗[7]。

EMS主要治疗方式有手术治疗和药物保守治疗, 但由于AIEMS的病灶为切口瘢痕处, 周围为大量结缔组织, 药物很难进入, 治疗效果不佳, 因此本次研究采取手术切除治疗。另因病灶和周围组织界限模糊, 很可能在正常组织中散存少部分内膜组织, 故在病灶切除的过程中, 至少多切除周围0.5 cm正常组织, 防止复发, 如果病灶范围大, 切除后会对腹壁造成过大缺损, 组织对合困难, 这时可以补片修补, 预防切口疝[8]。本次研究中19例AIEMS患者中12例肿块浸润皮下脂肪与腹直肌前鞘, 4例为肿块浸润腹直肌, 3例病灶扩散至腹膜, 所有患者经手术治疗, 并配合术后辅助药物治疗后均成功治愈, 包括切口痛、周期性疼痛等基本症状均明显好转, 较治疗差异有统计学意义(P<0.05), 术后将切除组织进行病理检测, 15例检测结果见内膜腺体与间质, 另4病例未见, 但根据患者病史、体征、病症及术中咖啡色液体, 均可确诊为子宫内膜异位症。此外所有患者在治疗后5~12个月的随访中均未见复发病例。

综上所述, AIEMS可根据患者病史、临床症状、体征结合B超进行初步诊断, 由术后病理检测确诊, 采用手术治疗的疗效确切。规范剖宫产术中操作、保护腹壁切口、减少剖宫产率是预防AIEMS的有效措施。

[1] 康美霞, 游丽雅.剖宫产术后腹壁切口子宫内膜异位症临床观察及治疗.河北医学, 2011, 17(12):326-328.

[2] 张桂霞.米非司酮联合手术治疗剖宫产术后腹壁切口子宫内膜异位症疗效观察.武警医学院学报, 2011(20):486-487.

[3] 张琴美, 张春平, 柯显嬉.腹壁切口子宫内膜异位症恶变1例.实用妇产科杂志, 2011, 24(2):112-114.

[4] 赵学英, 郎景和, 冷金华.腹壁子宫内膜异位症的临床特点及复发相关因素分析.中华妇产科杂志, 2012,39(2):97-100.

[5] 孙霭萍, 李京宏, 辛育龄.电化学治疗腹壁会阴切口子宫内膜异位症疗效观察.中国妇幼保健, 2011, 22(17):2424-2427.

[6] 奚玲, 黄亚珍.手术切口瘢痕子宫内膜异位症11例临床分析.中国实用妇科与产科杂志, 2012, 20(5):312.

[7] 朱兰, 郎景和, 杨隽钧.切口部位子宫内膜异位症的临床特点.中华医学杂志, 2011, 83(19):1710-1711.

[8] 李亚里.特殊部位子宫内膜异位症的发生及处理.中国实用妇科与产科杂志, 2012, 18(3): 145.

2014-06-23]

473000 河南省南阳医学高等专科学校第一附属医院产科