颅脑创伤开颅术后患者持续颅内压监测的护理

戴碧兰 樊小鹏 宋娟

颅脑创伤开颅术后患者持续颅内压监测的护理

戴碧兰 樊小鹏 宋娟

目的探讨颅脑创伤患者术后持续颅内压(ICP)监测的护理经验。方法48例颅脑损伤开颅手术患者, 分为ICP监测组24例和对照组(未进行ICP监测)24例, ICP监测组应用Codman颅内压监护仪进行监护及护理, 根据颅内压的变化及时作出相应处理。对照组按照医嘱执行神经外科护理常规。对比ICP监测组与对照组的预后。结果采用GOS评估系统进行预后评估, ICP监测组预后明显优于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。结论颅脑损伤患者术后动态ICP监测, 有助于准确判断病情,辅以细致周到、科学合理的护理措施, 对改善患者的预后有重要意义。

颅脑创伤;颅内压监测;护理

颅脑创伤(traumatic brain injury , TBI)开颅术后的脑水肿、迟发性颅内血肿以及再出血等引起的高颅压可导致继发性脑损害, 同时也是这类患者重残和死亡的最常见原因。国外及国内TBI救治指南均强烈推荐对重型TBI患者行颅内压(intracranial pressure, ICP)监测[1,2]。ICP监测是采用传感器和监护仪动态测定颅内压的一种方法。此方法简便、创伤小,测压直接准确, 是监护ICP最准确的方法, 被称为ICP的“金标准”[3]。可在脑室内、脑实质内、蛛网膜下腔、硬膜下和硬膜外安置监测探头。最常用的方法是脑室内置管监测颅内压, 这种方法比其他监测方法更准确、漂移少, 并且还可以通过释放脑脊液来治疗颅内压增高的症状。现就2011年8月~2013年3月, 作者应用ICP监测仪对本院24例TBI开颅术后的患者进行硬膜下或脑室内ICP监测, 并与同期未进行颅内压(ICP)监测的患者进行比较。现报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 收集2011年8月~2013年3月本院收治的TBI患者48例, 男30例, 女18例;年龄21~84岁, 平均年龄40.5岁。其中车祸伤25例, 高处坠落伤8例, 摔到等其他原因致伤15例。两组病例之间年龄经t检验, 性别经χ2检验, 术前GCS评分经秩和检验, 差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2临床表现 伤后均有10 min~2 h的昏迷史。入院时GCS评分:3~5分17例;6~8分13例;9~12分10例;12~15分8例;临床表现主要为不同程度头痛、呕吐、早期无或有轻度意识障碍。26例患者出现为严重的意识障碍, 一侧或双侧瞳孔散大。所有患者入院时都行头部CT检查, 其中急性硬膜下血肿伴(或)脑挫裂伤25例, 急性硬膜外血肿23例, 所有患者均由不同程度的蛛网膜下腔出血。

1.3分组及护理 48例病例随机分为ICP监测组24例和对照组24例。两组病例均使用包括抗炎、止血、脱水、神经营养等治疗。严密监护生命体征变化、意识状态变化。保持呼吸道通畅, 必要时行气管切开术, 并根据变化及时采取处理措施。ICP监测组患者, 在开颅术后放置强生公司的Codman ICP监护仪进行脑室内或硬膜下ICP监测, ICP监测时间为1~7 d。如果监测显示ICP持续增高, 在排除发热、躁动、呼吸道梗阻、体位、尿潴留等因素后, 及时复查头颅CT, 必要时及时再次手术。对照组开颅术后, 不放置ICP探头,根据病情选用镇静、脱水等治疗。除非患者出现明显病情变化, 如瞳孔变化、骨窗压力明显升高, 否则通常术后1~3 d复查头颅CT。两组患者均重视基础护理, 预防并发症。

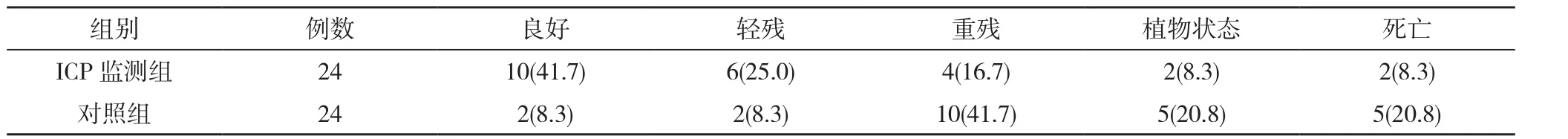

1.4预后评价 采用GOS评估系统对两组患者进行预后评估, 分为良好、轻残、重残、植物状态、死亡, 评估时间为伤后3个月, 并将此作为治疗效果的评价依据。

1.5统计学方法 应用SPSS20.0进行数据统计分析。计量资料以均数±标准差表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

两组患者均随访3个月, 采用GOS评估系统进行预后评估, ICP监测组预后明显优于对照组(P<0.05)。见表1。

表1ICP监测组与对照组患者治疗效果的比较 [n(%)]

3 护理

3.1监护系统的护理

3.1.1监护系统是由位于颅内的探头、连接探头和显示仪的光纤、显示仪等部分组成的。在这些部件中光纤最为娇贵,故使用和保养备用时尤其要注意避免过度扭曲及打折。通常监护探头在手术中安置成功后, 须用胶布妥善固定在头皮敷料或弹力帽上。这样在翻身和治疗过程中可以有效避免牵拉、身体的误压, 甚至是折断脱出。每天给头皮上的伤口换药时应认真观察和检查, 发现有渗液、渗血应及时处理, 严格执行无菌技术, 预防感染。

3.1.2积极创造准确测量ICP的条件, 正常颅内压是5~15 mm Hg (1 mm Hg=0.133 kPa)水平, 目前认为颅内压控制在5~20 mm Hg范围内是合理的, 至于正常范围内的最佳水平则需要根据每位患者具体的临床情况而定[4]。对于躁动的患者, 遵医嘱使用咪达唑仑镇静, 芬太尼镇痛。采用RASS评分系统, 使患者的RASS评分维持在0~2分之间, 并辅以适当的身体约束, 为准确测量ICP创造良好条件。

3.2基础护理 术后监护病房患者给予特级护理, 无特殊禁忌者床头抬高20~30°, 吸氧2~4 L/min, SpO2在96%~100%,持续24 h心电监护。每小时记录患者ICP数值及生命体征(如心率、呼吸、血压、瞳孔)变化。保持病房适宜的温度、湿度,随时关注监护仪的报警设置及报警情况, 及时作出处理。避免噪音、强光的刺激, 创造清洁舒适的休息、睡眠环境, 有利于促进患者的康复。

3.3排除影响ICP的因素

3.3.1躁动 当ICP急剧上升波动明显时, 首先应检查纤维传感器探头固定是否牢固, 患者躁动过程中是否有牵拉、扭曲探头等情况发生。本科采用镇静-躁动评分(RASS)系统,认真做好评估, 必要时静脉给予镇静剂和镇痛药物。本组10例因躁动导致ICP升高, 给予镇静剂后ICP改善。

3.3.2体温 体温增高可以增加脑组织代谢, 增加血流及颅内压, 所以患者高热时应积极采取降温措施, 但也要避免寒战。本组有10例患者伴有高热, 体温在39℃以上, 6例在持续高热的情况下给予双层冰毯物理降温后体温恢复至36~37.5℃, 待体温正常后ICP亦降至正常范围。

3.3.3体位 颅脑损伤患者头部应抬高30°为宜。应保证患者处于舒适卧位, 任何能影响颈静脉回流的因素同样能够增加颅内压[5]。任何时候都要保持颈部和躯干轴线正位伸直,避免颈部静脉扭曲影响回流, 避免膝部和髋部过度屈曲, 患者的足跟部用软枕头垫高, 以防压疮。气管切开的患者每班检查气管系带的松紧度, 采用单向系带法, 及时调整系带的松紧度, 以能塞入一根手指为宜。轴线翻身, 对于去除骨瓣的患者, 头部偏向一侧, 不要压迫骨窗。使用透气柔软材质的U型枕, 亦可有效预防后枕部压疮。

3.3.4呼吸道阻塞 呼吸道阻塞患者呼吸困难、缺氧, 行气管切开术后缺氧状态改善, 颅内压下降, 可以避免病情进一步加重。对于气管切开的患者需要注意及时、按需吸痰。吸痰时负压调节压力为200~300 mm Hg。每次吸痰过程不要超过15 s, 并注意观察患者的脉氧、面色、呼吸等。由于不恰当的吸痰会使颅内压增高, 并且这种增高具有累积效应,因此建议吸痰时先吸2 min 100%纯氧, 然后再吸痰。还应严密监测血气分析, 维持PCO2在30~35 mm Hg为宜, 避免过度通气后的脑血管痉挛和二氧化碳蓄积后的脑血管过度扩展, 脑血流过度灌注而增加颅内压。

3.3.5尿潴留或排便困难 导尿管阻塞、尿潴留可以增加腹压, 或患者用力排便等均可使ICP 升高。因此, 须保持导尿管通畅, 避免导尿管扭曲、受压、打折。告知患者在排便时呼气, 便秘时给予腹部按摩, 必要时用开塞露通便, 以防ICP升高。

4 并发症的观察和防治

4.1感染 随着颅内压监测探头放置时间的延长, 感染的机会也逐渐增多。在预防感染方面, 应合理使用抗生素, 还应做好监测系统的护理。拔管时要注意探头的完整性, 在确定监护探头的完整性外, 还要常规将探头进行培养, 以免漏诊感染, 延误治疗。关于拔管时间, 本组患者中20例在1~7 d, 4例在3~7 d拔管, 未发生感染, 主要是强调做好日常护理外,与Codman颅内压监护系统光纤经过皮下隧道穿出有关。

4.2出血 出血发生率较低, 但为严重的致命性并发症, 与凝血机制障碍或监测系统安置时多次穿刺有关。直接创伤出血可发生在脑室内或脑实质内, 由脑脊液引流过度所致的出血主要为硬脑膜下出血。如患者存在凝血功能异常, 在手术前应先行纠正。在手术室安装传感器时, 应避免反复穿刺,并应防止脑脊液引流过快或将颅内压降至不合理的低水平,从而加重患者颅内出血。

4.3脑实质损伤 主要由穿刺方向失误或监测探头放入过深引起, 最常发生在脑室穿刺患者。医生应提高穿刺水平,限制穿刺次数和置管深度, 并及时寻找穿刺不成功的原因或更换其他监测方法。

综上所述, 持续动态ICP监测作为“早期报警系统”,有助于准确及时判断病情变化, 及时指导医生尽早采取有效治疗措施, 改善了患者的预后, 降低了患者的病死率和致残率, 从而有效提高颅脑创伤开颅术后患者的抢救成功率和治愈率。

[1] Kochanek PM, Carney N, Adelson PD, et al.Guidelines for the acute medical management of severe traumatic brain injury in infants, children, and adolescents-second edition.Pediatr Crit Care Med, 2012, 13(1):83.

[2] 中国医师协会神经外科医师分会, 中国神经创伤专家委员会.中国颅脑创伤颅内压监测专家共识.中华神经外科杂志, 2011, 27(10):1073-1074.

[3] 施栋良, 董吉荣, 蔡学见, 等.术中颅内压监测在治疗重型颅脑创伤中的应用.中华神经外科杂志, 2012, 28(2):116-118.

[4] 吴雪海, 胡锦, 高亮, 等.重症神经外科患者的颅内压监测指征与规范化治疗.中华急诊医学杂志, 2013, 12(22):1321-1323.

[5] 兰巍, 郑理瀚, 刘远安, 等.急性重型颅脑损伤术中急性脑膨出22例分析.疑难病杂志, 2006, 5(2):136.

2014-06-26]

215300 江苏省昆山市第一人民医院/江苏大学附属昆山医院(戴碧兰 樊小鹏 宋娟)

樊小鹏