组织细胞增生病

——骨嗜酸性肉芽肿的影像学表现

赵 邦,吉 丽,李永辉,张 薏,石俊婷

组织细胞增生病

——骨嗜酸性肉芽肿的影像学表现

赵 邦,吉 丽,李永辉,张 薏,石俊婷

目的 探讨骨嗜酸性肉芽肿(EGB)的X线、CT和MRI表现及其病理基础。方法 回顾性分析27例EGB的X线、CT、MRI表现和病理资料。结果 EGB中,位于颅骨8例,长骨4例,脊柱6例,骨盆2例,肩胛骨2例,肋骨2例,短管骨2例,下颌骨1例。X线、CT、MRI所见表现具有类似肿瘤的特征,表现为溶骨性骨质破坏,边缘清晰或模糊,其中无反应性骨硬化10例,有反应性骨硬化11例,骨膜增生4例。病灶无膨胀至轻中度膨胀,部分病例可见骨膜增生及软组织肿块。病变在病理学上具有类似炎症的特征,表现为局限性肉芽肿形成,郎格罕组织细胞和多种炎症细胞浸润。结论 嗜酸性肉芽肿影像学表现与病理学分期有相一致的对应关系,由于病变同时具有肿瘤和炎症的特征,故影像学表现具有多样性和多变性,易误诊。

嗜酸性肉芽肿;骨;影像学;病理

骨嗜酸性肉芽肿(eosinophilic granuloma of bone,EGB)又称骨孤立性肉芽肿、骨非特异性肉芽肿、骨嗜伊红细胞肉芽肿、网状内皮细胞肉芽肿等,是以骨质破坏为主或局限于骨的一种良性、局限性的郎格罕组织细胞增生症(Langerhan's cell histiocytosis,LCH)。多见于儿童和青少年,20岁以下约占80%,好发于颅骨、长骨和脊柱,多为单发病变[1-2],多发性病变以脊柱最为好发。目前诊断本病主要靠影像学及病理检查,而以往仅靠普通X线诊断,诊断符合率较低。为了提高对本病的诊断及鉴别诊断水平,本研究回顾性总结了27例经病理证实的EGB,综合分析其X线、CT和MRI表现及病理学基础,以提高对该病的影像诊断水平。

1 资料与方法

1.1 病例资料 收集我院2011年9月~2013年4月经手术及病理证实的27例EGB患者资料,其中男性18例,女性9例;年龄5~45岁,平均21.6岁;10岁以下6例,10~20岁10例,20岁以上11例;单发17例,多发10例;累及部位:颅骨8例,长骨4例,脊柱6例,骨盆2例,肩胛骨2例,肋骨2例,短管骨2例,下颌骨1例。全部病例均为手术后病理证实。病程10 d~5年,均为首次发病。主要临床表现:疼痛、肿胀和(或)肿块,可发生病理骨折、脊柱活动障碍及肢体麻木,严重者引起截瘫。

1.2 影像学检查 6例行X线检查;10例行CT扫描,其中5例平扫加增强;8例行MRI平扫,其中3例行平扫加增强扫描;同时行X线、CT及MRI扫描者3例。术前25例初步诊断为EGB,1例诊断为结核,1例诊断为骨样骨瘤。诊断医师均为医学影像学专业的住院医师和主治医师,最后由副主任医师审核确诊。

1.3 病理检查 27例手术切除标本均送组织病理检查,常规HE染色,光镜观察大体组织病理变化;免疫组化采用EnVision两步法进行标记。读片者为病理学专业的住院医师及主治医师,最后由副主任医师确诊为EGB。

2 结果

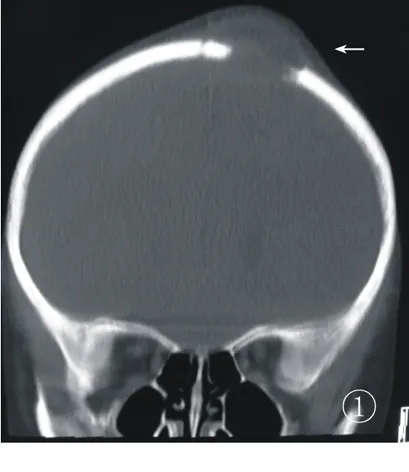

2.1 EGB的影像学表现 8例颅骨EGB,累及额骨3例、颞骨2例,顶骨2例,枕骨1例,X线、CT表现为圆形穿凿样或地图状骨质破坏,边缘锐利,伴有硬化,内外板破坏不完全时,可出现“钮扣样”死骨或双边征象,直径0.5~3.5 cm,病灶CT值40~50 HU;以板障为中心向内、外板侵蚀,内外板破坏程度不同可形成“斜面征”及邻近软组织肿块影(图1)。MRI检查3例,与脑灰白质相比,病变在T1WI上呈低信号,T2WI上呈高信号;1例软组织肿块突入颅内,使局部硬脑膜内陷且呈线样强化。

图1 颅骨CT扫描

左侧顶骨内、外板骨质吸收破坏,形成“斜面征”,局部见软组织块影

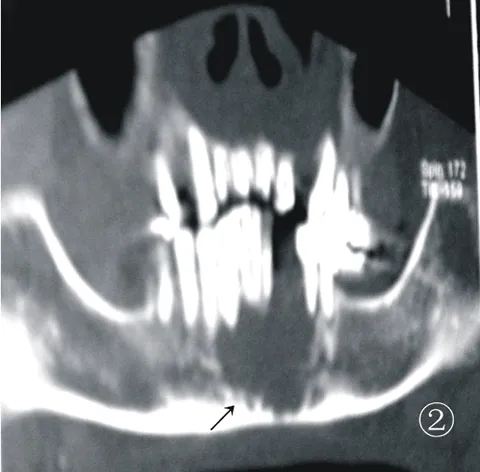

1例下颌骨EGB,为不规则形溶骨性破坏,呈地图样,破坏边缘无硬化,病灶向上累及邻近牙根部,呈“悬浮牙征”(图2)。

图2 下颌骨CT重建

“地图样”骨质破坏,病灶向上累及邻近牙根部呈“悬浮牙征”

4例长骨病变,累及股骨头及股骨颈各1例,胫骨1例,尺骨1例。X线和CT表现为类圆形的膨胀性囊状破坏或骨质缺损,其内有条状骨嵴,边缘清楚,周围轻度增生硬化,常见层状或葱皮状骨膜反应,其范围常大于骨质破坏。1例病灶较大颇似慢性骨脓肿,1例病灶较小呈小钻孔样破坏近似骨样骨瘤(图3)。MRI表现为T1WI呈略高于周围肌肉组织的低或等信号,T2WI呈高信号伴周围软组织及骨髓水肿,增强扫描3例出现软组织肿块及骨膜反应明显强化,呈“袖套征”。

图3 股骨X线表现

股骨下段内侧骨皮质及皮质旁见“钻孔样骨质破坏”,边缘轻度硬化征

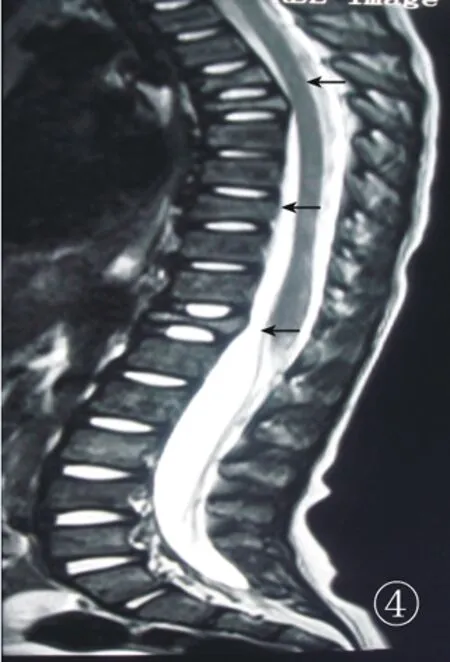

6例脊柱病变,其中颈椎3例,胸椎1例,腰椎2例;椎体中央破坏2例,椎体楔形或钱币样变扁4例(图4)。椎体边缘破坏1例且累及椎弓根。骨质破坏X线、CT表现为患椎单囊或多囊状骨质破坏,轻度膨胀,边缘硬化,破坏区内可有骨嵴,若伴有软织织肿块则颇似恶性肿瘤;MRI表现为T1WI呈低信号或等低混杂信号,T2WI均呈高信号。椎间盘信号均显示正常。

图4 胸腰段MRI失状位扫描

T2WI病变椎体呈稍高信号,T4、T5、T8、T11椎体压缩变扁,呈楔形“扁平椎或钱币椎”

6例扁骨病变,其中骨盆2例,肩胛骨2例,肋骨2例,均表现为囊状膨胀性骨质缺损或溶骨性破坏,边缘有硬化,6例均未见周围软组织肿块及明显骨膜反应。

2.2 组织病理学检查 镜下组织细胞形态多样,可呈圆形、肾形或分叶状,罕见核分裂象,形态符合郎格罕细胞(图5)。间质内可见较多的嗜酸粒细胞,可形成嗜酸性微脓肿。免疫组化检查S-100表达阳性27例,Vimentin阳性12例,CD68阳性8例。

图5 骨嗜酸性肉芽肿病理表现(HE ×400)郎格罕细胞核膜凹陷有核沟,个别呈咖啡豆样

3 讨论

3.1 定义 EGB属于郎格罕组织细胞增生症中的良性型(约占其中的70%),本病病因和致病机理至今仍不清楚,主要临床症状为局部胀痛、压痛、活动受限等,是一种以骨质破坏、良性局限性组织细胞增生和嗜酸性粒细胞浸润为主要特点的疾病[1-2]。

3.2 病理学特点 本组EGB病例病理学上主要表现为郎格罕细胞和嗜酸性粒细胞浸润,并混杂数量不等的多种炎细胞;本病分为3期:Ⅰ期为郎格罕细胞聚集和增生期,病灶内含软而易碎的脂肪和坏死组织;Ⅱ期为肉芽肿期,织织细胞增多,单核及泡沫细胞多见;Ⅲ期为退缩期,常有结缔组织增生、纤维化及骨化[3]。其病变发展过程符合炎症的基本病变过程,即:炎症充血渗出→肉芽肿形成→纤维化修复3期改变。其组织细胞来源,以前认为来源于网状内皮细胞系统,现认为来源于单核巨噬细胞系统[4]。因此,EGB在组织病理表现上具有炎性肉芽肿的类似特征。

3.3 影像学表现及其病理基础 EGB可发生于骨骼的任何部位,其影像学表现具有多样性,不同部位具有不同病变的特征。

颅骨病变X线、CT表现为穿凿样或地图样骨质缺损或溶骨性破坏,边缘有硬化,病理上内外板破坏不完全时可见纽扣状死骨。MRI扫描病变呈长T1、长T2信号。下颌骨病灶表现与颅骨相仿,可有“斜面征”,牙齿“悬浮状”改变,具有一定的特征性。

长骨病变好发于骨干和干骺端,很少累及骨骺,短管状骨好发于指骨。X线和CT表现骨破坏分两种类型:一种是囊状骨质破坏,病变以髓腔内单房或多房破坏为主,部分病变轻度膨胀,沿纵轴扩展,常见层状或葱皮状骨膜反应,大部分超过破坏范围,部分可出现“小钻孔样骨质破坏”;大者颇似慢性骨脓肿,小者近似骨样骨瘤,故1例术前误诊为骨样骨瘤。另一种以多房溶骨性破坏为主,无骨膜反应。其出现机理尚不清楚,可能是由于肉芽肿组织局部侵蚀并穿通骨皮质所致。MRI增强扫描可出现皮质旁软组织肿块及骨膜反应明显强化,呈“袖套征”,有学者认为“袖套征”是EGB的特征性表现[5],因此,在青少年患者溶骨性破坏中,“袖套征”的出现对EGB具有较高的诊断价值。

发生在短管状骨的膨胀性囊样骨质吸收破坏,病变以髓腔内多囊性骨质破坏为主,沿纵轴方向发展,边缘轻度硬化,病灶部位轻度膨胀,无骨膜反应,与单发短骨结核极为相似,故1例术前误诊为结核。

脊柱病变以椎体骨质破坏为主,椎体变扁且前后径加大(扁平椎),椎间隙正常,少数可累及附件类似转移瘤,椎体周围可出现软组织块影压迫脊髓,MRI T2WI表现为以高信号为主的混杂信号,类似长骨的“袖套征”,但可随椎体的压缩变扁而表现不典型。

骨盆病变以单房或多房状的溶骨性破坏为主,部分病灶膨胀明显,可出现反应性骨硬化。病理上无硬化边的病灶处于肉芽肿期,有硬化边的病灶处于退缩期,表现为郎格罕细胞数量明显减少,伴大量纤维结缔组织增生和修复性骨增生,有学者认为骨盆病变周围反应性硬化为诊断本病的重要征象[6]。综上所述,EGB影像学表现以溶骨性破坏为特征,可由单骨破坏发展为多骨破坏,由骨内发展至骨外浸透骨膜出现软组织肿块,同时具有肿瘤和炎症的双重特征,故影像学表现具有多样性和易变性。尽管以上所述的某些特征表现具有提示诊断的意义,但仍有部分不典型病例仍难以与骨髓炎、骨结核、少数骨良/恶性肿瘤鉴别。需X线平片、CT和MRI三种影像技术相结合同时使用,综合分析,以提高诊断符合率。

[1] 刘庆,云丽琼.脊柱骨嗜酸性肉芽肿的影像表现[J].实用放射学杂志,2002,18(8):707-708.

[2] 潘恩源,陈丽英.儿科影像诊断学[M].北京:人民卫生出版社,2007:1040-1045.

[3] Berchenko TN.Solitary eosinophilic granuloma of bone[J].Arkh Patol,1995,57(1):27-34.

[4] Guiglia R,Pizzo G,Arico M,et al.Bifocal manifestation of eosino-philic granuloma in a pediatric patient[J].Med Sci Monit,2009,15(6):CS95-99.

[5] 余晖,刘静,范光明,等.脊柱嗜酸性肉芽肿的MRI诊断[J].临床放射学杂志,2006,25(8):754-757.

[6] 陈基明,张锡龙,陈方满,等.骨嗜酸性肉芽肿放射学表现(附28例分析)[J].实用放射学杂志,2001,17(3):203-205.

661600 云南 开远,解放军59医院医学影像科(赵 邦,吉 丽,李永辉);成都军区总医院附属口腔医院(张 薏),保健科(石俊婷)

张 薏,电话:13980722088

R 681

A

1004-0188(2014)06-0645-04

10.3969/j.issn.1004-0188.2014.06.028

2014-04-30)