分类教学模式下的爵士舞运动干预效果研究*

白翠瑾,杨 光,梁思雨,张琬婷

(沈阳师范大学 体育科学学院,辽宁 沈阳 110034)

本研究以为期4周的爵士舞运动为干预手段,来探讨其对不同肥胖等级女大学生运动效果的影响,为分类式教学提供借鉴。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

选取参加辽宁大学健身俱乐部、沈阳师范大学街舞社团、东北大学街舞协会、NDS街舞工作室、SQ舞蹈工作室、凤舞天舞蹈培训学校、五线谱舞蹈工作室的200名女大学生为研究对象,其中有5名同学未能完成全部实验,平均年龄为20.47±1.44岁。

1.2 研究方法

1.2.1 实验法

实验设计见表1。

1.2.2 测量法

生理方面的测量采用日本国民体力测试办法,结合爵士舞运动项目特点,选取30s仰卧起坐、立定跳远、20s反复横跨、坐位体前屈4项指标为测试内容,测试仪器均来自日本,实验前、后的两次测试均由相同人员完成。

表1 实验设计

心理方面的测量采用McAuley和Coureya(1994)编制的《主观锻炼体验量表》(SEES),锻炼刺激产生的主观体验包括积极的幸福感(Positive Well-being,PSB)、心理烦恼(Psychology Disrtess,PD)和疲劳(Fatigue,FA)3个维度,共12个条目,采用7级李科特计分方法。积极幸福感得分越高,表明积极的幸福感体验越强;心理烦恼得分越高,表明烦恼程度越严重;疲劳得分越高,表明疲劳程度越严重。该量表于每次课后由被试即时填写,问卷共发放200份,回收200份,有效问卷195份,问卷有效率97.5%。

1.2.3 数理统计法

利用SPSS17.0统计软件建立数据库,计量资料以Mean±SD表示,组间比较采用配对样本T检验,P<0.05为显著性水平。

2 研究结果

2.1 爵士舞运动前后生理方面的变化

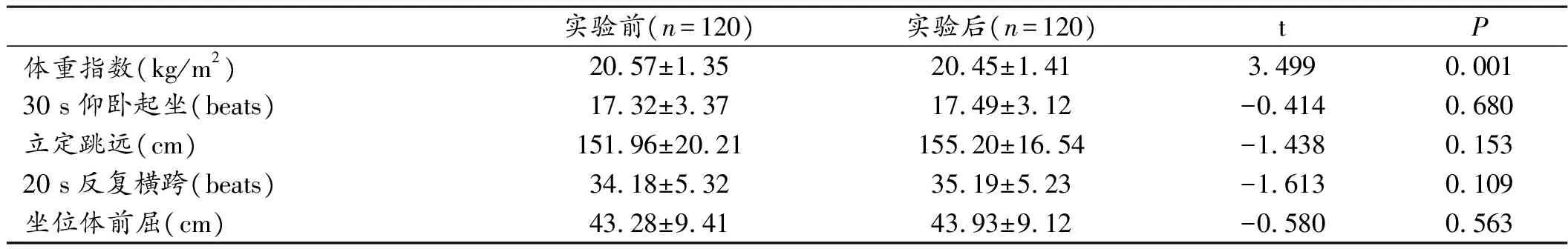

实验前和实验后的横向比较显示,偏瘦组的体重指数、30s仰卧起坐、立定跳远、20s反复横跨及坐位体前屈5项指标均无显著差异;正常组仅有体重指数发生明显变化,而超重组除立定跳远外的各项指标均有明显的组间差异。纵向分析可见,正常组的4项身体素质指标在实验前要好于其他两组,但实验后超重组的提升幅度明显好于其他两组(见表2、3、4)。

表2 偏瘦组爵士舞运动前后的生理变化

实验前(n=50)实验后(n=50)tP体重指数(kg/m2)17.35±0.8917.37±0.98-0.2200.82730 s仰卧起坐(beats)16.98±3.4418.74±3.15-1.6750.138立定跳远(cm)144.24±17.09150.26±18.13-1.7680.08320 s反复横跨(beats)35.76±6.1335.30±6.080.3810.705坐位体前屈(cm)44.82±10.0847.64±8.60-1.3500.183

表3 正常组爵士舞运动前后的生理变化

实验前(n=120)实验后(n=120)tP体重指数(kg/m2)20.57±1.3520.45±1.413.4990.00130 s仰卧起坐(beats)17.32±3.3717.49±3.12-0.4140.680立定跳远(cm)151.96±20.21155.20±16.54-1.4380.15320 s反复横跨(beats)34.18±5.3235.19±5.23-1.6130.109坐位体前屈(cm)43.28±9.4143.93±9.12-0.5800.563

表4 超重组爵士舞运动前后的生理变化

实验前(n=25)实验后(n=25)tP体重指数(kg/m2)25.87±2.0725.74±1.942.3230.02930 s仰卧起坐(beats)16.88±3.1818.62±3.03-2.5270.015立定跳远(cm)144.52±21.10152.64±18.54-1.5340.13820 s反复横跨(beats)32.96±6.4337.96±5.27-2.6920.013坐位体前屈(cm)40.92±11.3747.60±9.07-2.5070.019

2.2 爵士舞运动过程中心理方面的变化

通过动态比较分析发现,3个组别的第8次课比第1次课的积极幸福感、心理烦恼和疲劳程度均有了良好的变化,特别是超重组的3项心理指标波幅最大,而正常组的波幅最小(见图1、2、3)。

图1 偏瘦组课次间3项心理指标的变化

图2 正常组课次间3项心理指标的变化

图3 超重组课次间3项心理指标的变化

3 讨论与分析

本研究结果显示,仅有超重组女生的身体素质指标发生了显著变化,但从平均值比较看,偏瘦组和正常组在实验后的各项数值也均好于实验前。可见,为期4周的爵士舞分类教学起到了提高身体素质的功效。这主要源于爵士舞的动作特点,在整个运动过程中随着不同的节拍,身体需要做出不同的反应,如1、2拍时,胸大肌需要向前向上延伸,臀大肌也要同时做出向后上方延伸的动作;3、4拍时,中段收缩,胸大肌内收,臀大肌紧收,尾椎内扣。在完成SHAKING动作时,上体保持正直,两腿打开呈一定角度,发力的部位主要为股二头肌上部及臀大肌,此时,主力腿将承受身体的大部分重力。而ROLLING动作练习需要腿部在离地时,完成膝关节的外展和闭合两个动作,身体重心通过腰腹肌得到控制,避免了身体轻易倾斜或重心不稳情况的发生。此外,为了使爵士舞表现出非常强烈的美感和节奏感,学舞者需要提高肌肉的快速收缩能力。可见,送胯、扭腰、身体呈波浪形扭动是爵士舞的最大特点,身体的不同部位会同时以不同的节奏舞动,各组合动作之间间歇时间很短,同一动作常常重复练习多次。因此,爵士舞在发展练习者的柔韧素质、灵敏素质及腰腹肌力量的同时,脂肪分解供能的比重也随着锻炼时间的延长而加大。

从本研究正常组和超重组实验后体重指数的明显变化可以看出,爵士舞这项有氧运动能改变身体形态,消除体内多余脂肪,有利于形成正确的体态和减小身体围度。脂肪的代谢是比较复杂的过程,需要一定的运动时间和运动量作为保障,在运动开始10~20min内肌肉中糖元的代谢能力较高,脂肪的利用则较低,随着时间的延长,脂肪的代谢过程加强。而爵士舞的持续时间一般在45 min以上,因此利用脂肪供能的比重较大,从而减少脂肪堆积;另外在节奏明快的音乐伴奏下,舞者的中枢神经系统和交感神经兴奋性提高,促使肾上腺和去甲肾上腺等分泌功能加强; 长期训练能使脂肪代谢激素的分泌量增加,抑制脂肪分泌激素(胰岛素)的分泌,导致体内脂肪的分解代谢加强,降低体脂含量。

经过为期4周8课次的心理跟踪发现,偏瘦组、正常组和超重组的积极幸福感、心理烦恼和疲劳均产生了积极的变化,特别是超重组的3项心理测试指标表现得最为明显。从心理学角度解释,运动具有宣泄、中和、抵消和对抗负性情绪的作用,人体通过运动释放的不仅是能量,同时也释放了负性情绪。经常性的运动有助于建立适应和对抗应激的自我保护机制,其生理机制是通过神经系统内的内分泌调节作用,特别是自主神经系统和肾上腺皮质活动过程,即通过神经—体液调节实现应激“接种免疫”的效果。爵士舞这一有氧运动由于提高了心血管系统机能,减轻了受到应激刺激时的机体生理反应,加快了恢复过程。此外,爵士舞音乐能够有效地促进女性分泌激素,加快血流的速度,提高神经兴奋的程度,使大脑边缘系统和脑干网状结构处于最佳状态。而身体素质的增强也有助于提高机体在应激和紧张状态下“正常运转”的能力。特别是体型超重的女大学生通过参加爵士舞锻炼可以分散她们对自我的忧虑和挫折的注意,在运动和音乐中使不良情绪得到合理的渲泄,同时极大地促进了同学间良好人际关系的建立。

4 结论

在分类教学模式下进行的为期4周的爵士舞运动,可有效改善正常组和超重组女大学生体重指数,显著地提高了超重组女生的腰腹肌力量、柔韧素质和灵敏素质;而偏瘦组、正常组和超重组的积极幸福感、心理烦恼和疲劳3项主观体验指标,也随课次的增加表现出良好的动态变化趋势。可见,爵士舞运动可以有效地提高女大学生的体质健康水平。

[1] 日本文部省.新体力テスト-有意義な活用のために[M].日本:株ぎょうせい,2000:117-132.

[2] 张力为,毛志雄.体育科学常用心理量表评定手册[M].北京:北京体育大学出版社,2004:115-116.

[3] 梁思雨,杨光,白翠瑾.体育行为对改善大学生体育锻炼态度的作用[J].体育成人教育学刊,2011(4):36-40.