地方高校目标管理方式与辅导员工作绩效的关系——基于心理契约角度的研究

颜炳兰,邢 哲

(枣庄学院 美术与艺术设计学院,山东 枣庄 277160)

1 前言

目前,随着我国高等教育的不断发展,高校在校生的规模不断扩大,对工作在学生管理工作前沿的辅导员提出了越来越多的要求.这些年,随着国家的不断重视,高校正在逐步建立起一支年轻化、专业化的辅导员队伍.随着辅导员队伍的不断壮大,也对高校的管理提出了更高的要求,如何更好更有效的管理辅导员队伍,更大限度的发挥辅导员的工作效应,是摆在高校管理者面前的一个问题.

心理契约是20世纪60年代由A rgyri s[1]提出,并由Le v in s on[2]加以界定的一个概念,最早被用来描述雇佣双方之间非书面的内隐的契约.心理契约从一定程度上而言是对文本契约的认同与超越,更注重人的内心的感受与对组织的认同.

在高校的管理工作中,既存在着各种显性的文本性的契约,也存在着隐性的心理契约.辅导员与学校和学生之间,都存在着心理契约.这种心理契约从某种程度上影响着辅导员自身的工作效率.因此,在师资管理的视野下,探讨如何构建良好的心理契约具有重要的现实意义.

心理契约在被提出之时并没有引起学术界的重视,而是在90年代以后开始不断被提起,目前,心理契约理论是管理理论的焦点之一.在国外,对心理契约的研究主要集中在概念的内涵、维度和结构等方面.在国内研究方面,在经历了对概念的研究之后,我国的研究重点是将心理契约概念引入到不同领域,主要集中在企业变革中的心理契约研究和心理契约在人力资源管理中的应用研究等方面.但是总体而言,我国的心理契约研究规模较小,缺乏有理论影响力和根植于本土文化的研究,而关于高校教师尤其是辅导员的心理契约的研究还很少.因此,本文拟从心理契约的角度探讨学校的管理模式与辅导员工作绩效的关系,从而为辅导员的管理模式的改革提出建设性的意见.

2 高校辅导员心理契约的特点和作用

心理契约虽然不是有形的,但它对个体和组织所产生的影响却是真实存在的.因此,具体到高校辅导员的心理契约,则体现为个体和组织双方对相互的责任和义务的共同约定,是联系辅导员和学校的情感纽带.具体而言,辅导员的心理契约具有以下的特点.

第一,需要学校为辅导员建立良好的认同氛围.在现实工作中,辅导员的工作是有很多的琐事所组成的,1:200的跨度使得辅导员的工作涉及到学生学习、生活的方方面面.因此辅导员的工作在形式上显得可有可无,在实质上却是必不可少,这就使得辅导员的付出与收入有很大的差距,现实的差距往往通过情绪的落差表现出来.因此,为辅导员构建良好的认同感这种学校氛围,有利于增强辅导员对学校的信任度和安全感.

第二,需要学校为辅导员提供更为广阔的职业生涯规划空间.根据教育部的规定,在高校每200人中需要配备一名专职辅导员,这种状况随着高等教育的发展已经逐步得到满足.但是,随之而来的情况是辅导员队伍的不稳定性却日益凸显.很多年轻老师在做了几年辅导员之后还是转为专任教师岗,因此,在目前的高校管理模式中,辅导员的职业上升空间还是非常的狭窄,这导致目前辅导员队伍是年轻化而没有达到专业化.因此,为辅导员群体开辟更为广阔的职业生涯规划空间,并用制度性的文件来予以约束,是辅导员群体对高校管理方的一个重要的心理期望.

第三,需要学校为辅导员工作提供更为科学、可行的考核模式.由于辅导员工作的工作内容比较琐碎,工作对象为每个学生个体.而目前面对辅导员的考核主要是定性考核,而缺乏一定的定量考核,这种考核模式使得考核失去了原有的反馈、激励效果,甚至从某种程度上来说是为了考核而考核.同时,对于辅导员的考核结果并没有与其自身的职业晋升相联系,这就使得考核失去了它应有的意义和作用.因此,建立科学的,具有可操作性的考核模式,既是提高辅导员工作效率的一个途径,也是加强辅导员和学校之间信任度的一个纽带.

3 目标管理方式与辅导员工作绩效的关系

“目标管理”这一概念最初是由德鲁克在《管理的实践》(1954)中作为一种新的管理方法提出来的,其中心思想是引导管理者从重视流程、管理细节等问题转为重视组织的目标.20世纪60年代末和70年代初,目标管理的概念在美国首先被引入到教育领域,80年代,我国一些学校管理者开始运用目标管理思想来指导教育管理活动,高校的目标管理方式是对企业目标管理方式的应用和拓展.

根据德鲁克的理论,所谓的目标管理,是指并不是有了工作才有目标,相反,只有确定了目标,才能确定每个人的工作,因此,作为管理者,应当通过目标对组织的各个部分进行管理.目标管理的精髓在于它的主动性、创造性和条理性.德鲁克认为:“只有这样的目标考核,才能激发管理人员的积极性,不是因为有人叫他们做某些事,或是说服他们做某些事,而是因为他们的任务目标要求他们某些事;他们付诸行动,不是因为有人要他们做某些事,而是因为他们自己认为必须这样做——他们想一个主人那样行事.”[3]对于学生管理工作而言,首先必须要制定统一的、具有可行性的目标.一般而言,目标不宜太多.

高校学生日常管理工作是基础性工作,任务多而杂,如班级管理、学生宿舍管理、校园文化活动,学生奖、贷、补等,这些都需要辅导员亲力亲为的完成,这些事务性的工作经常会杂乱无序,交叉在工作中,因此,如果没有明确的工作目标,必然会导致辅导员陷入各类繁琐的事物的纠缠中,更提不上提高工作绩效了.同时,目标管理理论对辅导员的工作能够起到一定的激励作用,从而也能提升辅导员工作的绩效.针对目标管理方式的内涵,高校应当充分利用其理论对个体的激励作用,使辅导员在完成工作责任的同时也能获得工作的自由度,从而来提升辅导员工作的绩效.

第一,辅导员的工作目标应该与考核目标相结合.辅导员的工作对象是学生,工作目标是班风、学风及其他事务性的工作,而对辅导员工作的往往集中在德、能、勤、绩等几个无法量化的方面.工作目标与考核目标的脱节,导致辅导员工作的完成往往是靠对工作的责任心和热心,长久以往,必然会使很多人陷入到职业倦怠中,不利于这个队伍的稳定发展.因此,设立科学、可行的工作目标,是实行目标管理方式的关键.

第二,辅导员的工作目标应该具有可行性,可实现性.辅导员的工作对象是学生个体,甚至从某种程度上而言,是学生的思想、情绪等许多的非理性因素.这种非理性因素决定了辅导员的工作的许多不可控性.因此,在辅导员工作目标的设定上,应该给他们的工作留有一定的空间,使他们觉得工作能够实现.这样让他们感到通过努力能够实现工作的完成,能够实现自我价值的完成,这样,才能促进工作绩效的提高.

第三,辅导员的工作目标应该同职业发展规划结合起来.辅导员队伍的不稳定性是目前高校辅导员队伍建设中所经常遇到的问题,很多年轻的老师并没有把这项工作当做一种事业静心的去做下去,很多人在三五年之后就转换到其他岗位上去了.而这里面,辅导员工作岗位自身的发展空间有限是一个很重要的因素,因此,将辅导员的工作目标与其自身的职业规划结合起来,对于促进辅导员队伍的稳定性、专业化将会起到一定的激励作用.

4 研究过程

4.1 对象与方法

采取随即抽样的方法,对本校得专职辅导员进行问卷调查.发放问卷36份,回收问卷36份,有效问卷35份,有效率为99%.

4.2 测量工具

4.2.1 在参考国内学者潘素娴(2007)《大学教师心理契约调查正式问卷》的基础上[4],结合高校辅导员的心理特点和具体工作、生活经验等,编制《高校辅导员心理契约调查问卷》.

4.2.2 工作满意度量表参照国际上最科学、最通用的明尼苏达满意度量表(简称M SQ),并参考了西北大学的孙方远(2005)的《工作满意度量表》[5],在此基础上,结合研究对象所在学院的管理方式特点,编制了《学校管理方式满意度量表》.

4.2.3 对孙方远(2005)的《工作绩效量表》进行了些许措辞上的更改,编制了《辅导员工作绩效量表》.

4.3 统计分析

使用S P SS13.0进行描述统计、相关分析等.

5 统计结果

通过回归诊断,剔除掉离群值,并在整体分析前剔除掉该被试的数据.所有变量得分或者转换后的得分都基本呈正态分布.

5.1 数据的相关分析

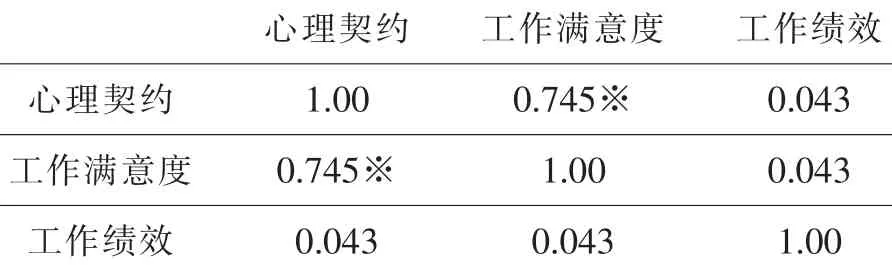

表1 心理契约、学校工作满意度和工作绩效的相关矩阵

6 讨论

从某种程度上而言,心理上对组织的认同由于其内隐性,其所起到的作用应该比书面的契约更为重要.在本研究结果中,工作满意度与心理契约的相关关系达到显著水平,说明个体的心理契约实现的程度越高,对学校的满意度就越高.但是,在本研究中,工作绩效与心理契约和工作满意度的关系都没有达到显著水平,这一点与研究假设有所出入.这一点一方面可能与问卷本身的信效度有一定的关系,这将在后续研究中作进一步的探讨;另外,这也说明工作绩效与心理契约的关系可能要受到多重因素的影响.这也从另外一个方面反映出,由于受到工作内容的繁杂性,其对学校的认同、对自我价值实现的感知、对学校工作的满意度可能都会影响到工作绩效的变化,因而工作绩效和心理契约可能并不仅仅是简单的相关关系.

7 结束语

辅导员队伍应该说是高校教师中一个特殊的群体,这是因为,他们是老师,却并不站在讲台上,但是他们对学生的影响却是方方面面的,他们的作用正在日益受到高校管理者的重视.

在中国的传统文化中,心理认同比书面契约更为重要,这一点,在知识分子当中,显得尤为突出.心理契约的违背将对辅导员的态度和行为产生许多负面影响.学校管理者要摆脱过去那种只研究如何调动辅导员工作积极性的管理方法,而应站在整个辅导员职业发展的角度来考虑如何开发辅导员的潜力、发挥辅导员的作用,把辅导员自己的职业目标与学校的组织目标统一起来,把辅导员自身的发展和学校的发展统一起来.正如德鲁克在其著作《卓有成效的管理者》中所言,“对知识工作者不能紧紧地监督,也不能什么都过问,对知识工作者只能帮助.”[6]在对于辅导员的目标考核中,要针对辅导员工作的特殊性,尽可能提高主观评价的准确性而非一味地追求考核量表的细分化和客观性.毕竟,对于组织而言,拥有成就需求的人越多,对于组织的发展就会越有利.

〔1〕Argyris C. Understanding O rganizational Behavior.London:Tavistock Publication,1960.

〔2〕Levinson H,Price C R,Munden K J,et al.Men, management and mental health.Cambridge:Harvard University Press,1962.

〔3〕许一.目标管理理论述评[J].外国经济与管理,2006(9):1-7.

〔4〕潘素娴.大学教师心理契约及其破裂研究[D].暨南大学,2006.

〔5〕孙方远.基于心理契约的企业员工工作满意度与工作绩效的关系[D].西北大学,2008.

〔6〕黄建东.目标管理的精髓[J].中外管理,2006(9):44-46,145.