艾滋病病房32例职业暴露原因及防护对策分析

唐 玲,陈小霞(重庆市公共卫生医疗救治中心外科,重庆 400036)

艾滋病(即获得性免疫缺陷综合征)职业暴露是指医务人员从事诊疗、护理等工作过程中意外被艾滋病病毒(即人类免疫缺陷病毒)感染者或者艾滋病患者的血液、体液污染了皮肤或者黏膜,或者被含有艾滋病病毒的血液、体液污染了的针头及其他锐器刺破皮肤,有可能被艾滋病病毒感染的情况[1]。随着住院艾滋病患者数量的不断增加,护理工作强度不断上升,使护理人员已成为艾滋病职业暴露的高危人群,如何有效预防职业暴露的发生及职业暴露后的防护,是临床医务工作者关注的重点。现将本院艾滋病病房2009年1月至2013年1月发生的32例职业暴露事件进行回顾性分析,现将分析结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2009年1月至2013年1月本院艾滋病病房发生的血源性艾滋病职业暴露的医务人员32例。

1.2 方法

1.2.1 局部伤口的处理 32例艾滋病职业暴露医务人员均在职业暴露发生后,立即采取从近心端向远心端挤压的方式将血液从伤口处挤出,同时采用肥皂涂抹及流动清水反复冲洗的方式对伤口进行处理,然后用聚维酮碘消毒局部伤口,最后用无菌纱布敷料包扎固定伤口;若为黏膜暴露,则采用无菌生理盐水反复冲洗暴露部位。研究表明,接触患者血液、体液后,用清水和肥皂水清洗,能在一定程度上降低感染的风险[2]。

1.2.2 职业暴露后的评估 (1)接触血液的量:空心针大于实心针。(2)伤口深浅:深部刺伤感染风险大于浅部刺伤感染风险。(3)病毒载量:患者体内病毒载量越高,其血液、体液传染性越强,同时应以患者所使用的抗病毒药物作为参考,对职业暴露人员选用恰当的药物,以免产生赖药性。(4)针头使用的情况:抽血针头刺伤感染风险大于肌注针头刺伤感染风险。(5)暴露的途径:针刺伤或切割伤的感染风险大于不完整的皮肤或黏膜接触。有文献报道,针刺伤暴露导致艾滋病病毒感染的风险约为0.3%,经黏膜暴露的感染风险为0.09%,如果暴露量大,感染风险可能大于5%,表皮接触的感染风险小于0.1%[3]。(6)被暴露者的免疫状态:机体抵抗力水平及是否存在其他疾病等。

1.2.3 预防性药物治疗 32例职业暴露医务人员均在暴露发生后2h内上报医院管理部分,并口服相应的药物。根据《医务人员艾滋病病毒职业暴露防护工作指导原则》,基本用药方案为双肽芝1粒,每日2次,连续服用28d;严重暴露者则强化用药,即在基本用药方案的基础上,再增加常规剂量依非韦伦治疗,连续服用28d。服药期间严密观察药物的不良反应,在用药后2周、1个月、2个月、3个月及半年,共5个时间点进行血常规及肝、肾功能检测。本院32例职业暴露医务人员中,除1人服药后2周出现严重肉眼血尿而停止治疗外,其他人员均完成服药疗程,无骨髓抑制的发生。

1.2.4 职业暴露的管理 根据本院制定的《艾滋病职业暴露处置流程》,发生职业暴露后,暴露者应第一时间向科室领导及院感科报告,紧急处理伤口后,立即请专家评估并确定暴露级别,在权衡感染风险和用药不良反应后制定服药方案,并尽可能在暴露后2h内服药,最迟不超过24h。同时填报本院自行设计的职业暴露登记表格,表格内容包括暴露者一般情况、暴露的时间、暴露的部位、暴露源种类、暴露事件的经过、暴露损伤的程度、暴露处置的方法及服药情况、暴露后的追踪记录等,并进行汇总报告。

1.2.5 回顾性分析 收集32例血源性职业暴露者的相关职业暴露登记表格,对暴露者的职业、工龄、暴露原因、暴露部位及预防处理等进行资料进行回顾性分析。其中,预防处理中的标准防护是指基于患者的血液、体液、分泌物(不包括汗液)、非完整皮肤和黏膜均可能有感染性因子的原则,针对医院所有患者和医务人员采取的一组预防感染措施[4]。

2 结 果

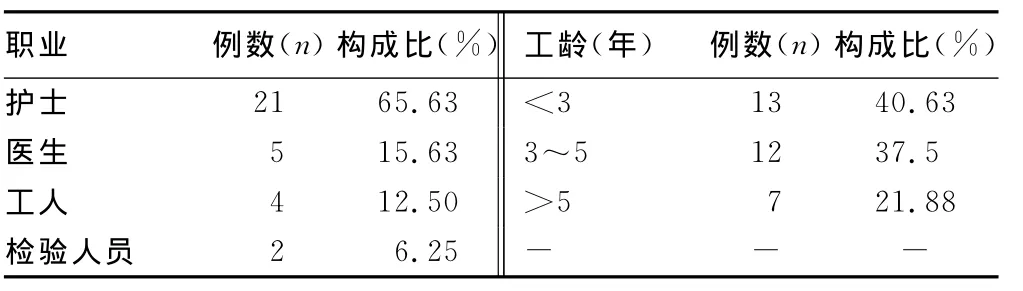

2.1 血源性职业暴露人员人群分布特征 本院发生艾滋病血源性职业暴露的医务人员32例,包括医生5例、护士21例、工人4例、检验人员2例。工龄分布:工龄不足3年者13例,工龄3~5年者12例,工龄超过5年者7例;其中,工龄少于3年的工作者中,有2例发生2次血源性职业暴露,工龄为5年以上的医务工作者中,有1例发生2次血源性职业暴露。5年以下工龄者占78.13%,说明在本院,低年资医务人员是发生职业暴露的高危人员。32例血源性职业暴露人员职业及工龄分布见表1。

表1 32例血源性职业暴露人员职业及工龄分布

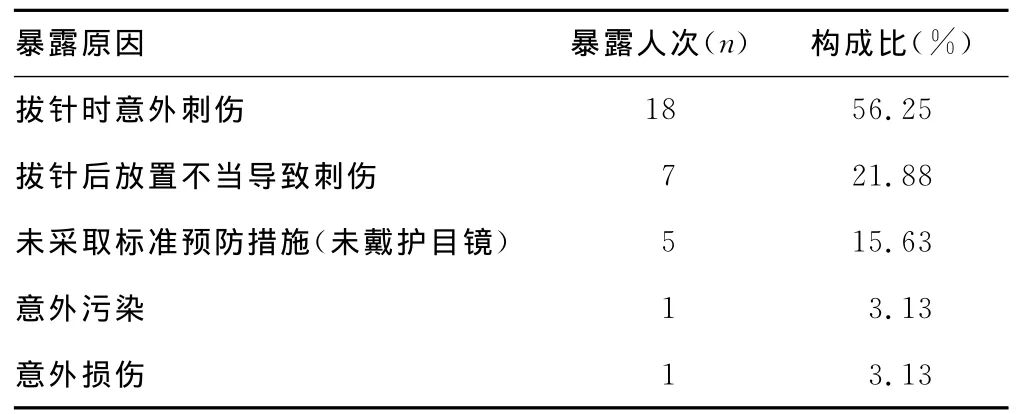

2.2 血源性职业暴露原因分布 32例血源性职业暴露原因中,以拔针时意外刺伤最为多见,是导致职业暴露的高危环节,其次是拔针后针头放置不当导致的刺伤,再次是操作中未采用标准预防措施,见表2。经调查发现,1例意外污染是在为患者放置集尿袋时,因操作不当,将尿液溅至操作者脚上而造成职业暴露;1例意外损伤发生在操作者为患者采集外周血标本后,被患者家属不小心从背后碰到肘部,导致手指被采血针针头刺伤而造成职业暴露。

表2 32例血源性职业暴露的暴露原因分布

2.3 血源性职业暴露部位分布 32例血源性职业暴露部位以手部暴露为主,其次为眼部暴露,见表3。

表3 32例血源性职业暴露部位分布构成比

2.4 职业暴露后的预防处理与追踪记录 32例血源性职业暴露者均进行了紧急局部处理(冲洗、近心端向远心端挤压受伤部位、消毒等),经相关专家评估感染风险后,32例血源性职业暴露者全部在24h内预防性服药以进行暴露后的阻断预防。32例暴露者均在阻断预防后进行追踪记录,通过暴露后1、3、6、12个月的临床医学观察,无1例职业暴露所致感染的发生。

3 讨 论

3.1 导致职业暴露的危险因素 据相关文献报道,护士是医务人员中发生职业暴露的高危人群,医疗锐器伤是导致护理人员职业暴露的最常见职业损伤,而污染的锐器伤是导致医务人员发生血源性传播疾病职业暴露的最主要因素[5]。本院艾滋病病房医务工作者的工作强度大、压力大,且危重患者多,导致需实施的护理操作较多。在时间紧迫、侵入性操作多、工作环境污染重的科室特别容易发生锐器伤所导致的职业暴露[6]。本院32例职业暴露者中,有5例在进行有创操作中未使用护目镜进行有效防护,说明部分医护人员的标准预防观念薄弱,个人防护不到位。一般而言,在医疗护理工作中接触艾滋病病毒感染者和(或)艾滋病患者的唾液、汗液、粪便等,不会造成艾滋病病毒的感染,但即便如此,在有可能接触到患者的血液、深层次的体液(精液、阴道分泌物、脑脊液、羊水、胸腔积液等)及任何含有血液成分的体液时,都必须采用标准防护措施,使用双层手套,脱掉手套后及时洗手。洗手是可有效预防感染的最经济、最实惠的措施,在接触患者前后均应重视手卫生。另有研究表明,被血液污染的钢针穿刺一层乳胶手套后,医务人员所接触的血量比未戴手套时可能减少50%以上[7]。由此可见,戴手套可以使医务人员因职业暴露而感染艾滋病病毒的风险降低。同时还应该注意眼部的防护。在实施操作的过程中,如果有可能接触到飞溅的患者血液、体液,应佩戴口罩、护目镜或防护面罩,从而有效保护眼睛和面部。必要时应穿戴防护服或者鞋套。导致职业暴露的最危险因素是锐器伤,常见原因是注射器针头穿刺不当或拔针后处置不当。本组32例职业暴露者中,5年以下工龄者占78.13%,与低年资工作人员接触锐器多、工作量大、操作不熟练等因素有关[8]。为了减少侵入性操作给护士带来的暴露风险,对于需长期静脉输液的患者应使用安全留置针。安全留置针在穿刺后,其针头可以回缩,避免了出现针头刺伤的可能,必要时也可使用外周静脉置管或中心静脉置管,从而既避免了多次穿刺,减少了患者的痛苦,又可以降低因反复穿刺而造成误伤的风险。

3.2 及时有效的处理能防止职业暴露感染的发生 本组32例血源性职业暴露者在发生职业暴露后,均及时进行伤口处理,登记职业暴露表格,且32例暴露者在进行职业暴露评估后,全部采用了服用阻断药物的治疗。其中,仅1例暴露者因药物不良反应较强,服药2周后遵医嘱停药,其余31例暴露者均按要求连续服药28d,长期随访结果显示,防护率达到了100%,与相关研究报道结果一致[9-12]。由此可见,发生血源性职业暴露后,及时有效的处理能达到预防感染的目的。

3.3 为医护人员提供心理支持 发生职业暴露的医护人员存在不同程度的心理问题,其中最主要的心理问题是担心自己成为感染者,继而出现恐惧心理,且该恐惧心理无法向同事及亲朋好友倾诉。因此,在发生职业暴露后,应注意对暴露者的信息进行保密,避免其受到不必要的外界压力,同时还要做好心理辅导工作,使暴露者认识到发生职业暴露后,被艾滋病病毒感染的风险是比较低的,特别是及时采取正确的处理措施后,发生感染的风险可进一步降低。此外,科室领导及医院管理者应尽可能地为暴露者提供帮助,重视其所承受的心理压力,定期沟通,了解暴露者的思想动态,及时疏导不良情绪,对医务人员的作息时间也应合理安排,以降低因工作劳动强度的增加、工作压力的增加而发生再次职业暴露的可能,并保证暴露者在服药期间获得充分的休息时间。在发生艾滋病职业暴露后,暴露者应定期,即职业暴露发生后的第1、2、3、6个月,采集外周血标本进行艾滋病病毒抗体检测。

3.4 血源性职业暴露的防护措施 随着艾滋病患者数量的不断增加,医务工作需要面临的职业暴露发生风险也日益升高。因此,临床医务工作者在工作中,有必要采取有效的职业防护措施。职业暴露防护的关键在于安全意识的培养。目前,对医务人员进行职业防护教育已被认为是减少和避免职业暴露的最重要措施[13]。因此,首要任务是加强职业暴露相关知识的培训,强化标准预防程序,特别是应着力加强低年资工作人员的培训工作,加大上岗前的培训力度,强调职业安全。标准预防措施是针对经血传播疾病的最有效防护措施[14],在此基础之上,应逐步建立、健全职业暴露防护监督机制,规范和完善发生职业暴露后的评估处理机制,同时也应规范操作流程,严格执行各项医疗操作标准规程和有效的标准预防措施。

[1] 中华人民共和国卫生部.医务人员艾滋病病毒职业暴露防护工作指导原则(试行)[Z].北京:中华人民共和国卫生部,2004.

[2] Centers for Disease Control and Prevention.Public health service guidelines for the management of health care worker exposure to HIV and recommendations for post exposure[J].MMWR,1998,47(7):1-28.

[3] 张福杰.国家免费艾滋病抗病毒治疗手册[M].北京:人民卫生出版社,2012:147.

[4] 李少寒,尚少梅.基础护理学[M].北京:人民卫生出版社,2012:102-103.

[5] 龚光明.临床护士锐器伤调查分析及预防对策[J].中华医院感染学杂志,2010,20(5):680-682.

[6] Bakaeen F,Awad S,Albo D,et al.Epidemiology of exposure to blood borne pathogens on a surgical service[J].Am J Surg,2006,192(5):18-21.

[7] 黄珊凤,林雪君,李颖.艾滋病职业暴露事件分析[J].临床合理用药,2006,6(6):145-146.

[8] 张莉,秦淑贤,张庆夕,等.175例化脓性中耳炎脓汁细菌培养及药物敏感实验[J].内蒙古医学杂志,1996,16(2):103-104.

[9] 张伟嫦,李坚玲,李建平,等.医务人员经血源传播疾病职业暴露危险因素与预防[J].现代医院,2010,10(3):104-106.

[10]刘红艳,茆尤尤,饶燕,等.医务人员职业暴露调查分析研究[J].昆明医学院学报,2010,31(5):92-94.

[11]周宏,郑伟,韩方正,等.医护人员职业暴露与防护措施的前瞻性研究[J].中华医院感染学杂志,2010,20(12):1715-1716.

[12]朱会英,王艳,沈阿丹,等.医务人员血源性职业暴露监测分析与防护对策[J].中华医院感染学杂志,2009,19(21):2933-2935.

[13]王豪,刘丁,陈萍,等.医务人员血源性职业暴露监测分析与防护对策[J].重庆医学,2010,39(24):3329-3330.

[14]姚源,穆丽焕,肇颖新.职业暴露防护体系对乙型肝炎病毒职业暴露的影响[J].中华医院感染学杂志,2009,19(23):3185-3187.