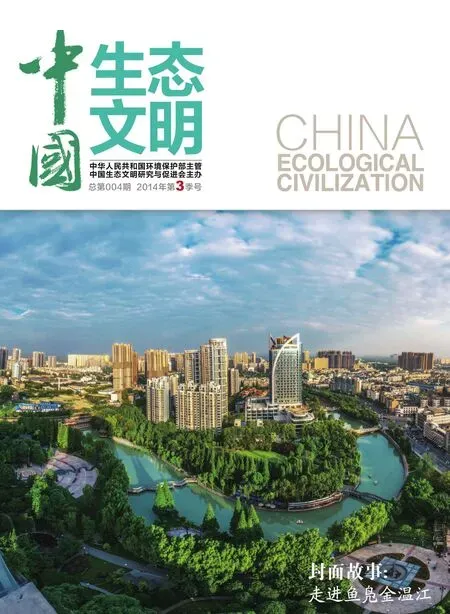

走进鱼凫金温江

——成都市温江区生态文明建设掠影

□ 本刊记者 张文娟 通讯员 刘红春 毛道强图/温江宣传部提供

走进鱼凫金温江

——成都市温江区生态文明建设掠影

□ 本刊记者 张文娟 通讯员 刘红春 毛道强图/温江宣传部提供

得享先人遗泽,成都市温江区作为古蜀鱼凫文明发源地,成为自流灌溉的第一个受益者。千里岷江,经过都江堰的分流,在成都平原核心的温江分为江安、杨柳、清水、金马四河穿城而过,使得这片平畴沃野“插根扁担也成树”,也成就了“金温江”的美誉。

九月的温江,满城丹桂飘香。正是这菊瘦蟹肥之时,我们走进了国家生态文明建设示范区四川省成都市温江区。

国色天乡

环保局长的生态梦

温江位于成都西部,幅员277平方公里。近些年来,温江区按照党中央国务院的部署,始终把建设生态文明作为最根本的战略,作为落实四川省委省政府、“三大发展战略”、“两大跨越”系成都市委市政府“五大兴市战略”、打造西部经济核心增长极的重要举措,努力使温江成为四川省第一个小康县,区域经济综合实力多年跻身全国百强,全国有名的“花木之乡”,基本农田、川西林盘、河渠、水塘等要素,奠定了温江稳固的生态格局,这里先后获得第十一届全球“国际花园城市”、“迪拜国际改善居住环境最佳范例”等荣誉称号,也是环保部批准的中国西部首个“国家生态区”。

为了读懂这个千年古文明光环下焕发现代生态光彩的“智美温江”,我们首先找到了区环保局局长杨永康,“作为环保人,我有一个梦想。”杨永康没有给我们多谈生态文明建设的成就,却兴致勃勃地就区委区政府的生态规划布局的举措,讲述起他在温江这片沃土上寄托的生态梦。他曾担任过镇街的党委书记,虽然任环保局长时仅三年,但对群众对生态环境的诉求理解颇深,由此也对生态环保寄予了深情,衍生了他的生态梦。

在杨永康看来,改革开放之前的山川秀美,而人们的生活水平低下,“有生态不文明”;改革开放之后,中国经济实现了腾飞,人们的物质生活有了极大的提高,但生态环境受到了极大的破坏,“有文明”却“不生态”了。党的十八大将生态文明纳入到社会主义事业“五位一体”的总布局,提出了建设美丽中国的宏伟目标,“既要生态,又要文明”,充分体现了党中央高瞻远瞩、着眼长远、着眼千秋万代人民福祉的战略气魄。现代社会的生态文明建设是前无古人的创造,需要不断地探索和求证。温江的自然禀赋、人文传承最适于作为生态文明建设“试验田”,为中国探索一种新的发展模式。在他领会区委区政府发展战略的思考中,这个“生态文明特色实验区”,应该是集现代科技信息、社会管理与自然生态于一体的“智美温江”。其特色主要体现在包括生态科研中心、生态咨询中心、生态产业中心、生态文化中心、生态会展中心、生态展示中心、生态城镇中心、生态交易中心、生态教育中心在内的九大中心以及四大重点产业集群在内的经济结构中。

无疑,在借杨永康的口说出的温江区委区政府规划的这个生态梦中,生态是核心,科技是引擎,可持续发展是目的。在记者事先的了解和其后的采访中发现,这个生态梦不仅仅存在于杨永康的心中,也存在于全区领导和乡村平头百姓的心中。而且,他们不仅仅是这样“梦”,更是努力去实现这个梦。尽管这个听来有点“乌托邦”的“智美温江”的画卷方现端倪,但却十分令人迷恋。

生态红线撑起蓝天碧水

长期以来,温江以“生态优城”为发展战略,大力推进生态文明建设,党的十八大将生态文明纳入社会主义事业“五位一体”的总布局,温江的生态文明建设也进入了新的时期。

温江区副区长熊宗辉给记者介绍,按照区委区政府的发展战略思路,温江的生态文明建设首先是从规划入手的。2012年,《成都市温江区生态文明建设规划》编制出台并通过了专家评审,这份规划成为了温江生态文明建设的总纲领。“生态红线是温江的生命线。生态文明建设规划作为超顶层设计,统领全区发展,突出生态规划的刚性控制。将生态文明建设规划融入土地规划、城镇规划体系之中,构建了完备的生态环境保护建设规划体系。”熊宗辉道出了温江生态文明建设实践的精髓。

在温江,不是在城镇发展规划中划出生态保护红线,也不是有了项目后再划土地用意,而是先做生态规划,再谈发展规划。生态规划大框架下的城镇规划,先要划定三条线,即绿线,蓝线和紫线,绿线是指生态保护区域、蓝线是河流水系两旁的绿化带,紫线是文化教育的区域,这些是城市建设中不可触碰的地方,先把这些区域划出边界进行界定,才能进行其他的城市建筑的开发,严禁以占用、租用和借用等方式侵占生态用地,用制度的力量保护生态。温江的生态规划均有具体要求并落实到刚性控制指标上。温江区建筑的屋顶必须做绿化,否则不予验收;建筑的材料必须是节能材料;城区内沿河50米,城区外200米宽的河畔,是生态保护绿化带;城区内的高速路边200米,城区外高速路边500米,必须建设生态带;城区道路的20米以内,城区外道路的50米以内,要做生态带;在房边,建筑物旁边,至少要留出13米的距离,建设生态空间。再比如,城市建筑土地的绿化率一般在30%以上,非常特殊的一些项目,也必须保证绿地率在15%以上。这一系列切实可行的措施,就是为了保证生态规划的落实。“蓝道(蓝线)、绿地(绿线)、开敞空间(紫线)等系统规划,构建了完备的生态保护规划体系。”熊宗辉这样表示。

如今走在温江的大街上,到处可见郁郁葱葱的大树,小区的周边,不是用护栏或围墙砌成的隔离带,而是自然的树木花草形成的天然屏障,这些成了独特的城市风景线。一副城在林中、林在城中、处处见绿,曲水环绕、花团锦簇的景象时时展现在眼前,河边的秋千上不时传来的孩子们童真的笑语,河边公园里摆“龙门阵”的老人更让这幅自然的景观增添了亲和、质朴、休闲的味道。

打造“智美温江”

事实上,生态城市的打造,说到底就是要实现老百姓的“美丽温江”梦想,并把这种梦想变成可以看得见、摸得着的实实在在的生活。用熊宗辉的话说,可以概括为八个字:“天蓝、地绿、水清、城静”,为了实现这“八字箴言”,温江在“顶层”战略规划基础上,全域发力,致力于打造“智美”城市,所谓“智美”,就是要打造智慧美丽的城市,为百姓造福。自2008年温江启动城乡环境综合治理工作以来,温江“智美”城市的梦想正在一一变成现实——

“天蓝”。首先是在扬尘治理上做文章,加强重点行业和环节整治,对扬尘实施24小时监控,控制扬尘污染。整治工地乱象行为,着力加强工地开挖、回填、总平等关键环节的监管,从严查处野蛮施工造成扬尘污染行为。整治建筑垃圾违规处置,实行建筑垃圾处置申报备案制,有效监控建筑垃圾处置环节。其次是加速限煤,通过推广使用天然气、太阳能等清洁能源,控制二氧化硫排放,城市和农村的天然气生活应用已达到100%,;作为全区燃煤使用的大户,成都印钞厂和“统一”食品有限公司的煤改气工作也在稳步推行,至2015年10月,随着这两家企业煤改气工程结束,温江将彻底告别燃煤时代。再次,温江对汽车尾气的排放实施严格的标准,声管理,另一方面又开展建筑工地文明施工活动,对主要建筑工地实行封闭施工,最大限度地降低噪声污染。不仅如此,温江还深入开展城区服务业专项整治,对饮食、娱乐、加工生产行业严格实行噪声污染环保前置审核,对确有扰民现象的进行重点整治,严格执法,努力为民众创造平和宁静的生活环境。

幸福田园桂花专合组织标准化桂花种植基地

温江区结合本地实际,将智与美融为一体。按照建设“智美温江”的总体思路,大力推进以测绘与地理信息为基础的智慧城市的建设和应用。温江区已经建立起三维的地理信息公共平台,将全区所有地下管网也囊括其中,可以全方位反映和描述温江全域表面测量控制点、水系、交通、管线、人口、土地等信息。在温江区环保局,记者参观了温江全力推进的“环保信息化”综合平台。在这个信息平台上,已实现了OA办公、移动执法、网上申报批审、信访投诉等为主的六大系统功能,新安装22台(套)的污染源在线监控设备全面提升了环境监管能力。

温江通过“智慧”的方式构建起城市的“基因库和身份证”,恰是实现社会管理精细化的前提条件,在信息化的基础上,温江全面优化新一轮城市总体规划,构建起完备的全域生态规划体系。

构建“351”生态产业集群

温江建设生态文明,自然离不开经济发展及产业支撑这条主线。2013年,温江区提出了培育“351”产业集群,培植经济新增长点,继续优化产业结构,勾勒温江新的经济蓝图。“351”产业集群是温江生态文明建设发展的基础,也是这个生态区最重要的标签。

这里的“1”是现代花木产业集群,属于第一产业,温江发挥15万亩花木产业的生态本底作用,延长加粗产业链,大力发展欣赏型都市农业,成为全国休闲农业与乡村旅游示范区,建成全市有机农业示范基地;“3”是第二产业,在第一产业的基础上,温江坚持走以信息化为带动的新型工业发展路子,着力构建食品饮料、生物制药、电子信息3大工业产业集群,构成强劲的实体经济支撑;“5”代表高端商务、文化创意、医疗健康、运动休闲、生态旅游五大现代服务业集群,属于第三产业。温江按照“欣一新二兴三”产业发展思路,以项目建设为载体、以开放创新为驱动,推动服务业高端化、工业新型化、农业现代化、经济信息化,加快培育主导产业,加速壮大产业集群,形成以民营经济为主体、实体经济为支撑、三次产业联动发展的新格局。通过结构调整优化,温江走出了一条生产发展、生态良好、生活富裕的可持续发展之路。

在众多城市面临的 “放下生态搞经济”和“放下经济搞生态”两难选择面前,也曾有人担心,高企的“生态门槛”将成为温江区加快区域发展的一大障碍。然而,温江却从容跳出“经济发展与生态治理”的悖论怪圈,找到一条生态与经济融会贯通、环保与产业协调并进的现代经济发展之路。2013年,温江地区生产总值达到335.5亿元,产业结构调整更合理,经济发展更好更快。

如今,传统的花卉产业在温江从容转身,迈向新型业态。日益优越的生态环境,也为第一、第三产业的充分联动和完美融合提供了契机,“绿色效应”更加凸显。依托良好的产业根基,温江跳过“工业为龙头”的传统发展套路,以生态本底为“杠杆”,迈向以现代服务业为核心的现代经济体系。

生态文明成自觉行动

作为西南特大中心城市“半小时经济圈”内的核心成员,成都市8大卫星城的领跑者,温江区的发展路径多少有些另类——

很少有城市能像温江一样,坐拥路网发达的交通优势和一马平川的地理优势,却跳出工业担当经济发展“龙头”的传统框架,将低碳、生态和环保,置于区域经济发展战略首要地位的高度之上。

也很少有城市能像温江一样,连续18年综合实力位居四川省十强,连续10年综合指数跻身全国百强,区域经济均衡发展,却仍保留着全域15万亩花卉园林滋养水土、全年330天优良空气质量颐养身心的优质宜居环境。温江的生态文明建设的确可圈可点,“温江模式“为那些自然资源禀赋良好,生态环境却破坏严重的地区提供了一条可资借鉴的路径。

事实上,细析温江,又会发现, 温江的生态文明建设之所以可堪称典范,其实也并不是想象中的那么简单。

在与区长林湘的交流中,记者发现了一个亮点,来到了温江寿安镇的“乌龙岛”。就在这个“岛”上,一群群村民自发创出一种保护生态环境的组织形式——“院落长制”。这是一种比村民小组更小,由村民自己推举,只有义务没有权力的一种“细胞式”的环保组织形式。这里有个叫余树根的老人,今年70有余了,从事园林30余年。他是岷江村公认的“把细人”。“把细人”余大爷不仅把自家的园林打理得井井有条,还有一份更让他乐意做的工作,就是当院落长。院落长不是官,却又处处表现出当“官”的勤勉。自前年村里搞垃圾分类管理后,余大爷除了负责自家院落的卫生清扫分类外,还监督23户做好这项工作。“院落干净不算啥子,园林里干净才算干净。”余大爷是较真的,他把卫生扩展到23户人家的园林里。他要做好表率才能引导别人照他说的做。余大爷早晨把树叶收集起来,集中堆积在偏僻地方,树叶腐朽后,用于栽树做底肥,杂草也一样。余大爷的经验后来得到推广应用,不仅他管辖的23户,全村花农都在效仿。

去年,罗家院子被选为垃圾分类收集试点。一听说对环境好,居民们都十分拥护。17户居民每家都收到了两个垃圾桶,一个蓝色,一个黄色,蓝色垃圾桶用于收集可回收垃圾,黄色垃圾桶则用于收集其它类型的垃圾。村民罗术华第一次学习生活垃圾分类,她和家人一起不厌其烦地反复阅读资料,认真记下垃圾的各种类型,很快就熟练地掌握了垃圾分类的技能。由于院子里人家户不多,罗术华把挨家收来的垃圾在院落垃圾回收站里分类放置,对于不可回收的垃圾,她会清运到镇上的回收站,每周运一次。罗术华说,院落里老老少少都很爱护环境,就连自己3岁的孙子看到烟头,都晓得把它捡起来。

而今,随着信息技术的发展,很多温江的老百姓都会积极主动地通过各种方式,比如微博,信箱,公开电话等方式来反映他们身边的环境问题,这不光是对自身权益的一种维护,也是对环境的一种关注。

当然,生态意识的培养不会止步在这里,温江环保局仍然经常举办各种宣传活动强化民众的环保意识,比如世界地球日时举办的环保志愿活动,号召大家一起对一些公路段进行杂草、生活垃圾、石块的集中处理。再比如,今年4月,温江区启动“微笑熊猫计划”,小学少先队员进行了宣誓,区及相关部门代表接受市民的环保咨询和政策答疑,现场发放各类宣传资料、图册和环保袋等,这是为了从小培养孩子们的环保意识,并以此来唤醒全社会的生态意识,最大限度地调动公众参与生态建设的积极性,使先进的生态文化深深根植于每个人的心中,并最终建立起生态文明建设的基因链。

罗家院子(唐永杰/摄)

智美温江不是梦

天空不知何时落下了细细的雨丝,浸润的空气中,仍然弥漫着桂花的香甜。再一次深深地吸了一口清新的空气,对温江的认识仿佛又更进了一层。重新细细思量,从四川省委、省政府,成都市委、市政府以及温江区委、区政府的发展战略顶层设计,到杨永康局长这类建设实践的领头者,无时不在丰满着这个美丽的生态梦。在记者的认知中,这已经不再只是一个乌托邦般的梦想,事实上,温江为生态文明建设所做的点点滴滴,早已让温江人的生态梦想照进了现实,而且,这个梦,与百姓那么亲近,就在人们看得见的蓝天中,摸得着的碧水中,闻得到的花香中……