京津冀地区环境整体性治理研究*

万长松,李智超

(燕山大学文法学院,河北秦皇岛066004)

一、京津冀地区环境治理现状

京津冀地区位于东北亚环渤海心脏地带,包括北京、天津和河北省的石家庄、唐山、承德、张家口、保定、廊坊、秦皇岛、沧州、邯郸、邢台、衡水等城市,是中国北方经济规模最大、交通网络最为发达、最具活力的地区。京津冀地区的区域合作由来已久,但是基本上是以促进区域经济合作为目的的比较简单的、松散的区域经济合作,合作进展缓慢。受经济基础和地理位置等因素的影响,京津冀地区各个城市在发展中明显呈现出区域不均衡的特征。2014年2月26日,习近平总书记在听取京津冀协同发展工作汇报时强调,实现京津冀协同发展是一个重大国家战略,要坚持优势互补、互利共赢、扎实推进,加快走出一条科学持续的协同发展路子。京津冀合作从此被提升到国家重大战略的高度,这为京津冀地区的发展带来了新契机。

然而,近年来环境污染一直阻碍着京津冀地区的发展。城市人口扩张和工业的快速发展,再加上区域协调组织缺乏,企业之间、地区政府之间无序竞争、重复建设的情况严重,使得京津冀地区的生态环境日益恶化。目前,区域内已经有70%的河流受到不同程度的污染,沙尘暴更是连续多年冲击京津地区。2013年以来,我国发生大范围雾霾天气,约四分之一的国土面积受到影响。雾霾天气具有巨大危害,严重威胁到人类的生存环境和身体健康。在受到雾霾影响的区域中,京津冀地区情况尤为严重。国家环保部的数据显示,2013年8月京津冀地区空气质量达标天数仅约三成,明显落后于长三角地区,不及珠三角地区的一半。全国空气质量最差的前10 个城市中,京津冀地区占8 个,其中河北省占7 个。长期以来京津冀地区经济布局过度考虑经济增长而忽略生态环境的做法,对该区域的生态环境造成了严重的影响,已经严重威胁到人民群众的生存安全。2014年3月5日,国务院总理李克强在政府工作报告里提出:“生态文明建设关系人民生活,关乎民族未来。雾霾天气范围扩大,环境污染矛盾突出,是大自然向粗放发展方式亮起的红灯。必须加强生态环境保护,下决心用硬措施完成硬任务。”2014年5月,在京津冀及周边地区大气污染防治协作机制会议上,中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽指出,要把治理大气污染和改善生态环境作为京津冀协同发展的重要突破口。对于京津冀地区来说,环境污染治理势在必行。

二、整体性治理理论及其应用

(一)整体性治理理论产生和内涵

整体性治理理论产生于20世纪90年代中后期,主要代表人物是英国学者佩里·希克斯和帕却克·登力维。希克斯将整体性治理定义为:“以公民需求为治理导向,以信息技术为治理手段,以协调、整合和责任为治理机制,对治理层级、功能、公私部门关系及信息系统等碎片化问题进行有机协调与整合,不断从分散走向集中,从部分走向整体,从破碎走向整合,为公民提供无缝隙且非分离的整体型服务的政府治理图式。”[1]从希克斯对整体性治理的定义中可以看出,整体性治理包含整合化的组织形式、正式的组织管理关系和各种伙伴关系、网络化结构等要素,目的是“实现对稀缺资源的有效利用,对公共问题协商解决和对公共服务综合供给”[2]。整体性治理是对1980年以来新公共管理运动所造成的碎片化的战略性回应,在整体性治理理论看来,“新公共管理使政府机构碎片化,极大地增加了决策系统制度上的复杂性”,导致部门机构协调困难,降低了行政效率。而整体性治理理论则着眼于政府内部机构和部门的整体性运作,强调“整体的、协同的决策方式以及电子行政运作广泛的数字化”[3]。

(二)京津冀地区环境整体性治理的必要性分析

第一,整体性治理理论形成的假设和前提之一是“政府机构行为要以民众最关注和担忧的问题为导向,即政府机构主旨更倾向于解决普通民众最担忧的实际问题,而大多数这样的问题是跨部门的,是单一部门无法独立解决的”[4]。京津冀地区的环境问题已经严重影响到普通民众的日常生活和身体健康,环境的不断恶化无疑成为民众普遍感到担忧的问题。而且,无论是水资源污染,沙尘暴或者是当前最为严重的雾霾问题都属于区域性问题,不是紧紧依靠任何一个政府部门就可以解决的,而是需要京津冀区域内各政府乃至全国各地区的共同努力。因此,基于协作和整合的整体性治理理论在京津冀地区的环境治理中有着十分重要的应用价值。第二,“环境保护是一项涉及面广、运作机制复杂的系统工程。环境本身具有公共资源属性、外部性、空间外延性,这就决定了区域环境保护的整体性。从行政区域角度看,环境的整体性往往被不同行政区域所分割。各地经济发展水平差异和环境保护意识上的差异,容易造成地方政府在跨区域环境问题上的决策差异。各地方政府从自身经济人利益出发更倾向于将政策调控范围模糊,将难以界定的区域环境问题的治理成本转嫁给他方,使跨区域环境保护很难达成一致意见。[5]”长期以来,京津冀地区在环境治理中各自为政,缺少有效的沟通和协调,导致环境问题的治理进展缓慢。京津冀地区各政府应该就京津冀地区的环境问题打破原有的组织壁垒,地区内的政府机构和社会机构间进行协同作战,共同解决环境污染问题,这种协作式的治理模式比传统的各自为政的治理模式更具协调性和灵活性,能超越京津冀的行政区界限进行环境问题的治理。

(三)京津冀地区环境整体性治理的可行性分析

整体性治理理论对于京津冀地区环境治理具有一定的可行性。第一,地缘上的优势。北京、天津和河北都位于环渤海地带,彼此距离较近,沟通比较方便,尤其是近些年来京津冀地区公路、铁路等交通事业的快速发展更是为这一区域的整体性治理奠定了良好的交通基础。第二,政策上的支持。京津冀一体化已经有了一段时间的发展,也在经济、交通等建设上取得了一定的成效,2014年年初党中央将京津冀一体化上升为国家战略,为这一区域整体化的环境治理提供了政策上的引导和支持。再加上北京作为我国的政治经济文化中心,在我国各城市中具有举足轻重的地位,党中央对于北京及其周边地区的环境治理问题尤为重视。第三,整体性治理要建立在政府间的有效沟通和合作的基础之上,而有效的沟通在一定程度上要依赖于良好的沟通机制。近些年来,随着网络技术的发展和计算机技术的不断普及,政府间超越部门界限进行信息共享、兼容和交换已经成为可能,政府间、政府各部门之间的交流和协作变得更加便利。我国各政府电子政务技术的快速发展为地区间进行整体性治理提供了技术支持[6]。

三、京津冀地区环境整体性治理的新模式

整体性治理理论“是以协作和整合为特征的治理模式,强调政府在进行公共事务的治理时不仅要对政府内部各部门的机构与功能进行整合,而且也要促使政府、私营部门和非营利组织之间进行协作,从而形成一种整体性的治理模式”[7]95。

(一)建立跨区域环境治理专项委员会

为了解决京津冀地区环境治理问题,应该建立起跨区域的环境治理专项委员会。该委员会的成员应包括两部分:一部分是京津冀地区各省、市政府的代表,在代表数量的分配上应该充分保证各个省市地区的公平;另一部分由企业代表、非营利组织代表、专家学者以及公民代表组成,这一部分代表的参与能够在很大程度上为京津冀地区的环境治理提供信息、技术等各方面的支持和帮助。同时,中央政府应下拨环境治理的专项资金并赋予该委员会对跨区域环境治理专项资金的使用权,并对这部分资金的使用情况进行严格的监管,从而确保整个区域内环境治理政策的顺利贯彻和执行[8]。

(二)完善跨区域环境治理的协调运转机制

2014年4月新修订的《环境保护法》中,强调要建立跨行政区域的环境污染、生态破坏联合防治协调机制。对于京津冀地区来说,在建立跨区域环境治理专项委员会的基础上,要完善京津冀各省市在环境治理过程中的协调运转机制:由京津冀地区各省市的行政首长授权环境治理专项委员会设计并规划京津冀地区环境治理的具体方案,这样的方案能够在治理环境问题的同时最大程度地维护京津冀地区各省市的利益。然后由专项委员会将这些设计方案分别提交给京津冀三个省级政府审批,审批通过之后将这些设计方案提交给国家相关部门进行审核,审核批准之后国家进行拨款,由环境治理专项委员会主持方案的实施。

(三)构建整体性的环境治理网络

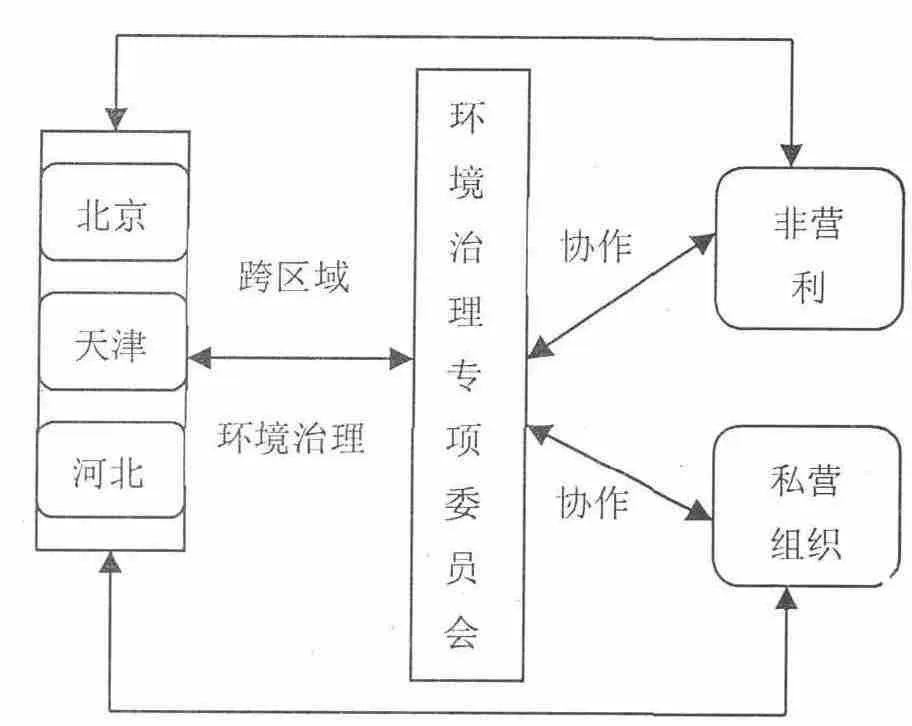

整体性治理理论不仅要求政府在进行公共事务治理时将政府内部各部门以及政府间的机构与功能进行整合,而且也关注政府与私营部门和非营利组织之间的合作,共同构建起一个有效的协作网络(如图1)。

图1 京津冀地区环境治理协作网络图

在京津冀地区环境治理过程中,跨区域的环境治理专项委员会在与各政府建立协作治理网络的同时,也要注重于与本区域内各环保性质的非营利组织进行协作。具有环保性质的非营利组织通常“具有较强的有关环境保护的专业知识和丰富的环境治理的实践经验,能够为政府在区域环境治理过程中提供技术和人员支持”[7]96。环境问题的治理同样少不了私营部门的参与。环境治理过程中势必会侵犯到一些私营部门的固有利益,要注重与私营部门的协调,必要情况下给予私营部门相应的补贴。政府也可以授权环境治理专项委员会通过招标的形式与私营企业签订协议,将环境治理中的一些事务外包给私营企业,更加灵活高效地处理环境治理过程中的相关事务。2014年9月25日举行的第二届科学治污暨环保先进实用技术展示交流会上,针对京津冀地区污染企业治理需求,交流会面向全国公开征集从事大气和水污染治理、固废处置、环境监测和应急等业务的专业环保工程公司,以及技术依托单位和设备生产与服务企业,促进京津冀环保企业与国内外大型环保公司合作,推动京津冀节能环保战略新兴产业发展。

(四)建立环境治理信息资源共享系统

整体性治理在很大程度上依赖于信息的交流和共享。在环境治理过程中,要综合利用各种信息传播手段,将分散在京津冀各政府部门的信息资料进行集中统一管理,整合与环境治理相关的信息采集—处理—交流—利用等各个环节。同时“要建立京津冀地区范围内的环境治理信息管理网络数据库,收集和传递各种有效和完整的信息数据”,通过网络系统将北京、天津、河北有关环境治理的信息进行共享,“从而实现动态化、常态化、高效率地了解京津冀地区范围内的环境治理情况”,并将数据情况提供给环境治理专项委员会,“为制定针对性的环境治理对策提供信息上的支持”[9]。

结语

对于京津冀地区来说,环境污染问题越来越成为经济发展的阻碍,也严重影响着普通民众的身心健康,治理环境污染势在必行。整体性治理理论为京津冀地区环境的治理提供了新的治理思路和治理模式。运用整体性治理理论来进行京津冀地区的环境治理有一定的必要性和可行性。随着京津冀区域经济一体化上升为国家战略,运用整体性治理理论推动京津冀地区在环境治理中的一体化也不失为一种有益的探索。

[1]曾凡军,定明捷.迈向整体性治理的我国公共服务型财政研究[J].经济研究参考,2010(65):43-46.

[2]高建华.区域公共管理视域下的整体性治理,跨界治理的一个分析框架[J].中国行政管理,2010(11):77-81.

[3]竺乾威.从新公共管理到整体性治理[J].中国行政管理,2008(10):52-58.

[4]寇丹.整体性治理:政府治理的新趋向[J].东北大学学报:社会科学版,2012(3):230-233.

[5]杨妍,孙涛.跨区域环境治理与地方政府合作机制研究[J].中国行政管理,2009(1):66-69.

[6]胡佳.迈向整体性治理:政府改革的整体性策略及在中国的适用性[J].南京社会科学,2010(5):46-51.

[7]崔晶.区域地方政府跨界公共事务整体性治理模式研究:以京津冀都市圈为例[J].政治学研究,2012(2):91-97.

[8]崔晶.整体性治理视角下的京津冀大都市区地方政府协作模式研究[J].北京社会科学,2011(2):34-37.

[9]郭式轩.整体性治理视角下的城市环境治理模式的革新研究[D].南昌:南昌大学公共管理学院,2013.