工程新闻中的科技传播探析——1991年-2008年三峡工程科技创新类新闻报道分析

陈少华,覃振欧,凌 蓉

华中科技大学新闻与信息传播学院,湖北武汉 430074

三峡工程既是重大水利工程,同时也是重大科技工程,而且还是涉及大量科技创新的工程。因此,在三峡工程的报道中,有很多关于科技和科技创新方面的新闻报道。据初步统计,1990 年以来,有关三峡工程的新闻报道超过20000 篇。通过三峡工程的科技新闻报道,可以增加人们对三峡工程的了解和认识,普及水利和工程知识。本文重点就1991-2008 年之间三峡工程科技创新报道进行分析和探讨,以期分析这18 年里媒体上的三峡工程科技新闻报道主题分布及其变化、社会影响和作用等。

1 三峡工程科技创新报道概况

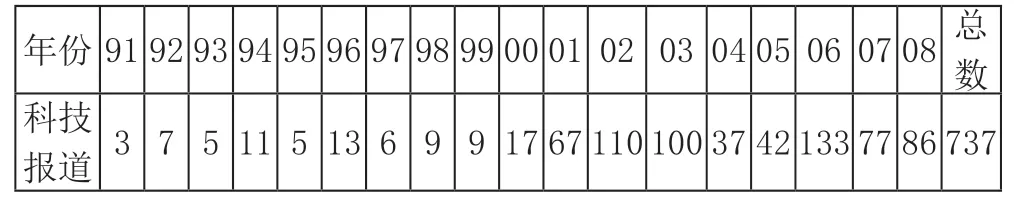

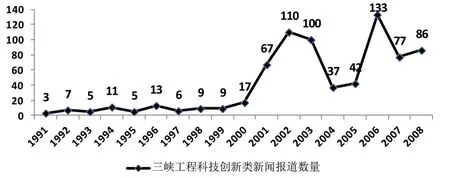

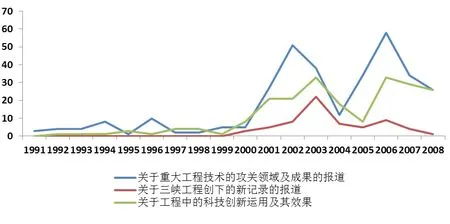

依托笔者开发的三峡工程新闻信息库平台,以三峡工程科技创新为搜索条件,搜索了1991 年至2008 年之间主要媒体上关于三峡工程的科技新闻报道。根据该数据库的检索数据,1991 年至2008 年之间,三峡工程新闻报道总量为20657 篇,其中,科技创新类新闻报道总计737 篇,占3.6%,分布在50余家报纸、广电和网络媒体。其中,专业媒体、中央级媒体对三峡工程的科技创新给予了较大的关注。数据表明,随着三峡工程建设的展开,三峡工程科技创新类新闻报道数量在逐年增加,个别年份(2002 年、2003 年、2006 年)分别达到110、100 和133 篇。具体如表1、图1 所示。

表1 三峡工程科技创新类新闻报道数量一览表(1991-2008 年)

图1 三峡工程科技创新类新闻报道数量变化示意图(1991-2008 年)

1991 年至2000 年三峡工程科技新闻报道较少,可能当时关注的更多是工程进度,技术难题、生态问题、文物保护等与科技密切相关的问题还未得到社会和媒体广泛的关注。2001年之后的科技报道数量明显增加。虽然在2004 年、2005 年的三峡工程科技报道数量有所减少,但是前后的上升幅度仍较明显。由此可见,主流媒体十分重视三峡工程的科技报道,公众对此类报道开始关注并产生了阅读兴趣,从一个侧面也说明三峡工程是一个重大科技创新工程,存在大量的科技创新和攻坚难题。

2 三峡工程科技创新报道的主题分布

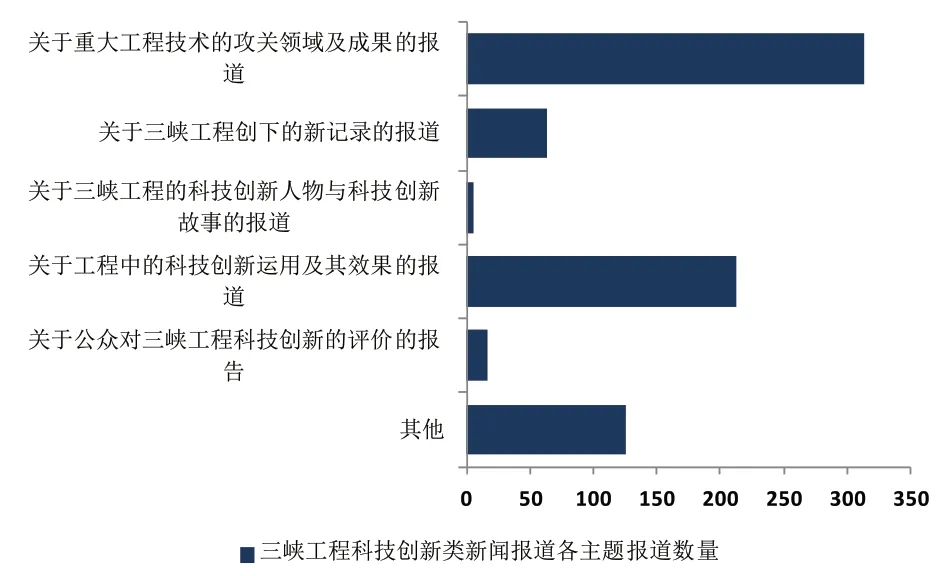

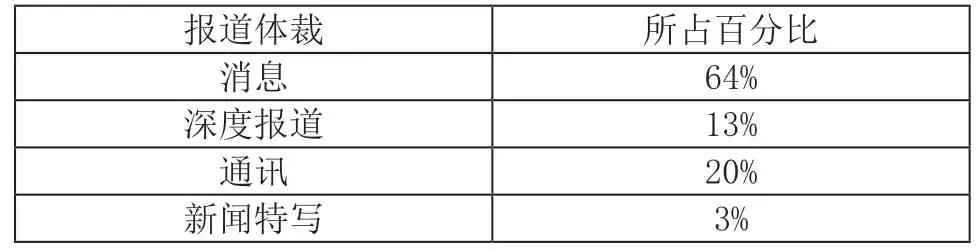

科技新闻是对科学技术方面的新成果、新发现、新动态的报道①。根据1991至2008年三峡工程科技新闻报道的具体内容,三峡工程科技新闻报道的主题主要集中在以下几个主题:1)关于重大工程技术的攻关领域及成果的报道;2)关于三峡工程创下的各项新记录的报道;3)关于三峡工程的科技创新人物与科技创新故事的报道;4)关于工程建设中的科技创新运用及其效果的报道;5)关于公众对三峡工程科技创新的评价的报道;6)其他(关于工程中科技创新的建设规划等)。1991至2008 年三峡工程科技报道主题的具体分布如图2 所示。

图2 三峡工程科技创新新闻报道主题分布示意图

根据图2、表2 所示,1991 年至2008 年这18 年间,重大工程技术攻关领域及成果、工程中科技创新运用及其效果的报道占据了较高的比例,表明了科技攻关和科技应用的重要性。而科技创新人物与科技创新事迹的报道,作为科技新闻报道的一种重要类别,还没有得到应有的重视,占据的比例较小。同时,报道中对科技人物的创新精神挖掘比较欠缺,不利于公众对三峡工程科技人物及工程本身的认知,也不利于普及水利工程知识。此外,公众对三峡工程的科技评价的报道也比较缺乏,缺乏了公众的认知与评判,从一个侧面也反映出三峡工程科技创新与公众之间互动不足。

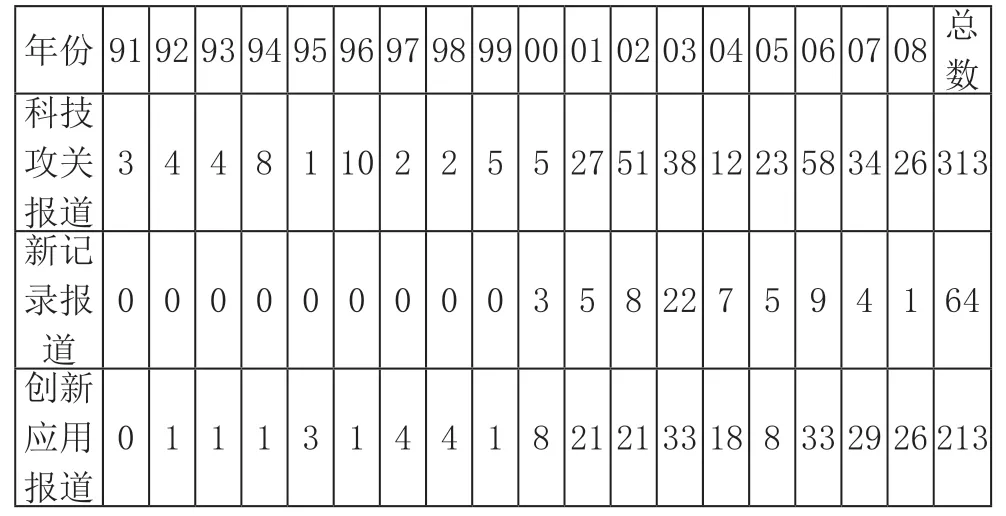

选取报道数量较大的三个主题:重大工程技术的攻关领域及成果、三峡工程创下的新记录、工程中的科技创新运用及其效果。对这三个主题的报道数量分析,得到如表2、图3 所示的结果。

表2 三峡工程科技创新新闻报道主题分布对比表(1991-2008)

图3 三峡工程科技创新新闻报道主题分布对比示意图

从表2、图3 可以看出,上述三个主题的报道自2000 年以后都有明显增加,而在2006 年之后关于“创下新记录”的报道下降明显,关于工程中的科技创新运用及效果的主题报道比重明显增加,表明了报道重点已从简单地向公众报道新闻事实为主,转变为开始重视对公众传递和普及科技专业化知识以及科学技术应用效果。当然,重大工程技术的攻关领域及成果的报道仍占主要比重。

3 三峡工程科技创新报道的典型报道及体裁分析

3.1 三峡工程科技创新报道的典型报道分析

三峡工程的科技创新类新闻报道,既反映了新闻媒体界对三峡工程科技创新的认识、理解以及评价,也反映了社会大众对三峡工程建设的关切。下面结合典型报道对三峡工程科技创新报道的部分典型报道进行简要分析。

在重大工程技术的攻关领域及成果的报道方面,长江水利网于2005 年登载了一篇题为《三峡三期工程破解高温浇筑混凝土难题》的报道。该报道从提出问题“由于温差,混凝土在浇筑过程中,内部出现高温,而表面温度偏低,容易导致裂缝”,到解决难题“从原材料、外加剂、降低砂率和塌落度、配合比设计、冷却水参数、运输过程、管理措施等方面提出技术要求,这系列措施对施工质量起到了技术保证作用”。报道描述攻克浇筑问题,并简要介绍三峡工程中所遇到的问题与解决办法。这类报道较直接地记录和呈现了工程技术的攻关领域和成果。

在三峡工程创下的新记录的报道方面,《光明日报》2006年登载的报道《三峡工程之最:许多指标突破水利工程纪录》,从“三峡水电站总装机1820 万千瓦,年发电量846.8 亿千瓦/时,是世界上最大的水电站。”等14 个方面传递了三峡工程建设创纪录的信息。这类主题新闻,既报道了工程建设,也反映了科技成就,还极大地提升整个民族和社会的成就感和自豪感。

在三峡工程的科技创新人物与科技创新故事的报道方面,2006 年《人民日报》刊登的《矢志三峡铸军魂——记武警水电三峡工程指挥部副参谋长荣耀久》,从“开路先锋”、“攻坚主力”、“科技尖兵”三个方面对人物进行描述,以科技创新人物的事迹为切入点,对三峡工程进行全方位的报道。这类报道,既报道了工程建设者的风貌,也报道了科技创新活动,传播了科技创新精神,而且,这类人物和故事的报道更贴近人们的生活,容易引起读者共鸣。

在工程建设中的科技创新运用及其效果的报道方面,中国广播网2006 年登载的《三峡水情自动测报系统在汶川地震中发挥作用》,报道了“设在都江堰水文站的三峡水情自动测报站点,地震后仍工作正常,每小时12 个水位和雨量数据通过北斗卫星及时传递到成都水情分中心和省水情中心及各级防汛指挥部门。为当地各级部门抗震防汛提供了科学依据。”,凸显了运用先进科技,产生的效果,凸显出创新科技对于三峡工程建设、运营和管理的重要性,也让社会大众增添了对三峡工程安全的信心。

在公众对三峡工程科技创新的评价的报道方面。中国新闻网2003 年登载了《三峡工程首批发电机组启动技术获专家肯定》,报道了作为公众代表的国务院三峡二期工程验收委员会枢纽工程验收专家组,对三峡左岸电站首批发电机组进行了技术验收,验收结果获专家肯定的信息。该报道结合技术知识介绍,报道了建设者以外的公众群体对三峡工程的科技创新的评价,将工程科技报道的专业性和大众性做了较好的结合。

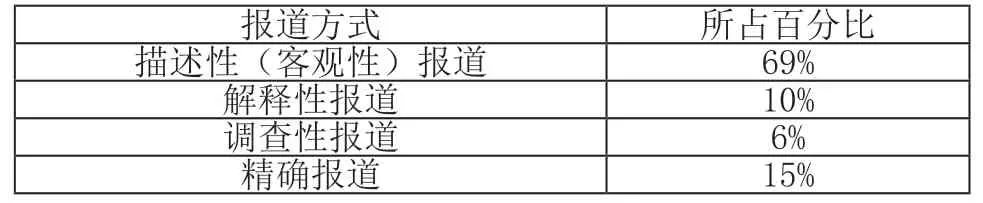

3.2 三峡工程科技创新新闻报道的体裁分析

新闻报道的体裁主要为:消息、深入报道、通讯、新闻特写②。由于三峡工程科技创新类新闻报道的特殊性,消息的数量占了大多数,超过了60%,深入报道、通讯以及新闻特写相对较少,如表3 所示。

表3 三峡工程科创新新闻报道不同体裁比例表

下面以三峡工程科技报道的具体实例作为切入点,对三峡工程科技新闻报道的体裁进行分析:

三峡新闻网2006 年登载的消息《三峡升船机数第一》,从三峡升船机的垂直提升高度、承船厢带水重量、其规模和技术复杂程度都属世界第一等角度,简单明了地将三峡升船机的特点进行了描述。消息类型的报道,在三峡工程科技创新类新闻报道中占比较大。

《人民日报》2005 年刊登了一篇深入报道《三峡:创新写华章——来自三峡工程的报道(上)》。整个报道从“技贸结合,引进核心技术,为增强自主创新能力奠定坚实基础”,“技贸结合,引进核心技术,为增强自主创新能力奠定坚实基础”两个方面,有机结合地对三峡工程的科技创新进行了深入报道,报道内容也更全面。

中华网2006 年刊登的《三峡工程开创我国自主设计制造水电机组的新时代》是典型的事件通讯类新闻报道。围绕自主设计制造水电机组的整个事件,将整个事件的始终进行了完整的报道。此外,人民日报2003 年刊登的《力擎万钧闸门——记三峡泄洪坝段项目部经理张为明》为新闻特写,以科技创新人物张为明为主线,生动地刻画了这一科技人物形象。

新闻报道一般应多种报道体裁组合使用,使新闻报道的表现形式更多元化,如果过多地使用“消息”形式,容易使公众产生阅读疲劳。对科技新闻报道而言,更应丰富报道体裁的类型,使科技创新类的报道避免枯燥,增加公众的阅听意愿和注意力。而且以消息为主的这种体裁形式,篇幅上大多比较短小精炼,其着重于强调事实本身。如:中国水运网2008 年登载的《三峡水运安检用上全球最先进探测仪》,整篇报道并没有去做有关的深度分析与说明,只是从重量及探测范围等方面简单介绍该探测仪为“世界上最先进的远距离探测仪器之一”。但是,从该报道中,公众也难以得到其他更多的相关信息。因此一篇报道篇幅的长短在某种程度上也能反映出一件事情的详细程度,消息类的报道叙事不够详尽,报道内容自然不够全面。

3.3 三峡工程科技创新新闻报道的方式和视角

对科技新闻报道而言,新闻报道方式的选择非常重要。三峡工程科技报道量大、面广,如何将零散的新闻材料编辑整合为完整的新闻报道,对三峡工程的新闻报道者们来说,是一个很大的挑战。三峡工程科技创新类报道方式主要有客观描述性报道、解释性(客观性)报道、调查性报道以及精确报道等四类。表4 为各类报道方式所占的比例。

表2 三峡工程科创新新闻报道方式比例表

从表4 不难发现,描述性(客观性)报道在三峡工程科技创新类报道中占绝大多数,描述性(客观性)报道比较注重报道内容的权威性,因此其内容的来源一般是权威的专家学者、科学工作者、科研机构或者是国际权威相关部门,同时政府的一些官员通常也是科技新闻报道内容资料来源,但这也容易导致媒体的自采调查性报道能力不足。解释性报道、调查性报道与精确报道也占有一定的比例,丰富了报道方式,使报道方式多元化,满足了公众的不同需求,有助于社会了解三峡工程的科技创新及其应用。但它们总体所占比例还是较小,若只是注重描述性(客观性)报道量的累积,而忽略其它报道形式的重要性,这不利于科学及工程知识的大众传播与普及。

4 三峡工程科技新闻报道的社会影响及作用

三峡工程科技新闻报道(特别是科技创新报道)对社会认识三峡工程和增加公民的科技素养有很大的影响和作用,具体体现在以下几个方面:

1)展示了三峡工程建设的科技创新及成果。由于三峡工程的特殊性,人们难以亲身体会其中的科技创新,只能通过新闻报道去了解其启动、进展和验收等过程的信息。新闻报道在一定程度上,弥补了大部分人对三峡工程科技创新零接触的不足。将三峡工程的科技创新活动、创新成果、创新态度和精神向公众进行了传播,让公众了解到三峡工程的成果的同时,了解到整个工程的科技创新难度及成效。

2)向公众普及了工程科技。三峡工程由于其工程的特殊性,科技的运用极其频繁。三峡工程的科技报道,在让公众更好地理解新闻内容的同时,也让更多的人了解三峡工程的科技创新,让知识与成果得以普及和推广。

3)使公众更加易理解和支持三峡工程建设。三峡工程对于大多数人来说只是一个较为模糊的概念,通常只知道三峡工程是个国家重大的水利工程,耗资耗力巨大,收获效益巨大。但具体到三峡工程运用的先进技术、功能、带来的益处的这一理解层面,公众一般都缺乏充分的认知。三峡工程的科技新闻报道从三峡工程的多个方面,如三峡工程研发和运用的多项世界先进技术,以及技术的研发过程、发展、试用、作用等多个角度进行报道,使公众更多、更深入、更全面地了解三峡工程,对三峡工程有个更为清楚客观的认识,从而更加理解和支持三峡工程建设。

4)使公众从了解三峡工程转变为支持科技创新、提高科技素养。三峡工程建设之初,人们只是对于整个工程有个大致的了解,对于具体的开发建设却了解较少。随着工程建设的展开和科技新闻报道,人们逐渐开始关注三峡工程的科技创新部分。从图1 可以看出,三峡工程的科技创新类报道,在2000年后有显著增加,说明媒体与公众的关注视角从关注工程转变向关注工程科技。在理解工程科技的过程当中,也使得整个全民的科技素养有所提高。

5)推动科技的发展。“科学技术是第一生产力。”这句话直接说明了社会的高速运转离不开科技的进步。作为三峡工程而言,创造和运用了大量的先进科学技术,通过科学新闻的报道和传播,人们从科学新闻报道中认识这一工程先进技术的同时,也能够通过阅读三峡工程新闻对其技术时刻保持较高的关注、积极的学习和探索,从而推动了社会的科技进步。

5 结论

通过上述分析可知,三峡工程科技创新类新闻报道是三峡工程新闻报道的方面,报道主题较广泛,涉及创新领域、创新活动、创新人物、创新成果、创新应用、创新评价等多个方面,有助于社会了解三峡工程、支持三峡工程,也有助于对公众普及水利科学、工程科技知识、激发公众科技创新意识。但是,三峡工程报道中,媒体对三峡工程的科技新闻传播重视还不够。与其他主题的报道相比,三峡工程科技新闻报道总量偏少。这可能与我国“从事科技新闻与传播的记者与编辑极度匮乏,科技新闻传播的资源与力量处于严重短缺的状况”有关。从笔者开发建设的三峡工程新闻数据库检索结果来看,1991至2008 年这18 年间,三峡工程的报道总量为20657 篇,而三峡工程科技创新类报道只有737 篇,只占报道总量的占3.6%,与三峡工程的科技工程地位不相适应。仅有55 家媒体报道过三峡工程的科技创新,平均每家媒体每年刊登的科技报道不到1 篇。三峡工程科技新闻的报道体裁以“消息”占比过大,叙事不够详尽,容易使公众了解片面。其报道方式的类别未进行合理分配,没有极大发挥其他报道方式的作用,内容大多来自相关的权威部门,来源单一,媒体进行多次转载后容易在传播过程造成失真。此外,三峡工程科技报道内容表达上专业术语堆积现象较多,读者难以理解。如报道中出现的:“热处理调质”、“水电机组上冠下环叶片制造技术”等词语对于大多数公众较为陌生,内容中却不加解释,影响读者的阅读兴趣和理解,也影响公众对三峡工程的认知,值得改进。

[1]秦志希 王琼.从科技新闻看公众科技信息知情权之缺失.武汉大学学报,2009(2).

[2]丁山.改进科技新闻的着力点.新闻前哨,2008(11).

[3]朱育民.基于受众角度的电视新闻创新探究.新闻传播,2012(4).

[4]惠阳.基于网络媒体平台的新闻报道分析.新闻知识,2013(2).

[5]吴红月.健康科技新闻的表现形式和特征.科技传播,2009,9(上).

[6]彭明星.科技新闻传播的沟通技巧研究.科技传播,2009(7).

[7]马杰媛.科技新闻传播效果的研究.科技传播,2009,12(下).

[8]窦贤.科技新闻亟需强化社会公信力.科技传播,2010,2(下).

[9]郑保章 刘乃仲.试论科技新闻传播如何实现社会化及大众化.大连理工大学学报,2000(2).

[10]刘承武.从新闻专业主义角度谈新闻报道体裁分类.传媒观察,2010(6).

[11]曹程.深度报道社会化的方法.新闻实践,2010,12.

[12]余鑫.信息新时代下科技新闻着力点的改进.科技传播,2010,2(下).

[13]杨保军.正效新闻·负效新闻·零效新闻——为解决老问题而提出的一组新概念.今传媒,2006,8.

[14]崔伟涛.科技新闻写作创新谈.东北农业大学学报,2006(2).

[15]刘建明.为科技新闻增值的人文要素.新闻大学,2000,2.

[16]王敏静.都市类报纸科技新闻报道现状、问题与对策研究[D].西安:西北大学,2012.

注释

①郑保章 刘乃仲.试论科技新闻传播如何实现社会化及大众化.大连理工大学学报,2000(2).

②刘承武.从新闻专业主义角度谈新闻报道体裁分类.传媒观察,2010(6).

③余鑫.信息新时代下科技新闻着力点的改进.科技传播,2010,2(下).

——三峡工程