“微时代”背景下科技新闻传播报道的创新研究——以科学美国人网(Scientific American)为例

孙 璐,张 丽

中国传媒大学新闻学院,北京 100024

1 概念界定:“微时代”科技新闻

新媒体的发展使世界传播领域发生重大变革,进入“微时代”。“微时代”的信息传播以“微”字为核心,具有“微媒体”、“微内容”、“微用户”的特点。在Twitter、Facebook、微博(Weibo)、微信(Wechat)等社会化“微媒体”上,碎片化信息基于用户关系以浓缩式的“微内容”形式即时迅速地传播。在媒介社会化的web3.0 时代,每一个人都成为信息生产和传播者——“微用户”。

“微时代”的信息传播体现出传播者个人化、信息碎片化、传播裂变化等特点。在“微时代”媒介融合、大数据整合、多屏移动智能终端普及等背景下,作为“微内容”的信息在传播中不再以媒体为中心传播,而通过多层次的“去中心化”传播,并产生裂变式的传播效果,这从根本上改变了大面积的社会传播必须依赖“大媒体”平台的格局。

在我国,科技新闻是指针对科学技术领域内最新发生的科技研究成果、国家科技政策、科技前沿动态、科技工作者的取得的重大成就、科技界的活动等科技事件进行报道。①广义上的科技新闻一般也包括应时性科普类报道。西方国家的上述概念有所不同,科学新闻(Science news)和技术新闻(Technology news)分别侧重科学发现和技术成就,前者范围更广泛,和我国“科技新闻”概念更接近。

处于“微时代”的科技新闻报道需要适应用户追求轻松、高效、浅显等“轻阅读”、“浅阅读”的习惯,采用多种媒介方式全媒体立体化报道,利用多屏移动终端等新媒介平台,力求使报道更具可视性、互动性、趣味性。

2 微时代背景下“科学美国人网”的创新之处

2.1 “科学美国人网”简介②

在微时代背景下,科学美国人网站(Scientific American,简称SA)③将诸多资源整合,为我们提供了新媒介环境下科技新闻创新发展的借鉴样本。其科学报道对当今的科学技术新发展作以简明、通俗的介绍,涉及科学发展如何影响人们的生活环境、健康、地球、心理、太空等方面。

旗下同名杂志《科学美国人》④(Scientific American)是美国享有盛誉的大众化科普杂志,是著名杂志《科学》(Science)的姊妹刊。科学美国人网有效利用杂志的内容资源,结合《头脑》(The Mind)杂志《科学六十秒》(SSS)⑤等子资源进行整合营销和传播,成为微时代科技报道的典范。

2.2 传播战略创新

2.2.1 融合化⑥

科学美国人网在“媒介融合”背景下采用全媒体战略。在内容融合方面,网站在信息传播中整合了文字、图片、声音、影像等多种表现手段,实现了多媒体融合化。如:News&features(新闻和特稿)、Podcast(播 客)、Slide Shows(组图展映)、Video(影像)、SA—magazines(科学美国人系列杂志)、SA—products(科学美国人系列产品,如科学美国人珍藏版,电子图书等)。从渠道上讲,网站和相关新闻媒体互享资源,专门设置“合作伙伴新闻”栏目(News from our partners),新 闻来源包括Reuters(路透社)、Nature(自然杂志)、CNET(CNET 科技资讯)等。

2.2.2 社会化

科学美国人网十分注重社交网络的运用和营销,首先,网站在明显位置嵌入Twiiter 等社交媒体,实时更新最新科技资讯。用户可利用Email、RSS、Facebook、Twitter、YouTube、iTunes等追踪Scientific American的最新进展。每个编辑也都有自己的Twitter,方便第一时间收到和发送信息。⑦其次,用户在每条科技新闻下面都可以留言和分享,可以直接通过社交网站通科学家交流。在科学美国人网站上,用户通过上述方式实现了内容制造(UGC)⑧和利用自身在社交网络的关系资源分享传播。

最值得一提的是,网站还依托用户的社交媒体开展社会化活动,并形成一定高粘性的用户群体。其中,一部分是科研工作者。《科学美国人》杂志是顶级科学家向公众传播自己的理念和成果的首选平台,多数撰稿者都是某一学术领域的专家学者,到目前,有145 位诺贝尔奖得主为其撰稿。网站成为杂志的延伸平台,科研工作者往往很乐意借助这一平台发布和传播最新研究成果。他们通过Blogs(博客)等专栏为其撰稿,形成用户自制的内容生产(UGC)。因而,科学美国人获得大量高质量原创性独家内容。

另一部分群体是网站组织的科技活动参与者。比如常设的solve innovation challenges⑨(解决创新难题)活动。用户可以尝试解决给定的一系列科技难题并获得相应的丰厚报酬。再比如一些增进科学家和教育工作者交流的公益项目——1000 Scientists in 1000 days(1000 科学家1000 天)。这些活动很好的调动了用户参与性和互动性,使用户在现实社会中开展社会化的科技传播活动。

2.2.3 平台化

科学美国人网试图打造整合式数字化传播平台。目前已有用户咨询平台、用户邮件资讯传递平台、用户订阅平台、社交媒体传播平台等。在社交媒体平台,通过Facebook、Twitter、Google+、Youtube等微时代重要社交媒介推广传播信息。

它还建立多屏移动智能终端和传统纸质杂志相互促进的信息传播平台。除了传统的纸质版杂志、书籍,科学美国人网已经推出了专门的平板终端版(tablet edition),以提高平板智能移动终端的用户体验。目前,网站一般的新闻、图片、广播音频、视频等均可免费在线浏览,但是科技新闻深度报道、《科学美国人》《头脑》杂志和相关书籍实行付费阅读。网站推出多种传统和数字化套餐阅读形式,分别满足在线体验、平板视听、纸质阅读的不同需求。

2.3 报道业务创新

2.3.1 “微报道”

这里的“微报道”是指在“微时代”背景下微模块式的报道方式。具体说来:

1)外观设计借鉴微博,每条报道形成相对独立的微小模块空间,采用标题加摘要式呈现,力求图文并茂,色彩亮丽美观;

2)每个“微模块”篇幅短,切入点小。体现“微内容”特点,适应轻松、快速的“轻阅读”和“浅阅读”需求;

3)报道时间短、信息量大。如《科学六十秒》(sixtysecond science,SSS)在60 秒时间内报道最新科技,突出最重要信息,节奏快,满足“速阅读”需求;

4)实现整合下的内容细分。首先在模块分类上,如Evolution(进化学说)话题下设9 个子模块:Archaeology &Paleontology(考古学和古生物学)、Creationism(神创论)、Dinosaurs(恐龙学说)、Paleoanthropology(古人类学)等。其次,实现了多层链状式延伸阅读,这弥补了“微内容”的不足。相关文章中的重点科技介绍下设3-4 层链接,充分满足用户深度阅读(intensive reading)的需要。

图表1 科学美国人网站微报道模块化设计案例图

2.3.2 可视化

科技新闻报道往往涉及最前沿的科学技术,不免出现大量专业术语,将科学研究以视觉化的形式呈现,可以使报道深入浅出,读者一目了然。微时代是读图时代,更是“悦读”时代。科学美国人利用微时代多媒体优势将深奥严肃的文字内容用可视化的语言表现和传播,其手段包括图片、表格。漫画、示意图、模拟图、视频、动画、互动式模拟软件等。科技新闻可视化操作大致分为以下几类:

时间先后类 如新理论提出前各种经典理论的梳理、科学实验的步骤、某种效果的产生机制等。科技工作者可以画出流程图再辅以核心文字说明。

数据类 根据需要绘制不同类型的统计图。

地理类 按重要程度在地图上依次标出重要信息。

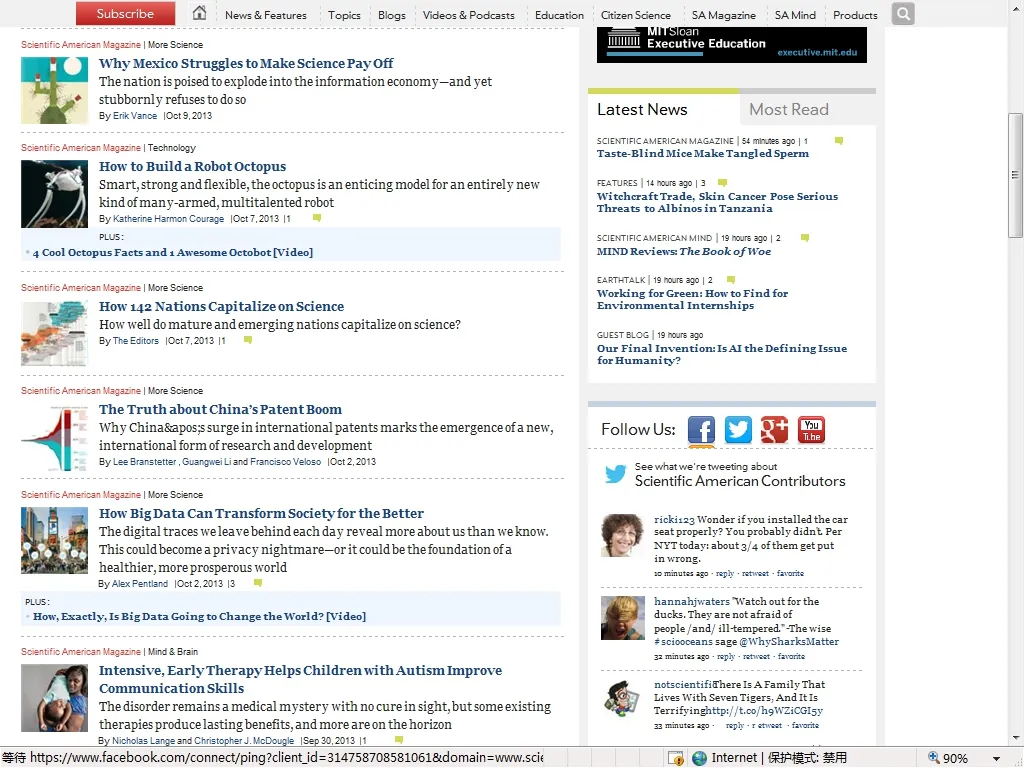

图表2 科学美国人网可视化效果案例图

2.3.3 趣味性

《科学美国人》不是《自然》杂志意义上的顶级学术期刊,它是大众化的科普刊物,提供一个论坛来呈现科学理论和科学新发现。⑩为了满足不同读者的口味,它不但介绍科学理论与发现,同时,也涉及社会科学与国际民生相关的各个社会科学分支⑪。

因此,科学美国人网非常重视科技新闻的趣味性(human interest)以Attract audiences at the first glance(一见钟情)为报道原则。

首先,借助网络优势弥补杂志时效性不足,提供用户最想知道的信息。比如访问顶级科学家的talk show(脱口秀)栏目,在第一时间制作了诺贝尔奖获得者的节目。

其次,其科学报道选题往往富于贴近性,和生活紧密嵌套。例如在深秋适时推出《Why do autumn leaves change color?》(秋叶为什么会变色?)

再次,节目内容情节化,制作精良。《即时理论家》(Instant EggHead)是网站颇具趣味性的视频栏目,视频时长1——2分钟。在《why is yawning contagious?》(打哈欠问什么会传染)一期中主持人(蓝衣女性)先以打哈欠幽默开场,然后分析人们日常生活中打哈欠时的心理状态,接着探访表情对打哈欠人的影响,之后引出科学家对婴儿的实验,最后告诉观众打个哈欠吧。主持人语调抑扬顿挫,配以轻快的音乐,加之画面美感,情节化的叙述方式使观众轻松中获得新知。

图表3:科学美国人网站《即时理论家》(Instant EggHead)视频截图

2.3.4 品牌化

《科学六十秒》(sixty-second science,SSS)⑫是科学美国人网极具辨识度的名牌节目:在六十秒中,简明易懂又富于吸引力地呈现最新科研成果。节目短小精悍,伴随秒表的滴答作响的片头,SSS 往往以细节切入,伴有吸引人的音乐、音效,节奏轻快,剪辑精当,成为著名品牌栏目。它把看似深奥的科学问题以看似随意,通俗易懂方式传播,充满着流行文化的气息。由于节目语音标准抑扬顿挫,词汇丰富、表达流利地道,成为世界众多英语学习者的必听节目。

3 对中国科技新闻报道的启示

3.1 搭建适应微时代发展的全媒体平台

目前,我国许多科技新闻报道机构都已经开始在新媒体方面进行有益尝试,如自建网站、手机报、微博、微信、手机APP 客户端等形式。但是,还有很多传统科技报道机构在利用新技术、新媒体方面已然存在一定的差距。有些即使开通了微博、微信,但又限于简单信息的发布,缺少契合微时代特点的专业性营销和版块制作。

在微时代,科技新闻报道机构应当充分利用微信、微博资源,设计文字有声传播内容、真正做到科普报道数字化,丰富传统报道载体形式,拓展视频、音频、图片、文字整合传播的全媒体平台。

果壳网⑬在微时代科技传播方面走在前列,网站在微版块视觉设计、可视化示意图制作、视频等方面均有借鉴科学美国人成功的经验。在内容生产方面,它尝试用户自制,依托科技兴趣小组创造专业、优质的内容。⑭

3.2 树立“翻译”意识,增加科技报道的趣味性

科技新闻报道,既和新闻界跳舞,又和科学界跳舞。⑮科学松鼠会的创始者们认为:科学对于普通大众来说,就像味道鲜美却又不方便吃的坚果。而他们就是要像松鼠一样,把科学坚果外层的硬壳剥掉,把味美的果肉献给大众。因此就要求科技报道工作者具有翻译意识,把深奥的科学道理深入浅出地讲出来。⑯做好翻译科学的工作。

传统科技报道可以止于让公众“易读”,但微媒体背景下,要努力做到让公众“悦读”,其中选题贴近性和报道趣味性最为关键。

首先是创新选题思路,可以改变以往从科学界、科学论文里寻找线索的传统,将新闻事件纳入到视野中来,使选题具有生活贴近性和科学权威性。⑰

其次是将报道进行大众化、通俗化解读,少用专业术语,摒弃刻板报道语态,增加人文性。调动图示、音乐、动画等多种手段,力求情节化、故事化、风趣幽默地解读科学,使科技兴趣能成为人们文化生活和娱乐生活的重要元素。

[1]陈鹏.新媒体环境下的科学传播新格局研究.中国科学技术大学,2012.

[2]李华.用人文化表现方式塑造科技新闻“悦读”时代.西北大学硕士学位论文,2006.

[3]张丽,等.世界广播电视发展趋势研究.中国传媒大学出版社,2012.

[4][加]麦克卢汉.何道宽译.理解媒介.译林出版社,2011.

[5]梁永霞,田宏.Scientific American 的成功之道.中国科技期刊研究,2013(1).

[6]李正伟.<科学美国人>对我国科普期刊的启示.第十届中国科协年会论文集,2008.

[7]董艳华.新媒体语境下期刊的科技传播研究.南都学坛,2009(5).

[8]郭涛.当前科技报道一些误区及对策.中国记者,2012,2.

[9]王亦军.迷茫中的中国科普期刊.今传媒,2006(10).

[10]田利平.中国特色的科学报道——<北京科技报>新闻报道风格探索.科技传播,2009,8.

[11]张佰明.嵌套性——网络微博发展的根本逻辑.国际新闻界,2010,6.

[12]喻国明,张佰明.嵌套性——一种关于微博价值本质的探讨(下).新闻与写作,2011,9.

[13]田智辉.论用户制作内容对新闻传播的影响.现代传播,2008(2).

[14]吴月娥.WEB时代的科技记者与公民科学素养的提升.全民科学素质与社会发展——第五届亚太地区媒体与科技和社会发展研讨会论文集,2006,11.

[15]http://www.scientificamerican.com/.

注释

①梁索平:《浅谈科技新闻报道的问题和对策》,《青年文学家》,2013

②http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_American 2013-10-12,《环球科学》是目前在中国大陆发行的中文版

③http://www.scientificamerican.com/

④《科学美国人》是美国享有盛誉的大众化科普杂志,是著名杂志《科学》(Science)的姊妹刊。它创刊于1845年,目前每月出版,是美国历史最长的、一直连续出版的大众化科普杂志。

⑤Scientific American's Sixty-second Science

⑥融合化定义参考(澳)奎因,(美)费拉克;任锦鸾译《媒介融合——跨媒体的写作和制作》,人民邮电出版社,2009。

⑦梁永霞、田宏:《Scientific American 的成功之道》,《中国科技期刊研究》,2013年第1期。

⑧用户自制内容:User Generated Content,简称UGC

⑨Solve pressing science,technological,and policy problems and make innovation happen.Apply your expertise,stretch your creative boundaries,and win cash awards ranging from $5,000 to $1 million— all the while helping advance human progress and making the world a better place...http://www.scientificamerican.com/openinnovation/

⑩梁永霞、田宏:《Scientific American 的成功之道》,《中国科技期刊研究》,2013年第1期。

⑪用户自制内容:User Generated Content,简称UGC

⑫Solve pressing science,technological,and policy problems and make innovation happen.Apply your expertise,stretch your creative boundaries,and win cash awards ranging from $5,000 to $1 million— all the while helping advance human progress and making the world a better place...http://www.scientificamerican.com/openinnovation/

⑬SSS源于“科学美国人”的播客(podcast)60-Second Science。每天一条科技方面新消息,从医药、物理、生物、宇宙,到环保、食品甚至生活中的科学小知识,内容涉及方方面面。节目中介绍的科学动向,很多都是最近刊登在国际主要科学杂志上的新研究成果。

⑭SSS源于“科学美国人”的播客(podcast)60-Second Science。每天一条科技方面新消息,从医药、物理、生物、宇宙,到环保、食品甚至生活中的科学小知识,内容涉及方方面面。节目中介绍的科学动向,很多都是最近刊登在国际主要科学杂志上的新研究成果。