消化性溃疡病中医证型的客观化临床研究

晏喻婷,蒋波涛,张 朋,周 州,李荣华,陶 阳

(广州中医药大学附属重庆北碚中医院,重庆400700)

消化性溃疡(PU)主要指发生于胃和十二指肠的溃疡,临床以胃脘痛为主要表现,同时伴有反酸、嘈杂、嗳气等症状,应用中医药治疗,有较好的临床疗效。中医辨证论治存在分型差别较大,判断标准不一致,存在较多的主观性因素,用药存在一定的个体性问题。为进一步探讨中医宏观辨证与西医微观辨病的相关性,笔者对本院脾胃科2008—2012年对216例PU患者进行中医辨证分型,并行胃镜检查、幽门螺杆菌(H.pylori)检查,研究中医证型与PU分类、溃疡分期、胃镜征象、H.pylori感染的关系,旨在为PU中医辨证分型提供客观依据。

1 临床资料

1.1 一般资料 本研究216例患者均经电子胃镜确诊为PU,男141例,女75例;年龄15~68(48.6±12.3)岁;病程1 ~20(4.2±3.7)a;胃溃疡69例,十二指肠溃疡111例,胃十二指肠复合溃疡36例;H.pylori阳性145例。溃疡急性活动期73例,愈合好转期93例,瘢痕期50例。

1.2 西医诊断标准 参照《2008消化性溃疡病诊断与治疗规范建议》[1]及《中药新药临床研究指导原则》[2]中 PU 标准:①长期反复发作的周期性、节律性、慢性上腹部疼痛,用碱性药物可缓解。②X线钡餐造影见龛影。③内镜检查可见溃疡。

1.3 中医证候诊断标准[3]①肝胃气滞型。主证:胃脘胀痛,两胁胀满,情志不舒时症状加重,嗳气或矢气后症状缓解,善怒,喜太息。次证:胸闷食少,善吐酸水,舌苔薄白,脉弦。②胃热炽盛型。主证:胃脘痛势急迫,有灼热感,食入疼痛明显缓解,或食入易痛,口干而苦,舌红苔黄,脉弦或数。次证:喜冷饮,吞酸嘈杂,烦躁易怒,便秘。③脾胃阳虚型。主证:胃痛隐隐,喜暖喜按,冷饮或劳累(易发作或)使加重,空腹痛重,得食痛减,食后腹胀,舌质淡嫩,边有齿痕,苔薄白;脉沉细或迟。次证:倦怠乏力,神疲懒言,畏寒肢冷,大便溏薄。④胃阴亏虚型。主证:胃脘隐隐灼痛,空腹时加重,似饥不欲食,口干不欲饮,舌红少津,有裂纹,或少苔或花剥苔。次证:口干舌燥,纳呆干呕,大便干结,手足心热。⑤食滞胃肠型。主证:胃脘胀痛,大便秘结或秽臭不爽,吐后痛缓。苔厚腻,脉滑或实。次证:嗳腐吞酸,呕吐不消化食物,嗳气厌食,脘痞腹胀。⑥瘀阻胃络型。主证:胃痛较剧,痛如针刺或刀割,痛有定处,痛时面色青或苍白,拒按;舌质紫暗,脉涩。次证:遇温则痛缓解,遇寒则加重,腹胀不适,或吐血紫暗,或大便色黑,口干不欲饮。⑦寒邪犯胃型。主证:胃脘冷痛或绞痛喜暖恶冷,面色苍白,畏寒怕冷,可伴有恶寒发热,头身疼痛;苔白腻,脉浮滑或沉紧。次证:呕吐食物残渣,量多如喷,大便稀或便溏,胸脘满闷,恶心呕吐或干呕。以上各证型诊断标准:主证≥2项(主证一必备)加次证≥2项者。

1.4 纳入及排除标准 凡符合西医诊断及中医辨证分型者可纳入本试验。排除年龄<15岁或>70岁者;酗酒或有其他不宜做药物试验者;孕妇;合并其他严重疾病,如有严重的心、肝、肺、肾等系统疾病者;精神病患者。受试者需知情同意,并签署相关文件。

1.5 研究方法 全部病例由专人按中医传统进行辨证、望舌、诊脉,在自然光线、安静环境下进行,舌象中舌苔分薄白、薄黄、白腻、黄腻、少苔(含无苔)5种,舌质分淡白、淡红、红、暗红4种,舌体分胖大、正常2种。证型的确认需要2名副主任中医师以上医师共同确认并记录。溃疡分为胃溃疡(GU)、十二指肠溃疡(DU)、复合性溃疡(CU)。溃疡分期参照《消化性溃疡诊断标准与治疗方案》[4]中的方法将胃镜检查分为3期:活动期(A1期、A2期)、愈合期(H1期、H2期)、疲痕期(S1期、S2期)。所有患者采用Olympus EVIS 240型内镜检查,明确溃疡发生的部位、溃疡分期,详细观察胃黏膜色泽,溃疡面大小、色泽、溃疡覆苔情况、苔色泽等并记录。进行胃镜检查的医师与临床医师彼此独立进行操作,以避免人为误差。课题组成员只负责所有临床资料的统计整理,不参与查体与胃镜操作,以避免人为的倾向。H.pylori检测采用14C呼气试验方法(深圳海德威科技开发有限公司生产HTY1001HP检测仪),检测值大于100.00 dpm/mmol为阳性。

1.6 统计学方法 所有数据采用SPSS 13.0统计软件处理,均数以±s表示,组间比较用t检验,计数资料采用四格表确切概率法或χ2检验,以P<0.05差异有显著性。

2 结 果

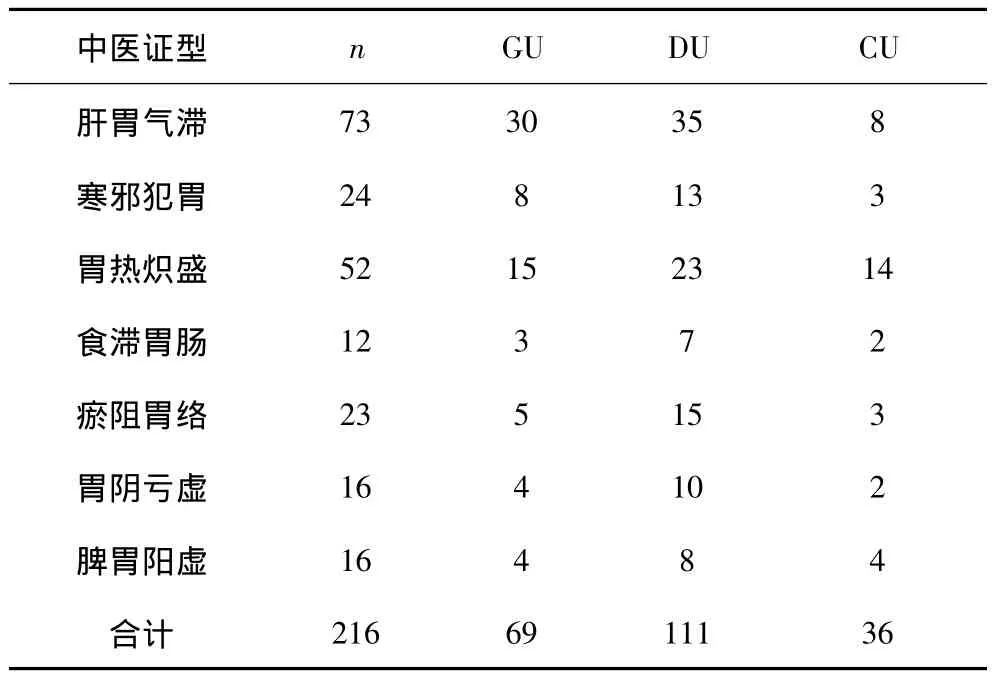

2.1 溃疡分类与中医证型的关系 不同中医证型间溃疡分类的构成比差异均无统计学意义(P均>0.05)。见表1。

表1 溃疡分类与中医证型的关系 例

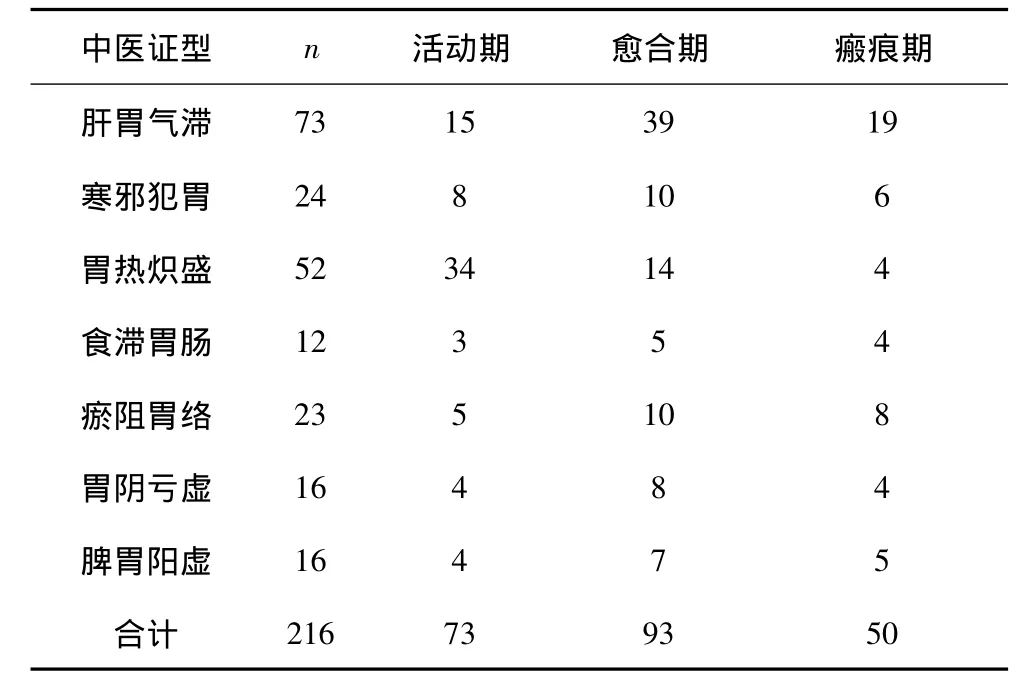

2.2 溃疡分期与中医证型的关系 在活动期中胃热炽盛型34例,愈合期和疤痕期中肝胃气滞型58例,均明显高于同期其他证型(P均<0.05)。但3期中其他各型间比较差异均无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 溃疡分期与中医证型的关系 例

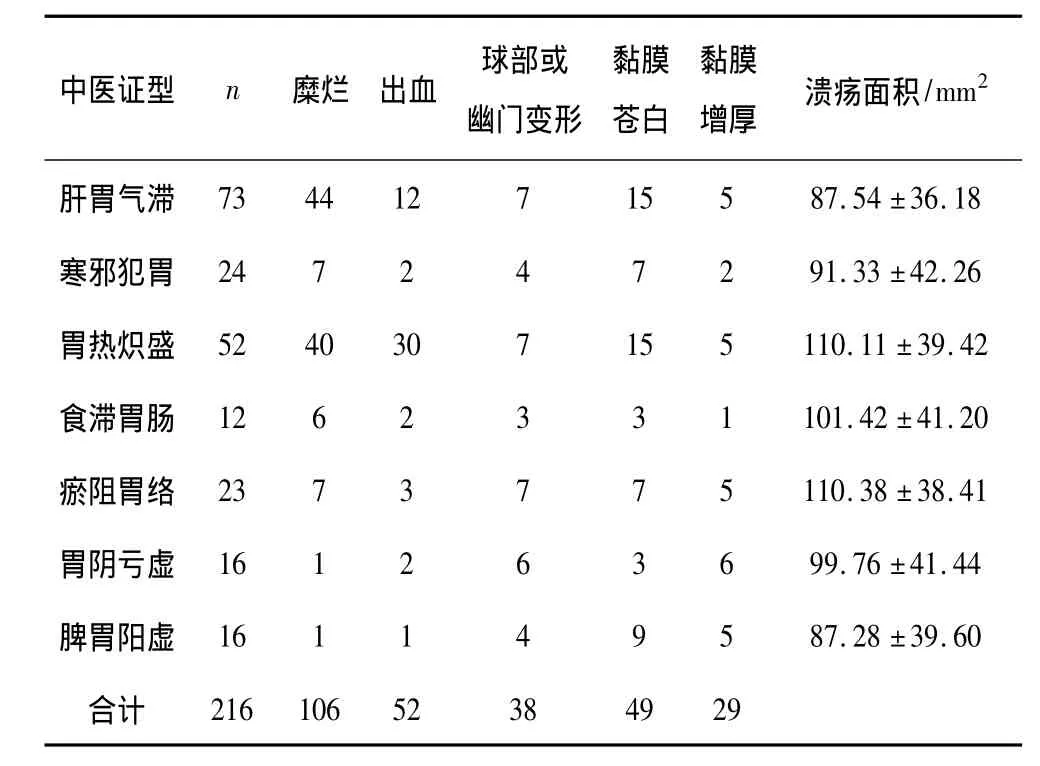

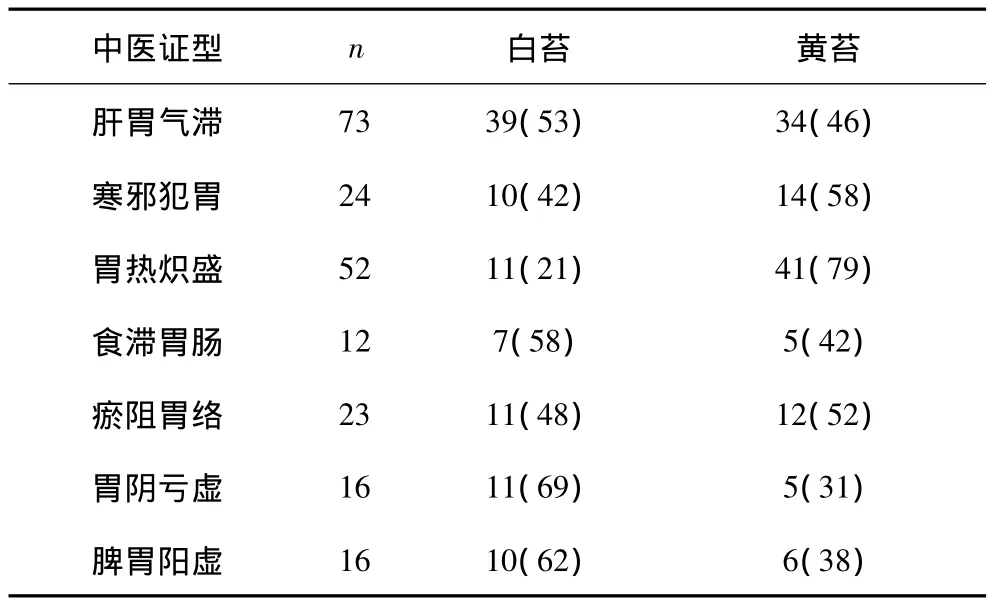

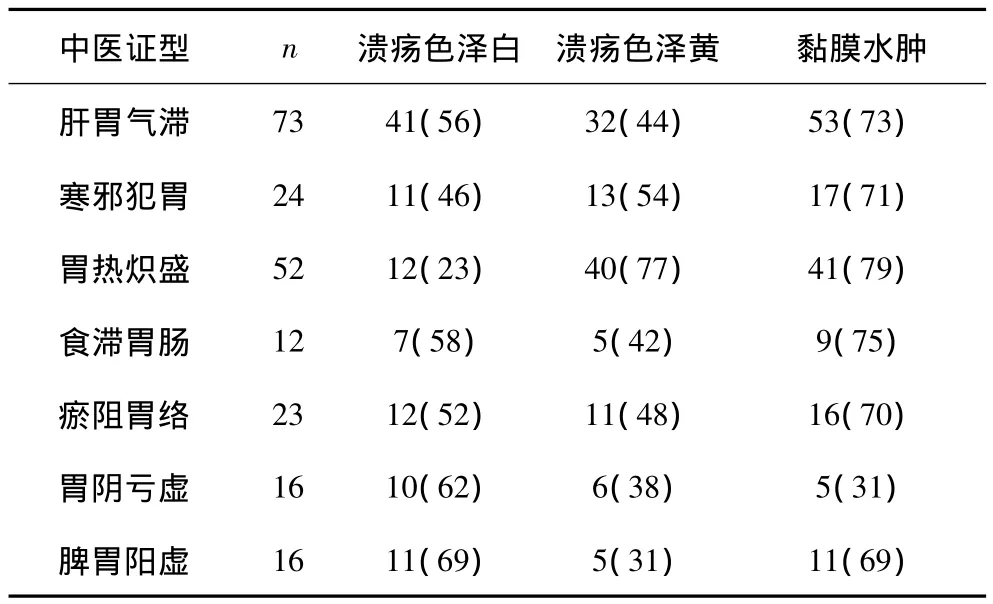

2.3 胃镜征象与中医证型的关系 与各中医证型胃镜下溃疡面积差异无统计学意义(P>0.05)。肝胃气滞及脾胃阳虚患者胃黏膜水肿,溃疡色泽白,溃疡面覆白苔为主;胃热炽盛及寒邪犯胃患者胃黏膜水肿,溃疡色泽黄,溃疡上覆黄苔为主;胃阴亏虚患者黏膜溃疡色泽白,溃疡面上覆白苔为主。食滞胃肠患者黏膜水肿,黏膜色泽黄,溃疡上覆白苔为主;瘀阻胃络患者黏膜水肿,黏膜色泽白,溃疡上覆白苔为主。见表3~5。

表3 胃镜征象与中医证型的关系 例

表4 中医证型与溃疡苔色泽的关系 例(%)

表5 中医证型与溃疡色泽及黏膜水肿的关系 例(%)

2.4 中医证型与H.pylori感染的关系 H.pylori感染肝胃气滞型52例(71%),寒邪犯胃型15例(62%),胃热炽盛型46例(88%),食滞胃肠型 4例(33%),瘀阻胃络 12例(52%),胃阴亏虚型9例(56%),脾胃虚实型7例(44%)。H.pylori检出率的高低为:胃热炽盛型>肝胃气滞型>寒邪犯胃型>胃阴亏虚型>瘀阻胃络型>脾胃虚寒型>食滞胃肠型。胃热炽盛型与其他型比较差异有显著性意义(P<0.05)。

3 讨 论

中医证型的判断是根据中医临床症状,即运用中医望、闻、问、切四诊所收集得临床资料,并对上述临床症状表现进行中医辨证论治而得来的。但由于中医师之间存在水平高低的差异,所以对其证候量、度的判断及证型的确定存在一定难度,并且还存在一定程度的主观因素。目前,尚无确实证据完全证实“中医证型”与胃黏膜胃镜像有必然的相关性。但本研究通过对PU患者胃镜下征象的表现来判定PU所属的中医证型类型,结果发现,不同中医证型间PU的分类构成比差异无统计学意义,提示PU患者的中医证型与PU的分类无必然联系。溃疡活动期中胃热炽盛型、愈合期和瘢痕期中肝胃气滞型均明显高于同期其他证型,但3期中其他各型间比较差异均无统计学意义,提示溃疡分期中活动期以胃热炽盛型为多,愈合期及瘢痕期则以肝胃气滞型为多。另外胃镜下溃疡面积与不同中医证型间差异无统计学意义。但PU患者H.pylori感染以胃热炽盛证感染率最高。另外肝胃气滞患者胃黏膜水肿,溃疡面覆白苔为主要胃镜下表现;脾胃湿热患者胃黏膜水肿,溃疡色泽以黄为主,溃疡上覆黄苔为主要表现;脾胃气虚患者黏膜水肿、溃疡色泽以白为主,溃疡上覆白苔是比较明显的胃镜表现;胃阴亏虚患者黏膜溃疡色泽以黄为主,溃疡面上覆白苔是比较明显的胃镜表现。在溃疡色泽以白色为主这一点上,脾胃气虚组与其他组存在极显著性差异。这与中医理论中白色主虚是相吻合的。而溃疡水肿表现,除胃阴亏虚组黏膜水肿不明显外,余3组均以水肿为主要表现。溃疡表面覆苔脾胃虚弱组与胃阴亏虚组以白苔为主,与肝胃气滞和脾胃湿热组比较差异有统计学意义,与文献[1,5]报道相符。这些表现与中医理论认识也比较吻合。脾胃气虚,运化失常,水湿内蕴,故而水肿,胃气不足,阳气不够,故而溃疡表面覆盖白苔。

胃镜诊断以胃黏膜形态改变及胃黏膜的病理诊断为依据,中医辨证则是以患者的症状、体征、舌苔脉象为依据,按中医理论进行证的诊断。胃镜诊断乃至以现代医学先进仪器的诊断与中医辨证分型间必然存在着内在的联系与规律性,PU的中医证型与胃镜检查观察胃和十二指肠黏膜的病变情况的相关性关系复杂,揭示这些规律对于PU的中西医结合诊疗具有重要的意义,但二者的研究方法及手段截然不同。本研究表明,中医各证型仅与部分胃镜下表现存在一定的相关性。因此,PU镜下表现不能作为判断中医证型的客观化标准,可作为望诊之延伸应用于临床,可为中医辨证提供一定的客观化指标。

[1]中华消化杂志编委会.消化性溃疡病诊断与治疗规范建议(2008黄山)[J].中华消化杂志,2008,28(7):447-450

[2]国家中医药管理局.中医新药临床研究指导原则[S].北京:中国医药科技出版社,2002

[3]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994

[4]王世鑫.消化性溃疡诊断标准与治疗方案[J].中国临床医生,1999,27(5):22

[5]肖丽春,陈寿菲,黄可成.胃脘痛证型与胃镜诊断关系探讨[J].福建中医药,1999,30(3):4-5