“意境”与“诗性认识”互释

李永胜

“意境”与“诗性认识”互释

李永胜

[摘要]马利坦的“诗性认识”理论全面论及了“诗性认识”的对象、“诗性认识”在灵魂里的深度、“诗性认识”的活动机制及其表达方式。以此分析中国的“意境”学说,可以发现:“意境”表现了人和自然在精神本体上的统一状态;从艺术风貌来看,“意境”呈现出了“韵味无穷”和“情景交融”的特征;从艺术表现手法来看,“意境”采用了“虚实结合”手段。通过“诗性认识”理论,中国“意境”学说的本质和美学特征可以得到更为完整和清晰的阐释,而中国的“意境”学说也为马利坦的“诗性认识”理论提供了艺术上的根据,两者通过彼此获得了另一个阐释的维度。

[关键词]意境;诗性认识;马利坦;内在交流;精神契合

在中国古典美学、古代文论的专业术语当中,没有一个词像“意境”那样有着如此强大的生命力,以至于直到如今仍然在当下的美学、文论、艺术鉴赏等领域被广泛应用。“意境”一词在经历了漫长的历史发展之后,逐渐由一个极其专业化的词语演变成为一个应用广泛,让现代大众也耳熟能详的普通词汇,这在中国古典美学和古代文论的发展史上是不常见的。“意境”之所以有着超越时代的生命力,其中必定包蕴了诗和艺术乃至人们诗意情感中最为本质、最为核心的要素,这也是历代文人学者倾心“意境”研究的主要原因。一旦“意境”的内核被揭示出来,诗和艺术中最内在和神秘的力量将会同时显露出来,人们的诗意情感也将获得非主观的根据。但也正因为“意境”表现了诗和艺术中最为内在和神秘的要素,如同真正的诗和艺术本身一样,若非有真正的诗意体验、细腻的感知能力、科学的研究方法和超语汇的表述能力,它也难以被概念化的语言所捕获和表达。正因如此,尽管中国很多文人学者在对“意境”的研究上做出了重要的贡献,但仍然没有形成稳固、可靠、全面而清晰的见解。从诗和艺术的内核即“诗性认识”入手,借鉴法国基督教哲学家、美学家雅克·马利坦的研究方法和成果,“意境”会呈现出更为清晰的面貌。

如前所述,“意境”之所以有着超越时代的生命力,在于它包蕴了诗和艺术中最为本质和最为内在的核心要素,它是诗和艺术内核的成功表现。因此,要理解“意境”,就必须深入探究诗和艺术的内核。

诗和艺术的不可替代和永久魅力在于它表述了艺术家对人和事物不可直言的认识,对此我国清代学者叶燮曾有过一段精彩的论述:

可言之理,人人能言之,又安在诗人之言之!可徵之事,人人能述之,又安在诗人之述之!必有不可言之理,不可述之事,遇之于默会意象之表,而理与事无不灿然于前者也。〔1〕这种唯有“默会”和“意象之表”的结合才能表现的不可直言的认识,就是诗和艺术的内核,马利坦称之为“诗性认识”。“诗性认识”之所以不可直言,乃在于它所要把握的对象是复杂和深奥的,在于它在灵魂里活动的深度及其表现方式,这涉及到“诗性认识”自身的本质,以下内容分别从这三个方面论述“诗性认识”的本质,并从中探索“意境”的美学本质和内在特征。

一、诗性认识所把握的对象:事物和自我

在马利坦看来,“诗”存在于“事物的内部存在与人类自身的内部存在之间的相互交流”之中。〔2〕它是自然和人之间的一种相互渗透、相互牵连,是“世界”与“自我”的结合。因此,“诗性认识”所要把握的对象不是单一的客体,而是相互渗入、神秘地混合在一起,且又彼此保持自身同一的主体和客体的结合。在这个彼此仍然保持自身的结合中,“自我”是个有血有肉的、独特的,具有无穷内在深奥的精神的生存者,而这个“世界”则是无法辨认的、遮遮掩掩的、无比深奥的、不可变更的,存在着众多事物以及诸多方面纠葛的他者。因此,“诗性认识”也是异常复杂的,它“既是对事物的实在的认识,又是对诗人的主观性的认识。”〔3〕不过马利坦所说的“自我”和“主观性”不是指诗人的物质性存在,也不是诗人廉价和轻浮的情感和思虑本身,而是指诗人“最深的本体意义上的主观性,也就是说,人的实质的整体,一个朝向自身的世界”〔4〕;而他所说的“世界”不仅仅只是外在于诗人的偶然之物和逻辑上的对等物,而是诗人感知到的包含着神秘意义的实在,“是对于存在的丰富性无限开放中的事物,而且作为存在的符号”〔5〕。马利坦的说法虽然玄妙莫测,但他给我们指出了如下事实:“诗性认识”要把握的“自我”,是通过世界所反映的人在精神方面的本质,“诗性认识”要把握的“世界”则是诗人感受到的,具有精神意义的但又非纯主观的世界,而且在“诗性认识”中,这两者又是交织和统一在一起的,“通过这一认识,事物和自我一道被隐约地把握”〔6〕,且不可也无法分离。

以上马利坦所说的“诗性认识”的这一特点和中国的“意境”的美学表现特征也是相一致的,因为“意境”正是对这一“诗性认识”的完美表现。所以,从“诗性认识”既把握“自我”又把握“世界”的表面特征上看,“意境”有着“情”“景”交融的特征,只不过这个“情”不只是一己的情仇爱恨,而是指人内在的精神性;这个“景”也不是一花一草,而是天地万物的表征,是“存在的符号”。正是在“景”不局限于具体的物象这个意义上,唐代诗人刘禹锡认为:“境生于象外”(《董氏武陵集记》) ;而在“景”是天地的表征,“存在的符号”这个意义上,当代美学家叶朗先生在其《中国美学史大纲》论述到意境的美学本质时说:

“意境”不是表现孤立的物象,而是表现虚实结合的境,也就是表现造化自然的气韵生动的图景,表现作为宇宙本体和生命的道(气)。〔7〕

不过,如同“诗性认识”并不仅仅把握“世界”和事物,它还把握“自我”一样,“意境”作为“诗性认识”的完美表现,它也同样还在表达着“自我”。“意境”在表现“宇宙本体”的神秘意义的同时,也在表现着人的本体和人的实质整体以及“自我”和“世界”在本体上的统一,这是我国学者普遍忽视的一点。如果要选择一个古老的中国词汇来表达“意境”和“诗性认识”的这一双重特征,没有比“天人合一”更合适的了,因此,有的中国学者也用“天人合一”来说明“意境”的哲学基础和美学本质。〔8〕虽然“天人合一”太过抽象和含糊,不过它还是表达了“诗性认识”和“意境”表现的一个共同特征:人的内在精神和自然精神(或秩序)的契合。对于这种契合,马利坦有一段诗意的描述:

他不止是与自然物一道进入那种构成认识的、意向性的或精神的认知关系中——“就所认识的是另一个而言,去认识就是变成另一个”。人被自然给迷住了(当被注视的客体是一件艺术品时,这件艺术品就可能被看做自然的变形)。自然在某种程度上是走进了人的血液之中并同他一道吐露自己的情怀。〔9〕

正因为“诗性认识”所要把握的是人和自然在精神本体上的契合,所以,它超越任何具体的事物,超越任何具体的情感。因此,“自我”和“世界”一旦被“诗性认识”所把握,便充满了比它自身要丰富得多的含义。“意境”也是这样,在完美表现了“诗性认识”的、有“意境”的作品中,一笔之下,就能把天地万物传达给心灵,把心灵还给天地万物。人和世界在精神上有多么丰富无限,“意境”所能表现的就有多么丰富无限,从这一点来看,很多中国学者把“韵味无穷”作为“意境”的美学特征之一是很有道理的。被“诗性认识”所把握的,被有“意境”的作品所表现的,这种无穷和丰富的韵味以及人和世界在精神本体上的含义,是“诗性认识”难以直言的原因之一。

二、“诗性认识”在灵魂里的深度

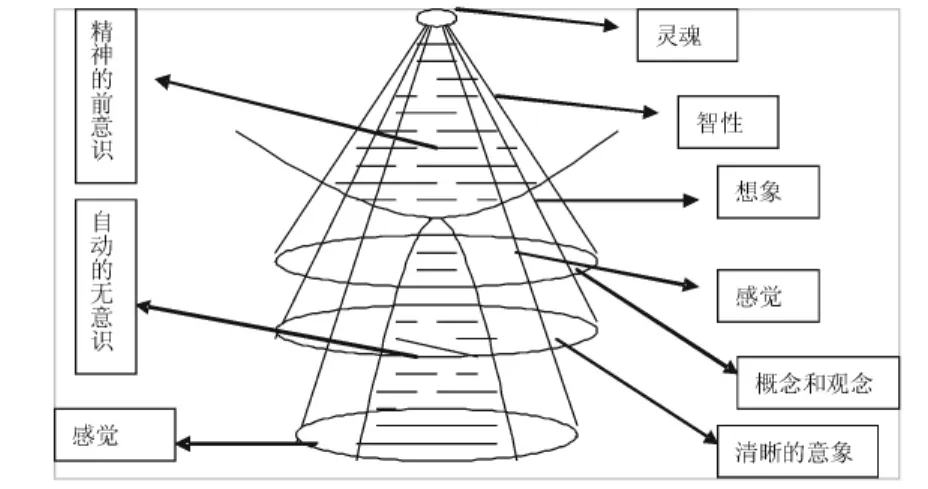

“诗性认识”的难以直言,不仅在于它所要把握的对象的复杂和深奥,同时还和它在灵魂里的深度及其活动方式有关。马利坦认为,灵魂包含有三种基本力量(或生命) :智性、想象和感觉。在这三种力量,当中,智性最完善,其次是想象,再其次是感觉。如同倒扣着的三层花瓣,虽然都长在灵魂的茎上,但一层包蕴并统摄着一层,最外层的是“智性”,它包蕴着并统摄着想象和感觉;中间一层是想象,它包蕴并统摄着感觉;最里边的一层是感觉。这三层花瓣作为三种力量,都来源于灵魂并被灵魂激发和统摄着(见图Ⅰ精神力量顺序)。

图Ⅰ 精神力量顺序

虽然三种力量都来源于灵魂,但它们的等级和完善程度并不一致,按照优先的次序,“智性”是直接从灵魂的本质里产生的,想象则要通过智性才能从灵魂中流泻出来,而外部知觉则是通过想象在灵魂里产生。因此,外部知觉为想象服务,并通过想象为智力服务,想象直接为“智性”服务,并且三者嵌套在一起共同为灵魂服务。在这灵魂的三种力量之中,可以分为不间断的三个区域:一是清晰的区域,即清晰的可为概念表达的智性、清晰的想象、清晰的感觉材料(图中的三个椭圆分别代表这一区域) ;二是弗洛伊德所说的自动或动物性的无意识区域(图中下半部分阴影区域) ;三是马利坦所说的精神的前意识或无意识区域(图中上半部分阴影区域)。三个区域里都隐藏着灵魂的全部力量。而“诗性认识”就产生在“精神的前意识”领域。虽然如此,但并不意味着“诗性认识”是非理性的,因为“智性”(想象和感觉)也隐藏在“精神的前意识”领域。“智性”就是马利坦在更深广的意义上所说的理性,它先于逻辑理性和“诗性认识”而存在,是两者的母体。用马利坦的说法就是,“智性”有两种生命,一种孕育出清晰的逻辑和概念,另一种生命则在“精神的无意识”里利用“感觉”的资源和“想象”活力,形成“诗性认识”,因此,“诗性认识”和逻辑理性处于同一层面,但两者又大为不同。

因为“诗性认识”“摆脱了抽象概念和观念的形成,摆脱了理性认识活动和逻辑思维原则,摆脱了调节性的人类行为和指导性的生活,摆脱了被科学和推论的理性所认识和所承认的客观现实规律”〔10〕。在这里,马利坦赋予了“诗性认识”以理性和自由的维度,赋予了“诗性认识”同概念理性一样可以把握“实在”的地位和作用,不仅如此,“由于诗源于这灵魂的诸力量皆处在活跃之中的本源生命中,因而,诗意味着一种对于整体或完整的基本要求。诗不是“智性”单独的产物……它出自人的整体即感觉、想象、智性、爱欲、欲望、本能、活力和精神的大汇合”。〔11〕

对于“诗性认识”的这一可以把握“实在”又具有整体性的作用,叶朗先生在论述“意境”时也同样有过精彩的论述:

从审美的角度看,所谓“意境”,就是超越具体的有限的物象、事件、场景,进入无限的时间和空间,从而对整个人生、历史、宇宙获得一种哲理性的感受和领悟。〔12〕

虽然“诗性认识”也是一种理性认识,也可以把握“实在”,但由于它是一种摆脱了抽象概念的理性认识,所以,是难以直言的。而“意境”作为诗和艺术的理想形态,作为“诗性认识”的完美表现,同样是摆脱了逻辑理性和抽象概念的,如果要言说,则必须采用不同于逻辑和概念语言的方式,对此我国宋代诗论家严羽也有着精妙的论述:

夫诗有别才,非关书也;诗有别趣非关理也……所谓不涉理路,不落言筌者,上也……盛唐诸人,唯在兴趣,故其妙处透彻玲珑,不可凑泊,如空中之音,相中之色,水中之月,镜中之象,言有尽而意无穷。〔13〕

三、“诗性认识”的表达

如上所述,“诗性认识”所要把握的是人和世界在精神上的本体契合,超越任何具体的事物和情感,其含义是无限丰富和饱满的,它发生在“精神的前意识”领域,是灵魂所有力量的产物,既是理性的,又是超越概念和逻辑的。因此,若非有非凡的艺术表现手段,它将永远幽禁在诗人灵魂的暗夜里。虽然“诗性认识”所要把握的不是某些具体而明确的事物,但如果要表述“诗性认识”把握到的无比丰富的含义,除了明确的事物,诗人又能求助于什么呢?诗人必须既利用事物,又要在事物中留有某种“空隙”,作为超越这些事物的渠道。反映在“意境”的创造中,就是被中国学者总结出来的“虚实结合”的创作手法。“实”就是具体的事物,“虚”就是超越具体事物所必需的“渠道”和“空白”,透过这一渠道和空白,“诗性认识”所把握的无比丰富和饱满的含义,才能透过事物缓缓地或者突然地倾泻出来。用另外的话来说,要传达“诗性认识”所把握的这些含义,必须将明确的事物作为媒介、作为手段,尽管这种媒介和手段是有欠缺的,将之当做柏拉图在《伊安篇》中所说的“铁环”,通过引力将“磁石”的含义传达给读者。〔14〕不过,这组明确的事物本身不是诗和艺术要表达的东西。对此可以以唐代诗人王维的《山居秋暝》中的几句诗为例进行说明:

空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

王维要表现给读者的绝不单单是这组明确的事物,因此,他并没有花笔墨渲染这组事物的美丽,他想传达的是“自我”和“世界”在静谧中的契合和统一,而这种静谧的契合和统一既是本体和形而上的,又是含义丰富的、超越逻辑和概念的,也是无法直言的,因此,不得不借助这组明确的事物。通过这一组明确的事物作为“铁环”,这种契合和统一也传达给了我们。而且,这一组事物在空间和时间上,也不是紧紧相依的,仍然留有某些空间和时间上的“断裂”,这也体现了中国“意境”“虚实结合”的特征。这一点还可以用我国宋代诗人陆游的《游园不值》来说明:

应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开。

春色满园关不住,一枝红杏出墙来。

在这首诗中,陆游表达了“诗性认识”所把握的人的内在生命活力和大自然蓬勃生机的契合,人和自然在这首诗中一同被复苏。如果局限于“一枝红杏”,人和整个自然的生机,便不会被表达出来。因此,作者不得不利用和超越“一枝红杏”的“实”,通过满园春色的“虚”,将人和整个自然的生机和活力传达给读者。被“诗性认识”把握到的人和自然在生机上的契合就是磁石的“虚”,一支红杏就是“铁环”,通过“铁环”,“磁石”将引力传递给我们。另外,作为“诗性认识”的成功表现,这首诗还呈现了“意境”的另外两个特征,即“情”“景”交融和韵味无穷:人和自然的生命活力与自然的场景完美地交织在一起,从而给我们揭示了人和自然生命力的无穷和永恒。

四、小结

从诗和艺术的发展史来看,不仅存在着专注于事物的艺术,也存在着专注于艺术家自我的艺术,用王国维的话来说,就是既有“无我之境”,也有“有我之境”。不过,无论是“有我之境”还是“无我之境”,都不是绝对的,因为一方面,诗人是通过“自我”认识“世界”的;另一方面,也是通过“世界”认识“自我”的,“诗人不能仅凭自己的本质认识自己”〔15〕。从这一角度来看,马利坦认为诗和艺术只存在于人和自然的交流中,是有真知灼见的。而人和自然的交流越是深入,越是进入精神的本体层面,就越呈现人和自然在精神上的一体性状态,同时也就越呈现出无限和饱满的含义。〔16〕“诗性认识”作为人和自然的交流也是如此,如前所述,它既把握“自我”,也把握“世界”,更重要的是,把握“自我”和“世界”在精神本体上统一。因此,作为“诗性认识”完美表现的“意境”必然表现出人和自然在精神上的统一,呈现出无限而饱满的意蕴和“情”“景”交融的状态。其次,由于“诗性认识”发生在“精神的前意识”里,尽管这种认识是理性和实在的,但却是摆脱了逻辑和概念的,因此,要完美地表现这种认识,就不得不借助于启发这个认识的“事物”作为传递的媒介的意象,同时还得留有某种“空隙”,以便上述丰富而饱满的精神本体上的意蕴不受阻碍,从而使“意境”在表现手法上具有“虚实相生”的特点。这样,“意境”的本质和美学特征也完整地呈现了出来:从哲学和艺术主题的角度而言,“意境”表现了人和自然在精神本体上的统一状态;从艺术风貌来看,“意境”呈现出了“韵味无穷”和“情”“景”交融的特征;从艺术表现手法来看,“意境”采用了“虚实结合”的手段。

通过以上的论述可以发现,一方面,中国的“意境”学说从艺术角度为马利坦的“诗性认识”理论提供了依据;另一方面,在“诗性认识”理论的视角下“意境”学说也更加明朗,它们通过彼此获得了相互阐释的另一维度。另外,马利坦的“诗性认识”理论和中国“意境”学说,不仅揭示了诗和艺术最本质和最深奥的一面,同时,对于人和世界在精神上的统一也做出了很好的说明。就现代人的精神分裂倾向和缺乏超越而执着于自我和物质的倾向而言,“诗性认识”理论和“意境”学说都可能是一剂良药。

【参考文献】

〔1〕叶燮.原诗〔A〕.叶燮,薛雪.沈德潜著.原诗一瓢诗话说诗晬语〔C〕.霍松林,杜维沫校注.人民文学出版社,

1979.30

〔2〕Jacques Maritain.Creative Intuition In Art and Poetry.New Jersey: Princeton University press,1953: 3

〔3〕〔4〕〔5〕〔8〕〔9〕〔10〕〔14〕〔法〕雅克·马利坦.艺术与诗中的创造性直觉〔M〕.刘有元,罗选民等译.生活·读书·新知·三联书店,1991.101,103,95,17,90,90.

〔6〕叶朗.中国美学史大纲〔M〕.上海人民出版社,1985.276.

〔7〕刘九州.艺术意境概论〔M〕.华中师范大学出版社,1987.78-85.

〔11〕叶朗.美在意象〔M〕.北京大学出版社,2010.278.

〔12〕严羽.沧浪诗话校释〔M〕.郭绍虞校释.人民文学出版社,1983.76.

〔13〕柏拉图.柏拉图全集〔M〕.王晓朝译.人民出版社,2002.217-315.

〔15〕叶知秋.精神现象研究〔M〕.中国社会科学出版社,2011.2-5.

(责任编辑:谢莲碧)

[作者简介]李永胜,中国社会科学院文学系博士研究生,研究方向:比较美学。北京102488

[收稿日期]2015-03-20

[文章编号]1004-0633 ( 2015)03-120-5

[文献标识码]A

[中图分类号]I01

———《“意境”如何实现———恽寿平意境观念研究》评介