试论近代云贵高原联动与整合中商路的变迁及其影响

熊元彬

试论近代云贵高原联动与整合中商路的变迁及其影响

熊元彬

[摘要]传统的市场联动和资源整合不仅是在政府的主导下发生的,而且在贸易范围方面还以小区域和国内市场为主,如小区域内的集市交易和国内市场的“滇粤铜盐互易”。但是,近代的市场联动则是在市场自身的作用下形成的,是受资本主义世界市场的强推和国内市场自身的发展所致。相对于贵州而言,由于云南具有长期与东南亚贸易往来的优越性,除了在传统“海上丝绸之路”的继续带动之外,还在近代出现了可通过新型的铁路和商埠来实行的贸易方式,以致商路的变动比贵州明显得多,对近代手工业的影响也自然更大。

[关键词]云贵高原;商路联动与整合;商路变迁;西南丝绸之路;开埠通商

截止目前,学界对云南马帮、铁路及商埠已有较多的研究,但对于云南、贵州为主体的云贵高原这个整体则缺乏专门的论述。实际上,无论是在经济地理,还是在人文环境方面,云贵两省都有较多的相似之处,并保持着长期的贸易往来。有缘于此,本文试图从经济地理着手,运用联动与整合等理论,将云贵两省进行一个整体性和比较性的研究,以便透视出近代云贵高原商路的变动及其对手工业的影响。不难看出,传统的市场联动和资源整合不仅是在政府的主导下发生的,而且在贸易范围方面,还以小区域和国内市场为主,如小区域内的集市交易和国内市场的“滇粤铜盐互易”。〔1〕但是,近代的市场联动则是在市场自身的作用下形成的,是受资本主义世界市场的强推和国内市场自身的发展所致。相对于贵州而言,除了云贵周边口岸的联动之外,云南还具有自身的优势。云南不但与东南亚有着长期的贸易往来,而且,近代以来,在传统“海上丝绸之路”的继续带动下,还出现了新型的铁路、轮船和商埠口岸,从而为云南商路的变动提供了更多的便利,继而密切了市场之间的联动和加强了区域间资源的整合。诚如马札亚尔所言:云南“港口之开辟,铁路之敷设,海洋及江河航业之发达,乃破坏旧之联系,而创立新之联系”,以致“云南与印度支那之关系,比对广东的关系,密切得多”。〔2〕

一、人力桥梁:交通不便下马帮的作用及其影响

云贵地处高原,交通不便,久有山国之称,货物运输素以马帮为主力,人背等其它运输方式为辅力,即“山间铃响马帮来”。近代前期,人背马驮的运输方式在大理即“广为民间所运用”。即使至20世纪中期,“民间运输仍以人背为主”。〔3〕马帮在云南市场联动与资源整合中的桥梁作用,正如当时民歌所言:“茶叶没有脚。经过马帮驮,来到了船边。西藏的酥油,一包捆五饼。经过马帮驮,来到了船边。茶叶和酥油,来到丽江城。两族两颗心,相会在一起。”〔4〕就地理位置而言,贵州的情况比云南更甚。贵州既不像云南那样拥有国际性的红河水道,更无现代化新型的铁路和商埠,仅有陆上的驿站和仅可通行小木船的赤水河、乌江、清水江等水道。而且,这几条水道都为沅江的上游,仅有小部分在贵州境内,以至全省货物运输大多靠人背马驮。例如创办之初的贵州文通书局,“凡属进口机器、材料、纸张,由日本起运至上海,装轮船溯江而上,到达四川重庆,再换人力或马驮运来贵阳,……搬运费大大超过买价。”〔5〕

道光年间,云南著名的马帮有“三成号”,主要经营滇缅贸易。鸦片战争后,个旧大锡开始运销香港。但是,在中法战争前,大锡商贸一直由马帮驮运,经蒙自驮运至蛮耗,再经水运至老街、河内至海防,然后再转销于香港,或再从香港转销国外。这种转销贸易正如束世澄所言:滇南所产的铜、铅、铁、镍、鸦片等“取道红河出洋;各项洋货,又取道红河入滇,愈行愈熟,已成通衢”。〔6〕越南、缅甸沦为英法殖民地之后,红河国际贸易得以较快发展,为红河马帮在近代云南的较早出现创造了条件,继而开辟了东南亚商路。诚如光绪年间迤萨举人杨润德所言:光绪初年,迤萨王科甲、李继光等以经营日用百货为主,他们赶着马帮走通了迤萨至越南莱州的商路,并将越南莱州的棉花驮回家乡出售。随后,羊街、浪堤等地区的商人也驮着茶叶到越南莱州出售,然后再采购棉花而归。〔7〕

交通不便为马帮大规模的存在创造了条件。云南马帮除迤东、迤南、迤西三大干线之外,还有若干支线。据统计,1906年清政府“传谕各行户换帖纳课”之时,在云南22行户合计认缴银8350两中,上述三个骡马行就认缴了2700两,占认缴总数的32%以上。〔8〕清末民初,云南的大马帮达20余个,中小马帮更是达数百个。滇藏贸易刺激了马帮运输业的发展,特别是中甸,拥有3000余匹骡马,被称为“古宗驮队”,是云南20余个有名的大马帮之一,可与阵容庞大的凤仪帮、蒙化帮及丽江帮齐名。他们以云南藏区为集散地,从内地将布匹、绸缎、红糖、烟酒、茶叶、沙盐等运销于康藏,然后又采购康藏的麝香、羊毛及各种药材等,将其转运至各地,从而嫁接了滇藏之间的贸易往来。

1911—1932是下关马帮的顶峰时期,云南大多数马帮都集散于下关。从昆明至下关、保山、腾冲,再至新街,通常有四五千匹牲口运输,即使是东路的马帮也经下关贸易。据1913年统计,云南全省的马帮牲口共有19000余匹,其中,滇西线最多,约有9000匹。1911—1923年,在下关、腾冲一段,仅巍山回族大马帮如意等经营的驮马就多达2000余匹。〔9〕大批货物经马帮驮运在各地间,特别是在1915—1919年间,由于“缅甸生丝畅销”,因而极为热闹,以致“永胜大锅头关玉廷、黎静重每家本马都有四五百匹”。〔10〕即使在20世纪20年代,每年由滇越铁路直运昆明的棉纱也只不过700余万元,而70%的棉纱是由马帮转销于各县的。〔11〕有统计显示,1926年通海、河西两县就有8500匹骡马,有四五十家马帮运输户,“配合着当时商业贸易的兴盛”〔12〕。1934年,腾越口岸由马帮承载的进出口货物也高达22500余驮。〔13〕在蛮耗与蒙自间,每日马帮运载量达1. 5吨至15吨。〔14〕

二、口岸联动:云南及云贵周边商埠对云贵手工业的影响

近代马帮的主要功能在于短途转运贸易,而商埠的口岸贸易则以长途贩运为主。但是,受政治和经济地理等条件影响,商埠主要集中于沿海。因此,相对于东部而言,云贵等西部通商口岸的对外贸易和口岸经济都无多大起色,特别是贵州,在近代一直未有商埠开通,仅能凭借周边商埠的联动与外界贸易。据统计,近代以降,在云贵周边相继出现了较多的商埠,如汉口、北海、重庆、梧州、岳阳、长沙、江孜、南宁、万县、常德、湘潭相继开关,〔15〕这些口岸加强了云贵高原在国内外市场之间的联动。

据汉口海关所载:云南大锡第一次出现于汉口始于1885年,出口量为773. 17担。1886年则猛增至4407. 42担,仅一年间就增长了5. 7倍以上。但1889年蒙自开埠后,经汉口转销的大锡量明显减少,如1891年装船出口者仅有1460担。同时,北海开埠,也使云南大锡经“汉口出口减少”。〔16〕但是,大锡经其它口岸转运的情况仍然存在,“其转口者,多至上海,然后再分销沿海各口岸”。〔17〕重庆作为整个西南货物的集散地,不仅整个四川,而且陕、甘、滇、黔、康、藏的“货物之出入亦多取道於斯”〔18〕,重庆“每年贸易总额平均约七千余万关平两”〔19〕。当时,“所有殷商大贾的总部都设在这里……进出口都是由重庆分发来的,通常分成小包,卖给那些行商小贩,由他们供给农村地区。”〔20〕这些小贩成为各地货物的调剂者,甚至成为手工产品的经营者或包买主。

由重庆分销的洋棉、洋纱不仅进入四川市场,而且还分销云贵等地。〔21〕同时,凭借重庆商埠的联动,云贵的农产品也得以转销于国外市场。如1890年,“由重庆输出的猪鬃,有40%—50%来自贵州省,贵州货和四川货在猪鬃需求远远超过供给的伦敦市场博得最好的价格”,当时宜昌设有三家猪鬃加工厂,“加工的猪鬃都运往上海”。〔22〕又如云南与上海的贸易,每年在重庆的营业量都在二三千万以上。〔23〕经重庆输入云贵的商品有食盐、洋纱、洋布等,而云南进入重庆的货物有皮毛、矿物、药材,贵州输入重庆的有麻、生丝、茶及各种油等。〔24〕除重庆外,在汉口、长沙、南宁等商埠的带动下,云贵市场上也充斥着英美日德所产的棉布、棉纱、呢绒、煤油、香烟、蓝靛、五金、油漆、肥皂等洋货,而云贵的桐油、五倍子等原料也经这些口岸转销于国际市场,使云贵与国内外市场的联动更为密切,资源整合度得以提高。

云贵作为中国的西南门户,自公元前105年汉武帝开凿“博南古道”,打通四川成都经云南大理,直接与中南半岛各国及印度之间的“西南丝绸之路”(又名蜀身毒道)开始,蜀布、蜀锦等丝织品就源源不断地远销西域各国,而西域各国的玻璃、宝石等产品也经博南古道进入中国大地。从《辞海》对“丝绸之路”的解释来看,中国的丝绸运销国外主要有海陆两条商路,其中,“取道海上者,或自中国南部直接西航,或经由滇、缅通道再自今缅甸南部利用海道西运,或经由中亚转达印度半岛再由海道西运。”西南丝绸之路开通之后,一直与东南亚等国进行着长期的经济文化交流,因而,中国学者陈炎根据传统与现代之间的差别,较早地提出了“近代海上丝绸之路”〔25〕。

然而,有学者在论述“海上丝绸之路”的下限之时,将其界定为1840年的鸦片战争,认为“海上丝绸之路”仅存在于古代,随着16、17世纪中国政府闭关自守政策的推行和殖民者的侵略,并“逐渐被西人的殖民贸易所取代”,“中国的海外贸易无论规模或范围都大为缩小,海上丝绸之路已经由盛转衰,清代更处于停滞和没洛状态,到中国进入近代后则完全终结。”〔26〕实际上,从整个近代丝绸出口的发展而言,“近代海上丝绸之路”的规模和范围的确都有了缩小,但是,有时也呈现出发展的趋势,①有的时候,近代“海上丝绸之路”出口的丝织品反而较前有所增加,如1937年海关所载:本年出口各种生丝,共值国币5,320万元,较上年4,360万元,“颇有增加”,相对于前年4,050万元,“亦见优胜”,与1934年2,880万元,更是“逾越更多”。与1933年5,730万元“相衡,亦相差无几。”从运销区域来看,除了美国、法国等之外,主要为缅甸等东南亚,其中1937年运销缅甸的黄丝达3,586公担,“计占出口总额半数以上”。见《出口土货·生丝》,《中国旧海关史料》,第124册,第323页。因而不能简单地将其归结为“终结”,只不过,由于列强的殖民侵略和受西方工业品的冲击,“近代海上丝绸之路”的性质的确发生了本质的变化,不再像古代那样由中国处于主导地位,而是带有了殖民化的特征。近代以降,除了古代川黔的丝绸继续经“海上丝绸之路”运销东南亚等国之外,在政府的主导和商人的推动下,云南本地的蚕桑业也逐步得以发展,从而为近代“海上丝绸之路”提供了更多的丝织品。此外,从“国外市场”的发展来看,“近代海上丝绸之路”正是在工业化的发展和资本主义世界市场的推动下发展的,使云贵从传统上仅局限于东南亚的“海上丝绸之路”扩展至欧美及香港等地,从而加强了云贵与国外市场的联动和资源整合。

思茅素有“小云南”之称,不仅在近代商贸中的地位曾几度发生变化,而且变动的程度还较为明显。在蒙自开埠前,思茅为川滇黔重要的集散地,但是,当1861年汉口等长江开放及英国占领缅甸之后,商人“越来越深入到相邻省区的内地,占据了许多原来靠四川供货的市场,使思茅再也难以恢复昔日的繁荣,……思茅不再是一个集散中心,如今只成为不重要的转运点,仅有部分生棉及盐、茶在此交易”。〔27〕思茅商埠的衰落,使原来思茅出口的茶叶,改由滇西、昆明转销至缅甸、印度、泰国、越南或川藏、西康等地。但是,1926年夏季以后,由于“云南府至腾越之路,盗贼如毛,生丝改由思茅出口”〔28〕,致使腾越关生丝出口量递减,而思茅在口岸联动中的地位再次得以凸显。

从云南三关联动情况来看,分销贵州的洋货以蒙自关为主,其次为腾越。据统计,蒙自分销贵州的货值从1897年的59547增至1911年的562309海关两,仅四年时间就增长了9倍。同时,腾越分销贵州的货值也从1902年的3745增至1911年的47350海关两。〔29〕蒙自开关前,从剥隘经百色至北海的商道曾一度盛行,个旧大锡出口,洋货进口都经此路,但蒙自开埠后,云贵洋纱则从两广、汉口输入转为多半从香港经东京、蒙自运入,使传统的西江路咽喉随即衰落,仅有部分土产因运价和销售市场的原因,仍循此路流通。相对于蒙自、腾冲转销云贵而言,思茅进口洋纱很少,而且仅供本地销售。〔30〕当时,云南“所入之货,在腾越销售者百分之十一二耳,其余则销之本省之各府州县,四川、贵州亦可销少数。”〔31〕

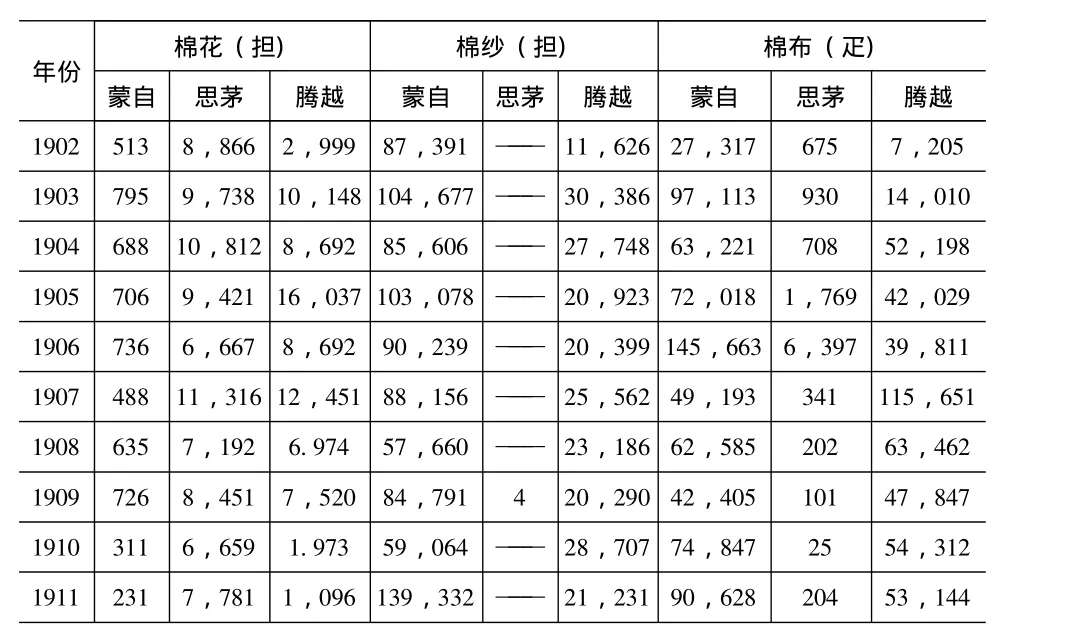

云贵周边和云南自身的开埠,为云贵贸易额的增加创造了条件。蒙自开关当年,洋货入口为62,300海关两,至1899年洋货则增至3,373,641海关两,约增加了54倍,至1909年云南全省进口洋货达7,961,524。〔32〕从思茅,蒙自、腾越进口量来看:

1902年—1911年云南三关棉花、棉纱、棉布的进口数量情况②数据来源:“1902-1911年云南三关贸易报告统计册”,见(《中国旧海关史料( 1859-1948)》)。

年份 棉花(担) 棉纱(担) 棉布(疋)蒙自 思茅 腾越 蒙自 思茅 腾越 蒙自 思茅 腾越1902 513 8,866 2,999 87,391 —— 11,626 27,317 675 7,205 1903 795 9,738 10,148 104,677—— 30,386 97,113 930 14,010 1904 688 10,812 8,692 85,606 —— 27,748 63,221 708 52,198 1905 706 9,421 16,037 103,078—— 20,923 72,018 1,769 42,029 1906 736 6,667 8,692 90,239—— 20,399 145,663 6,397 39,811 1907 488 11,316 12,451 88,156 —— 25,562 49,193 341 115,651 1908 635 7,192 6. 974 57,660 —— 23,186 62,585 202 63,462 1909 726 8,451 7,520 84,791 4 20,290 42,405 101 47,847 1910 311 6,659 1. 973 59,064 —— 28,707 74,847 25 54,312 1911 231 7,781 1,096 139,332—— 21,231 90,628 204 53,144

从上述各年的进口数据可知,蒙自进口的棉纱、棉布一直遥遥领先,而每年进口的棉花量却基本呈下降趋势,这与云南直接使用洋纱作织布原料有着密切的关系。但是,由于思茅纺织基础较好,以致进口的棉花占棉织品总数的90%以上。总体而言,腾越进口的棉花、棉纱、棉布较为均衡,但以棉纱进口为主,如1905年腾越海关所载:所进口的棉织品“总数内系有八成为棉花及棉花制成之货,所占本口第一大宗货物即系棉纱”。〔33〕

贵州虽未直接开设商埠,但由于与重庆、万县、昆明、蒙自、梧州、南宁、长沙、常德、湘潭等周边商埠距离不远,因而进出口货物大多可凭借这些商埠完成。1907年,在南宁中转的1586宗洋货中,输入广西的仅有107宗,而输入贵州安顺的就达839宗,运往云南大理的也有640宗。①《光绪三十二年通商各关华洋贸易总册》,“南宁口”。光绪年间,贵州侗族地区的物资经汉口、常德、洪江等地转销国外,然后又从汉口、常德及洪江等处进口绸缎、呢绒等洋货,每年销售额约值4000两银。②光绪《靖州乡土志》卷四,物产志。1920年前后,从汉口经湖南输入贵州的日货剧增,进口商品几为其所独占。〔34〕

口岸贸易网络的形成和发展,带动了云贵内地市场的发展,不但引发了新市场的产生,而且还使传统市场不同程度地发生了变化,如蒙自市场在口岸市场形成以前,就不具备地方中心市场的功能,但蒙自开埠后,其中心市场便随之确立。以昆明为中心的滇中市场,自蒙自、思茅开关后,尤其是昆明自开商埠后,自然成为新旧商路的中心地。又如以贵阳为中心的黔中市场,自周边口岸开埠通商之后,特别是在现代交通运输网络等新商路的建成之后,与滇中市场一样,其中心市场的功能也不断得到强化。

三、新旧联动:传统商路的变动与新型商路的出现及其影响

近代以降,在云贵商路上,除传统的马帮有一定的变动之外,在运输方式上还出现了诸如铁路、公路等新型运输方式,使新旧商路共存联动。为加强贸易,官商对部分桥梁进行了维修和改造。1840—1850年,腾越回族商人“首倡捐修潞江中屯铁索惠仁桥,花了几十万两银子,数千民工,历时10年完成。清道光皇帝因此赏他们三人盐运使衔”〔35〕。1885年,清政府又重修了潞江上的惠仁桥,“在跨径大的一孔增铁索为20股,承重索18股”,成为云南桥梁史上承重索最多的铁索桥。〔36〕

19世纪中叶,印度成为英国殖民地之后,在缅甸、印度现代交通的带动下,云贵运输方式逐步发生了变化,继而使商路也发生了变迁。如滇藏茶业贸易就从原来的大理、丽江至拉萨的马帮驮运,改为从佛海(今勐海)经缅甸、印度至拉萨的马帮、火车、轮船联运。又如铸记不再下关买茶,而改从佛海购货,然后经缅印入藏,并从之前“每年只能做几百包,改经缅、印后,增至二三千包”。〔37〕早期运输船只全部为蓬船,载重量最大的也只有3万斤,小的则只有数千斤,对商业发展的作用甚微。但随着国内外市场联动和资源整合的加强,1908年昆明商人张绍明购置火轮,开办了轮船公司,开辟了滇池水陆机械运输线。〔38〕1917年,张绍明又开办了滇济轮船公司,在滇池行驶小火轮,从事客货运输。〔39〕1924、1925年间,玉溪人李彩庭在福海轮船公司的基础上,集资成立了昆湖轮船公司,该公司开始载客、运货。〔40〕

铁路不仅对近代云南商路的变迁影响较大,而且对手工业的发展也有着较大的带动作用。在滇越铁路通车前,个旧大锡靠马驼取道滇川和滇桂大道。1903年,越南境内铁路通车后,个旧大锡改由蛮耗经红河水运至河内,再转运出口。同时,个旧大锡也改经碧色寨,由火车直运香港,从而降低了成本、刺激了锡价、增加了产量、提高了质量,一跃而位居世界第五位,成为云南主要的经济命脉。铁路的通车刺激了云南大锡的生产、工人的增加,如1909年矿工为3万多人,1912年则增至10万余人,〔41〕个旧成了一座新兴的矿业之城。

云南地接东南亚,在交通方面较贵州为优,但是,“在滇越铁路未筑成以前,其困难不亚于贵州”。〔42〕滇越铁路通车后,云南“实为西南交通之中心,亦为西南唯一之国际交通线也。”〔43〕滇越铁路开通,在一定程度上取代了红河航运的主导地位,促进了云南与国际间的贸易往来。滇越铁路缩短了行程时间,加强了资源的整合和市场的联动。滇越铁路前,昆明至上海需70天,广东65天,达缅甸边境需40天,河口30—50天,“滇越铁路开通以后,海防——昆明的旅程缩短为3天,这实在是划时代的变化”。〔44〕除缩短行程时间之外,铁路还提高了进出口贸易量,进一步加强了国内外市场之间的联动和资源的整合。从越南输入云南的法国洋纱就从1901年的16吨增至1910年的894吨,增加了50余倍,〔45〕便利了云贵手工业棉料所需。个碧石铁路通车后,大锡出口总额从1918年的130670增至1919年的139977担,1920年更是增至182581担,成为1889—1935年中出口大锡最多的年份。〔46〕

相对而言,个碧铁路的运输量不及滇越铁路,“运输力弱”,但是个旧大锡全部凭借个碧石铁路运出,且“举凡十数万矿工所需粮食、被服、工具及炼锡所需之木炭,均赖本路运输供给”,“故谓本路为个旧锡厂之命脉,更不为过也”。〔47〕个碧铁路属商办,初衷为便利个旧锡运而筑〔48〕,之后“更成为滇南交通之主要干线矣”〔49〕,加强了红河地区与外地市场的联动和资源的整合。据统计,在1930年—1933年间,个碧石铁路的客运量和货运量分别是40余万人次和80万吨,其中货运量约占总收入的80%。个碧石铁路以林产品为主,年均占总货运量的27%,其次为农产品,年均24%,然后是矿产品,年均23%以上。〔50〕

除了国际往来联动得以加强外,滇越铁路还带动了云南省内的贸易往来。在蒙自、下关、个旧、思茅、腾冲等地形成了一些商业性城市。如路南县的禄丰村,“原是一个僻处深山、外人罕至的村庄,通车后不久,当地的财主们便纷纷集招穷人开山场,办木料、烧炭,运销农产品甘蔗、米粮等,其中有一家财主,专经营黄果园,沿铁路运销,后来成了巨富”。〔51〕又如开远,“在昔交通不便,入出货物均居少数,自火车通车后交易货物日趋繁盛,有蒸蒸日上之势焉”,且“商务日趋繁盛,大规模之商店亦渐有组织矣”。〔52〕此外,滇越铁路还使西昌、会里等地的生熟皮革的外销成为可能。

云贵新型公路的修建,弥补了驿站的不足,使之与铁路联运至国内外市场。云南兴修新型公路较各省略晚,约始于民国七、八年左右,最初为留学美国归来的滇籍学生李炽昌主持的昆明至安宁一段。不久后成立的公路局又组织测量队,在五六年中修通了东西两干线及其它支线。湘黔滇缅线公路自粤汉路至株洲站,经芷江、贵阳、昆明而达缅甸,再经仰光出海,“由此往欧洲,较之由香港出口,缩短行程2500海里,而在昆明又可与滇越铁路接轨,经河内至海防出口,全长约二千四百公里。”川黔桂粤线使川汉线西段与汉粤线东段合并,从成都至重庆与长江相交,再经贵阳与湘滇线相连,最后贯通柳州与湘桂线。〔53〕时至1935年年底,云南公路,包括省道、县道合计已开辟5,339公里。〔54〕1937年3月,南京国民政府为推行“统一化”及建设西南民族复兴根据地,从而督促云贵及江苏、安徽、江西、湖南六省,打通了昆明至南京长达2,974公里的“京滇公路”,贯通了六省,成为中国东部至西南联络公路的唯一干线,在政治、经济、军事、文化、交通等方面“均有极重要之关系”①《京滇周览团》,载《海外通讯》,1937年第6期。。京滇公路通车后,昆明至南京“10日可达”②《京滇周游记·一》,《大公报》,1927年4月13日。,以至于时人声称:“京滇相距数千里,一车而达,洵为快事”③《公路查勘团由黔抵滇》,《申报》,1936年12月13日。。

相对于云南而言,贵州地处内陆,不仅无商埠,而且也无铁路,因而商路变动明显不大。抗战爆发前,贵州共建了黔川公路(贵北路)、黔桂公路(贵南路)、黔滇公里(贵西路)、黔湘公路(贵东路)四条长途公路干线,并建成通车了6条支线,使公路沿线“农副产品丰富,工商繁盛,大量川盐由赤水及松坎运入,税源充裕”。〔55〕云贵公路的建成,有助于川滇黔贸易的往来,如四川盐务局四辆汽车经川黔公路运盐至贵州,成为了贵州汽车运盐的先例。1937年滇黔公路通车,不仅是云贵,而且也是云南与内地连通的第一条公路,堪称“西南公路”,全程600多公里,使“在昔步行,约需时十日,今于四日内安全到达……且通黔以后,更可由湘黔路至湘,以及与全国各省,实为西南交通史上重要一页”。④云南日报.1936-9-15。

总之,1938年前,云贵已初步形成了驿站、公路等新旧联动的商路格局,其中云南更是出现了铁路等新型交通方式,使云南“近代交通诸构成要件都已齐备”〔56〕。

综上所述,随着近代云贵高原商贸的发展,在商人的带动下,国内外市场之间的联动和资源的整合度明显有了提升。同时,云贵近代商路也不同程度地发生了变动,呈现出人力桥梁、口岸联动及新旧商路并存的特征,继而推动了近代云贵高原手工业的发展。但是,相对于贵州而言,近代云南商路的变动不仅能凭借云贵周边商埠的联动,而且还可以在自身商埠、新型铁路和大规模马帮的作用下发生更大的变迁。

【参考文献】

〔1〕龙云,周钟岳,赵式铭,等.新纂云南通志卷146.“盐务考”〔M〕.李春龙,牛鸿斌点校.云南人民出版社,2007.

〔2〕马札亚尔.中国农村经济研究〔M〕.神州国光出版社,1932.479—480.

〔3〕杨聪.大理经济发展史稿〔M〕.云南民族出版社,1986.192.

〔4〕王明达,张锡禄.马帮文化〔M〕.云南人民出版社,1994.257.

〔5〕李德芳,林建曾.贵州近代经济史资料选辑:卷2〔C〕.四川社会科学院出版社,1987.454—455.

〔6〕万湘澄.云南对外贸易概观〔M〕.新云南丛书出版社,1946 18.

〔7〕王建生.红河人开辟东南亚商路〔A〕.红河州文史资料选辑〔C〕.

〔8〕(民国)续修昆明县志〔M〕.卷二,《政典志》十,《关榷》.

〔9〕那泽远.巍山的马帮〔A〕.大理州文史资料:第6辑〔C〕.91.

〔10〕杨卓然.滇人赴缅做工及经商情况简述〔A〕.云南文史资料选辑:第9辑〔C〕.201.

〔11〕陈庆德.商品经济与中国近代民族经济进程〔M〕.人民出版社,2010.136页.

〔12〕马子商,等.茶马古道上的传奇家族〔M〕.李旭撰写.中华书局,2009.49.

〔13〕严德一.边疆地理调查实录〔M〕.商务印书馆,1951.

〔14〕张肖梅.云南经济〔M〕.中国国民经济研究所,1942.130.

〔15〕严中平.中国近代经济史统计资料选辑〔C〕.科学出版社,1955.42—48.

〔16〕姚贤镐.中国近代对外贸易史资料: 1840—1895〔M〕.第2册.中华书局,1962.1137.

〔17〕曹立莺,王乃梁.云南个旧之锡矿〔A〕.云南工矿调查报告之十六〔C〕.民国二十九年油印本.88.

〔18〕郑励俭.四川新地志〔C〕.正中书局,1947.232.

〔19〕薛绍铭.黔滇川旅行记〔M〕.重庆出版社,1986.130.

〔20〕重庆海关1892年度报告〔A〕.周勇等译.近代重庆经济与社会发展〔C〕.四川大学出版社,1987.169.

〔21〕姚贤镐.中国近代对外贸易史资料〔M〕.中华书局,1962.1348.

〔22〕重庆海关1892—1901年十年调查报告〔A〕.四川文史资料选辑:第9辑〔C〕.187.

〔23〕铁道部财务司调查科.昆明县市经济调查报告书〔Z〕.139.

〔24〕〔日〕东亚同文会.新修支那省别全志·四川志〔M〕.昭和十六年版.交通.

〔25〕陈炎.海上丝绸之路与中外文化交流〔M〕.北京大学出版社,1996.185.

〔26〕赵春晨.关于“海上丝绸之路”概念及其历史下限的思考〔J〕.学术研究,2002,( 7).

〔27〕海关十年报告( 1892—1901年)〔M〕.思茅.480.

〔28〕云南省地方志编篡委员会.续云南通志长编:下册〔M〕云南省科学技术情报研究所印刷厂.1986.575.

〔29〕王福明.近代云南区域市场初探: 1875—1911〔J〕.中国经济史研究,1990,( 2).

〔30〕云南省地方志编篡委员会.云南省志·商业志〔M〕.云南人民出版社,1993.136.

〔31〕中国科学院历史研究所第三所.云南杂志选辑〔M〕.科学出版社,1958.177,181页.

〔32〕龙云,周钟岳,赵式铭,等.新纂云南通志〔M〕.李春龙,牛鸿斌点校.云南人民出版社,2007.111.

〔33〕中国第二历史档案馆,中国海关总署办公厅.中国旧海关史料( 1859-1948)〔M〕.京华出版社,2001.412.

〔34〕章有义.中国近代农业史资料:第2辑〔M〕.三联书店,1957.

〔35〕马维良.云南回族的对外贸易〔J〕.回族研究,1992,( 2).

〔36〕浦光宗.云南公路史:第1册〔M〕.国际文化出版公司,1989.43.

〔37〕马家奎.回忆先父马铸材经营中印贸易〔J〕.云南文史资料选辑:第42辑.

〔38〕(民国)续修昆明县志〔M〕.卷二,《政典志》十六,“实业”.

〔39〕李珪.云南近代经济史〔M〕.云南民族出版社,1995.327.

〔40〕陈松年.云南解放前的驿传和交通〔J〕.云南文史资料选辑:第29辑.

〔41〕苏汝江.云南个旧锡业调查〔M〕.国立清华大学国情研究所,1942.60.

〔42〕凌民复.建设西南边疆的重要〔J〕.西南边疆,1939,( 2).

〔43〕汪邦纶.滇越铁路滇段接管前后工作推进〔R〕.云南省档案馆馆藏:卷宗号: 27-1-187.30.

〔44〕〔日〕薄井由.清末民初云南商业地理初探——以东亚同文书院大旅行调查报告为中心的研究〔D〕.复旦大学2003年博士学位论文.161.

〔45〕宓汝成.帝国主义与中国铁路〔M〕.上海人民出版社,1980.632页.

〔46〕苏汝江.云南个旧锡业调查〔M〕.国立清华大学国情研究所,1942.45—46.

〔47〕云南省地方志编篡委员会.续云南通志长编:中册〔M〕.云南省科学技术情报研究所印刷厂1985.1016—1017.

〔48〕萧铮.云南财政厅实业调查日记〔Z〕.成文出版社有限公司.91306.

〔49〕张肖梅.云南经济〔M〕.中国国民经济研究所,1942.1.

〔50〕云南省地方志编篡委员会.续云南通志长编:中册〔M〕.云南省科学技术情报研究所印刷厂,1985.1018.张肖梅.云南经济〔M〕.中国国民经济研究所,1942.18,40,41.

〔51〕李埏.滇越铁路半世纪〔N〕.云南日报.1957-04-14.

〔52〕阿迷州志〔M〕.成文出版社有限公司,1975年影印本.512,514.

〔53〕余定义.西南六省社会经济之鸟瞰〔M〕.中国银行经济研究室,1938.111-115.

〔54〕云南省志编纂委员会办公室.续云南通志长编:中册〔M〕.云南省科学技术情报研究所印刷厂,1986.947.

〔55〕贵州省交通厅交通史志编审委员会.贵州公路史:第1册〔M〕.人民交通出版社,1989.125.

〔56〕谢本书,李江.昆明城市史〔M〕.云南大学出版社,2009.130.

(责任编辑:王云川)

[作者简介]熊元彬,华中师范大学中国近代史研究所博士研究生,主要研究方向:清末预备立宪与近代手工业研究。湖北武汉430079

[收稿日期]2015-02-27

[文章编号]1004-0633 ( 2015)03-131-6

[文献标识码]A

[中图分类号]K26