“V个特殊动量N”格式形成的动因和机制

周清艳

(广州大学 国际教育学院, 广东 广州 510006)

“V个特殊动量N”格式形成的动因和机制

周清艳

(广州大学 国际教育学院, 广东 广州 510006)

分析和探讨特殊“V个N”结构——“V个特殊动量N”(简称为S2)的形成动因和机制发现:S2是“V个名量N”(S1)的语法化形式;S2形成的动因包括“个”的高频使用、动宾结构的可扩展性、“动+量+宾”结构这一外部句法条件、N不能实现个体化等四个方面;S2形成机制是重新分析和类推;人类认知中“有界”的观念是S2形成的概念基础。

“V个特殊动量N”(S2)结构;语法化;动因;机制

“V个特殊动量N”是一类特殊的“V个N”结构,其中“个”非普通名量词,而是特殊事件量词[1],如:

(1)我们昨天去学校见了个面。

例中“个”指一个具体的“见面”的事件,为特殊动量词,不同于普通的名量词,如:

(2)我们昨天去学校见了个朋友。

我们把“V个N”结构中做名量词的“个”称为“个1”,“V个名量N”简称为S1,做特殊量词的“个”称为“个2”,“V个特殊动量N”简称为S2。本文主要探讨S2形成的动因和机制。

一 、语法化现象

“V个N”从S1到S2,“个”的功能从普通名量词演变为特殊动量词,本质上是一种语法化现象。

典型的语法化过程包含语用-语义、形态-句法和语音-音系三个子过程。语用-语义过程体现为“去语义化”(desemanticalization),形态句法过程表现为“去范畴化”(decategorilization),语音-音系过程表现为“销蚀”(erosion),去语义化通常先于去范畴化和销蚀发生,并且是导致后两者发生的主要原因。

“V个N”中“个”从“个1”转变为“个2”,语法功能发生了新的变化。这些变化包含了典型语法化过程中“去语义化”和“去范畴化”两个子过程。“去语义化”表现在“个”不再作为名量词个体化抽象事物,而是作为动量词个体化整个抽象活动;“去范畴化”表现在“个2”失去了“个1”所具有的一系列语法功能,已脱离了名量词这一词类范畴。

试比较S1(以“买个球”为例)和S2(以“发个言”为例)二者在变换形式上的差异:

第一,“个2”前一般不能和数词自由搭配修饰“N”,如:

(3)一/二/三……个球 *一/二/三……个言

第二,“个2”不能和相应名词性成分组合共同作句子成分,如主语、“把”字宾语等,如:

(4)一个球也没买。 *一个言也没发。

(5)把这个球买下来了。 * 把这个言发了。

第三,“个2+N”不能单独作指称成分,如“V个2N”不能转化成“这是N”、“这儿有个2N”等形式,如:

(6)这是一个球。 *这是一个言。

(7)这儿有个球。 *这儿有个言。

第四,“V个2N”也不能转换成“V的是N”形式,如:

(8)买的是一个球。 *发的是一个言。

S1中N为典型个体名词,具有强烈的空间感和个体性;而S2中N已失去名词的典型性特征,甚至语法化为语素成分。

“V个N”内部分化出“V个1N”和“V个2N”是一种共时平面的语法化现象。这种共时平面的语法化现象是如何产生的?产生的动因和机制是什么?下文分别讨论。

二 、“个”语法化现象产生的动因

“V个N”结构发生语法化现象是各种因素共同起作用的结果,具体来看,主要有如下几点:

(一)“个”的高频使用

语法化理论认为,一个词汇成分发生语法化的先决条件有三:语义相宜(semantic suitability)、结构临近 (constructional contiguity)和高频使用(frequency)。频率原则也是语法化的一个规律:实词的使用频率越高,就越容易虚化,虚化的结构又提高了使用频率;从分布上讲,虚化的程度越高,分布的范围也就越广。有人作过统计,斯瓦西里语里已经虚化的词全部来源于最常用词中使用频率最高的278个词。[2]

根据《现代汉语常用字表》,“个”的使用频度排全部词汇的第17位,然而在前100个常用词中没有其他专门量词[3]。“个”的高频使用是它发生语法化现象的重要条件,所有量词中“个”的语义漂白(semantic bleaching)最彻底、通用性最高[4]。

“个”的语义漂白最彻底,这是“个”不同于其他个体量词最重要的特点。与它搭配的名词几乎没有什么特别的限制。“个”的高频使用使它使用范围越来越广,虚化程度越来越高。在“V个N”结构中即使某些“N”本身不能受“个”修饰,但在表层形式上“个”仍然可以位于这样的“N”前。如没有“一个面”的说法但可以说“见一个面”,没有“一个歉”的说法但可以说“道一个歉”。这种形式上修饰不可个体化名词性成分的能力是“个”高频使用的结果,是“个”的扩展用法。

与“个”不同,普通名量词与修饰的名词之间有较强的相互制约作用,不可能脱离名量词这一范畴实现“去范畴化”,也就不可能像“个”一样发生语法化。如果将S2中“个2”换成与N相对应的名量词,整个结构就变成了S1,试比较:

A组:(9)来,咱们一块照个像。(S2) 来,咱们一块照张像。(S1)

B组:(10)给我下个面。(S2) 给我下碗面。(S1)

(二)动宾结构的特殊性是“个”语法化的重要原因

笔者在分析S2时发现,大量S2中的“VN”都是动宾式离合词形式。[5]动宾式的离合词能像一般动宾短语一样具有可扩展性,是大量离合词形式的“V个N”结构产生的重要原因。

汉语的动宾式复合词与其他类型的复合词不一样,往往可以扩展,汉语复合词的组成成分之间的结构关系基本上是和句法结构关系一致的,复合词的结构和句法结构是平行的。[6]这种结构关系的一致性,使述宾式复合词能仿造述宾结构的扩展方式插入“个”,形成“V个N”结构。动宾式复合词本身可以扩展这一特殊性是大量离合词形式的S2产生的重要原因。

(三)“动+量+宾”结构是S2形成的唯一句法结构条件

“动+量+宾”结构中量词既可以是名量词也可以是动量词,“动+名量+名”和“动+动量+名”结构内部组合层次虽然存在着一定的差别,但是在线性层次上都是“动+量+名”形式。正是在这种结构中,“个”才能实现从名量到动量的转变。事实上,动量词在某些条件下在形式上也具备名量词的功能特点,如:

(11)他看了一次电影/他进了一趟城/他念了一遍生字

朱德熙认为从意义上说这里的“一次”、“一趟”、“一遍”表示动作的次数,可是从结构上说,却是修饰后边的名词的,因为可以说:一次电影也没看/一趟城也没进/一遍生词也没念,而“一次电影也没看”与“一碗饭也没吃”“一本书也没看”在结构上是平行的[6];而邵敬敏认为“一次城也没进”这种语言现象是仿造“一座城也没进”而来,所以把“进了一次城”分析作“进了一次”(动补)带上宾语“城”的结构,同时也承认“一次城也没进”中“一次城”是一个偏正(定心)结构,即承认动量词在一定条件下可以作定语修饰名词。[7]二者讨论说明动量词在形式上可以修饰名词作定语,与名量词功能相似,这也从另一方面证明“动+数+名量+宾语”和“动+数+动量+宾语”结构上存在着某种共通性。

“个”在“动+量+宾”中从“动+/名量(个1)+宾”转变为“动+动量(个2)/+宾”,“个”就完成它的语法化过程。“V个N”结构中“个”从名量到动量的转化是在“动+数量+宾语”这种结构中实现的,该结构为“个”的功能转化提供了外部的结构环境。

(四) N 非个体化是“个”语法化的直接动因

“动+数量+宾语”中“量”既可以是名量也可以是动量,为“V个N”结构中“个”从名量转为动量提供了结构上的条件,但这种结构条件只是为“V个N”中“个”的转化带来了某种可能性,“个”语法化的直接动因来自于“V个N”中的N。如果说“动+数量+宾”为“V个N”中“个”的语法化提供了某种可能,那么VN中 N 的非个体化直接促成了“个”从普通名量词语法化为特殊动量词。

笔者通过大量语料考察发现,S2中N具有一般个体名词所不具有的特殊性,表现在N为离合词语素(“道个歉”)或非典型名词(“量个尺寸”)等,或者由于整个VN受事件结构、理想认知模型或表示与身体相关动作等原因影响,其中N失去个体化的独立地位(如“发个球”、“下个面”、“洗个手等)。[5]

“V个N”中N因为种种原因而无法实现个体化,“个”相应地也失去了个体化N的功能, “个”作为个体量词失去了存在的价值和依托,促使其前的“个”的语法功能发生转变——个体化整个动宾结构变成了动量词,这就是“个”的语法化过程。

三、“个”语法化现象实现的机制

语法化理论认为,导致语法化过程实现的两个基本机制是“重新分析”(reanalysis)和“类推”(anaolgy)。从语法化的角度来看,“V个N”结构中“个”从名量变为动量是一个重新分析的过程。所谓重新分析(reanalysis),是指没有改变表层表达形式的结构变化。一个可分析为(A,B),C的结构,经过重新分析后,变成了A,(B,C) 。[8]“V个N”中“个”从普通名量词语法化为特殊动量词,“V个N”的结构形式经历了“V,(个,N)”到“(V,个),N”的变化,前者的“个”后附于名词,后者的“个”前附于动词,这就是一个重新分析的过程。

“V个N”结构同时包含了S1、S2两种不同的意义结构,后者是前者通过重新分析之后产生的新的意义结构。如“洗个苹果”既可以理解为“洗一个苹果”(S1),又可以理解为“一个洗苹果的动作,苹果具体数量不确定”(S2),从“洗/个苹果”到“洗个/苹果”,“V个N”结构经历了重新分析的过程,“个”的语法性质也随之发生了改变,实现了语法化。

导致语法化实现的另一个机制“类推”(analogy)。“类推”是指一个结构形式在不直接改变底层结构的情况下表层表达式发生了变化,其本质特征是通过去除规则的条件而将某种新生的演变推广到更大的语境范围。S2中“个2”是给整个事件、行为作计量的特殊动量词,这一用法是仿造“个1”名量词用法类推产生的。某些S2中“个2”与“个1”一样,其前也能自由增删数词,如:

(12)打个电话 打两个电话 打三个电话 鞠个躬 鞠两个躬 鞠三个躬 打个喷嚏 打两个喷嚏 打三个喷嚏

类似的例子还有“磕个头”、“敬个礼”、“洗个澡”、“拐个弯”、“摔个跟头”、“打个哈欠”等。此类S2中“个”与普通名量词“个”一样具有明确的计量意义。

另外,非动宾式离合词形成的“A个B”结构如“小个便”、“优个惠”、“拥个护”等也都是仿造动宾式离合词形成的“V个N”结构类推产生的,这也从另一个角度说明S2有极强的生命力,使用范围正在逐步扩大。

四、“个”语法化实现的认知基础

“个”在“V个N”结构中从名量词语法化为动量词,这种语法化现象产生有着更为根本的认知基础:事物和活动的有界化。名量词和动量词在有界化这一点上具有共通性,“个”的语法化就是建立在二者共通的“有界化”概念基础之上的。

事物存在着“有界”和“无界”的差别[9],动作行为也有“有界”和“无界”的对立。“个”既能修饰有界的事物(如“一个苹果”),也能限定有界的事件(如“笑一个”),“个”是有界事物和有界事件之间联系的纽带。

英语中冠词“a”与“(一)个”功能类似,既能个体化事物也能个体化活动,既能表示一个事物,也能表示一个动作,如:

(13)I have a book. 我有一本书。

(14) I had a look at this book. 我看了一下这本书。

例(13)中“a”与汉语中数量词相当,相当于“一本”,“a”将抽象事物“书”个体化为现实生活中具体的一本书;例(14)中“a”修饰限定动作行为“look”,个体化抽象活动为具体的“看书”这一事件。

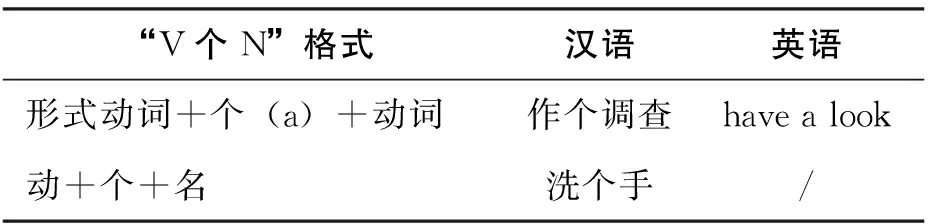

英语中的“a”个体化事物和个体化活动的功能与“个”的功能是一致的。二者都能个体化事物,但在个体化活动时的方式有同有异,如下表所示:

“V个N”格式汉语英语形式动词+个(a)+动词作个调查havealook动+个+名洗个手/

五、结 语

“V个N”结构从S1到S2的演变是一种语法化现象,与“个1”相比,“个2”表现出脱范畴化和去语义化的特点。该语法化现象产生的动因包括以下几点:1.“个”的高频使用;2.动宾结构本身可扩展是S2产生的重要条件;3.“动+量+宾”结构是S2形成的外部句法条件;4.N 在“V个N”结构中不能实现个体化是S2形成的直接动因。“个1”到“个2”语法化实现的机制是重新分析和类推,而人类认知中“有界”的观念是“个”语法化实现的概念基础。

[1]周清艳.“V个N”结构的语义分化与“量”的表达[J].汉语学习,2011(4):59-67.

[2]沈家煊.“语法化”研究综观[J].外语教学与研究,1994(4):17-24.

[3]石毓智,雷玉梅. “个”标记宾语的功能[J].语文研究,2004( 4):14-19.

[4]杉村博文.量词“个”的文化属性激活功能和语义的动态理解[J].世界汉语教学,2006(3):17-23.

[5]周清艳.特殊“V个N”结构对VN的选择和制约条件分析[J].世界汉语教学,2012(1):85-93.

[6]朱德熙.语法讲义[M].北京:商务印书馆,1982:113.

[7]邵敬敏. 动量词的语义分析及其与动词的选择关系[J].中国语文,1996(2):100-109.

[8]孙朝奋.《虚化论》评价[J].国外语言学,1994(4):19-25.

[9]沈家煊.“有界”和“无界”[J].中国语文,1995(5):367-380.

[责任编辑 文 俊]

2015-04-23

周清艳(1982—),女,湖南益阳人,博士,讲师,主要从事对外汉语教学研究。

H043

A

1009-1513(2015)03-0074-04