高校思想政治理论课实践教学调查研究——以云南省7所高校为例

陈星宇

(云南农业大学马克思主义学院,昆明 650201)

高校思想政治理论课(以下简称“思政课”)是大学生思想政治教育的主渠道,其实践教学是必不可少的重要环节。实践教学不仅有助于理论与实践的结合,增强“思政课”的吸引力和有效性,也有助于提高大学生观察、分析社会现象的能力,帮助大学生正确认识学习和生活中遇到的现实问题〔1〕。实践教学一直是高校“思政课”教学改革的一个重点、难点。教育部明确要求各高校从现有几门“思政课”学分中划出具体实践教学学分,切实加强实践教学环节。但由于受到学生数量多,组织难度大以及经费、安全、时间等因素制约,目前各高校“思政课”实践教学环节薄弱,甚至有名无实,严重影响教学效果。通过云南大学等7所高校的问卷和访谈调查,详细了解“思政课”实践教学现状和存在的问题。调查问卷采用随机抽样方式,对7所高校学生共发放350份问卷,收回321份,有效率为91.1%,对“思政课”教师发放70份问卷,收回70份,有效率100%,采用SPSS17.0系统进行数据分析处理,结合访谈调研和资料分析,形成研究报告。

一、当前高校“思政课”实践教学现状和问题

通过对7所高校学生和“思政课”教师实证调查,发现学生和任课教师对当前“思政课”实践教学的满意度和认可度都比较低。

(一)学生对当前“思政课”实践教学满意度较低

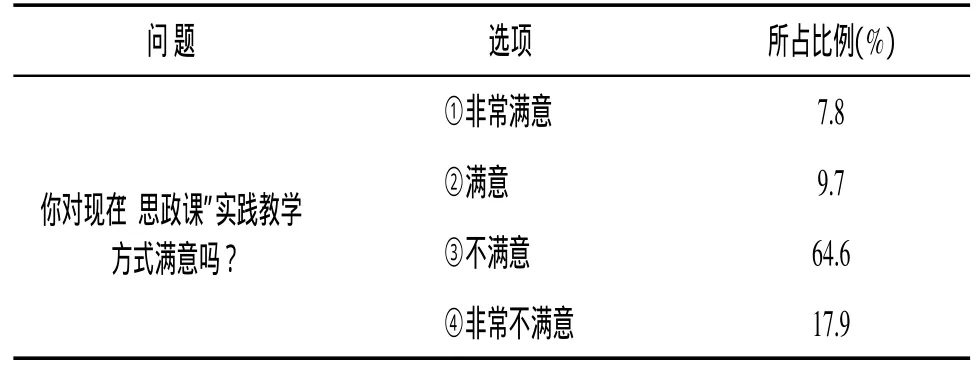

围绕学生对实践方式和效果两方面的评价,本调查设计了2道封闭式问题,调查结果分别见表1和表2。

表1 实践教学方式满意度

表1关于学生对“思政课”实践教学方式的调查结果显示:不满意和非常不满意占据很大比例,这说明当前高校“思政课”实践教学的方式没有得到同学普遍认可。为了增强其可信度,调查该问题还设置了“你对高校‘思政课’实践教学的意见和建议”的开放式问题,学生普遍反映不要搞形式主义,这说明当前“思政课”实践教学方式形式主义严重。

表2 实践教学效果满意度

表2显示,61.2%的同学对当前的“思政课”实践教学不满意,其中还有30.4%非常不满意。这说明“思政课”实践教学确实存在很大问题。还值得注意的是,38.8%的同学持满意或非常满意的结果的实际情况和具体原因。对此,在进行问卷整理基础上,项目组成员在不同学校进行个别访谈,发现对目前“思政课”实践教学持满意及非常满意的主要原因有三个:第一,个别高校目前对“思政课”实践教学非常重视,在经费、师资上都给予支持,开展了行之有效的一些实践教学活动并严格考核,对学生确实起到锻炼;第二,认真学习的部分学生将申报大学生创业创新计划、大学生挑战杯征文比赛课题与“思政课”实践教学相结合,积极征求教师意见、寻求教师帮助,最终获得积极成果;第三,部分学生觉得教师结合教学要求学生自己进行实践,通过自己实践抑或象征性实践,最后上交社会实践报告的方式完成该课程学习,很容易蒙混过关,轻松完成该课程的学习考试,所以认为满意。由此可见,学生的实际满意度比问卷显示的数据还要低。

(二)任课教师对“思政课”实践教学效果认可度较低

作为“思政课”实践教学的组织者,任课教师参与了从组织到实施,再到教学结果评价的整个实践教学环节,对其教学效果最有发言权。对此,本次调查设计了针对教师的封闭式问题,调查结果见表3。

调查结果显示,83.1%的教师认为“思政课”实践教学没有达到预期目的,可以看出当前高校“思政课”实践教学有效性极差。为了进一步详细了解情况,本次调查还对7所高校的任课教师进行面对面交流,详细了解当前各高校“思政课”实践教学的施行情况,综合起来主要有以下3种类型:

表3 实践教学目的实现情况

第一种,学生自行实践,撰写一篇社会实践调查报告,教师根据调查报告给出实践成绩。由于时间难以安排、经费有限、学生多,加之考虑到安全风险,很难抑或不敢组织具有实际意义的校外实践教学活动,为了完成形式上的任务,一些学校主要采用布置学生自行实践的方式,期末交3 000字以上社会实践调查报告作为学生实践成绩的依据。教师在批阅社会实践调查报告中也发现了学生的抄袭、弄虚作假行为,但由于抄袭普遍化,弄虚作假也难以核实抑或无力一一核实,以及事实上因没有真正指导过学生进行实践,睁只眼闭只眼,“原谅”和“理解”了学生的行为,让学生顺利过关。调查中发现,这种情形在实践教学实施中占较大比例。

第二种,教师带领学生进行参观访问,学生提交一篇心得体会文章,教师根据考勤和心得体会给出实践成绩。部分学校通过教师带领学生到学校周边纪念馆或教育实践基地参观、访问,时间控制在1天以内来完成实践任务,学生参观访问之后写3 000字以上的参观心得,教师根据心得体会的质量和参观、访问的出勤情况给出学生“思政课”实践教学成绩。这种实践方式简单,学生积极性较低,走马观花地完成任务,但这也是当前高校“思政课”实践教学的主要方式之一。

第三种,教师确定实践内容,学生分组执行,教师根据学生实际执行情况进行考核。教师根据学生的实际提出实践教学课题,让学生分组完成课题的调研活动,教师给予指导,教师根据学生课题调研完成情况给出实践成绩。该种实践方式能调动学生的积极性,让学生在实践中得到锻炼,但因为经费、保障条件、以及教师资源和时间精力等因素的制约,这种实践方式还只能在小范围尝试,未能得到广泛实施。

总之,通过对学生和“思政课”教师的问卷和访谈调查,发现由于受到学生数量多,组织难度大以及经费、安全、时间、考评不合理等因素制约,目前各高校“思政课”实践教学环节薄弱甚至有名无实,教学效果较差。

(三)实践教学方式表面上丰富多彩,而实际上形式主义严重

本课题组对当前“思政课”实践教学方式做了详细调查,调查结果见表4。

表4 实践教学形式

调查结果显示,41.3%的学校采用学生自主进行社会调查与服务社会的方式来完成;由教师布置研究题目,学生自己进行实践调查的占19.5%;教师统一组织学生进行社会调查与服务社会的方式占7.9%,除此之外有的学校和部分教师还开展过几种实践教学,表面上看,似乎丰富多彩,而实际上一些组织难度大、制约因素多的方式很少组织,即使组织也受益面很小,且应付的现象比较普遍,形式主义严重。

(四)实践教学评价不科学,助长了形式主义

评价体系既是对现有实践内容、方式的认可,又是激发实践者行为的直接因素〔2〕,评价体系是否科学合理,直接影响着实践教学改革成败。对此,本课题组设计了3个问题,调查结果见表5、表6和表7。

调查结果显示,学生提交3 000字以上社会实践调查报告1篇是当前高校“思政课”社会实践教学考核的主要方式,即评定学生实践成绩的依据,个别学校教师为了改革,尝试让学生提交社会实践调查报告的同时,抽取个别学生在全班讲自己的报告,或自己制作调查实践PPT在班级展示,或者对有科研项目的同学采用答辩完成所申报的学校科研项目来作为一种示例教学,但这仅仅是一种尝试,涉及面很小。

表5 实践教学考核方式

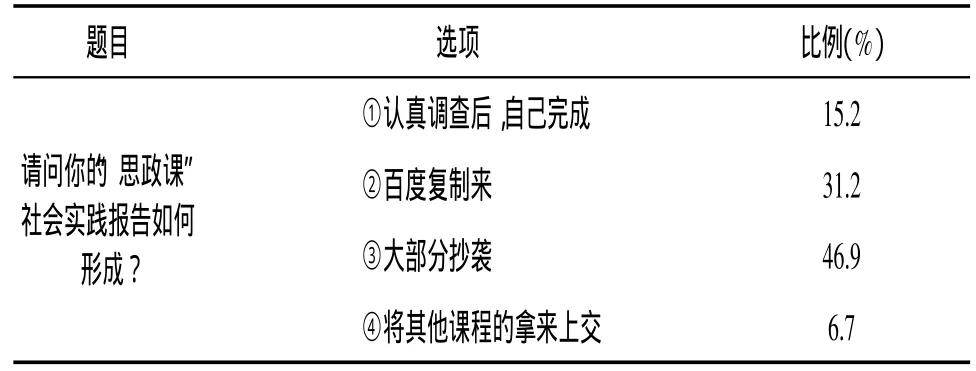

由于学生提交3 000字以上社会实践调查报告1篇是当前高校“思政课”社会实践教学考核的主要方式(占比高达94.7%),因此,调查学生上交调查报告的来源显得尤为重要。对此,本次调查还设计了“请问你的‘思政课’社会实践报告如何形成?”的问题,调查结果见表6所示。

表6 社会实践报告形成情况

表6调查结果显示,“思政课“实践教学调查报告抄袭严重:不少学生并未真正进行调研,为了完成任务,就到网络上抄袭剽窃,几小时就能完成,调查数据显示,通过百度复制达到31.2%,46.9%的则大部分来源于抄袭,甚至有的学生还直接百度1篇,复印成几份交给不同课程任课教师。而“思政课”大都是大班教学,每学期每个教师所教人数少则几百,多则上千,要逐一甄别基本不可能,甚至出现抄袭之作得高分的情况,这会变相助长抄袭之风,形成恶性循环。这说明当前“思政课”的考核存在严重问题,不能真实反映学生的实践活动,形式主义非常严重,改革“思政课”实践教学考核方式势在必行。

由于实践教学考核方式主要是提交社会实践调查报告,因此考核主体相应的就由教师承担(占89.6%)。由此也就带来一系列问题:第一,增加了教学工作量,教师授课班级和学生数量较大,很难做到认真批阅;第二,面对大部分抄袭而来的社会实践调查报告无法一一识别,可能造成认真做的同学得分较低,而抄袭得来的同学得分较高的情况,一方面打击了积极实践同学的积极性,另一方面助长了抄袭之风。实践教学的考核方式、评价不科学也是一个突出问题。

表7 实践教学考评情况

(五)高校各门“思政课”实践教学协调不力,分工不合作现象较为严重

当前高校的“思政课”主要包括《思想道德修养与法律基础》《中国近现代史纲要》《马克思主义基本原理》《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》4门课程,在每门课中都要求有实践教学要求,但由于经费、时间、教师资源等条件的制约,实际上不可能每门课程都分别开展校外实践教学。各门“思政课”实践教学协调不力,各位老师各自为阵,分工不合作现象较为严重,致使有限的经费、时间、教师资源不能得到有效整合也是当前“思政课”实践教学中存在的一大问题。

二、建立综合实践教学模式,提高“思政课”实践教学的有效性

由于学生数量多、组织难度大、经费少、时间紧,教师资源有限等客观因素不可能在短期内得以解决,因此,在现有条件下,提高“思政课”实践教学有效性,必须有效整合资源,采取综合实践教学模式,以此实现教学效果最大化。

(一)“思政课”综合实践教学模式概念

“思政课”综合实践教学模式是在“思政课”实践教学中整合4门课程的实践教学内容,建立独立的“思想政治理论综合社会实践课程”。统一制定实践教学内容、实践教学方式、实践教学学分和建立实践教学考核体系。一方面使“思政课”实践教学既有完整的形式,又有充实的内容;另一方面将4门“思政课”的实践经费、时间、统筹使用,既可解决经费紧张、分散,时间难保证,内容重复的问题,又可以在较大程度上集中人力、物力,合力攻关,增强实践教学的有效性。

(二)“思政课”综合实践教学模式体系

1.统一实践教学内容,建立新型实践方式

高校4门政治理论课内容既相互独立又相互联系甚至交叉,整合4门课程的教学内容,设置多种具体、可行的实践方式,形成独立的“思政课”实践教学大纲,教师依据大纲指导学生开展实践教学活动。采取集中与分散相结合的方式组织实践教学。实践方式灵活多样,让学生结合自身兴趣爱好分组进行。鼓励学生以小组为单位通过学校设立的专项“思政课”社会实践课题申报平台申报调查课题,每组学生在15~20人之间,在教师的指导下完成申报、调研和考核汇报工作。

2.统一实践教学学时、学分和经费

“思政课”“08方案”明确要求各高校从现有各门课程学分中划一定实践教学学分。但调查结果表明,高校在操作过程中,将实践教学的学时分散在每门课程中,这样很难开展需要较长时间完成的专题式实践教学活动。因此,在统一规范实践教学内容基础上,把当前4门课的实践学时学分合并使用,不仅能解决时间紧的问题,还能让学生和教师重视“思政课”实践教学,认真完成任务。具体方案可以考虑《思想道德修养与法律基础》《中国近现代史纲要》《马克思主义基本原理》各拿出5个学时(0.5个学分),《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》拿出16个学时(1.5个学分)。这样“思政课”实践教学共有31个学时,占3个学分。同时,将实践教学的经费也从4门“思政课”教学中划拨出来,作为实践教学的统一经费,统一使用,以此缓解目前经费紧张的问题。

3.统一时间集中开展实践教学活动

高校“思政课”一般安排在一、二年级,因此,除教师结合教学内容小范围分散进行(一般也不需专门经费)外,“思政课”集中实践教学可以安排在大一结束的暑期完成。这个时期学生已经上过部分“思政”理论课,掌握了一定的理论基础知识,开展长时间、深入的专题调研时机已经成熟,而且能为大二上其余“思政”理论课积累相关实践知识。因此,在大一暑期,由专门“思政课”教师带队,根据学生申报的课题内容和分组情况,统一开展实践活动〔3〕。由于班级和学生较多,也可以安排一部分学生在大二结束的暑期完成。再则,校团委也有组织学生开展暑期社会实践活动的任务和经费,可以也应该与“思政课”实践教学合并进行。这样,人力、物力、财力和时间问题都会有所保障。

4.统一考核体系

考核评价体系要根据学生选择的实践内容和形式而有所差别,如果学生选择制作与理论教学相关的具有现实意义的PPT,那么期末考核时每组派一名学生代表进行讲解、展示,对其他同学也要抽查、答辩,学生成绩来源于教师对PPT内容的评价,以及该组成员的自评和互评的学生评价。如果选择通过学校设立的专项“思政课”社会实践课题申报平台申报的调查课题,则期末考核时一组提交一篇社会实践调查报告,并派代表交流汇报,参与课题的同学共同应对答辩。学生成绩来源于教师对调查报告的评价,教师和学生对该组答辩情况的评价,以及该组成员的自评和互评。

(三)更加重视“思政课”实践教学活动

理论与实践相结合,是马克思主义的本质特征,也是“思政课”教学的方法论基础〔4〕。实践教学使“思政课”教学根植于社会生活的沃土。活生生的教学内容,近距离的接触和亲身感受的教学方式,更有利于学生品格、信仰和心理的发展。实践教学的意义作用是重要且特殊的,必须引起足够重视。调查中,大学生对“思政课”实践活动感受颇深。

调查结果显示,亲身感受“思政课”实践教学活动,有利于学生的成长;同时也看到78.6%的同学认为任课教师的指导很关键。因此,学校应加强师资力量,从选题到实践的具体过程都应有教师的参与。目前,“思政课”实践教学效果差已经成为一种普遍现象,调查中发现这和高校的重视程度有很大关系(见表8、表9)。

表8 实践教学学生感受

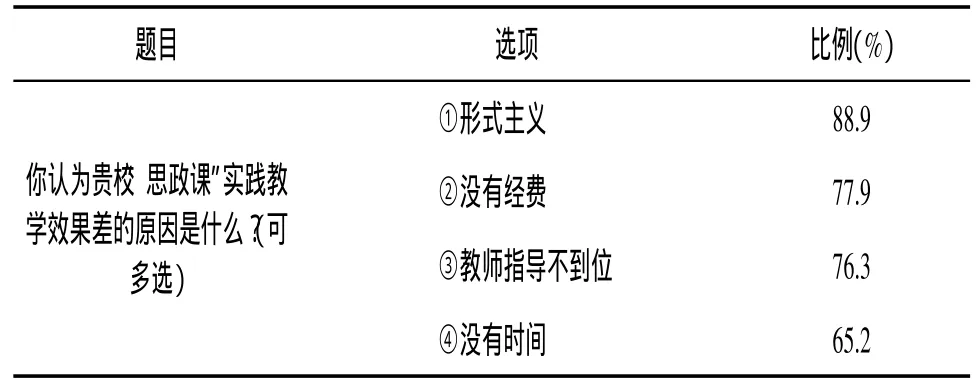

表9 实践教学效果差的原因

调查结果显示,88.9%的同学认为形式主义严重,77.9%的同学认为没有经费,76.3%的同学认为教师指导不到位,65.2%的同学认为没时间。无论是形式主义、没有经费、教师指导不到位、没有时间,还是其他条件制约的原因都与学校的重视不够有关。因此,高校领导和相关部门应高度重视“思政课”实践教学活动,采取更加有力的措施,保证综合实践教学的顺利实施。第一,学校形成统一认识,在思想上高度重视“思政课”实践教学。第二,落实“思政课”实践教学经费,任何部门不能克扣挪用,专款专用,经费使用受学生的监督。第三,落实“思政课”实践教学时间,学校统一划出时间进行实践教学,任课教师主导社会实践教学的整个过程,学校督导部门和学生共同监督任课教师的实践教学情况。第四,任课教师指导学生的实践行为,接受学校和学生的共同考评,成绩突出者受到学校的表彰奖励。

要在高校重视和社会支持下,使“思政课”实践教学能在现有条件下最大限度地整合资源,发挥其效用,实现其应有的价值,使之真正成为不可替代的育人渠道。

〔1〕王志雄,廖君辉.大德育工作格局下高校思政课实践教学协作机制研究〔J〕.高等教育研究,2010(1):71-72.

〔2〕汪永芝,吴健斌.高校思想政治理论课实践教学的评价研究〔J〕.课程研究,2010(8):109-110.

〔3〕景志明,赵先明,黄信.四川民族地区高校思政课05新方案实施中实践教学问题研究〔J〕.西昌学院学报,2009(6):81-85.

〔4〕曾敏.广西高校“思政课”实践性教学部分单列的可行性研究〔J〕.经济研究导刊,2009(19):57-58.