简论紫砂陶刻的装饰艺术与文化传承

冯 伟

(宜兴 214221)

紫砂陶刻是以壶、盆、盘、瓶等坯体为载体,通过对实物表面的设计布局,用刻刀镌刻书画的一种技法和艺术表现形式,为造型锦上添花。几百年来,此类装饰至今仍然是应用最多的主流装饰,积淀和丰富了紫砂艺术的文化内涵和艺术审美,在传承中历久弥新、生生不息。

1 陶刻的历史源流

中华传统文化博大精深,见证了五千年文明发展史和劳动者的非凡才智,而传统文化中起主导作用之一的中国文字,传说在远古的黄帝时代就已出现,黄帝又是传说中中原各族的共同祖先,在古代神话中列五天帝之首。仓颉,相传为黄帝史官,汉字创造者。

从几千年文字流传的轨迹看,最早有仰韶文化刻在陶器上的陶文,殷商周时期刻在龟甲、兽骨上的甲骨文、青铜器上的钟鼎文,秦汉时的瓦当文、竹简书等。从北魏开始,随着佛教在中国的传播,摩崖石刻成为佛教文化的一大风格特征,在书法艺术和文字形式上形成了真、草、隶、篆以及魏碑等书体。如《金石索·石索卷五》载北齐尖山的王子深摩崖、《宣和书谱·正书一》载唐代褚遂良龙门摩崖碑。又如长江山峡之瞿塘峡陡峭的石壁上,留存有数十处石刻文字,如唐代大诗人李白以及历代文人、抗日名将冯玉祥、孙元良等书写的石刻文字,无不精、气、神十足,彰显着中华民族石刻艺术的文化传承与审美。再如历代建筑艺术中的木、砖雕刻,吉祥图纹精美无比,这些都为紫砂陶刻装饰提供了借鉴而成为陶艺风格。

2 陶刻的艺术意境

紫砂陶刻以文字和绘画通过刻刀技法来表现作品的装饰美,其形式美感应归于艺术的构思、设计、技法及作者书画功底的积累和再创造,亦就是对中国传统文化的了解和运用,无论是紫砂壶、盆、瓶、盘还是壁饰、文玩、摆件等不同的造型类别,都可以赋予作品独特的文化语言和审美价值。

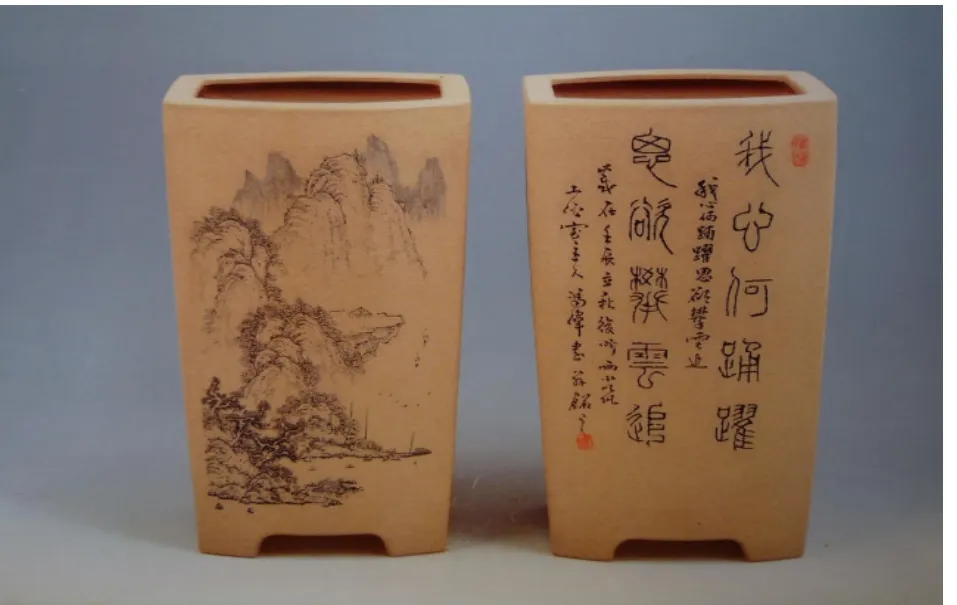

书画同源,是对中国传统文化发展、演进的一种解读。陶刻讲究字画相互间的融合,更需创造一种艺术意境,它与文艺作品中所描绘的客观图景与所表现的思想感情融合一致而形成的一种艺术境界有共通之处。换言之,陶刻同样具有虚实相生、意与境谐、深邃悠远的审美特征,能使观赏者产生想象和联想,如深入其境,在思想感情上受到感染。用段泥敷面的“四方千筒”上(见图1)一面清刻有“林远峰深”的画面,用国画形式展现祖国的大好河山、古松峥嵘、峻峰巉岩、浩渺苍穹、悬空的雨棚、寥落的行者、飞鸟的啾鸣,一泓清溪环绕,舟楫随波,动中寓静、静中见动,显示静谧的壮美。这一构思设计源于对中国山水画的品读和了悟,也基于对现当代陶刻大家作品的揣摩与体察。同样,千筒的另一面,意由心生,陶刻“我心何踊跃,思欲攀云追”篆体联语,用行草书释文并落款,右上肩与左下方刻有作者姓氏小章,填以印泥红色,以墨色字画风格色彩相互共融。

图1 四方千筒

陶刻字画是紫砂作品最常见的一种技法,技为艺所用,艺为技所生。而山水画题材也是众多紫砂陶刻艺人必修的一项基本功,刻画与刻字,是陶艺范畴中一个问题的两个方面,它追求的是空灵超逸、清远平淡的字画意境,宣发作者对中华传统文化的承继以及对当今国强民富、社会和谐的诗意感悟,从而为不同题材的陶刻作品赋予更多的艺术美感。

3 陶刻的传承审视

紫砂陶刻作为主流装饰的一门技艺,它的传承、发展、创新美轮美奂、繁花似锦,这是社会进步、人类物质文化生活不断提高的结果,也是陶刻艺术生命力之所在,其中代代传承、与时俱进是不竭的内在动力。

众所周知,自清代嘉庆年间陈曼生等一批文人雅士参与紫砂陶刻开始,这一技艺便被推崇到至高的境界。之后,紫砂陶刻的文化韵味、书画展示、艺术趣味越来越广泛与多元。民国至新中国成立后,一批陶刻界的高手如陈少亭、任淦庭、谈尧坤等以及师承前辈的当代如徐秀棠、谭泉海、鲍志强、毛国强等一批陶刻大师,他们的技艺已臻炉火纯青,且带徒授艺,薪火嬗递、创新不断,且在国内外陶艺大展中屡获大奖。因而,传承有序、继往开来,则是紫砂陶刻创新发展的根本所在。

[1]杨珺.紫砂陶刻的精神内涵杂谈[J].陶瓷科学与艺术.2011(09):60.

[2]王祥.浅谈刀与陶的结合[J].佛山陶瓷.2015(04):60.