新媒体艺术和传统文化融合的探索

摘 要:以视觉图像与听觉数字化为中心的时代,是否给传统文化带来冲击?新媒体技术的介入能否让传统文化保持年轻的生命力?本文通过分析《雅安茶马古道》和《十二生肖》两个新媒体作品,探索传统文化和新媒体艺术相互融合、相辅相成的生存关系。

关键词:数字化;信息传递;艺术传承;全息投影;文化遗产

随着科技的发展,以数字化媒体为核心的新媒体时代已然来临,对文化的传播方式也需要适应时代。审视传统文化的现状、媒体的数字化,如何在新媒体语境中对传统文化进行更好地传承与发展,需要从认识技术层面加以实践与探索。

1 新媒体艺术和传统文化概述

新媒体(NewMedia)是一个相对的概念,是报刊、广播、电视等传统媒体之后发展起来的新的媒体形态,包括网络媒体、手机媒体、数字电视等。国内著名新媒体专家、上海戏剧学院陈永东教授认为,[1]“新媒体艺术”属于科技与艺术结合的范畴,主要是指利用新的媒体呈现技术来表现或辅助艺术。

传统文化(Traditionalculture)是文明演化而汇集成的一种反映民族特质和风貌的民族文化,是民族历史上各种思想文化、观念形态的总体表征。[2]传统文化落脚在文化,即历代存在过的种种物质的、制度的和精神的文化实体和文化意识。例如,生活习俗、古典诗文、忠孝观念、儒道思想等,也就是通常所谓的文化遗产,包括物质的、制度的和精神的文化实体和文化意识。

2 新媒体艺术与传统文化的融合

新媒体艺术对传统文化的再现首先需要两者之间的相互联结。对传统文化进行深入理解,与新媒体艺术表现手法相结合,形成最初的设计方案,再通过技术与艺术相结合的影像、音像合成实现作品的呈现。

2.1 传统文化传播现状

传统文化的原生环境和传播途径有其特殊性、局限性。从信息传播形式上看,传统文化从“口口相传”、“言传身教”到纸质媒介的传播,信息并没有得到最大化的传播效率。人的大脑每天通过五种感官接受外部信息,根据美国哈佛商学院研究资料表明,人的大脑每天通过五种感官接受外部信息的比例分别为:视觉83%,听觉11%,嗅觉3.5%,触觉1.5%,以及味觉1%。要获得对客观事物的全面了解,这五种感官必须协同活动才能完成。从信息传输理论上看,通过综合刺激人的感官,能得到信息传递的最优效果。

2.2 新媒体艺术助力民族文化的传承

新媒体有传统媒体无法比拟的优点,主要通过视听原理进行音乐音效配合动态影像,使原本单调的文字、图形图像变得更加生动和多元化,突破了原有空间、时间的局限,拓宽了传统文化传递面积和传递深度,对传统文化中的古老文字、画作、老旧影像有了全新的表达,加强了信息的传播能力。

以笔者在2014年创作的新媒体动画影像作品《十二生肖传说》为例,十二生肖作为悠久的民俗文化符号,古往今来留下了大量描绘生肖形象和象征意义的绘画、民间工艺作品。动画作品运用数字手段描绘生肖影像,对十二生肖的起源、形象、相关传说等从新的角度进行艺术重现,以全息投影的形式为载体,立体运用声、光、色的效果体现这一传统民俗文化形象。借助强烈而鲜活的感官刺激,传统与现代摩擦的火花,相映成趣。

在前期准备阶段,通过对全息投影的特点进行分析,制定适合这类传播媒介的最佳表现方案。采用了传统艺术形式——皮影戏进行动画演绎。通过对皮影戏中人物形象、形态的借鉴,用数字化的影像刻画了一场“旧时说亲娶媳妇”的“皮影戲”(图1)。

作品中十二生肖的形象参考民间艺术进行设计,选择了两种形式:一种是抽象的剪纸形式(图2),使生肖形象的轮廓化、传统化;另外一种则是具象的写实风格,还原动物的造型与动态(图3、图4)。该动画作品以新兴的视觉设计形态结合传统艺术造型进行创作,适应了数字时代新媒体的传播特点与大众审美趋势。

2.3 新媒体技术对历史资料的数字化表现

数字技术有先进的信息采集、处理和传播的方式,改变了传统文化的存在形态和保护方式。新媒体艺术借助音频、图形、影像、动态捕捉、虚拟现实、互动媒体以及网络等技术,对传统文化中保留下来的历史资料进行加工,以一种更为直观、形象、便捷的方式向人们展示传统文化的形态。例如,2013年5月故宫发布《胤禛美人图》ipad应用,以清晰的藏品图为基础,串联起家具、陶瓷、书画、宫廷生活等各方面的研究成果。

以新媒体影像作品《川藏茶马古道》为例,该作品是雅安博物馆委托,通过新媒体艺术手段还原川藏茶马古道文化历史的一部非遗文化作品。茶马古道属于线性文化遗产范畴,它串联了茶叶产地、储藏地和消费地的路线,以马帮为主要运输方式,是古代西南地区商业贸易的民间通道。

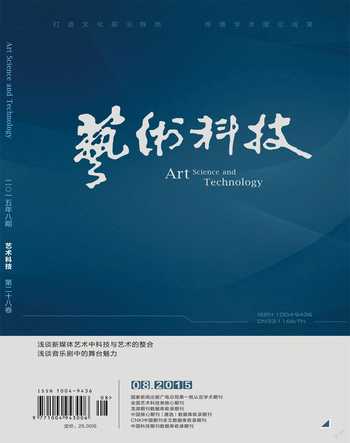

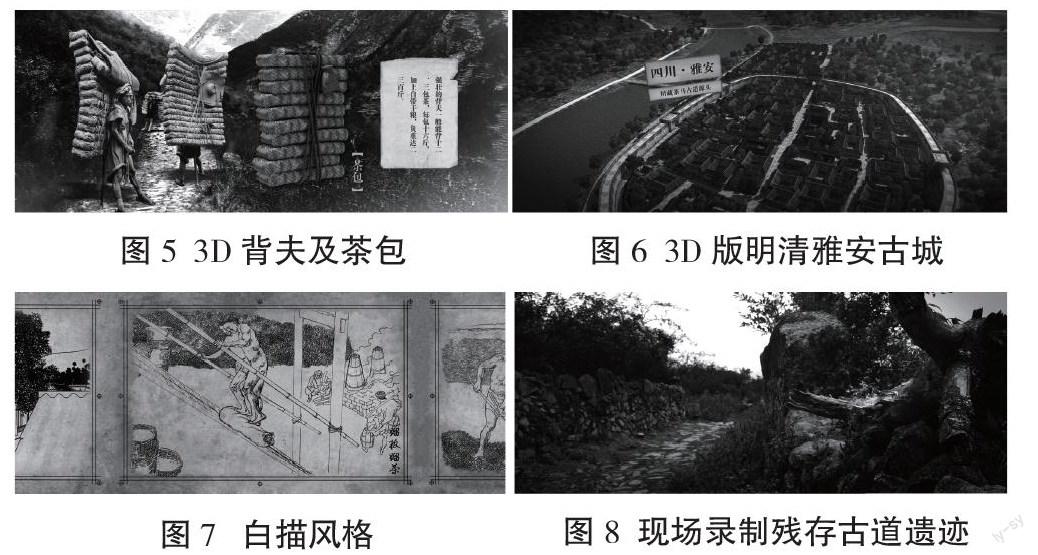

川藏茶马古道的历史资料很大一部分来源于20世纪30、40年代几位著名摄像师拍摄的零散照片以及录像片段,如非专业学者查阅史实很难形成直观印象。影像作品立足现今川藏茶马古道的研究成果,以立体的影像还原了古道上的背夫生活,甚至将茶包使用的工具细节都进行了展示(图5)。作品以3D艺术结合搜集的文化信息碎片,重现了明清时期的雅安古城(图6)以及对制茶活动的生动描绘。

利用历史影像素材进行再创作:结合多种动画表现形式,融合白描、水墨等传统艺术表现手法(图7),将原本静止的图片通过技术合成为动态的影像;对照现今茶马古道遗迹的影像视频(图8),更鲜明的呈现出川藏茶马古道的历史,观众可以在一个全新的空间和时间中去感受茶马古道浓缩的文化遗产。

3 传统文化哺育新媒体艺术

艺术源于生活而高于生活,传统文化随人类活动的发展而衍生,文化生于心,艺术现于形。传统文化于艺术如同血脉之于躯体、太阳之于万物。新媒体艺术是随着科技的发展、社会生活多元化需求下的产物,是通过扩展传播媒介,更多地运用声、光、色来刺激和影响人的意识行为的艺术手段。新媒体艺术并非艺术的分支,更不是颠覆“艺术”的“艺术”,但它将艺术变得更加精细化、技术化、数据化,在传播媒介飞跃发展的今天,让艺术具有更多样化的表现形式,更广阔的传播空间。

传统文化在现代社会的传承和发展离不开现代技术的支持,新媒体艺术正以其勃勃生机,展现其强大的生命力和号召力——但必须清晰地认识到,新媒体艺术之根,不是跟新迭代的技术和日新月异的硬件,失去传统文化的滋养,只会留下空乏的躯壳和昙花一现的虚无。

4 结语

传统文化支撑了整个艺术脉络,传统文化是艺术的灵魂,借助新媒体技术能够让“古老的艺术”焕发新的生机。在数字化的今天,在新媒体环境下,充分运用现代新媒体艺术和技术手段,使传统艺术跨越时空局限,得到新的诠释和演绎,有利于传统文化的继承和发扬;而新媒体艺术只有融合传统文化,才能在主流艺术浪潮中展现自身优势,实现艺术价值。

参考文献:

[1] 论传统媒体与新媒体的业务融合[DB/OL].人民网, 2012-5-7.

[2] 庞朴.文化传统与传统文化[J] .科学中国人,2003(04).

作者简介:万晋杉,女,四川自贡人,硕士,电子科技大学成都学院媒体艺术系助教,研究方向:新媒体数字艺术。