经济新常态下的公共治理范式创新

——走向分权式治理

蒋 猛,李瑞昌

(复旦大学国际关系与公共事务学院,上海 200433)

经济新常态下的公共治理范式创新

——走向分权式治理

蒋 猛,李瑞昌

(复旦大学国际关系与公共事务学院,上海 200433)

我国在从旧常态向新常态的过渡时期中,经济增长动力和基本社会形态发生了根本性变化。研判公共治理困境并创新公共治理范式,对全面深化改革目标具有重要意义。中国在发展过程中形成的四种典型社会形态可概括为:协调社会、动荡社会、矛盾社会和冲突社会。经济新常态可能会引发因经济繁荣所掩盖的社会矛盾,加剧社会冲突。消除社会冲突、实现社会和谐不能简单依靠改革开放以来的放权模式,而需要分权模式,即构建分权式公共治理。实施分权式公共治理,不仅需要经济治理与社会治理步调一致,而且还需要政府保证政治稳定,推行统筹治理并建立新的协作治理制度,重塑公共管理核心伦理价值,从而共同促进公共治理范式创新。

经济新常态;社会冲突;分权式公共治理范式;政治稳定

2008年经济危机以来,中国所处的国际、国内环境发生了巨大变化。世界经济已呈现出“总量需求增长缓慢、经济结构深度调整”的显著特征,支撑中国经济高速增长的外需环境已不复存在,促进中国高速增长的传统的人口与资源红利也逐渐衰减,难以维持创造中国“经济奇迹”的比较优势[1]。与此同时,国内隐藏的社会矛盾也因经济转型发展、创新驱动而相继爆发,社会冲突进入到一个新的酝酿期和爆发期。

因此,“新常态”越来越受到国内外各界人士的持续关注和热烈讨论。经济学家林毅夫、李扬等纷纷采用“新常态”一词阐述国际经济新常态的主要表征。黄益平第一次将“新常态”赋予中国经济发展的本土化内涵,并归纳了中国经济新常态的主要特征[2]。张占斌则针对中国经济新常态的趋势性变化进行了阐释,并对宏观经济政策的基本取向与政策思路提出了若干看法和建议[3]。其他学者如赵凌云等,探讨了湖北省在中国经济新常态下的战略发展思路[4];范金等学者基于巴西和阿根廷等国的经济转型案例,讨论了中国应如何在经济新常态下避免长期陷入中等收入国家陷阱的经济理论问题[5]。总结相关研究可以发现,无论是关于中国经济新常态的理论研究、案例研究抑或比较研究,学术界当前针对“经济新常态”这一学术议题的理论争鸣主要聚焦于经济学范畴,而反映经济新常态下公共治理模式创新的理论研究较为鲜见[6]。

一、“新常态”的理论争议

“新常态”正成为官方与学界热衷的新兴词汇。但目前“新常态”的内涵存有两个争议:一是在时间维度上,“新常态”是指向“现在态”还是“未来目标态”?二是从对象上看,“新常态”仅用以描述经济还是关涉其他?下文将对有关“新常态”内涵的不同争议进行梳理,以科学界定“新常态”的使用范畴。

(一)时间维度的“新常态”

“新常态”一词,2002年便频繁出现于美国主流媒体的话语体系中。2010年初,全球最大的债券基金——美国太平洋投资管理公司的两位首席投资官比尔·格罗斯和穆罕默德·埃尔埃利安用“新常态”一词来归纳2008年金融危机之后世界经济特别是发达国家经济所发生的一系列变化[7]。

对于“新常态”的时间范畴有两种不同观点:一种观点认为,“新常态”是一种现在态,但会持续较长时间,最后回到旧常态;另一种观点认为,“新常态”是未来目标态,当下的“现在态”是“旧常态”向“新常态”的过渡时期。两种观点都有自己的支持者,都能提出各自的合适理由。

持“新常态”为“现在态”的学者认为,所谓“新常态”,从字面上看,“新”就是有别于“旧”,“常态”就是平时正常的状态。“新常态”就是不同于以往的、相对稳定的状态,是一种新出现的、变动的“现在态”,“宏观经济的新常态”是指“经济危机后经济恢复缓慢而痛苦的过程”[8]。因此,在西方话语中的“新常态”是指“现在态”,而未来目标是恢复“旧常态”。这是在西方经济负增长大背景下提出的。这一新常态会持续很长一段时间,最终是要回归到经济危机之前的低速增长。与此类似,中国经济“新常态”是指与过去30多年来中国经济高速增长期不同的新阶段[9],且这是一种大势性的、不可逆转的发展状态。

持“新常态”为“未来目标态”的政策阐释者认为,西方话语中的“新常态”概念内涵既不符合中国发展的态势,也不符合中国高层领导人对本国经济发展的趋势判断。当下的经济增速换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期的“三期”叠加只是一个过渡期。在渡过这一时期后,经济才进入“新常态”时期。全面改革是推动经济向“新常态”过渡的基本途径[10]。因此,中国经济新常态具有创造性,与国际上所说的经济新常态不完全相同,甚至并非同一回事。中国经济新常态将是一个未来可持续、健康发展的一种远景目标。作为战略追求,“新常态”被赋予更多前瞻性的考量[11],即中国经济并非已处于新常态,而是处于向新常态过渡的过程和阶段。

(二)对象维度的“新常态”

从对象上看,“新常态”所指范畴也有两种观点。一种观点认为,“新常态”主要指经济范畴,概念运用不可泛化[12]。“新常态”主要用来描述经济状况,它用来说明中国经济从高速增长走向中高速增长,各种影响宏观经济稳定的因素纷至沓来,政府必须妥善应对,如此才能避免经济危机的发生。后来,习近平又用“新常态”描述中国仍处于持续发展的阶段,认为中国仍然处于发展的战略机遇期。另一种观点则沿着中央高层新旧分野的逻辑思路将“新常态”的内涵扩大化,扩展到了政治、文化、军事等诸多领域。中国共产党十八大后新一届中央领导集体主动营造了10个“新常态”,即在坚持和发展中国特色社会主义方面形成新常态,在推动全面深化改革方面形成新常态,在促进经济持续健康发展方面形成新常态,在发展社会主义民主政治和依法治国方面形成新常态,在建设社会主义文化强国方面形成新常态,在改善民生和创新社会管理方面形成新常态,在大力推进生态文明建设方面形成新常态,在加强国防和军队建设方面形成新常态,在国际关系和我国外交政策方面形成新常态,在党要管党、从严治党方面形成新常态[13]。

针对以上争论,笔者认为,相对过去经济长期的高速增长,目前政府认定的经济中高速增长是中国经济的“新常态”。中国“新常态”之“新”意味着通过深刻变革彻底打破传统的思路和模式。“新常态”即通过深刻变革,打破传统思路和传统模式后所形成的一种全新的、长期稳定的发展态势。从中国经济发展“四驾马车”看,出口目前已难以为继,而投资和消费的可持续增长有限,只有科技创新才是经济增长的“永动机”。因此,依靠科技创新驱动,未来中国经济的中低速增长将是一种可持续、更良性的发展模式和必然趋势。

二、经济新常态下的社会形态

根据马克思主义理论,经济是基础,政治是上层建筑。经济状态往往变化快、时间短,而政治和社会变化比较慢、时间较长,经济状态和政治状态的变化在时间和速度上并非一致。因此,经济新常态不会很快产生政治新常态,但经济新常态却可能会出现政治的“非常态”。从国家政治的存在状况看,可区分为“常态”与“非常态”。“常态”与“非常态”的区分并非以时间为标准,而是以社会或政治秩序变动作为标志、以重大突发事件作为分界线的。总之,经济新常态与国家政治或社会的非常态并非一一对应,经济新常态并不等同于国家政治与社会状态的新常态。但是,经济新常态也有可能引发政治非常态。

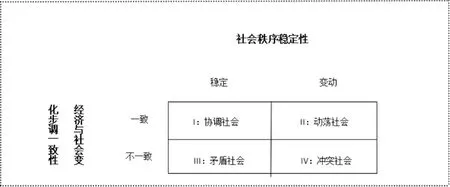

笔者将视角聚焦于社会秩序领域,根据“经济与社会发展步调一致性”和“社会稳定性”两个维度区分了四种社会类型。“经济与社会发展步调一致性”有两种状态:一是步调一致,二是步调不一致。“社会稳定性”也可以分为两种状态:一是稳定,二是变动。根据上述两个维度,可研判四种基本的社会类型中的公共治理问题演变(图1)。

(一)协调社会

经济与社会发展步调一致,且社会秩序稳定;多数社会问题会随着经济改革和社会改革而解决,不会遗留过多的公共治理问题,这种社会状态可以称之为“协调社会”。新中国在建立后相当长一段时间内实行生产和分配都高度集中的计划经济、高度集中的中央集权制度和高度集体化的社会管理制度。固定的户籍制度和单位制度(公社制)避免了人口流动并将所有社会问题转化为单位内部问题,在一定程度上消除了公共问题。因此,高度集体化的社会尽管缺乏活力,但总体上经济与社会变化较为协调,社会运行稳定。

(二)动荡社会

经济与社会发展步调一致,但社会秩序被人为变动。剧烈的社会运动无视经济状况,社会秩序处于非常态,经济发展无法满足社会需要。如果社会斗争持续升温,那么就进入了“动荡社会”。20世纪60年代,中国因大规模的政治运动而引发了剧烈的社会变动,物质生产和分配均难以满足社会需要,最终导致社会动荡。

(三)矛盾社会

经济与社会体制变化步调不一致,但社会秩序稳定。如果经济变化后的社会秩序仍然是旧常态,那么社会政治领域矛盾将会逐步增多,大量社会问题不断累积,“矛盾社会”形态显现。自1978年实行改革开放至2008年,经济体制迅速由计划经济向商品经济、市场经济体制转变,经济高速增长,但在社会政治领域仍然实施高管制、强控制的政策。虽然社会秩序在短时期比较稳定,但社会矛盾已经凸显,各种社会突发事件时有发生。

(四)冲突社会

如果经济与社会变化步调不一致,且社会秩序变动而社会新常态又尚未形成,那么就极有可能进入最为严峻的“冲突社会”。“冲突社会”是指在经济新常态后,社会领域变革不能及时适应经济新常态的变化,各种遗留的社会矛盾尚未解决,新的社会问题又加速爆发,社会容易陷入个体与个体、团体与团体、阶层与阶层相互冲突的社会状态。2008年世界经济危机之后,尽管我国经济在国家经济干预和刺激性投资政策下短期内出现中高速增长,但是由于社会长期分配不均导致的贫富差距过大、阶层代际流动不畅以及随之而来的社会情绪失控,各种社会矛盾爆发,社会冲突风险剧增,社会秩序失衡日益明显。

图1 经济与社会互动模式中的四种社会类型

若站在中国精英政治治理的视角看,消除社会冲突、追求社会和谐稳定是治国理政的首要目标。事实上,和平时期的多数矛盾或社会冲突(尤其是国内矛盾)往往起源于经济领域,是人与人、人与组织、组织与组织之间的利益冲突。但经济领域的矛盾会逐渐延伸到社会领域,最后蔓延到政治领域。因此,可以将这类因经济危机而引发其他领域危机的社会冲突状态称之为“非常态的社会冲突”。在“非常态”的社会冲突中,各种问题和各种类型的突发事件接连不断地发生,整个社会陷入危机状态。一方面,不断变动的外界环境冲击着现有的国家体系,导致突发事件频发乃至原有秩序遭到破坏;另一方面,政府在处置突发事件过程中制造出新的危机,突发事件不断涌现,经济社会危机不断成为社会的常态。

归纳起来,经济新常态下的社会状态有如下几个特点:经济转型发展,产业消亡与更新导致失业率上升,社会不稳定因素持续增加;长期隐藏的国内外社会矛盾不断爆发;各种类型突发事件引发连锁反应,相互影响,社会冲突不再是单个事件,而成为复杂、耦合的社会状态;国家与社会状态处于旧常态向新常态转变的模糊地带。

三、新常态下公共治理的创新途径

(一)新常态下我国公共治理的主要困境

从总体来看,中国经济处在从高速增长的旧常态向中低速增长的新常态转变的过渡时期。中国社会面临多重挑战,非常态社会中的各类社会性风险逐渐显露。因此,我国公共治理格局也面临多种困境。

第一,系统性、整体性的经济风险累积成综合性风险,导致公共治理的深度不够。“三期”风险(经济增速换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期)叠加,房地产风险、地方债务风险、金融风险凸显,经济增速下行压力大,隐匿风险显性化及失业率上升,系统性、整体性经济风险耦合为综合性风险。为了防控风险,政府治理经济短期行为增加,将会继续用投资手段刺激经济发展,经济发展动力转变迟缓,隐藏在经济中深层次、结构性问题难以得到深度治理。

第二,社会矛盾转变成社会冲突的速度加快,导致公共治理难度增加。经济下滑将一些原有的社会矛盾引爆成社会冲突,由此引发的社会群体性事件不断爆发,经济、政治、社会矛盾相互交织,中国社会发展进入一种过渡状态,形成新的发展状态仍需要一段时间。因此,政府需要有效的公共治理范式以加速社会转型。

第三,政治领域的权力斗争和权利运动暗流潜涌,导致公共治理力度不够。经济与社会领域中的问题引发政治领域的矛盾,尤其是由于经济福利和社会公平得不到满足而引发的公民权利运动加剧。另外,反腐败运动和政治清明行动也导致政治权利内部抗争向外扩展。一旦政治权力内部结构斗争与公民权利运动相结合,公共治理不仅会出现方向性偏离,而且其力度也将大打折扣。

因此,对公共决策者而言,在经济发展下行与社会冲突加剧的双重压力下,必须适时进行公共治理范式的创新。

(二)新常态下公共治理的创新路径选择

国内外学界对于经济新常态下公共治理创新路径已有很多不同观点,归纳起来有两条路径:一是从经济发展模式入手,通过转变经济增长方式,刺激经济持续增长,让更多人受益,从而减少社会矛盾的发生,即“用经济换稳定”;二是推进社会制度改革,激活社会活力。但是,这两条路径都缺少系统性考虑,实践中往往偏重于其中一条路径。

笔者认为,社会公共治理创新在经济新常态下需要解决好两个问题:一是增强协调经济与社会秩序变动的一致性问题;二是降低社会秩序变动频率与幅度的问题(即社会秩序稳定性)。解决第一个问题有三条路径:一是更加注重经济结构调整,而不仅仅是做大经济总量;二是更加注重经济的中长期规划,而不仅仅局限于短期调节;三是更加注重经济-社会政策的一体化联动。第二个问题的解决更加依赖于政治稳定,只有政治稳定才能有足够的空间调整社会变动速率。总体而言,解决上述两大问题并非易事,需要经济、社会、政治各领域协同创新,有赖于公共治理领域的全面突破。

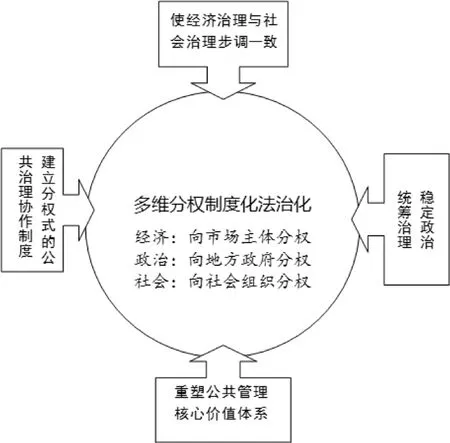

中国政府公共治理创新的关键是政治系统的放权,在不同时期向特定领域放权。自1978年开始,政治与行政系统向经济领域放权,允许外资进入,减少行业管控,激发了市场活力,中国经济由进口导向转向出口导向的外贸经济,中国人民生活水平大幅提升。1994年,分税制改革启动,中央向地方经济放权,地方政府逐渐加入GDP“锦标赛”,地方政府活力被大大激发。与此同时,中央在政治领域也赋予地方政府更多的人事权力和改革权限。1998年,慈善事业改革,慈善与公益组织进入国家治理体系,政治与行政系统开始向社会放权,极大地解决了政府治理社会“被遗忘角落”的问题。时至今日,面对经济转型发展和创新驱动,“缩手缩脚”的放权已难以奏效,亟需从经济、政治与社会等多方面进行“综合分权”,建立“分权式公共治理”的新范式(图2)。

图2 社会新常态下的分权式公共治理范式

分权式公共治理范式并不是一项简单的简政放权,而是一项系统性分权和全面转变的系统工程。首先,在经济领域,要向市场分权,进一步发挥市场在经济发展中的决定性作用,变革政府监管方式和经济拉动措施;其次,在政治领域,要向地方政府分权,中央与地方关系法定化并授予地方政府法定权限;在社会领域,要向社会组织分权,赋予社会组织和公民更大的自主权,形成政府、社会组织和公众等多元治理主体共同参与的、多层次、多领域的社会治理架构;最后,提供改革运行的制度保障,将分权制度化、法治化,从而为经济、政治和社会全面创新注入稳定剂和新动力。

构建分权式的公共治理不仅要科学分权,更要建构公共治理系统。具体而言,包括以下几个方面:

一是促进经济治理与社会治理的步调一致。在经济管理中,调整结构是基本要求。经济发展从过去的传统粗放转变为高智能、低成本、可持续,要求决策者在经济调节上将“转方式、调结构”放在更加突出的位置。只要决策者能顶住压力,坚持经济调节的基本要求,中国经济完全有条件、有能力保持较长时期的中低速健康增长。在社会管理上,预防社会冲突应是常态,即防范经济结构调整所引发的失业率上升以及失业引发的社会不稳定现象;遏制因经济繁荣而被隐匿的社会冲突随着经济不景气而再度暴露,防制不同社会阶层因收入差距扩大而引发的社会心态失衡。问题的关键在于如何保持步调一致。新型工业化、信息化、农业现代化和城镇化等“新四化”建设不断推进,为持续发展提供了巨大潜力和回旋空间。从根本上说,就是要向全面综合改革要动力,向经济结构调整要助力,向民生改善要潜力;就是要“激”活力,把该放的权放到位,让市场主体真正放开手脚;就是要“补短板”,把该做的事做好,增加公共产品有效供给;就是要“强实体”,把该给的政策给足,夯实发展的微观基础[14]。

二是稳定政治系统,统筹治理。分权式公共治理的关键性基础在于政治系统稳定。分权需要政治系统观念转变,避免政治系统合法性低迷导致社会整合能力下降,最终政府系统可能无力主导全面统筹管理的局面。另外,中国利益集团的能力集聚必将威胁政治系统,而反腐败、反四风必然伤及相关利益集团。因此,如果政治系统一旦动乱,社会动荡必然产生,社会秩序将进入急速变动状态,全面统筹治理经济社会、政治领域目标将难以实现。所谓统筹治理,就是要全面统筹安排国际与国内两种环境、经济社会与政治领域、宏观调控与微观放开政策工具等;全方位统筹规划眼前与长远、过去与未来、成功与失败等;统筹协调政府、企业、非政府组织和公民等各方行动[15];根据过去经验、当前形势和未来发展趋势,顺应潮流,顺势而为。

三是探索建立分权式的公共治理协作制度。经济新常态下公共治理创新是一种协调式创新,应该包括以下几个层面的协调:一是治理主体间协作,经济新常态公共治理创新应由多个主体参与,具体包括政府机关及其公职人员、非政府组织及其成员、企业及其成员和公民,不同管理主体有不同职能,发挥不同作用;二是公共治理对象间协调,经济新常态下的公共治理需要将多个对象联合起来进行管理,梳理各个对象之间的关系,发现其中的相互勾连性,从而寻找到治理它们的有效路径;三是治理工具之间的协调,经济新常态下公共治理创新需要协调运用多种治理工具,避免各种治理工具之间的冲突,从而影响到治理效果。

四是重塑公共管理核心伦理价值体系。传统终极价值的失效、现代规范价值和伦理制度的缺失使功利价值追求泛滥于公共生活空间;公共治理的核心主体即政府官员对金钱、公权的顶礼膜拜、对公共利益的肆意践踏、对公共需求的视而不见等问题在社会治理新常态下显得十分突出和普遍,以至危及政府管理的合法性。重塑政治组织的伦理制度和道德规制,以此构建、创新新常态下公共治理范式的伦理道德基础,这是解决公共管理文化“染缸”困境的必然选择。在经济、政治、社会等多维新常态下,公共管理伦理体系应由以下几方面组成:在意识形态上,要在全国特别是少数民族地区积极培育社会主义公共理性,建构社会主义核心价值观,倡导法治、公正、民主、公平;在制度安排上,要构建“宪法至上”的法治型公共管理伦理制度,把意识形态层面的价值导向和伦理要求落实到制度设计之中;在行动层面上,要重构政治精英的“公仆意识”和社会民众的“公民约束”,在全社会范围内建构理性的价值取向和良性的社会秩序。

总之,面对日益严峻的社会公共治理现实,中国公共治理者需要客观、理性和冷静地面对经济新常态所引发的各种问题,必须提早发力,提前布局,抓住先机,持续变革,探索出一条符合中国特色社会主义改革特点的公共治理创新之路。

[1] 张占斌,周跃辉.关于中国经济新常态若干问题的解析与思考[J].经济体制改革,2015(1):34-38.

[2] 黄益平.下一个十年的改革与增长[N].经济参考报,2012-12-26(07).

[3] 张占斌.中国经济新常态的趋势性特征及政策取向[J].国家行政学院学报,2015(1):15-20.

[4] 赵凌云,辜娜.中国经济新常态与湖北发展新机遇[J].湖北社会科学,2014(10):60-64.

[5] 范金,徐小换.拉美经济转型失败:中国适应经济新常态的镜鉴——基于巴西和阿根廷的案例分析[J].中共贵州省委党报学报,2015(4):63-70.

[6] 竺乾威.经济新常态下的政府行为调整[J].中国行政管理,2015(3):32-37.

[7] 张再生,白彬.新常态下的公共管理:困境与出路[J].中国行政管理,2015(3):38-42.

[8] 王子约,重华.确认“新常态”:中国容忍经济放缓[N].第一财经日报,2014-05-31(01).

[9] 人民日报评论员.新常态:中国经济受不了像过去那样高速增长[N].人民日报,2014-08-04(05).

[10] 李佐军.如何理解“新常态”[J].新重庆,2014 (9):7.

[11] 邱晓华.中国经济新常态实际上就是习近平新常态[EB/OL].(2014-08-23)[2015-09-01].http://finance.sina.com.cn/hy/20140823/192220100675.shtml.

[12] 吴敬琏.新常态主要指经济范畴[N].光明日报,2015-03-04(07).

[13] 施芝鸿.十八大以后新一届中央领导集体主动营造的10个新常态[N].人民日报,2015-10-13 (07).

[14] 人民日报评论员.经济运行呈现新特征[N].人民日报,2014-08-06(01).

[15] 李瑞昌.统筹治理:国家战略和政府治理形态的契合[J].学术月刊,2009(6):16-22.

(责任编辑:郭红明)

Innovations of Public Governance Paradigm Under New Economic Normality——Towards Decentral ized Governance

JIANGMeng,LIRuichang

(School of International Relations and Public Affairs,Fudan University,Shanghai 200433,China)

In China′s transition period fro m the old normality to the new normality,econo mic growth m o mentu m and basic social forms have undergone a funda mental change.Analyzing the dilem ma of public governance and innovating the public governance paradig m is significant to the realization of the goal to co m prehensively deepening the reform.This article attem pts to su m marize the theoretical argu ments of the New Normality and suggests that there are four typical social forms of China in the develop ment:harm onious society,unstable society,contradictory society and conflicting society.The new econo mic normality may ignite social conflicts overshadowed by econo mic prosperity and exacerbate social conflicts.To eliminate social conflicts and achieve social harm ony,we need a decentralized m odel,that is to build decentralized public governance instead of sim ply relying on the decentralization m odel since the reform and opening up.Im plementation of decentralized public governance requires not only econo mic and social governance in unison,but needs political stability,develops coordinated governance,establishes a new collaborative governance and rebuilds the core ethical values of the public management so as to jointly pro m ote innovations of the public governance paradig m.

econo mic new normality;social conflicts;decentralized public governance paradig m;political stability

C934文献标示码:A

1673-0453(2015)03-0083-06

2015-09-01

蒋猛(1989—),男,浙江杭州人,复旦大学硕士研究生,主要从事对口支援、公共安全管理研究。