《汉宫秋》文化场中王昭君的爱恋悲喜剧初探

李爽

摘 要:元代长期废除科举,迫使一向以此作为出路的读书士子转向勾栏瓦舍,成为元杂剧的创作主将。伴随“戏曲的民众意识和‘别是一家的韵味”①逐渐深入,元杂剧成为封建社会中启迪性灵、表达士人内心情感的主要形式。元杂剧的创作多以爱情作为主要题材,其中《西厢记》《梧桐雨》《汉宫秋》等更是被尊为典范。马致远的《汉宫秋》将昭君出塞的佳话再创作后变成忍辱含冤的悲喜剧,文化場内各要素之间相互作用,促进爱情悲剧的产生或消解。

关键词:王昭君 汉元帝 文化场 爱恋悲喜剧

元代是少数民族统治的时代,元代的汉族人的民族情结和悲愤心理在元杂剧中得以展现。《汉宫秋》中王昭君与汉元帝的爱恋悲喜剧与史实有所出入也与这种特殊的时代背景有关,这里不做过多赘述。元杂剧是中国戏曲发展史上的第一个黄金时代。“只要是在一个社会中形成一种文化,就必然会在文化与产生这种文化的社会环境之间存在一个相互作用的范围——‘文化场。”②《汉宫秋》中马致远对昭君出塞的再创作是基于一定的文化场而言。“所谓文化场,就是弥散于整个社会的系统化了的信息,一种类似于‘物的客观存在。”③在文化场的范围内,作品中的各个人物与各个事件相互联系、相互制约,共同形成最终的事件结局。每个要素在各自的层面上展开、综合、碰撞、分散,使得整个事件呈现出多层次的结构。汉元帝和王昭君的爱情悲喜剧就是在个人情感和民族大义两个大的层次所展开的。接下来将对汉元帝和王昭君的爱情悲喜剧在文化场的角度进行分析和阐释。

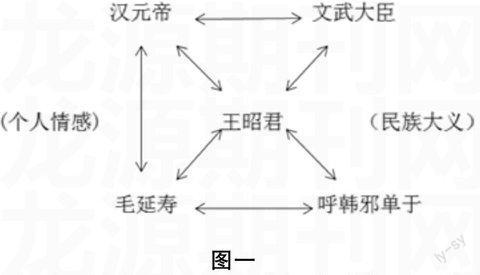

一、文化场中爱恋悲喜剧模式图简析

在汉元帝和王昭君的爱情悲喜剧中,王昭君处于核心位置,毛延寿、文武大臣、呼韩邪单于以及汉元帝自身都对其情感进行制约。两人爱情悲喜剧的发展始终沿着两条线索发展,一条是爱情线索,另外一条便是政治线索。在爱情线索中,毛延寿充当了重要的角色,是两人爱情的阻碍之一。毛延寿的贪图钱财和谄媚狡诈一步步引导王昭君和汉元帝的爱情走向不可回转的悲剧之中。在戏剧的另外一条线索中,民族矛盾承担了重要角色。在面对与匈奴之间的外患时,不仅仅是呼韩邪单于对汉元帝施加压力,满朝文武的劝谏对汉元帝的行动与抉择也产生了重要的影响。

在两条线索中,爱情线索基于个人情感层面,政治线索基于民族大义层面。王昭君和汉元帝作为整个戏剧的中心人物,深受自己内心情感的约束和民族大义的拷问。文化场中的这五个要素相互联系、相互制约,各自在爱与义的文化场中做出不同的抉择,最终形成汉元帝和王昭君的爱情悲喜剧。

图一

如图一所示,汉元帝、毛延寿、文武大臣、呼韩邪单于四处力量都对王昭君的情感进行直接约束。汉元帝和毛延寿是基于自身情感对王昭君进行制约,而文武大臣和呼韩邪单于是在民族大义方面对其进行制约。在《汉宫秋》所限定的文化场内,王昭君在受到钱财、权利、战争等各个因素对自身感情的约束后,最后只能被迫与汉元帝分离。除此之外,之所以会形成汉元帝和王昭君的爱情悲喜剧,是因为毛延寿与文武大臣对汉元帝的情感也形成了制约,从而间接对两人的爱情形成约束,造成王昭君最后的投江自尽,抱憾终身。在王昭君死后,呼韩邪单于将毛延寿送回汉朝接受汉元帝的斩首惩罚,祭献明妃,也最终为悲剧的结局增添一点喜剧因素,消解两人的爱情悲剧。

二、文化场内各要素对爱情悲剧形成的作用

在汉元帝和王昭君的爱情悲喜剧中,汉元帝自身是悲喜剧形成的内在因素,文武大臣和呼韩邪单于是悲喜剧形成的外在因素,而毛延寿则是两者之间的桥梁,连接内在因素和外在因素,促进整个文化场内的各要素之间相互作用,从而形成最后的事件结局。

(一)汉元帝对爱情悲剧形成的作用

汉元帝作为《汉宫秋》中的中心人物之一,在两人的爱恋悲喜剧中担当重要成分。他的身份具有多重性,因而他在文化场中受到多个要素的制约。汉元帝既是一国之君,又是后宫嫔妃的夫君。他在前朝受到文武大臣对他的劝谏和奸佞小人的阿谀奉承,在后宫中选择众多,不仅仅拘泥于王昭君一人。

《汉宫秋》楔子中说道:“(毛延寿)见在汉朝驾下,为中大夫之职,因我百般巧诈,一味谄谀,哄的皇帝老头儿十分欢喜,言听计从。”①这里可以看出汉元帝宠信阿谀奉承之人,并不广开言路。毛延寿贪图钱财将王昭君的美人图点破,汉元帝开始并未察觉,才会导致王昭君被弃之冷宫,这也为两人的爱情悲喜剧埋下伏笔。毛延寿的点破美人图与投靠并献图呼韩邪单于等行径固然可憎,也只能称其为牵动事件发展的客观因素,导致这些事件发生的根本原因则在于汉元帝的宠信谄谀之人。

如若说汉元帝在王昭君初入宫时因宠信小人而开始两人的爱情悲喜剧,那么汉元帝的遇事慌张,缺乏政治决断力则造成了两人在短暂的甜蜜之后的分离之痛。汉元帝忽视匈奴势力,相信“嗣位以来,四海晏然,八方宁静”,所以才会在呼韩邪单于提出索要王昭君时如此慌乱,不知所措。他不与群臣商讨对策,解决和番之事,而是在朝中大臣提出和番之后说出“我养兵千日,用军一时。空有满朝文武,那一个与我退的番兵!都是些畏刀避箭的,恁不去出力,怎生教娘娘和番?”的话语。在整个爱情悲喜剧中,未见汉元帝时,王昭君只是填补后宫寂寞的一员,在面对和番时,她是避免战争的工具。由此可见,汉元帝自身的软弱无能是两人悲剧的内在原因。

(二)毛延寿对爱情悲剧形成的作用

毛延寿在《汉宫秋》的文化场内是联系汉元帝和王昭君以及引起汉元帝和呼韩邪单于冲突的关键人物。他是连接两人爱恋悲喜剧内在因素与外在因素的桥梁,也是消解两人爱情悲剧的关键所在。

楔子一开始便是毛延寿“为人雕心雁爪,做事欺大压小;全凭谄佞奸贪,一生受用不了”的奸臣形象。正因为如此,在汉元帝打算填充后宫之时,毛延寿才会有机可乘,因贪图钱财而欺瞒汉元帝,埋没才貌双全的王昭君。当自己的阴谋败露,汉元帝想要将其斩首时,毛延寿向呼韩邪单于献上美人图,造成汉元帝和王昭君的分离。毛延寿也成了文化场中连接个人情感层面和民族大义层面的一个因素,将戏剧由爱情线索转向政治线索,由个人层面上升为国家层面。

毛延寿将美人图献给呼韩邪单于,实则为了保全自身,避免斩首之祸,但也造成汉朝和匈奴的冲突,将两人爱情上升到民族层面。毛延寿对于王昭君而言,始终扮演破坏者的角色,在这个过程中,他也一步步把自己逼向死亡的境地。

(三)文武大臣和呼韩邪单于对爱情悲剧形成的作用

在整个文化场的民族层面,是文武大臣对汉元帝的规劝和呼韩邪单于对王昭君的索要。这两者虽也与王昭君产生直接联系,但都是在内在因素的基础上才得以影响。呼韩邪单于听信毛延寿谗言之后,“写书与汉天子,求索王昭君”,对两人爱情施加影响,逼迫王昭君在兵甲不利的情况下答应与其和亲,也使得王昭君最终投江自尽。

汉元帝受到的不仅仅是呼韩邪单于的武力逼迫,还有朝中大臣的规劝进谏。“(尚书云)他外国说陛下宠溺王嫱,朝纲尽废,坏了国家。若不与他,兴兵吊伐”,这些劝谏使得两人的感情不仅仅局限于个人情感层面,更多的是为国家着想,不要因为儿女情长而引发战争,这也最终使得王昭君说出“今拥兵来索,待不去,又恐江山有失”的话语。最终,汉元帝和王昭君的爱情上升到国家安定的层面,王昭君答应和番来避免战争发生。

三、王昭君与汉元帝爱情悲剧的消解

中国古典戏剧所呈现的大致为“大喜——略悲——略喜——甚悲——大悲——小喜”④的结构。《汉宫秋》也体现了这一结构特征,皇帝招纳妃嫔本是喜事,但是因毛延寿的贪图钱财致使王昭君被弃之冷宫那是略悲,后汉元帝与王昭君相见为略喜,接下来便是毛延寿将美人图献予单于导致两人分离为甚悲,和番途中王昭君投江自尽为大悲,后汉元帝和王昭君梦中重逢、毛延寿自食恶果遭到惩罚为小喜。最后的“小喜”便是两人爱情悲剧的一点喜剧因素,也是兩人爱情悲剧的消解。

“因毛延寿叛国败盟,致此祸衅。今昭君已死,情愿两国讲和。(驾云)既如此,便将毛延寿斩首,祭献明妃”,戏曲结尾处也表明毛延寿得到应有的惩罚,两人爱情的最大阻拦因素得以消除。虽然这种结局也不能令两人爱情得以圆满,但毕竟这也是恶人遭到惩罚,为大悲增添一点喜剧色彩。

除此之外,第四折中写道:“妾身王嫱,和番到北地,私自逃回。兀的不是我主人!陛下,妾身来了也。”表现汉元帝和王昭君两人在梦中相遇,梦虽短暂,情却真切。在现实中不能实现的情景,两人在梦境中得以实现。

四、结语

《汉宫秋》沿着爱情线索和政治线索阐释了汉元帝和王昭君的爱恋悲喜剧。两人的爱情在个人情感的层面和民族大义的层面上受到汉元帝自身、毛延寿、文武大臣和呼韩邪单于等多个因素的制约,最终落得王昭君投江自尽的悲剧结局。戏剧的结束也为这场爱情悲剧增添一丝喜剧因素,毛延寿得到惩罚,两人在梦境中相遇,对其悲剧性进行了消解。

注释

① 中国十大古典名剧[M].翁敏华,冯裳,范民声,标校.上海:上海古籍出版社,2012.下文凡《汉宫秋》引文,均引自于此.

② 黄峰.文化场[J].北方经贸,2000(4).

③ 冒键,黄毓伍.文学中的文化场现象初探[J].东南文化,1989(Z1).

④ 纳秀艳.《汉宫秋》悲剧结构艺术初探[J].青海师范大学学报:哲学社会科学版,2000(4).

参考文献

[1] 中国十大古典名剧[M].翁敏华,冯裳,范民声,标校.上海:上海古籍出版社,2012.

[2] 冒键,黄毓伍.文学中的文化场现象初探[J].东南文化,1989(Z1).

[3] 黄峰.文化场[J].北方经贸,2000(4).

[4] 张爽媛.试论中国古典帝王爱情戏曲中的悲剧性及其消解模式——以《汉宫秋》《长生殿》为中心[D].西南交通大学,2008.

[5] 陈奕.从汉元帝探汉宫秋怨的悲剧缘由[J].安徽文学,2009(1).

[6] 纳秀艳.《汉宫秋》悲剧结构艺术初探[J].青海师范大学学报:哲学社会科学版,2000(4).