我国财政分权对区域环境治理的影响

高鹤文,冯 瑶

(北方工业大学 经济管理学院,北京 100041)

我国财政分权对区域环境治理的影响

高鹤文,冯 瑶

(北方工业大学 经济管理学院,北京 100041)

以财政分权为视角研究我国区域环境治理困境的成因。研究发现:我国财政分权体制下,各地方政府基于晋升压力来拉动地区经济增长而相互竞争,是导致财政分权对区域环境治理产生影响的主要原因。据此提出了相应的对策。

财政分权;区域;环境治理

改革开放以后,我国各地进入经济快速发展阶段,区域一体化和工业化进程加快。与此同时,一系列环境问题随之而来。如大气污染、酸雨、土地污染和水域污染等问题,已经成为我国区域环境问题中面临的主要问题。现阶段,我国地方政府间的环境合作很难,其中一个重要原因是我国中央政治高度集权,经济权力高度下放。财政分权制度是地方政府发展地方经济的动力来源,但这种特殊的财政分权体制导致地方政府之间相互竞争拉动地区经济增长,分权在环境保护上很难发挥其作用。因此,地方政府也无法根据自身实际情况对辖区环境进行有效治理,从而对区域环境治理配置产生影响。在此背景下,以财政分权视角研究区域环境治理问题就具有重要的现实意义。

一、我国区域环境治理现状

环境作为典型的公共物品具有非排他性和非竞争性。环境污染范围与行政区划分范围并非完全重合,导致跨行政区环境治理的正外部性及行政主体之间相互依赖,使区域环境治理效率偏低。区域环境的复杂性,在于一个地区的污染问题演变成多个地区的污染问题。

2004年,国内第一份区域环境合作宣言《长江三角洲区域环境合作倡议书》出台,标志着我国政府开始寻求建立一种合作关系来应对环境污染导致的区域利益问题。此后,我国相继在泛珠江三角洲、粤港、长三角、京津冀等多个区域建立协调机构和区域环境合作协议。比较有代表性的区域合作治理主要集中在长三角、珠三角、京津冀等地。2009年,江浙沪又共同签订了长江三角洲地区环境保护工作合作协议,以推进长江三角洲环境保护一体化进程。但是,一纸协议却没有避免区域环境污染事件的再次发生。2013年,上海黄浦江松江段水域大量漂浮死猪。据调查,污染源为黄浦江的上游地区。2013年北京和天津签署了两市重点治污协议,就大气污染治理展开合作。2014年9月,京津冀三地政府签署了合作框架协议,加强环境等领域的合作。然而,根据我国环保部公布的数据,2014年第三季度空气质量相对较差的前10个城市中,京津冀占到9席。从2014年10月以来,京津冀地区仍时有持续多天被雾霾笼罩的情况。可以看出,各地方政府执行环境保护政策的效力并不理想。

从2008年的北京奥运会,2010年的上海世博会,2010年的广州亚运会,到2014年的APEC会议政府均采取的区域联防联控手段来看,短期内空气质量改善显著。2014年APEC会议期间,北京市主要大气污染物排放量同比均大幅削减,与不采取措施相比,采取措施使会期的北京市PM2.5日均浓度值平均降低30%以上。同时,周边五省、区、市主要大气污染物排放量均明显下降,减排量超过30%。

上述事实从侧面反映了我国区域环境治理长效机制的缺失。我国的环境监管权力主要集中在中央政府,地方政府负责执行统一的标准。而我国财政高度分权,地方政府竞争等问题也对环境问题产生影响。所以我国财政分权情况是研究区域环境治理时要面对的重要问题。

二、我国财政分权情况

近年来,中央政府权力下放的同时地方政府公共支出独立性增强,区域经济一体化进程加快,带来了环境治理的传统属地模式与环境污染外溢性相矛盾的问题。政府不断出台区域合作政策,但“分界而治”的现象仍然严重。区域环境得不到有效解决的最主要原因是财政分权下地方政府竞争导致政府注重经济发展多于生态保护,阻碍了区域合作的有效治理。财政分权度成为研究地方政府进行区域环境治理供给时应注意的问题。

1.分权度状况

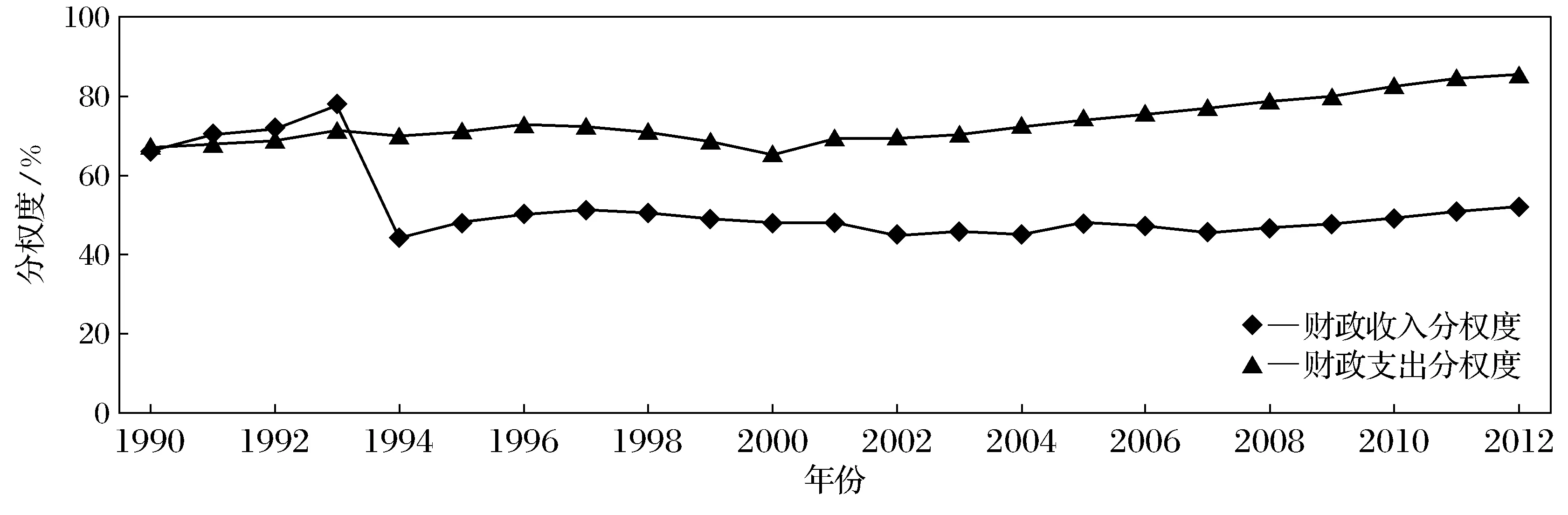

财政分权度包括财政支出分权度及财政收入分权度。财政支出分权度通常以省级政府财政支出与中央政府财政支出之比衡量。财政收入分权度以省级政府财政收入与中央政府财政收入之比衡量。我国政府1990—2012年财政支出分权度与财政收入分权度如图1所示(数据来源于《中国统计年鉴》,经作者整理而得)。

图1 1990—2012年中国部分地方政府财政收支分权度

根据《中国统计年鉴》相关数据,将1978—2012年我国政府财政收入分权度与财政支出分权度指标细化。从图1中看出,1990—2012年间,中国政府的分权度有明显的变化。1990—1993年,财政收入分权度有所上升。1994年施行分税制改革,分权度明显下降,之后在稳定中呈小幅上升趋势。财政支出分权度则一直稳中有升。我国财政分权制度不同于西方国家的立法、行政、司法的横向分权制度,是一种典型的中国式纵向分权,中央政府政治上高度集权,分税制改革以后,这种格局得到了发展巩固。分税制改革将大部分中央财政收入归中央管理,各个省份的财政收入分权度逐渐下降,这也在经济上为中央集权提供了保障[1]。

2.财政收支分权度对比

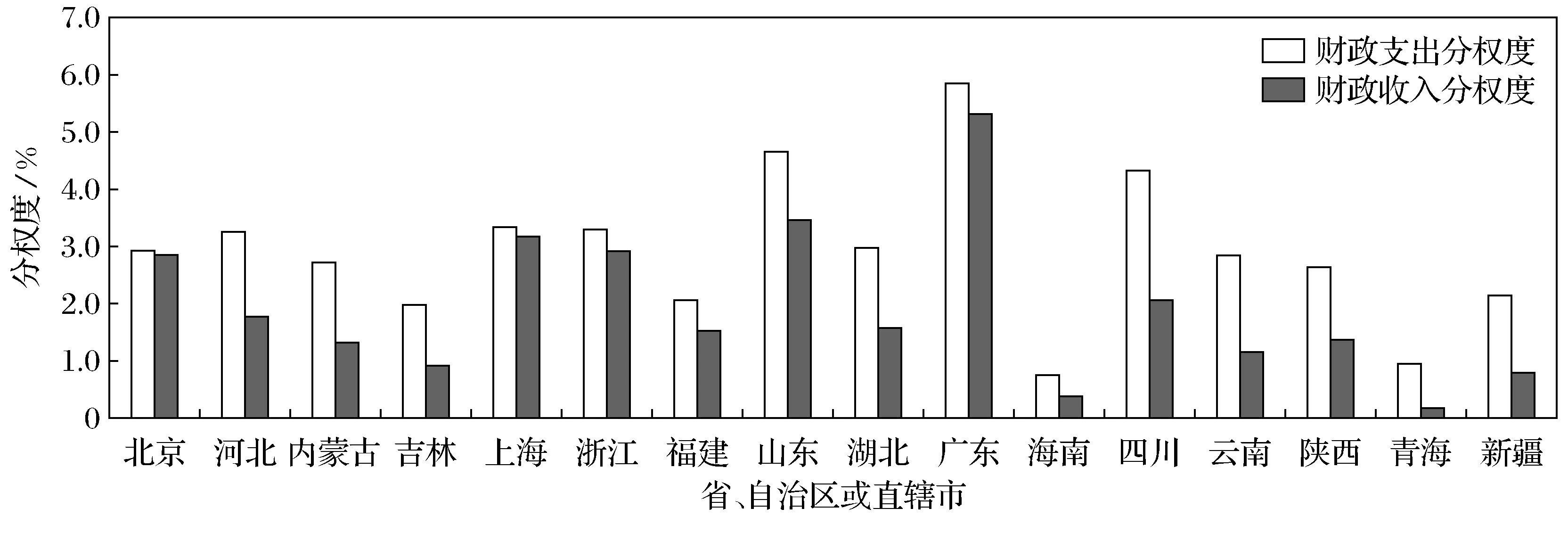

财政分权制度的改进赋予地方政府较多高支出支配权力,但缺乏承担相应责任的能力,使地方政府在分配公共支出上受主观意愿支配较多[2]。例如环境治理的长远收益与经济增长的短期利益相冲突,易使政府忽略环境治理的支出。这种支出差异可以体现在财政收入分权度与财政支出分权度的差距上。2012年全国各省级政府财政收入分权度与财政支出分权度差距对比如图2所示(数据来源于2013年《中国统计年鉴》,经作者整理而得)。

图2 2012年各地方政府财政收支分权度比较

根据2013年《中国统计年鉴》相关数据,对2012年各省财政收支分权度指标进行细化。如图2所示,我国政府分别以财政收入分权度和财政支出分权度衡量的财政分权度指标存在较大的差异。财政支出分权度越大则地方政府自主性越大,反之亦然。从图中可以看出,北京和上海等一线城市的收支分权度相当,其他地区财政支出分权度明显大于财政收入分权度的占比居多。地方政府为了增加财政收入,可能会在有利于经济增长的领域投入更多,增加设施建设以吸引企业到本地投资,放松对企业的环境管制。财政支出分权度的提高使政府倾向于增加拉动本地经济增长的建设,间接导致了环境污染加重。

三、财政分权对区域环境治理绩效的影响

财政分权概念最早来自Tiebout“用脚投票”理论,其含义是在信息完备、民众可以在辖区间自由流动,地方政府高尚无私,并且具有税收激励的条件下,社区就会提高辖区内的公共服务以招徕居民到本辖区居住。财政分权可以赋予地方政府更多配置资源的权利,这其中包括更好的环境质量。西方联邦制的财政分权同时满足“用脚投票”及居民基于自身偏好的选择,以提高社会福利水平。我国户籍管理制度比较严格,城乡之间、不同城市之间的人员流动受到严格的限制,缺少可以让居民自由流动的宽松环境,因此地方政府不受居民流动的约束。我国有着独特的“中国式纵向分权”,政治高度集权下伴随着经济分权的“有限分权”,与西方联邦制的财政分权有本质上的区别。财政分权下地方政府GDP竞争引起地区环境规制失灵,政府的收入分权度低、支出分权度高,政府大力发展经济加强本地区基础设施建设,同时降低环境治理支出或放松环境监管强度,带来严重的环境污染,财政分权对地区间环境治理的影响明显。

1.财政分权改变管理者的效用函数,影响环境保护行为

政府管理人员的行为代表着政府行为,我国地方政府官员的效用函数可以表示为:U=f(P,I,E)。P表示个人政绩,I表示地区经济水平,E表示环境职责[3]。长期以来,“以GDP论英雄”已成为我国政府官员晋升考核的主要方式,政府可能存在重地区经济发展多于环境保护的行为。①地方政府不仅要保证GDP的高增长,还要根据GDP等指标排名[4]。这种特殊的政治激励的功利性使政府官员政治竞争残酷,每一轮被淘汰出局的选手就会失去再参赛的资格,而进入下一轮的选手,再胜出就意味着未来的进一步晋升机会。财政和政治双重竞争导致地方政府以拉动本地区经济增长和自身晋升展开 “自上而下的标尺竞争”[5]。②我国政府官员的任期较短,新上任的官员同样重点关心管辖地区短期经济增长及任期内可以量化的成绩,到任后常常打破之前的工作计划,对一些口头保证的环境合作治理策略不会真正遵守诺言是一个理性的选择。③现有的考核体系只考虑到本地区的发展,很少考虑对周边相邻地区的影响,诱使作为“理性人”的地方政府把财政支出用于基础设施建设和企业发展来改善投资环境,同时会放松环境监管,在短期内达到经济和政绩的快速增长与提升的目的。

2.公共物品溢出的竞争效应,使政府机会成本过高

人的机会主义行为形成了“集体行动的难题”,即免费乘车。地方政府认为环境治理投入增加会带来周边地区环境质量及福利改善,政府不愿增加相关投入让周边政府“搭便车”。以水域越界污染为例,下游地区在受到上游污染时,也向自己的下游排放污染,上游政府不会主动承担治理辖区环境的责任,但是在考核时,又会把责任推给理解更上游政府。这种“搭便车”的行为在一定程度上浇灭了政府治理环境的积极性。“理性人”因此不会因存在共同利益而增加环境治理供给,也不考虑周边地区福利,政府缺少治理公共事务的动机,以邻为壑。这种免费乘车的动机导致政府间很难合作,地方政府为实现自身利益最大化而忽略区域整体性福利,导致跨行政区公共产品投入不足。

3.环境治理供给信息不对称,税收偏好较强

中央政府因信息不对称无法对地方政府及相关部门展开全面检查,辖区民众同样缺乏监督地方政府的有效途径和渠道[6]。在我国,政治高度集权导致地方政府官员直接由中央政府或上级政府实施人事任命,政府缺少与其他地方政府协调治理环境的动机。一方面,地方官员为获得晋升机会只以中央政府或上级经济指标为偏好,辖区居民无法通过有效表达自己的偏好来直接影响地方官员的任免与升迁,地方政府不受当地居民监督从而无法有效改善环境质量。另一方面,我国地方政府利用对管辖区资源的绝对控制权,积极设法争取利益最大化,使地方政府极易与本地企业发生寻租行为,充当利益集团的“保护伞”;辖区内企业重眼前利益轻环境规制政策,以牺牲环境换取企业的发展,政府官员纵容企业行为,使区域环境合作机制难以真正形成;地方政府向企业征收排污费应付中央政府的减排任务的同时将环境污染的外部成本转嫁给当地居民[7]。这些都将使政府偏离辖区居民福利最优,转向追求个人利益最大化。

4.财政分权导致地方政府环境规制策略互动

地方政府对跨界污染治理具有较强的正外部性。这种特性使一个地区环境监管较为严格时,该地区的相邻地区对环境监管就相对宽松。政府在增加基础建设吸引新企业及新工作岗位的同时,会通过降低环保标准,放松环境政策来展开“向底部竞争”,导致环境恶化。并且,地方政府对环境政策比自己宽松的竞争省份的重视程度远远大于环境政策比自己严格的竞争省份[8]。当地方政府的监管制度超过其竞争地区时,当地政府就会调整相应的策略。环境制度也受到投资竞争地区环境制度的影响,分权会导致相邻地区的环境制度相互作用。此外,对于在环境治理中的“搭便车心理”,各地政府会作出策略性反应,例如,希望相邻政府增加环境治理投入,本地区不投入也不治理。

四、解决问题的对策

综合上述分析可知,财政分权与区域环境污染密切相关。通过对财政分权与区域环境影响机制的理论分析表明,地方政府为了在经济赛跑中获得竞争优势,就通过降低环境监管标准来吸引企业投资。放松环境监管使环境污染的负外部性得不到补偿,导致相邻政府环境治理“搭便车”,环境政策“竞次。”因此,解决我国严重的区域环境污染问题,就必须改变地方政府的竞争模式[9],加强各地方政府的沟通与合作,从根本上对区域环境进行有效治理,最终实现区域福利最优。

1.将“绿色GDP”纳入考核体系,转变地方政府行为方式

调整官员政绩考核办法,纠正地方政府漠视环境治理的扭曲行为。①中央政府应完善在制度层面上对地方政府的激励机制,结合经济社会的可持续发展目标,科学构建考核体系,转变只追求GDP考核的单一理念[2],将生态GDP纳入政府绩效考核中。并且考虑将地方政府对相邻地区的环境污染及治理正负外部性效应纳入考核,确保考核机制全面合理。②鉴于中央政府对地方政府监督有限,应使地方环保部门对政府官员的任免保有一定的话语权,对考核不合格的地方政府给予相应责罚。③应对官员的价值取向给予正面积极的引导,杜绝以“环境换经济”的“竞争到底”现象,强化政府官员的责任感,以此来约束其政治经济行为,使其在发展经济过程中将生态效益与经济效益放在同等重要的位置,树立经济增长与环境保护并重的科学发展方向[10]。

2.完善监督政府机制,把民众诉求纳入评价体系

完善监督机制是弥补公众监督缺位的重要手段。①联合中央或上级政府与公众共同监督地方政府环境监管行为,对地方政府滥用职权及寻租行为进行约束,切断地方政府与企业的利益联盟,彻底解决地方政府与企业联合谋利现象。②健全居民偏好表达诉求机制,充分发挥公众在环境保护、决策、实施过程中的推动作用。调整激励机制,改变地方政府GDP偏好行为,考虑将公众对政府的满意度评价纳入考核中,让辖区内居民可以直接影响地方政府官员前程,从而有效为自己谋求福利。③逐渐完善我国“用手投票”机制,通过居民流动及舆论压力来影响地方政府行为,使地方政府“既唯上也唯下”,更好地处理本地经济、环境及民众利益之间的关系[11]。

3.完善财政分权制度,保证地方政府财权与事权相匹配

地方政府的财权与事权不一致,是造成地方政府扩大税收、片面追求经济增长的主要原因。①制定更为合理的财政收支制度,优化中央与地方间财政收支关系,防止政府通过非合理途径寻求财政收入来源,平衡政府通过财政资金履行事权与提供环境治理支出义务之间的关系,使政府在发展经济的同时更好地兼顾环境保护职责。②构建更为科学的税收制度,扭转地方政府因经济增长压力而降低环境监管标准来换取税收返还和政治晋升的动机。

4.设立区域基金制度,促进整体性区域福利最优

对于公共产品的有效供给,瑞典经济学家林达尔提出了“林达尔”均衡,含义是:社会成员会根据自己的边际受益来提供有效供给。此理论可用于政府环境治理。地方政府在提供环境治理时,按照所获得回报的边际受益大小来承担自己环境治理责任的多少,此时环境治理供给也就达到了资源配置最优。所以,摆脱区域环境治理困境,需要各政府主体积极应对环境污染公共问题。目前,虽然各区域签订了区域环境保护合作协议,也在某些方面进行了合作,但依然不能解决区域环境污染日益严重的事实。可以考虑将政府的部分公共支出放在区域环境公共基金里。如果政府治理效果显著,就可以从公共基金中得到部分返还或补偿,以此来激励政府参与环境治理的积极性,解决区域环境治理中的“搭便车”问题。

各地政府管辖区域经济发展水平不同,导致对区域合作理念认识产生分歧,也是导致跨行政区环境管理碎片化的直接原因。应实现地方政府治理方式从协调治理到整体治理的转变,使个体融入整体,实现优势互补,目标一致,利益共享。同时,要整合区域的公共权力,与跨区域环境治理目标相契合,改变区域环境的碎片化管理方式,促进区域福利最优。因此,构建整体性治理的政府激励机制与协调机制是我国地方政府提高区域环境治理绩效的有效途径。

[1]郭平,杨梦洁.中国财政分权制度对地方政府环境污染治理的影响分析[J].城市发展研 究,2014(7):84.

[2]薛钢,潘孝珍.财政分权对中国环境污染影响程度的实证分析[J].中国人口·资源与环境,2012(1):77.

[3]邱桂杰,齐贺.政府官员效用视角下的地方政府环境保护动力分析[J].吉林大学社会科学学报,2011(4):153.

[4]周业安,李涛.地方政府竞争和经济增长:基于我国省级面板数据的空间计量经济学研究[M].北京:中国人民大学出版社,2013:9-20.

[5]周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J].经济研究,2007(7):36.

[6]郭志仪,郑周胜.财政分权、晋升激励与环境污染:基于1997—2010年省级面板数据分析[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2013(3):103.

[7]曾丽红.我国环境规制的失灵及其治理:基于治理结构、行政绩效、产权安排的制度分析[J].吉首大学学报(社会科学版),2013(4):73.

[8]杨海生,陈少凌,周永章.地方政府竞争与环境政策:来自中国省份数据的证据[J].南方经济,2008(6):15.

[9]刘洁,李文.中国环境污染与地方政府税收竞争:基于空间面板数据模型的分析[J].中国人口·资源与环境,2013(4):81.

[10]崔亚飞,刘小川.中国省级税收竞争与环境污染:基于1998—2006年面板数据的分析[J].财经研究,2010(4):46.

[11]叶倩瑜.财政分权体制下的环境治理研究[J].财经政法资讯,2010(3):37.

【责任编辑 刘晓鸥】

Impact of Fiscal Decentralizationon Regional Environmental Governance in China

Gao Hewen,Feng Yao

(School of Economics and Business Administration,North China University of Technology,Beijing 100144,China)

The causes of the plight of environmental governance in China are studied from the perspective of fiscal decentralization.The research shows that,under the system of fiscal decentralization of China,local governments stimulate regional economic growth and compete with each other based on the promotion pressure,which is the main cause of the impact of fiscal decentralization on regional environmental governance.Corresponding suggestions are put forward.

fiscal decentralization;region;environmental governance

F 812.2;X 2

A

2095-5464(2015)06-0757-05

2015-08-14

北京市教委面上项目(SM201510009004)。

高鹤文(1981-),女,吉林省吉林市人,北方工业大学讲师,博士。