中日社会救助制度的比较分析及其启示

杨 刚

中日社会救助制度的比较分析及其启示

杨刚

社会救助制度作为社会保障制度的最后一层保护伞,对于消除贫困、维持社会稳定、保护公民基本生存权,起着不可替代的作用。本文关注日本作为东亚国家中发达国家的代表,经由60多年的立法保证与实践,如何建立起比较健全的社会救助体系,托底基本的民生保障,并分析中日两国在救助原则、制度设计、实施效果等方面的相似与差异性,从而对中国的社会救助如何发展才能更好托起底线提出建议。

一、中日社会救助体系

(一)日本的社会救助现状

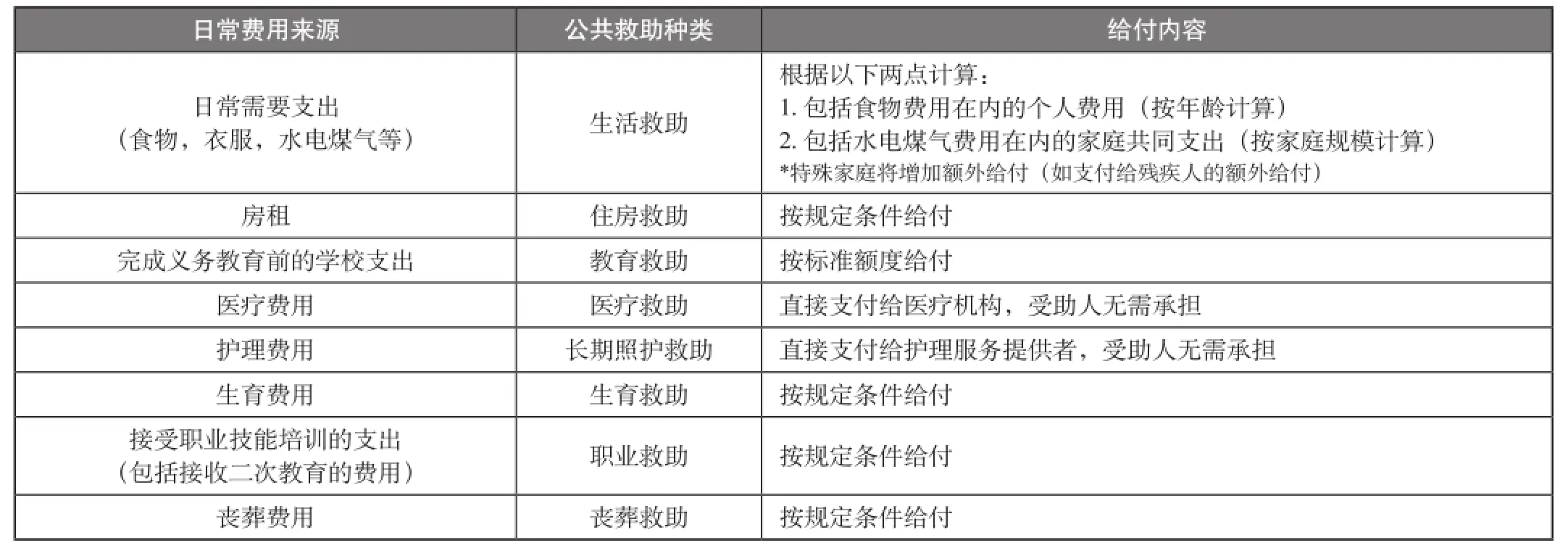

日本现行的社会救助制度由1950 年5月颁布的《生活保护法》确立。“国家责任”“无差别平等”“补足性”原则是日本社会救助制度最大的特征。具体来说,日本现行的社会救助制度由八个救助项目构成,贫困者申请社会救助并通过资格审查以后,便能按需享受这些待遇,以托底基本的民生保障。

从运行效果来说,近年来日本社会救助的受助人数以及救助率都在增加,到2011年,社会救助体系的保护人数达到了2067244人,救助率达到了16.2‰。

日本的社会救助秉承促进自立和最低生活保障原则,救助水平并不高,意在起到基本托底作用。以一个1级地区(大都市)标准家庭①的最低生活基准为例(图1),尽管从总体看,最低生活基准呈明显的上升趋势②,但自2004年到2012年均停滞在162170日元,这个数字只相当于2012年大都市家庭月平均消费支出243202日元的66.68%③,2012年日本家庭月平均收入429167日元的37.79%。实际上,2013年日本政府还下调最低生活基准④。

图1. 日本最低生活基准年度变化(1960—2012年)

表1. 日本社会救助体系

表2. 2012年中国社会救助情况

表3. 2009年中日两国社会救助支出与财政关系

(二)中国的社会救助现状

二、中日社会救助的相似性分析

(一)背景分析

中日两国均有着重视家庭的传统,家族赡养被放在首位。但近年来,受生育率下降与子女独立观念增强的影响,中日两国的家庭规模均在不断地减小。2011年,日本平均家庭规模为2.58人,中国为2.92人,均比上年度有了进一步减少。而家庭规模越小,就越是容易掉入贫困的行列,社会救助制度承担的压力就越大。以日本为例,2011年接受社会救助的家庭中,1人家庭所占的比例高达75.7%,受助家庭平均规模只有1.38人。家庭功能的弱化是中日两国面对的共同问题。

(二)制度目标与定位

1. 社会救助制度在社会保障体系中的定位

中日两国均是重视权利与义务相对等的社会保险型国家,社会保险制度是整个社会保障的核心,社会救助制度则起“兜底”作用。如表3所示,两国社会救助支出占财政支出、社会保障支出的比例都不大,中国相对来说稍多于日本,这与中国的经济发展水平要落后于日本,贫困人数绝对数量大相关。总的来说,社会救助在整个社会保障体系中起辅助性的作用。

从与其他制度衔接来看,为贫困者缴纳或减免养老、医疗等社会保险费用,将其纳入社会保险体系之中,是两国重要的社会救助方式。日本“全民皆年金”“全民皆保险”的社会保险制度能保证贫困者也能被纳入社会保险体系之中,三层次的国民年金制度保证了贫困者亦能享受基本的国民年金,医疗保险则有对低收入者、身体残疾者以及社会弱势群体补贴或减免医疗费用的制度规定⑦。生活保护法中关于护理救助的条款与护理保险紧密相连。而中国正在开展的专项医疗救助的一个重要工作就是对低保、五保等低收入家庭进行补贴,将其纳入医疗保险体系之中。在未来制度规划上,中国也强调要做好各项社会保障制度之间的衔接。

2. 社会救助制度的目标

四口井分别为S1、S2、S3、S4,K49+818 段降水井布置示意图见图2。(注:G1、G2为水位观测孔,不在本方案设计范围内。)

中日两国在社会救助目标的表述上,都强调了“最低生活保障”与“鼓励受助者自立”。日本《生活保护法》第1条规定:“本法基于日本国宪法第二十五条规定的理念,国家对生活贫困的所有国民,按照其贫困的程度,进行必要的保护,以保障其最低限度的生活,并帮助其自立为目的。”⑧中国则在《城市最低生活保障条例》第三条指出“城市居民最低生活保障制度遵循保障城市居民基本生活的原则,坚持国家保障与社会帮扶相结合、鼓励劳动自救的方针。”所谓“促进自立”,日本将其概括为人格自立、生活自立、劳动自立与经济自立,鼓励受助者尽可能自主生活,不依赖于社会。不同于西方福利国家,中日两国抵触“养懒汉”,具有劳动能力的受助者有义务接受就业指导并积极就业。日本直接规定有工作能力和工作机会但无工作意愿的人不在社会救助的保护范围之内,中国在最低生活保障实施时,地方政府也通常规定在为受助者提供就业指导的同时,若受助者多次拒绝合理的就业机会,就会失去享受社会救助的资格。

(三)资格审查与不道德行为惩戒

中国与日本对于受助者资格审查都相对严格。日本《生活保护法》规定,社会救助是在一个人倾尽了全力,包括使用了财产、能力与任何其他的方式后仍然处于贫困时提供,资格审查便是要确认受助者是否真正无法依靠自己的力量自立。日本的资格审查有三个方面的内容:家庭关系、资产与工作能力的利用。首先,民法及其他法律规定的家属抚养义务要优先于生活保护法。虽然生活保护法不能强制抚养人履行抚养义务,但救助机构有救助后向抚养人追讨部分或全部救助费用的权利。其次,对财产的审查包括银行资产、储蓄、养老金与其他津贴、不动产、车、抚养人收入等各个方面,原则上救助者应该先变卖用于居住且不具有极大变卖价值的不动产、车,以及变现存款⑨。最后,将基于三点对是否利用了工作能力进行判定:是否具有工作能力、是否具有工作意愿、是否能获得一份工作,具有工作能力且能获得工作但没有工作意愿的人不能获得社会救助,而具有工作能力且有工作意愿但无法获得工作的人则在社会救助的保护范围之内。与此类似,户籍状况、家庭收入和家庭财产是中国认定低保对象的三个基本要件。

在对于社会救助中不道德行为的规制上,中日两国都明确规定了罚则。日本相对而言要更为严格,《生活保护法》规定:对于虚假申请或以不正当手段自行或帮助他人接受了社会救助的人,不仅要收回已支付的保护费用,更会对其处以三年以下徒刑或30万日元以下的罚金。中国对于采取虚报、隐瞒、伪造等手段,骗取享受城市居民最低生活保障待遇的人,除了要追回救助款物外,还会对情节严重者处以金额l倍以上3倍以下的罚款。中日两国都规定了接受社会救助的家庭有主动向有关部门告知家庭收入变动状况的义务,对于怠于报告或进行虚伪报告者,日本将处以30万元以下的罚金。中国也将会给予其与骗保者一样的惩罚。日本还试图在最新的《生活保护法》修订案中将惩罚金额从30万日元提高到100万日元,并赋予工作人员更大的调查权⑩。

三、中日社会救助的差异性分析及其启示

(一)立法规范

日本现行的社会救助制度是由1950年5月颁布的《生活保护法》确立的。1946年确立了“无差别平等”与“国家责任”的旧《生活保护法》被认为是日本现代意义上社会救助制度的开端,但立法先行的制度性与规范性始终贯彻了日本社会救助的发展脉络。现行的《生活保护法》已经运行60多年,其确立的基本原则和制度框架一直都没有改变,立法共有十一章八十六条,对社会救助的理念、目标、基本原则、救助种类与范围、救助机关与实施、救助方法、救助设施、服务机构、受助者的权利与义务、资金筹集都有详细界定,使得社会救助制度真正形成一个体系,各环节都有法可依,并具统一性,让制度实施更具公平和效率。

与之对比,尽管《中华人民共和国社会救助法》已经提上了立法日程,但自2008年发布意见征集稿起到2013年8月列入立法计划,这部法律都还没有真正颁布与施行。目前中国社会救助制度的依据都来源于国务院或民政部颁布的各项行政法规或规范性文件。强制性不足、理念不明确、制度规范性不强、体系不完善、制度衔接不紧密、地方差异大等问题仍然存在。立法的滞后性是中国社会救助亟待解决的一个重要问题。

(二)最低生活保障标准

中日在救助待遇的支付上都采取了差额支付的方式,即救助家庭收入与最低生活基准之间的差额。但中日两国作为差额基准的最低生活标准在制定方法与数额上都有所差异。从制定方法来看,日本的最低生活基准的构成更具有科学性、公平性与规范性。日本的最低生活基准由厚生劳动大臣来统一计算与制定,其依据包括受助者的年龄、性别、家庭构成、居住区域、救助项目等。

具体来说,一个家庭社会救助所得的公式应为:最低生活费=一类生活扶助+二类生活扶助+特殊家庭加算额+必要的其他扶助项目-收入。其中,一类生活扶助是以年龄为别的个人日常支出(如食物与衣服),年龄细化至8个档次;二类生活扶助是以地区为别的家庭日常支出(如水、电、煤、取暖费用等),地区细分至6类;特殊家庭加算额包括对单亲母子家庭、残疾人、学龄儿童、住院人员等的津贴;必要的其他扶助则是视受助家庭的需求而定的在生活扶助之外的其他7类扶助项目。

统一又考虑了差异性的救助标准让日本的最低生活基准更具有科学性与公平性,更能针对每个家庭个性化的贫困成因来提供帮助以保证救助的效率性。

与此对比,中国的最低生活保障制度中,低保标准的制定是由各个地方政府自行负责,标准制定方法可由地方在基本生活费用支出法、恩格尔系数法和消费支出比例法中自行选择。这显然会造成地域差异,与社会救助应该坚持的公平理念背道而驰。在层次性上,尽管有办法规定,对低保家庭中的老年人、残疾人、未成年人和重病患者等生活困难人员,可以采取多种措施提高救助水平,但以何种方法、什么样的标准来救助并没有规范化的说明。

从救助水平上来看,尽管日本国内亦存在着对社会救助水平偏低的争论,但仍然远远高于中国。将2011年日本大都市一个典型三口之家的最低生活基准,与2011年中国城镇最低生活保障标准相比,日本月人均最低生活基准占到人均消费支出的55.99%,人均收入的34.37%,但中国分别只有22.76%与14.39%。

(三)筹资与政府责任分担

社会救助作为维护公民基本生存权利,具有收入再分配功能的制度,惯例上均由政府来承担筹资责任,中国和日本也不例外。在这一点上,有所差异的便是中央与地方的责任分摊问题。从制度上来看,日本的中央与地方责任划分更为明确,且中央在其中占据了更为重要的位置,中国则把压力更多的压给了地方。日本《生活保护法》明确规定,社会救助所需费用75%由中央政府承担,25%由地方政府承担,甚至在福利设施的建造维护之上,也都详细规定了中央与地方政府各自的职责,且中央要承担更多。反观中国,在低保资金的筹集上是“原则上由地方政府进行筹集,纳入财政预算,中央财政给予适当补贴”,在制度表述上并不明确规定中央财政的责任,也不将其作为筹资主体。但在制度运行中,近年来中国中央财政的出资比例均超过了50%。

综上所述,中国的社会救助制度与日本具有一定的相似性,这些相似性主要表现在社会压力、目标原则与主导救助理念之上,就此来说,日本的社会救助发展经验对中国的可借鉴性很强,将这些理念贯穿到具体的制度运行上时,中日两国就在资格审查与道德风险行为的惩戒上有了相似的规定。但从体系的完善、立法及其确立的制度规范性、责任划分的明确、救助的水平来看,中国都还要远远滞后于日本,还需要加快改革步伐,切实促进社会救助体系的发展,更要强调社会救助资源结构、治理能力和实施绩效的系统完整。

(作者系东北财经大学公共管理学院教授)

[1] 日本厚生省.Public Assistance System[EB/ OL].http://www.mhlw.go.jp.

[2] 平冈公一.日本的社会福利改革与新社会风险[J].社会保障研究,2012 (2).

[3] 韩君玲.日本最低生活保障法研究[M]. 第1版.北京:商务印书馆,2007.

[4] 米勇生.社会救助与贫困治理 [C].第1版.北京:中国社会出版社,2012.

[5] 彭文彬.战后日本社会保障制度思想述评[J].人口学刊,2000 (2).

[6] 吴兴国、丁国峰.日本低保制度的嬗变及其对我国的启示 [J].国外社会科学,2011(5).

[7] 刑文柱.日本社会低保制度及其对中国的启示 [J].日本研究,2011(4).

[8] 赵永生.家族主义下的日本社会救助制度述评 [J].日本学刊,2009 (5).

[9] 杨刚.中国社会救助政策的理念与实践 [M].长春:东北师范大学出版社,2009.