政府监管视域下的食品质量评价实证研究

郑方辉++林婧庭

摘要:安全是质量的底线。食品安全关系到民生,政府负有重要的监管责任,从而客观上要求评价质量水平。作为层次分析法特例,本文构建了包括满足标准、产品合格、顾客满意及社会责任4项一级指标23项三级指标的微观质量评价体系,以及包括行业结构水平、质量水平、市场竞争力、社会贡献力4项一级指标20项三级指标的行业质量评价体系,对2013年广东食品业质量开展实证评价,评价结果是:微观质量指数为0.748,行业质量指数为0.717。从政府监管的角度,提升食品及行业质量安全应完善食品安全标准及法规体系,推进技术联盟及产学研相结合的创新机制,强化生产经营者质量第一责任人的责任。

关键词:食品质量; 指标体系; 行业质量; 微观质量; 政府监管

一、问题与文献

(一)背景与问题

“民以食为天”可追溯到东汉,《汉书·郦食其传》就有“王以民为天,而民以食为天”的记载。事实上,中国传统美食有着源远流长的历史,并成为近代中国产业的重要组成部分。尤其经过近30年发展,我国已为世界食品生产、加工制造和消费大国。数据来源:新华网http://news.xinhuanet.com/。2014年,全国食品工业总产值突破12万亿元。但与此同时,新世纪以来,食品质量安全事件时有发生,“三鹿奶粉”“苏丹红”“地沟油”“瘦肉精”等事件曝光,折射了这一领域存在的严重问题。据中国社科院发布的报告,2013年,在最受关注的重大社会问题中,食品安全位居首位。数据来源:中国社科院中国舆情调查实验室。基于食品安全与所有人的生活息息相关,影响消费安全、社会安定和国家声誉,保证食品的安全性和可靠性是政府的基本职责。但从理论逻辑与可操作的角度,政府监管应指向宏观质量的底线——商品安全。

质量是以个人感知为衡量标准的满足需求的一组属性,而安全是质量的最低标准(黎庆翔等,2013)。食品及食品市场的特殊性要求政府监管,或者说,政府监管具有理论依据及现实的必要性。事实亦如此。近年来,我国相继出台了一系列法律法规,包括:2009年6月1日起开始施行《中华人民共和国食品安全法》(同时废止此前推行的《中华人民共和国食品卫生法》),2009年7月8日国务院发布并施行《中华人民共和国食品安全法实施条例》,2015年2月1日起施行的国家食药监总局发布的《食品安全抽样检验管理办法》等,力图将政府监管纳入法制化轨道。与此同时,对于质量评价,国务院出台的《关于加强食品安全工作的决定》及《国家食品安全监管十二五规划》中,不仅将提高食品质量和安全水平作为食品工业发展的首要任务,而且要求加强食品质量安全标准体系建设,提高人民群众的满意度。

那么,我国食品质量整体水平究竟如何,如何判断目前存在的问题,继而为政府监管及决策提供量化依据,这是全社会普遍关注的重大问题,也是学界近些年讨论的热点领域。逻辑上,食品质量评价是食品质量管理与安全监督的客观要求。借鉴国内外经验,依据食品行业特征,运用科学方法,构建食品质量安全评价体系,开展实证研究,评估质量水平,发现存在问题,剖析问题成因,提出改进建议,对于规范市场秩序、回应社会关切、提升食品质量安全水平、维护消费者利益具有重要的现实意义,也是落实食品质量安全监管的重要举措。此种背景下,自2010年开始,华南理工大学课题组与广东出入境检验检疫局合作,基于政府监管的视角,作为层次分析法特例,构建了出口消费品质量评价体系,包括宏观质量与微观质量评价指标体系,并展开实证研究,公布评价结果。2013年,这项研究延伸到国内商品,食品因特殊属性及社会关注度成为质量评价对象。本文在作者已有的研究基础上,借鉴出口消费品质量评价的指标体系及其方法论(郑方辉、方雪贤,2014),利用对广东食品企业的抽样调查数据,旨在取得年度评价指数,从中发现问题,为政府监管提供决策依据。当然,我们注意到,近些年来,部分地方政府亦发布了有关食品质量评价报告,但质量指数均在0.95以上(1分制),与公众感受存在明显反差。本文研究基于独立第三方立场。

(二)文献简述

食品安全涉及到从原材料的获取、食品加工、存贮、运输到销售等一系列复杂过程。我国《食品安全法》将食品定义为“各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是药品的物品,但是不包括以治疗为目的的药品”,美国《食品、药品和化妆品法》(Federal Food Drugs and Cosmetic Act, FDCA)对食品的法律定义为:人或其他动物使用的食物和饮料,口香糖以及用来组成这些食品成分的物品。政府监管和规制食品理由在于:食品一般认为是私人物品,但安全并非如此,食品市场的外部性和信息不对称性导致市场失灵,政府监管有助于弥补这种缺陷,避免不可逆等特殊损失。

国内对食品安全问题研究始于1973年针对世界粮食危机而提出保障粮食安全的议题。研究从最初的生物学、卫生检疫学领域发展到经济学、管理学、政治学、法学等跨学科领域,可以从侧面看出,食品安全问题是学术界关注的热点问题。针对食品安全现状和产生原因,部分研究从经济学、管理学等角度做出理论分析。周应恒、霍丽玥(2004)从经济学视野对当时的食品安全现象进行多层次、全方位的剖析,认为食品质量安全问题是现代生产和消费方式的产物,政府进行公共管理的目标是食品风险最小化。李功奎等(2004)指出“柠檬市场”和政府监管体系上的不足最终导致食品安全供给严重不足。周德翼等(2002)提出食品安全监管中存在信息不对称,并指出政府应作为主要监管力量,结合市场准入等制度构建具有中国特色的食品安全监管体系。谢敏(2002)认为,生产企业的机会主义行为、消费者的逆向选择等因素会进一步加重信息不对称,导致消费者利益受到侵害。另一方面,从解决办法入手,运用管理学、法学等理论,一些学者论证了制定严格的标准和实行科学的监管在一定程度上能有效遏制食品安全问题。如郑风田等(2005)认为,我国食品安全问题集中爆发与监管机构分散、职能划分混乱、机构安排无序有密切关系。梁燕君(2008)指出,国内食品卫生认证体系没有统一的标准,无法对国内生产的食品进行统一的、科学的、严格的管理。任燕等(2011)通过北京市农产品批发市场调研数据,阐述传统监管体系在实际运行中存在的问题及转变政府职能的必要性。卞海霞(2008)通过研究欧盟的食品安全预警体系,提出我国应构建食品安全预警体系。张文臻(2009)坚持通过立法,明确受害人和责任人的补偿与处罚。程言清等(2003)以完善相关惩罚措施为切入点,提出应根据受害人所蒙受的具体经济损失为赔偿依据,实行食品召回制度,培养企业诚信意识。

20世纪90时代后,食品安全系统评价导入学界。纵观已有的文献,目前国内的相关研究多是着眼于食品生产过程的特定环节,或是将食品细化为具体类型,运用应用化学、公共管理学等理论综合评价食品质量,以指导政府监管,保证食品生产符合安全标准。如伊良忠等(1997)将模糊数学模型引入食品质量综合评价中,对食品单项感官质量进行综合评价;李晓秀等(2004)对北京市昌平区土壤和灌溉水进行抽样调查,以绿色食品产地环境质量评价方法为基础来评价昌平区绿色食品产地环境质量状况;何远山等(2012)结合量化建模方法从食品生产领域对食品质量政府监管有效性做出评估;陈红丽等(2013)对影响生鲜食品冷链物流服务质量的因素进行分类,建立生鲜食品冷链物流服务质量评价指标体系。从食品类别出发,柯宏等(2006)探讨了粮食复合膨化食品生产质量的评价指标;刘北林等(2013)从产地环境、种植条件及绿色食品加工、包装和运输等五个维度构建黑龙江省绿色食品质量评价指标体系,取得综合评价等级;梁洪卉等(2009)从遗产学、形态学等视角,评价冬虫夏草真伪及质量;肖竹青(2013)运用食品科学方法评价了油条的质量安全,为质检部门提供快速便捷的检测方法。

当然,基于社会关切及上级政府要求,最近十几年来,由政府主导的食品安全评价的研究及实践正处于探索阶段。2000年以后,地方政府部门与专业机构合作开展了食品安全评价体系及实证研究。如北京市于2005年起对全市食品安全进行评价,定期向全社会公布食品安全信用指数,为消费者购物提供参考;2007年,深圳市卫生部门制定了消费环节食品安全度指标体系,据公开资料,深圳市食品安全各项指标逐年提升,食品监督抽检合格率由2007年的86.5%提高到2014年的97.2%;2009年,杭州市质监局首次引用食品质量安全指数对食品质量安全进行定量评价,并规定95分以上为“安全”,92~95分之间为“欠安全”,92分以下为“不安全”,由此测量2009年杭州市食品质量安全总指数为98.03,评价等级为“安全”,等等。地方政府的这些探索,尤其是利用质量评价指数作为衡量食品安全状况的综合指标,一定程度上反映了当地的食品安全现状,也为公众了解食品安全水平提供了窗口和指引。不过,总体上看,已有的研究实践存在着明显的局限:一是评价体系尚未完善,缺乏系统论证,二是公布结果比较零散、局部,缺失公信力和说服力。

在食品质量安全监管方面。Weiss认为(1995),虽前期无法判断监管的有效性和恰当性,但政府一定程度上的监管行为确实能遏制食品安全市场失灵问题。结合国内食品安全现状,王晖(2010)以经济学理论为基础,论证强化政府监管的必要性。对于政府监管的地位,部分学者尝试建立食品政府监管新框架,如苗建萍等(2010)提出监管体制改革“三步走”路径,并建议引入第三部门监管,以确保监管的真实性、有效性。针对监管中存在的问题的解决方案,张卫斌等(2007)认为引入电子技术将便于对食品流通全过程进行追踪,有利于监管部门及时、准确了解食品信息;崔卓兰等(2010)建议改变单一、陈旧的监管手段,采取多元化的监管方式保证食品质量安全;林闽钢等(2008)从规制理论的角度分析了我国食品安全问题的成因,并提出重构我国食品安全问题政府规制的对策建议,等等。

二、评价体系

质量评价体系是一个复杂系统,主要包括评价主体、对象、范围、方法、指标等,构建科学的评价体系是开展实证研究的基础和前提。本文参照作者之前公布的有关出口消费品质量评价体系的具体做法和指标体系,按照自下而上的原则,构建层次化的指标体系结构。结合食品行业特点,基于独立第三方立场,以抽样调查与部门报表为基础数据源,尝试从行业和企业(微观层面)建立食品质量安全评价指标体系。

(一)微观质量、行业质量与宏观质量

质量具有层次性,对质量水平的评价存在不同层次的内容。美国著名质量管理学家朱兰将质量分为“大质量”与“小质量”,可视为宏观质量和微观质量研究分类的开端。事实上,在微观质量与宏观质量之间,存在着中观质量,本文中行业质量属中观质量。如果说传统的质量概念针对微观质量的话,那么,宏观质量具有整体性、社会性,超越个体产品的特征,针对一个国家、地区或行业全部。

逻辑上,微观质量针对企业及产品(服务),体现顾客导向,着重于产品符合规格、标准和免于不良,关注的是产品及服务满足消费者的程度,追求标准程度、产品合格率、顾客满意度及社会责任感。宏观质量用于衡量一个国家、地区或行业商品质量的总体情况,关注产业结构、行业对经济社会的影响、行业生存环境、行业整体发展状况等,技术上由行业质量所构成。这样,对宏观质量的内涵分解,主要体现于产业的结构水平、整体质量水平、行业综合竞争力及其对国家或社会的影响。本文主要研究食品微观质量和行业质量。

(二)评价主体与方法

评价主体即是“谁来评价”,决定评价功能及技术路径,亦为影响评价结果公信力的主导因素。同时,评价主体对指标体系筛选产生重要影响。针对食品质量安全评价,评价主体既可为政府相关部门,亦可为第三方。从公信力、专业性、可操作性角度,由政府相关部门委托第三方评价具有现实可行性。本文研究以独立的第三方机构为评价主体,强调结果导向,旨在评估质量水平,发现存在问题,剖析问题成因,提供对策建议。同时,本文研究采用层次分析法确定指标及权重。层次分析法通常是通过专家咨询对备选指标进行“两两比较”来确定层次中诸因素之间的相对重要性。但现实条件下,简单照搬层次分析法变得无法操作(对专家存在苛刻条件,执行成本高),为此,根据指标数据值的可得性,先对指标作初步筛选,之后利用专家咨询问卷,一次性得到指标的相对重要程度系数,进而以覆盖全部导向层为原则确定具体指标总量,取得权重系数。相应地,简化指标的相关度、隶属度分析过程,降低其预设条件。

(三)指标结构

指标体系是评价体系的核心问题。遵循目标性、层次性、导向性、可行性原则,我们将指标体系构建为三个层次(领域层、导向层、实现层)和两个维度(微观、中观)的矩阵结构。微观质量评价以企业和产品为对象,设置满足标准、产品合格、顾客满意、社会责任四项一级指标。满足标准、产品合格指向食品的固有质量特征,反映商品的质量特性对相关法律、法规、标准等之间的符合程度。顾客满意主要体现感知质量特征,反映消费者对消费品的认可程度。社会责任反映食品的损失质量特征,以及质量给社会经济环境带来的损益。中观质量评价以行业为对象,设置行业结构水平、质量水平、市场竞争力、社会贡献力四项一级指标。行业结构水平反映行业整体构成情况,行业质量水平体现行业固有质量总体水平,行业市场竞争力指市场占有率、自主品牌、产品技术创新能力等,行业社会贡献力指向行业对所承担社会责任的履行程度。有关评价技术路径与指标体系如图1所示。本项研究中,专家调查成功访问了61位专家。被访对象中,11位专家对食品质量评价领域“非常熟悉”,35专家表示“比较熟悉”。调查时间为2004年10月。指标遴选及指标评分参见《2013出口消费品质量评价报告》(黎庆翔、郑方辉、詹少彤,2013年)。

(四)指标与权重

对商品质量评价的指标及权重系数设计方法较多,如排序法、权值因子判断表法、层次分析法、专家咨询法等。专家咨询法简单易行、应用方便,广泛应用于多层次的量化评价,通常是在获取专家针对目标问题的意见或建议后,运用统计分析方法对专家意见进行分析处理,获取关键和重要信息。由于受主观因素影响较大,专家咨询法运用效果的关键在于专家的选取,需要综合考虑专家的专业水平和权威性、专家的心理状态等因素。本文参照作者主持的出口消费品质量评价体系的成果,结合食品行业实际状况,作为层次分析法特例,参照专家咨询调查统计结果,确定微观质量评价和行业质量评价的指标及权重,如表1。根据指标权重对不同数据类型的指标得分进行无量纲化处理,将指标得分数值归一化到[0,1]之间。

(五)基础数据来源

食品工业是广东传统支柱产业,凉茶、月饼、软饮料等产品产销量均居全国首位。2013年,广东省食品工业规模以上企业工业生产总值6116.17亿元,主营业务收入同比增长13.7%,年销售产值同比增长15.0%,其中大部分企业分布在珠三角地区数据来源:广东统计信息网http://www.gdstats.gov.cn/。。根据上述情况,本项研究对广东省20个地市(除深圳外)食品企业,按其企业性质、区域分布和企业规模来设计配额条件,有针对性地加强对重点企业、代表性企业抽样。调查对象为企业主管、分管领导或其他熟悉企业情况的管理人员。

调查有效样本为210家食品企业。这些企业按所属区域划分:珠三角地区企业数量最多,有94家,占44.76%;粤北和粤东地区分别为60家和41家;粤西地区为15家。从企业性质来看,210家食品企业中,156家为私营企业,占比74%;外商独资企业20家;国有企业、中外合资企业和其他类型企业占比均低于10%。从企业注册资本看,注册资本在100万元以下的企业数量有73家,占34.76%,在101~500万元的企业有48家。从企业注册时间看,超过50%的企业(115家)注册时间在10年以上,另有四分之一左右的企业近两年内注册成立。从企业规模和本科以上人员占比情况看,中小型企业居多,占比在80%以上。比对食品行业的统计资料,本项调查虽然样本量不多,但基本上代表了广东食品行业的整体状况。

三、评价结果

(一)微观质量评价结果

依据微观质量评价指标体系、评分标准及企业调查数据,按指标结构逐层计算,得到 2013年度广东食品微观质量指数为0.748。统计结果进一步显示,210家被访食品企业中,质量指数介于0.587~0.845之间。其中,23家企业质量指数在0.8以上(所占比例为10.96%);72.86%的企业质量指数在0.7~0.8之间;另有15.7%的企业在0.6~0.7之间,低于0.6的企业有2家(占比0.95%),极小值为0.587。总体上,被访企业质量指数相对集中,呈两头小中间大的纺锤形分布。对企业质量指数做结构分析:

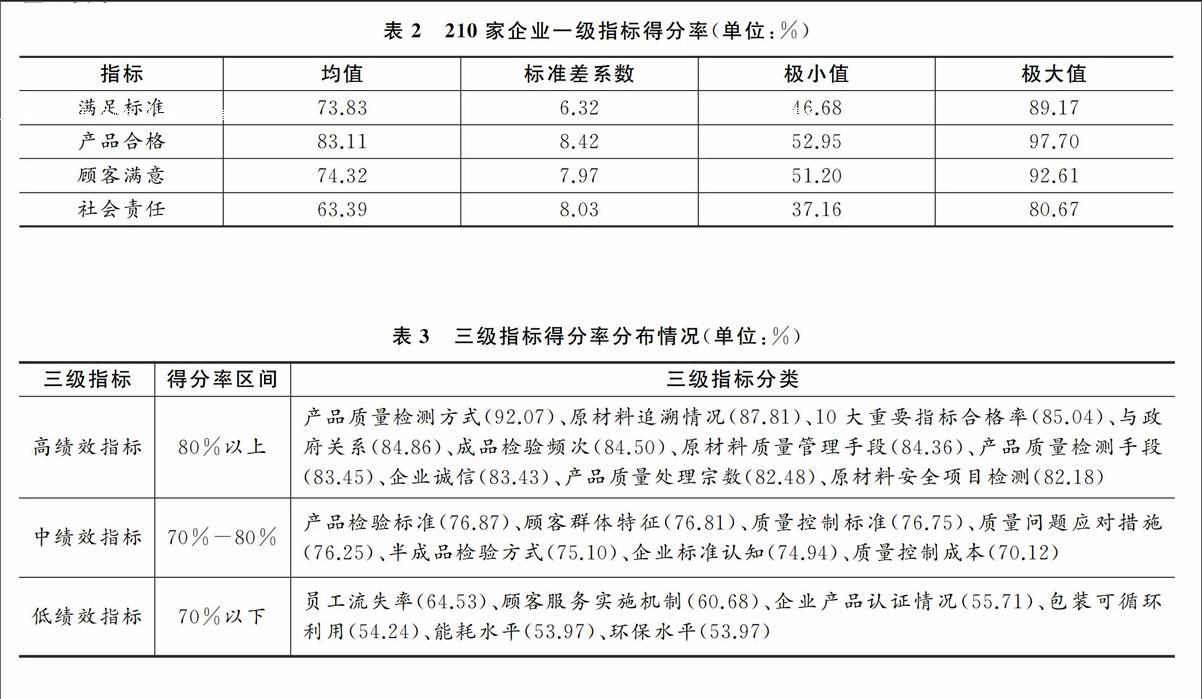

首先,一级指标中,得分率在90%以上的有0家,介于80%~90%之间的企业有23家,70%~80%之间的有153家,60%~70%的有33家,另有2家企业一级指标得分率低于60%。各项一级指标得分率(均值、标准差系数、极小值和极大值)如表2。由此可见,四项一级指标得分率由高到低的排序依次为:产品合格(83.11%)、顾客满意(74.32%)、满足标准(73.83%)、社会责任(63.39%),各项指标表现参差不齐。

其次,评价采用8项二级指标。统计数据显示,二级指标得分率相差较大,介于57%~85%之间,可分为三个区间:得分率高于80%的指标为高绩效指标,得分率70%~80%之间的指标为中绩效指标,得分率低于70%为低绩效指标。8项二级指标中,高得分率指标有2项,分别是原材料质量和产品质量;中得分率指标有5项,分别是标准采用、标准执行、顾客层次、顾客服务和社会职责;低得分率指标有资源环境(57.14%)一项。从指标标准差系数来看,离散程度最高的三项指标分别为社会责任、顾客层次和原材料质量。

最后,23项三级指标得分率如表3所示,均值为74.79%。其中,7项指标得分率处于中等绩效区间,如企业标准认知(74.94%)和质量控制成本(70.12%);2项指标得分率低于75%;10项指标得分率处于高绩效区间,这些指标大都是质量检验相关的显性指标,如:产品质量检测方式(92.07%)、原材料追溯情况(87.81%)、成品检验频次(84.50%)、原材料质量管理手段(84.36%)、产品质量检测手段(83.45%)、产品质量处理宗数(82.48%)、原材料安全项目检测(82.18%);同时,低绩效指标有6项,包括顾客服务实施机制(60.68%)、包装可循环利用(54.24%)、能耗水平(53.97%)和环保水平(53.97%)。

(二)行业质量评价结果

依据行业评价指标体系、评分标准,对三级指标原始数据进行无量纲化和归一化处理,得到三级指标得分率,再根据各级指标的权重计算出二级指标及一级指标的得分。结果表明:2013年广东食品行业质量指数为0.717。主要特点是:首先,20项三级指标中,有9个指标得分率分布在62.22%~69.90%之间,属于低绩效指标,分别是企业专利量(62.22%)、本科以上人员比重(65.01%)、大型企业出口集中度(66.42%)、熟练工人流失率(66.74%)、大型企业比重(67.72%)、技术创新水平(69.30%)、出口市场占有率(69.31%)、平均利税率(69.62%)和平均注册资本(69.90%); 10项指标得分率在71.11%~78.32%之间,属中绩效指标;仅大型企业成品合格率属高绩效指标,得分率为82.61%。三级指标得分率散点图如图2所示。其次,9项二级指标中,就极大值来看,现实竞争力、潜在竞争力以及社会责任贡献3项指标的得分率极大值均为100%;就离散系数来看,标准差系数最小即得分率最为集中的是配套能力指标(1.29),社会责任指标的得分率最为分散(3.60);就得分率均值来看,最大值为控制质量指标(77.26%),最小值为人才结构指标(65.74%)。最后,四项一级指标得分率介于67%~76%之间,由高到低排序依次为:行业质量水平(75.47%)、行业社会贡献力(72.36%)、行业竞争力(68.90%)和行业结构水平(67.29%)。

与此同时,利用相近的指标体系,我们对2013年度广东出口消费品12个行业质量进行了评价。12个出口消费品行业的微观质量指数均值如表4。对比发现,食品行业质量指数为0.717,低于出口消费品质量指数均值(0.816),且低于其极小值(0.797)。由此说明,相对于出口消费品质量,国内食品行业质量整体上存在较大差距。

四、影响因素分析

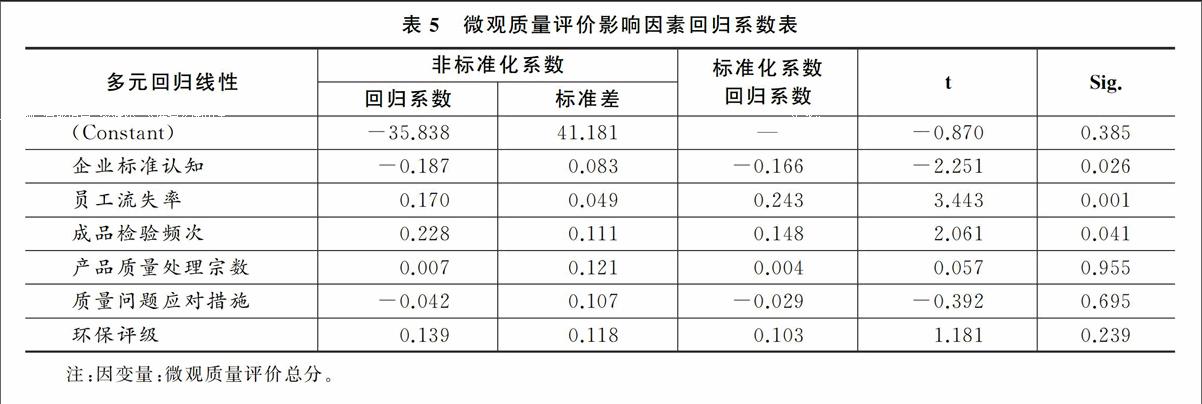

商品质量的量化评价旨在提供肯定成绩及发现质量问题的方法论。从提高质量的角度,对影响质量因素的分析至关重要。事实上,食品质量受到一系列因素的综合影响,不同因素的影响程度也不尽相同。我们从微观角度选取主要影响因素,建立回归方程。微观质量评价以企业为单位,受到企业规模、质控标准、历史条件等一系列因素影响,从全面性、关联性、方便性出发,从评价体系的三级指标中,挑选若干权重较大因素(指标) 进行回归分析,包括标准(对应于企业标准认知,下同)、产品质量(成品检验频次)、顾客满意(产品质量处理宗数和质量安全应对措施)、员工流动性(员工流失率)等。回归分析采用控制变量法,即假设其他条件不变,分析单因素对六项指标及总体的影响方向和程度。运用SPSS软件进行多元回归分析结果见表5。

由表可知,企业标准认知、成品检验频次和员工流失率三个变量的P值(表中Sig. 值)小于0.05,意味着这三个变量有95%的把握认为无充分理由拒绝虚无假设,即存在明显的显著性。显著性由强到弱为员工流失率、企业标准认知和成品检验频次,且企业标准认知与微观质量成负相关。产品质量处理宗数、质量问题应对措施和环保评价三个变量对质量影响不显著。研究结果显示,增加成品检验频次将有助于提升食品微观质量水平,而顾客满意两项指标对微观质量的影响较小。进一步说,广东食品行业抽检范围及抽检强度不足。

五、结论与建议

食品及食品市场具有特殊性。在众多遏制市场失灵的途径与策略中,政府运用法律、标准、行政等手段对行业及企业的监管是保障食品质量安全的外部保障,质量安全评价为政府监管的客观要求。现阶段,我国已基本构建“地方政府总负责,监管各部门各司其职,企业是食品安全第一责任”的食品安全法律体系,并初见成效。广东为全国食品大省与强省,本项研究表明,2013年,广东食品微观质量指数为0.748,行业质量指数为0.717,与同期广东出口消费品12个行业质量指数(0.816)比较存在较大差距。同时,行业内企业质量表现参差不齐。针对存在问题,从政府监管质量安全的角度,我们建议:一是进一步完善食品安全标准,强化标准认知与执行。从评价结果看,满足标准指标得分率较低,行业存在标准认知不足、检验标准和手段落后等问题,为此,应进一步完善食品安全标准,加快标准的国际化进程,尤其是通过完善相关制度建设和法律规范来提高食品安全标准。二强化食品生产经营者主体责任意识。理论上,食品质量水平提高,不仅是食品固有质量提高,亦与感知质量(顾客满意)和损失质量(社会责任)有密切的关系。从评价结果看,社会责任指标得分率均值为63.39%,在四项一级指标中名列最后,且标准差系数(8.03)较大,说明广东食品行业总体社会责任意识薄弱,且行业内部水平参差不齐。同时,应扩大抽检企业数量,加强对中小型企业的监管,增加抽检频次。三是完善法律体系,营造促进食品行业良性发展的政策环境。2014年,全国人大对《食品安全法》进行了修订,各级地方政府应在新《食品安全法》目标框架下,结合地方食品安全现状制定相应食品安全实施条例,形成较为完善的食品安全监管法律体系。同时,创造条件推动食品产业向专业性园区聚集,集约化管理,促进食品集群化发展。对于公益性的食品企/产业,政府应给予财政资金支持。四是推进产学研相结合的创新机制,提高行业的技术含量。应联合专业机构,形成技术联盟。评价结果显示,企业专利量(62.22%)、技术创新水平(69.30%)属于低绩效指标。应加快建立与科研机构、大专院校、独立第三方检验机构的技术联盟,形成产学研相结合的创新机制。

参考文献:

[1]卞海霞,2008:《从欧盟的成功经验看我国食品安全预警体系构建》,《广东行政学院学报》第6期。

[2]陈红丽等,2013:《如何建立生鲜食品冷链物流服务质量评价指标体系》,《物流科技》第7期。

[3]程言清、黄祖辉,2003:《美国食品召回制度及其对我国食品安全的启示》,《南方经济》第3期。

[4]崔卓兰、宋慧宇,2010:《论我国食品安全监管当时的多元化》,《华南师范大学学报》第6期。

[5]何远山等,2012:《基于质量监管责任的食品质量政府监管有效性评价研究》,《标准科学》第10期。

[6]柯宏、袁林,2006:《粮食复合膨化食品生产质量评价指标探讨》,《粮食与饲料工业》第8期。

[7]黎庆翔、郑方辉、曾洪鑫,2013:《出口消费品质量评价——理论方法与广东实证》,新华出版社。

[8]李功奎、应瑞瑶,2004:《“柠檬市场”与制度安排——一个关于农产品质量安全保障的分析框架》,《农业技术经济》第3期。

[9]李晓秀等,2004:《北京市昌平区绿色食品产地生态环境质量评价》,《中国农业资源与区划》第6期。

[10]梁洪卉、曹爱军,2009:《建立冬虫夏草质量评价体系保障虫草类保健食品安全》,第二届国际食品安全高峰论坛文集。

[11]梁燕君,2008:《发达国家标准体系的特色和启示》,《对外经贸实务》第9期。

[12]林闽钢、许金梁,2008:《中国转型期食品安全问题的政府规制研究》,《中国行政管理》第10期。

[13]刘北林、荣佳楠,2013:《基于APT和模糊数学的黑龙江省绿色食品全过程质量评价体系研究》,《安徽农业科学》第9期。

[14]苗建萍、熊梓杰,2010:《构建我国科学合理的食品安全大监管体制》,《山西财经大学学报》第11期。

[15]任燕、安玉发、多喜亮,2011:《政府在食品安全监管中的职能转变与策略选择——基于北京市场的案例调研》,《公共管理学报》第1期。

[16]王晖,2010:《提高食品安全监管有效性的对策研究》,《质量技术监督研究》第5期。

[17]肖竹青,2013:《上海市油条的质量评价及其快速检测方法的研究》,硕士学位论文,上海海洋大学。

[18]谢敏、于永达,2002:《对中国食品安全问题的分析》,《上海经济研究》第1期。

[19]伊良忠、淳应之,1997:《模糊数学模型在食品质量综合评价中的应用》,《四川工业学院学报》第2期。

[20]张文臻,2009:《食品安全期待法律庇佑——从三鹿奶粉案谈起》,《商场现代化》第15期。

[21]张卫斌、顾振宇,2007:《基于食品供应链管理的食品安全问题发生机理分析》,《食品工业科技》第1期。

[22]郑方辉、方雪贤,2014:《出口消费品质量评价体系及其实证研究——以2012年度广东为例》,《南方经济》第6期。

[23]郑风田、胡文静,2005:《从多头监管到一个部门说话:我国食品安全监管体制急待重塑》,《中国行政管理》第12期。

[24]周德翼、杨海娟,2002:《食物质量安全管理中的信息不对称与政府监管机制》,《中国农村经济》第6期。

[25]周应恒等,2004:《食品安全:消费者态度、购买意愿及信息的影响——对南京市超市消费者的调查分析》,《中国农村经济》第11期。

[26]Weiss,Michael D,1995,“Information Issues for Principals and Agents in the Market for Food Safety and Nutrition”,Valuing Food Safety and Nutrition.

The Empirical Studies of Food Quality Evaluation

Under the View of Government Regulation:

An Example from Guangdong in 2013

Zheng Fanghui and Lin Jingting

(School of Public Administration,South China University of Technology)

Abstract:Food safety is not only a major issue related to peoples livelihood , but also a hot topic that ordinary people are most concerned about. As a special case of the analytic hierarchy process, this paper consists of 4 first-level indexes and 23 three-level indexes of micro quality evaluation system including standard meet, product quality, customer satisfaction and social responsibility ,and 4 first-level indexes and 20 three-level indexes of macro quality evaluation system including the structural level and quality level of the industry, market competitiveness, and social contribution. Measurement result on the quality evaluation system of Guangdong Province shows that the micro quality index mean value is 0.748 and the macro quality index is 0.717, in 2013. To enhance quality and safety of food and industry should improve food safety standards and the legal system, building technology alliances, strengthen the responsibility of the production operators of the first.

Key Words:Food; Quality Evaluation System; Quality System; Industry Quality; Micro Quality

责任编辑汪晓清