中国传统质量文化的主要特质

摘要:从文化传统的宏观层面出发,文章对中国传统质量文化的主要特质进行系统梳理,并与欧洲、日本等国家和地区的传统质量文化进行了对比研究。研究发现,中国传统质量文化在质量群体意识、质量价值观、质量发展方式和质量管理体制等方面分别具有如下特质:质量群体意识上突出的整体性特质;质量价值观上显著的道德自律要求;质量发展方式上的经验主义色彩和质量管理体制的集体主义倾向。中国传统质量文化的上述特质,从文化基因角度对当代中国的质量创新行为产生了持续而深远的影响。

关键词:质量文化;整体性;道德自律;经验主义;集体主义

一、引 言

自19世纪下半叶以来,文化学就作为一门独立学科获得了较为快速的发展。近年来,对于文化传统在经济社会发展中的持续性影响,学界的认识已趋于一致(Doepke and Zilibotti,2014;Nunn,2014)。学者们普遍认为,文化传统的差异不仅会造成不同社会中间微观主体创新活动、投资决策等经济行为的差异(Iyer,2010;Jancec,2012;Feir,2013),而且还会造成制度环境的系统性差别(Acemoglu等,2008;Naritomi等,2012)。基于微观主体的经济行为和宏观经济的制度环境,文化传统的差异对当代人类社会的经济收入、私人投资、创新活动和公共品投资产生了深远的影响(Bai and Kung,2011)。近年来,不仅对于东、西方文化传统“大分流”的系统研究仍在继续(陈方正,2009;Loren Brandt等,2014),一部分主流经济学家更以自然实验方法为研究手段,通过对新大陆(New World)、东亚社会等具体地域文化传统“小分流”的研究(Dell,2010;Dell等,2015),进一步推动了学术界关于文化传统差异对于经济社会长时段影响的认知。

作为人类物质财富生产的一项重要的持续性活动,不同人类社会在质量意识、质量价值观、质量发展方式和质量管理体制等方面具有显著的文化差异;然而,从文化传统的宏观视角对中国传统质量文化进行学术梳理的研究文献尚较缺乏。尽管现有文献并不缺乏对于科学技术、生产工艺、商业伦理、创新活动等与传统质量文化有关领域的具体研究(Needham,1954;冯玉钦、张家治,1993;王翔,2005;徐新吾,1992;Becker and Woessmann,2009),但是从文化传统的主要特质出发对中国传统质量文化进行较为全面的概括分析,则并不多见。此外,自从20世纪80年代全面质量管理(Total Quality Management)理论兴起以来,虽然有较多管理学文献从企业角度探讨了质量文化现象,并在企业质量文化测评模型(Denison and Mishra,1995)、企业质量文化内涵(叶迎春,2000;蒋家东,2000;周娟,2005)、不同国家制造业企业的质量文化差异(石贵龙、佘元冠,2007;万君宝、汤超义,2011)等方面进行了较为长期的研究追踪,并对当前中国企业的质量文化建设提出了若干建设性意见;但是从文化传统的长时段视角系统梳理中国传统质量文化的主要特质,上述文献也并未予以充分的关注。

在数千年漫长的历史进程中,中国的传统质量文化究竟具有怎样的特质,这些特质又对中国的质量发展产生了怎样的历史影响?为此,本文首次从文化传统的宏观层面和历史分析的长时段视角出发,对中国传统质量文化的主要特质进行较为系统的理论探讨,并将其与欧洲、日本等国家和地区的传统质量文化进行了比较分析。通过研究,本文发现:作为大陆民族文化、农业社会文化和宗法制度文化的典型代表(冯天瑜,1986),中国传统文化不仅在科学、哲学、艺术等方面与欧洲和日本等国家和地区的文化传统具有迥异之处,在产品生产、技术进步和质量改进等方面也具有其鲜明的“中国特色”。基于史实考证,本文不仅挖掘出中国传统质量文化的主要特质,并通过对比研究其与欧洲、日本等国家和地区在质量文化上的差异,为学术界对于中国传统质量文化的优势资源和制约性短板的进一步深入研究,提供了初步的历史思考。

本文篇章结构如下:第一节是引言,阐明本文的研究主旨;第二节为特征分析,对中国传统质量文化的定义、内涵及其在整体性、道德自律性、经验主义和集体主义等四个主要特质方面的涵义和特点分别进行研究,并阐释中国传统质量文化的上述特质与欧洲、日本等国家和地区质量文化的差异之处。在此基础上,本部分将对上述四大特质的相互关系、中国传统质量文化的优势与劣势等问题进行小结。第三节为历史启示。

二、特征分析

在对中国传统质量文化的主要特质进行分析之前,本文首先对文化、质量文化和中国传统质量文化等主要概念的定义、内涵做出界定。由于质量文化、中国传统质量文化都是文化的子概念,本文的理论辨析将从“文化”开始。

文化学自从19世纪下半叶成为一门独立学科以来,对于文化概念在国内外研究者中已不下200余种定义,但总的来说,可归结为广义和狭义两种定义。从广义上说,文化指的是人类社会历史实践过程中所创造的的物质财富和精神财富的总合;从狭义而言,文化则指社会的意识形态,以及与之相适应的制度和组织机制(侯样祥,2000;王炯华,2001)。考虑到论域的集中性,本文从文化的狭义定义出发对中国传统质量文化的特质进行研究。

从文化的狭义定义角度出发,并参考国内外文献关于企业质量文化的现有研究,本文从社会整体层面对质量文化做出如下定义:质量文化是一个国家和民族在长期生产实践中,由社会成员普遍认同并相对稳固的质量群体意识、质量价值观、质量发展方式、质量管理体制等方面的总和。基于质量文化的上述定义,本文所指涉的中国传统质量文化,则是指与中国传统文化类型一脉相承的,由中国人所普遍认同并相对稳固的质量意识观念,以及与之相适应的制度和组织机制。

由于中国传统文化具有大陆民族文化、农业社会文化和宗法制度文化等方面的类型特点,中国传统质量文化在质量群体意识、质量价值观、质量发展方式和质量管理体制等层次方面分别具有如下特质:质量群体意识上突出的整体性特质;质量价值观上显著的道德自律要求;质量发展方式上的经验主义色彩和质量管理体制的集体主义倾向。中国传统质量文化的上述特质,不仅对历史上中国产品质量的发展产生了深远影响,更在文化基因上对当代中国的质量创新行为发生着潜移默化的作用。

(一)质量群体意识的整体性

质量群体意识是社会成员一定时期内对于质量性能、质量改进和质量创新等领域所形成的相对普遍和稳定的共识。作为大陆民族和农业社会代表的中国,其传统质量文化中具有突出的整体性特质。所谓整体性特质,是指在加强产品质量改进、实现产品质量创新过程中侧重于“综合性、非线性、复杂性和开放系统性”的发展思路,从产品生产的系统性功能入手进行质量管理的要求(宋正海、孙关龙,1999)。不同于欧洲的量化分析传统,中国的传统质量文化侧重于采用整体感知方式对于产品生产过程中的质量控制要求进行综合把握,强调从辩证关系、开放系统的角度对产品的整体质量性能进行系统性总结,重视以有机论而非机械论的角度把握产品质量改进的总体方向。具体而言,整体性特质具有如下三个方面的特点:

1. 质量目标的综合性

中国传统质量文化的整体性特质,首先表现在质量目标的综合性上。在“天人合一”的辩证观念下,中国古人对于“天才、地才、人才“三才”理论,最早出自《易经·系辞下》:“易之为书也,广大悉备,有天道焉,有人道焉,有地道焉。”进入战国时期,“三才”观念作为农业生产的质量目标要求开始见诸农学著作,例如《吕氏春秋·审时》:“夫稼,为之者人也,生之者地也,养之者天也”,将农业生产的质量目标视作人类劳动与土壤资源、天时条件三者的有机统一(李根蟠,2004)。”的三才关系进行了深刻的体悟。在中国人的心目中,质量性能的提高不仅需要完成劳动者质量技艺、生产质量标准的提高(人才),更需要满足物质资源的可持续利用(地才)和保护自然环境(天才)等多维度目标,最终实现“人与天地相参语出《黄帝内经·素问》:“人与天地相参也,与日月相应也。”本为中国古人对于传统医学治疗质量目标的要求,即对于人的生理机能的调理,不能单纯只关注人体器官自身的病理情况,还需要关注节气、外在环境等多元因素。李约瑟认为,这种有机论的理论范式,与西方机械论的科学理论迥然有别,代表了中国特色的科技传统(Needham,1954)。其实,这也充分反映了中国古人对于综合性质量目标的追求。”的综合性质量目标。早在成书于先秦时期、中国历史最早的质量经典著作《考工记》中,古人就将质量目标明确界定为“天时、地气、材美、工巧原文为:“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良”。这是中国古人对于产品质量标准(“良”)的最早概括,即高质量的产品需要在气候条件、地理环境、原材料和生产工艺等四项质量目标上达到完美平衡。”,这种综合性的质量目标诉求深刻影响了中国随后两千余年的质量文化发展。

质量目标的综合性,充分体现在中国古人所创造的重视生态系统物质和能量循环的综合农艺上面。无论是在成书于北朝的《齐民要术》、元代的《农书》还是明代的《农政全书》中,重视“四时之禁语出《吕氏春秋·上农》:“然后制四时之禁,山不敢伐材下木,缳网苴罘不敢出乎门,罛罟不敢入乎渊,泽非舟虞不敢缘,为害其时也”。这是中国古人对于砍、烧、渔、猎等生产活动的明确质量要求:即产品生产必须要考虑到产品质量与环境质量的综合平衡,不能妨害“天时”,参见王启才(2002)。”都成为农业生产的总体质量目标得到了继承:即农业生产不仅要追求稳产和高产,更需要充分考虑气候、土壤和节气的综合状况,讲究农产品生产依循“天时、地利”而“各得其养以成语出《荀子·天论》:“万事各得其和以生,各得其养以成”。荀子认为:万物的生长或生产,都要遵循天时节令的变化而进行。”,以保证农产品的品质与高质量农业生产的可持续性。

2. 质量功能的系统性

质量功能的系统性,是指在完成综合性质量目标的前提下,中国传统质量文化偏重于对于质量功能的整体把握,强调产品质量固有特性的全面完善。对于质量功能系统性而非单一性的重视,是中国传统质量文化整体性特质的重要表现。著名学者李约瑟明确指出:“机械论的世界观在中国思想家中简直没有得到发展,中国思想家普遍持有一种有机论的观点”(Needham,1954)。这一思想特质体现在质量文化上,就是在质量功能上追求核心质量性能、使用便利性和经济性三者之间的均衡。

质量功能的系统性特点,在中国古代质量文化中可得到多方印证。例如,在六卷本《中国科学技术史》中,李约瑟曾对翻车、筒车等中国传统灌溉机械的设计巧妙和运行质量良好一再称羡,并赞叹都江堰、郑国渠等古代水利设施历经2000余年尚能发挥灌溉之效,认为上述产品和工程的卓越质量中蕴含了丰富的“东方见解”(Needham,1954)。而所谓“东方见解”,即是中国古人对于质量功能系统性的重视。在翻车、筒车等中国传统灌溉机械中,发明者将原有的杠杆、轮轴原理加以有机组合,使在原有技术原理不变的情况下灌溉效率不断提高,实现上述机械的核心质量性能的提高。同时,在机械制造过程中,充分考虑到原料取材的便利性和节约人力的经济性,使灌溉机械的制造成本、使用成本获得了最优。因此,以翻车、筒车为代表的中国传统灌溉机械不仅考虑到了灌溉效率这一核心质量性能,更从制造成本、使用成本方面实现了质量功能的系统性改善(李发林,1999)。在工程质量方面,都江堰历经两千多年而不衰,灌溉面积不断扩大,使四川成为天府之国。都江堰取得如此成就,主要在于工程设计的系统性思维:通过渠首的鱼嘴、飞沙堰和宝瓶口三者的巧妙配合实现“分水”和“分沙”两大质量目标的完美整合;运用“水门”设计有效调配洪、枯水流量,使得该水利工程可同时完成抗旱、防洪两大质量功能;考虑到工程维修的科学性、简单性和经济性,使该水利工程的修建和维护均可采用竹编、木石等简单原料完成。都江堰工程充满了中国古人治水的辩证思想和系统方法,使其成为世界水利工程史上的质量奇迹参见《灌县都江堰水利志》编辑组,1983:《灌县都江堰水利志》,42-46页,内刊本。。

3. 质量经验的总体把握

质量文化的整体性特质,使得古代中国的质量创新沿着一条“技能偏向型”(Skilled-Biased)的道路进行演化:质量技艺的提高来自于劳动者对于产品质量经验的不断积累。而在综合性的质量目标和系统性的质量功能等条件下,传统中国的质量经验积累也呈现出总体把握的特点:中国古人倾向于从生产组织的全流程出发对质量经验进行分步骤、分环节的观察和体验。从而,与欧洲和日本等经济体而言,在相近技术条件下,中国在劳动者的质量经验方面一直具有较为显著的比较优势,并在农业、茶叶、丝绸、瓷器等传统优势产业领域长期保持人均生产效率的领先地位。根据Allen等(2011)的统计,截至18世纪中叶,中国农业和制造业领域的劳动生产效率仍为同期欧洲的近2倍,日本的1.5倍。这种巨大的经济成功,是与中国传统质量文化中强调生产者对于产品质量流程的综合感知,并促进生产者质量技艺的经验积累密不可分的。

其中,中国传统最负盛名的丝绸产业可以充分展现质量经验的总体把握特征。中国古人将丝绸产业的生产流程从栽桑、养蚕到剪帛、成衣划分为24个工序流程。并对每一个流程从气候环境、生物资源、工艺要求到成品质量性能分环节进行了完整的质量经验总结。正是凭借全面、丰富而系统的质量经验积累,中国古人才创造了众多高质量的丝织品,并以丝绸为纽带、通过海路与陆路构建了交通中西、享誉世界的“丝绸之路”。

(二)质量价值观的道德自律性

偏重于道德伦理的自我约束是中国传统质量文化的在质量价值观上的重要特色。在中国传统质量文化的观念中,人们往往将产品生产过程的质量关注诉诸内化的道德伦理约束,而较少地侧重于外化的管理制度和法律规制。中国传统质量文化中强调道德自律性的这种特质,锻造了传统中国商业组织较为强烈的质量诚信意识,使生产者具有保障产品质量、实现诚信经营的较强的质量自觉意识。具体而言,质量价值观的道德自律性主要体现在以下三点:

1. 亲缘和地缘为纽带的传统质量传承体系

对于任何经济体系而言,质量信息不对称问题都是造成产品质量问题发生的关键。加强外部制度的“他律”无疑是解决质量信息不对称问题的一个可行途径,在这一方面,欧洲和日本的传统社会则主要依靠行会制度进行监管。首先,在中世纪的欧洲和日本,手工业者都须附属某一行会进行生产经营。只有在行会获得“匠师”的身份,手工业者才能摆脱学徒的身份进而独立经营。而“匠师”身份的获取,是需要以独立完成一定质量标准的“杰作”为前提的。这就保证了在质量工艺的世代传承中,凭借制度规定保证从业者具有较高的质量技艺,这样就对生产者质量技艺的信息不对称问题形成了外部制度约束,并逐渐形成了欧洲和日本的工匠传统。其次,在生产经营活动中,从业者必须严格遵守行会对于产品质量的制度规定。对于原材料数量、帮工和学徒的数量与结构、生产工具与生产方法、产品数量和质量标准等,行会组织都进行了严格的规定,从业者一旦违规即遭重罚(彭南生,2003)。这也是试图从行会体系的外部规制出发解决产品质量信息的不对称问题。

然而,尽管外部的质量监管制度如何严格,质量信息的不对称问题并不能最终消弭。这是因为,与外部制度的“他律”相比,生产者和商业组织内在的道德自律更为根本。只有在内心建立了强大的质量信念,才能从源头消除质量信息不对称的隐患。对于道德自律的强调和坚持是中国传统质量文化的一个突出特质,而以亲缘和地缘为纽带的质量传承体系则构成了其组织基础。

中国的传统质量传承体系是以亲缘和地缘为纽带的。上述质量传承体系和中国漫长的农耕文明和宗法文化传统密不可分。在农耕文明的熏陶下,“一家一户、男耕女织”的生产组织形式构成了最基本的经济活动单元,大部分的农产品和手工业产品均在近距离的乡镇和府县进行商品交易。在“熟人社会”的商品交易原则下,质量造假的机会成本较高,促使生产者对于产品质量具有较强的自觉意识(龙登高,1997)不仅对于短途、零散的商品交易,以亲缘和地缘为纽带的“熟人社会”大体可以做到有效解决产品质量信息和价格信息的不对称问题。彭凯翔(2015)通过引述商业指南、竹枝词等大量一手史料,进一步揭示出中国传统市场依托茶馆、经纪等中间媒介,在粮食、银钱等大宗商品市场上对于质量和价格信息不对称问题也能做到有效化解。参见彭凯翔,2015:《从交易到市场:传统中国民间经济脉络试探》,78-111页,浙江大学出版社。。同时,宗法文化构成了传统中国基层社会治理的重要基础,宋元以后从事大规模生产和远距离贩运的商业组织也大多根据同宗同族的亲缘关系或同乡情谊的地缘关系来构建,个人在商业组织中的位置则很大程度上依靠伦理关系作为纽带(冯尔康,2009)。在上述组织结构框架下,外化的管理制度和法律规制在质量监管上的作用较为有限。并且,在传统中国的商业环境下,无论“升斗小民”的零星交易还是茶叶、丝绸和木植等大宗商品交易,亲属、同乡等亲缘和地缘社会关系均构成了市场交易的主要范围。营造良好的质量声誉,打造世代传承的质量品牌,对于生产者和商业组织的持续性经营将产生重要影响。因此,强调内在的质量诚信教育和道德自律,则构成了保障商业组织长期市场竞争力的重要支持性文化资源(郭振香,1997;葛剑雄,2004)。

以亲缘和地缘为纽带的组织内部,“质量传承千载”的现象屡见不鲜。例如,安徽宣城的陈氏制笔家族自晋代以来即享有质量盛誉。根据宋代邵博《闻见后录》记载,唐代时陈氏家族尚藏有王羲之的《求笔帖》,可见晋代时期陈氏家族在制笔行业的领袖地位。唐代“四大家”之一的柳公权也曾向陈氏家族求笔,以供书画骋怀之用典故出自宋邵博《闻见后录·卷二十三》:“ 宣城陈氏家传右军求笔帖,后世益以作笔名家。柳公权求笔,但遗以二枝,曰:‘公权能书,当继来索,不必却之”。。自晋至唐,陈氏家族在制笔行业的质量声誉持续了500余年。不仅于此,安徽宣城的制笔业在产品质量水准方面更是始终领袖全国。从晋代至今,无论在本地生产还是远赴外乡的宣城笔商均始终恪守严格的质量工艺,使“宣笔”作为高质量毛笔的代表在1000余年的时间内一直享誉全国。其中,“兔毫”“鼠须”“鸡距笔”等名笔曾引起了无数文人骚客的赋诗称颂(樊嘉禄、方晓阳、吴丹彤,2009),“落纸惊风起,摇空浥露浓出自唐耿韦《咏宣州笔》:“落纸惊风起,摇空浥露浓。丹青与纪事,舍此复何从”。转引自樊嘉禄、方晓阳、吴丹彤,2009:《文房四宝》,115页,大象出版社。”“宣城工人采为笔,千万毛中选一毫出自唐白居易《紫毫笔》:“江南石上有老兔,吃竹饮泉生紫毫。宣城工人采为笔,千万毛中选一毫”。转引自樊嘉禄、方晓阳、吴丹彤,2009:《文房四宝》,115页,大象出版社。”等诗文名句更为宣州制笔增添了不少美誉。

2. 儒家文化的质量价值观体系

一方面,儒家文化为中国传统商业组织的质量价值观体系建设提供了丰富的思想资源;另一方面,中国传统质量文化的道德自律特质也带有深刻的儒家文化色彩。应该说,传统商业组织内在的质量价值观体系,就是按照儒家学说的基本理念建构的。

在先秦儒家的哲学架构下,修己就是一切外化政治、经济目标的根本出发点,即所谓的“修己治人思想源于《礼记·大学》,后经宋儒归纳为儒家学说的三纲八目(三纲即“明明德”“亲民”“止于至善”,八目则为“格物”“致知”“诚意”“正心”“修身”“齐家”“治国”和“平天下”)。最后,经元代学者虞集将“大学之道”概括为“穷理正心、修己治人”之学。对于“修己治人”的哲学思想流变,参见杨千朴(1993)。”。修己,就是要通过“忠、恕出自《论语·里仁》:“ 子曰:‘参乎,吾道一以贯之。曾子曰:‘唯。子出,门人问曰:‘何谓也?曾子曰:‘夫子之道,忠恕而已矣”。在这段经典对话中,曾参将其师孔子开创的儒家学说归结为“忠恕之道”,即对待上级要尽忠职守,对待下级要谦和宽容,并认为这是儒家哲学的“一贯之道”。”等道德伦理的严格自律而实现自我人格的完成之道,通过克制自己内心的不合理欲念进而实现内在道德感悟与外在社会行为的统一性,即通过“正心诚意出自《礼记·大学》:“所谓诚其意者,毋自欺也。如恶恶臭,如好好色,此之谓自谦,故君子必慎其独也”;“所谓修身在正其心者,身有所忿懥,则不得其正;有所恐惧,则不得其正;有所好乐,则不得其正;有所忧患,则不得其正。心不在焉,视而不见,听而不闻,食而不知其味。此谓修身在正其心”。”而完成“克己复礼谓之仁出自《论语·颜渊》:“颜渊问仁。子曰:‘克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”。在这段经典文献中,孔子将儒家追求的最高目标“仁”界定为“克己复礼”,即将一切的行为都控制在君子之道的内在要求和礼制的外化约束之下。”;治人,则是讲求“务求尽己”“务求推己”,即通过已完成的自我人格感动他人,通过道德教育的推广进而完成他人的人格,“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人出自《论语·雍也》:“子贡曰:‘如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?子曰:‘何事于仁,必也圣乎!尧舜其犹病诸!夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。”在这段经典文献中,孔子将“仁”的目标归结为由近及远、推己及人的外化行为要求。”,最终以个人的道德磨砺以实现“成己”,以道德教化的外在推广而实现“成物”出自《礼记·中庸》:“诚者自成也,而道自道也。诚者物之终始,不诚无物。是故君子诚之为贵。诚者非自成己而已也,所以成物也。成己,仁也;成物,知也。性之德也,合外内之道也,故时措之宜也”。在这段论述中,儒家学者将对于内在的道德约束归结为“成己”,并认为此为实现“仁”的目标的根本;将对于外在的行为规范要求称之为“成物”,并认为此为实现“知”重要手段。通过“成己”“成物”的内外兼修,才能达到“诚”“德”的境界。。因此,在儒家的哲学学说下,道德伦理的自我约束不仅是实现自我提升的重要方式,而且是实现外在社会目标的主要手段。随后,经过以朱熹为代表的宋明儒学的重要发展,一方面“诚、信”作为“修己”的行为目标从“仁”的哲学理念中独立出来,“诚于中,形于外出自《礼记·大学》:“此谓诚于中,形于外。故君子必慎其独也”。意即表明,一个人是否诚信,外部的法律制裁和规范约束并不能起到有效作用,关键是内心在独处之时是否真正的做到了待人以诚。进一步地说,只有做到内心的“诚信”,外在的行为也才会表现为“信实”。”,使诚信的道德规范成为实现内在人格与外在行为统一性的重要要求;另一方面,完善孟子“义利之辨”的哲学探讨,讲求“先义后利”,“义者,天理之所宜。利者,人情之所欲,正其义而利自在出自朱熹《论语集注·里仁》。在这里,朱熹并不反对人们追求必要的物质利益,而是要求人民安守“天理之所宜”,抑制“人情之所欲”。”,强调通过“仁”的道德约束实现“义”的道德目标,并进而实现自身正当的经济利益;最后,通过工具论上对于“格物致知”理念的阐发,讲求以外部的数量方法作为内在道德自律约束的重要补充,促进“义、利”等政治、经济目标的实现。台湾文化学者蔡麟笔(1984)认为,从组织出发点、组织方法、组织行为和组织目标等角度,儒家文化为中国传统商业组织从道德自我约束的角度出发提供了较为完整的质量价值观体系对于传统商业伦理的研究,还可参阅臼井佐知子,1998:《试论中国徽州商人与日本近江商人商业伦理之异同》,转引自周绍泉、赵华富,2000:《国际徽学学术讨论会论文集》,71页,安徽大学出版社。,对此如图1所示。

历史上,徽商就是通过严格的质量诚信自我约束进而商业成功的范例。徽商崛起于明代成化、弘治年间,活跃于明清经济舞台。徽州商帮在商业组织的行为规范上深受讲求义理的新安理学文化熏陶,新安理学所提倡的“理欲”“诚信”等道德规范深植于徽商群体的文化基因之中。作为宋明儒学的发祥地,淳朴深厚、崇尚诚信的徽文化奠定了徽商群体以“宁奉法而折阅,不饰智以求赢”“人宁贸诈,吾宁贸信”“以信义服人”“以忠诚立质”等为代表的诚信经营信念转引自朱万曙、谢欣,2005:《徽商精神》,40-43页,合肥工业大学出版社。。这种深埋心底的质量诚信意识和道德自律要求,促使徽州商人在经营活动中高度重视产品质量。并且,这种世代传承的质量自觉意识使得徽商群体整体跨越了短期利益的陷阱,在全国市场赢得了享誉400余年的质量信誉,奠定了徽商群体在明清中国持续性的商业成功,为世人留下了诸如汪处士、胡仁之、阮弼、胡开文、朱文炽和胡雪岩等一大批载入史册的商业巨子。徽商对于产品质量具有严格的道德自律要求,从流传下来的许多商业故事中可见一斑。据载,胡开文的第二代传人胡余德曾造出一种墨,在水中可久浸不散。一次一位顾客慕名前来购买此墨,返回途中墨袋不慎掉入河中,捞起后发现此墨已开始溶化了。顾客去见胡余德,经调查,发现该批墨锭在生产中未按规定去做,胡余德一面道歉,一面以一袋“苍佩室”名墨相赠。同时告诫所属各店各坊,立即停售此墨,并高价收回已售出的墨锭予以销毁。而徽屯老街“同德仁”则是制售中药材的百年老店,为保证药材货真价实,维护商号声名信誉,店主每年专派经验丰富的老职工前往名贵药材原产地收购原料。在加工炮制方面,更是遵守操作程序,严格把关,从不马虎。如:在炮制特色名药“百补全鹿丸”时,该店每临秋末冬初都要举行“虔修仙鹿”仪式,即在抬鹿披彩游街之后,让众人现场监督鹿丸制作的全过程(赵文斌,2014)。

3. 非正式制度的软约束

非正式制度的软约束是中国传统质量文化的道德自律特质在制度层面的反映。在质量价值观的体系建设中,中国传统质量文化存在“重道德自律、轻制度他律”的局限性:传统商业组织在质量创新上缺乏经济激励,在质量监管上缺乏奖惩制度,对于质量创新、质量监管等问题很大程度上仰赖于组织领导者的自我道德素质。其中,缺乏明确的产品质量规定和质量奖惩措施等正式制度,使质量信息不对称问题缺乏外部硬约束的“制度他律”。通过对明清和近代以来商会、同业公会等行业组织档案文献的整理,我们发现:传统商业组织对于质量问题的规定往往诉诸道德谴责、“罚戏”、“罚酒”等非正式制度的软约束手段,对于罚款、查封造假设备、销毁假冒伪劣、刑事处罚等正式制度措施则十分鲜见。例如,直到20世纪20年代,上海制药公会的章程详细约定了制药生产的质量要求,如“制药厂应有政府许可执照或注册证书;制药厂应有相应设备,不可有名无实;制药厂应有专任责任之药师;制品要精,不可粗制滥造;原料应纯净,非药用原料,决不可掺用作伪;工厂应保持清洁,消毒更宜慎重”,但对于违反这些质量要求会采取如何明确的质量惩罚措施却并未明确详述(朱英,2004)。

此外,尽管儒家文化为中国传统质量文化中对于质量道德自律的重视提供了宝贵的思想思源;然而儒家文化中崇尚“中庸之道”、讲求“不患寡而患不均出自《论语·季氏》:“有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。盖均无贫,和无寡,安无倾。”意即在儒家学者心目中,国家的稳定,需要实现分配上的平均主义。孔子认为,就是在产出总量并不丰富情况下的平均主义(即“均贫”),也能实现较为稳定的社会治理局面。”的平均主义思想则也造成了中国传统质量文化在强调道德自律的同时,流露出较强的折中主义缺陷。总之,中国传统质量文化对于质量道德自律的重视,一方面锻造了传统中国商业组织较为强烈的质量诚信意识,使生产者具有保障产品质量、实现诚信经营的较强的质量自觉意识;另一方面对于“制度他律”作用的相对忽视,则又造成了在质量创新上缺乏经济激励,在质量监管上缺乏奖惩制度,质量发展过于仰赖领导者自我道德素质等局限性。

(三)质量发展方式的经验主义

如前所述,中国传统质量文化的意识形态部分突出表现为质量群体意识的整体性和质量价值观的道德自律性。与之相对应,浓厚的经验主义(Empiricism)色彩则是中国传统质量文化在质量发展方式上的主要体现。所谓经验主义,是指以日常生产和生活的实践、观察和感觉作为认知基础的思想方法。在中国传统质量文化中,质量发展方式的经验主义表现为质量经验认知的内生性、质量经验积累的保守性和层累性、质量经验的非透明性等三个特征。

值得注意的是,传统中国以经验主义为核心的质量发展方式,与西方文化和日本文化存在较大的差异。首先,西方文化在宗教和哲学领域有长期的历史传统。在物质生产领域,从古希腊罗马时期开始,学者们即认为自然界是一个独立于人们意识之外的客观对象并将其视为一切认识活动的起点,这孕育了科学思维和理性之光,后世普遍认为“古希腊社会有现代社会的一切胚胎”。故西方质量生产创造充满了理性精神,注重科学和实验的原则。日本质量文化虽然也有一定的东方智慧、精致、微妙的经验主义色彩,但其质量文化的外生性和开放性又让其构成了复杂的生态系统,经历了文化遗传、文化嫁接和文化变异等复杂的演化过程(万君宝、汤超义,2011)。

1.质量经验认知的内生性

中国特有的地理区位、民族特性孕育了独特的文化形态且早慧而成熟。早期的石器、陶器、玉器、稻作、桑蚕、青铜、茶酒等物质生产文化都是中国本土内在生成的。在相对封闭的文化环境中,传统中国的质量经验认知存在较为明显的内生性:即主要依靠中国文化自身对于质量经验认知的积累,来自于其他文化圈的交流碰撞较少。在这样的环境下,由于缺乏西方理性主义精神的传输与交流,中国质量发展方式的经验主义特征则表现得尤为明显,即偏重于对形而下的生产经验、产品质量性状的观察,对于现象背后的理性解释则较为欠缺。例如,中国古人在对产品的创造和质量改进无法给予合理解释时,便将其归之于“圣人”或“智者”,《考工记》:“知者创物,巧者述之,守世之,谓之工,百工之事,皆圣人之作。”这种文化思想可以称之为“圣人作器”的文化观。在各文献中,古人将黄帝视为宫室、舟车、衣裳和指南车的创造者, 将嫘祖称为桑蚕的创造者,仪狄视作酒的创造者,等等。不仅于此,古人还往往依循中国传统经验主义的文化传统,将“器”本身赋予形式化的解释,将其视为与道二元共生,“形而上谓之道,形而下谓之器”“形乃谓之器语出《易经·系辞下》。对于“形而上谓之道,形而下谓之器”“形乃谓之器”的哲学解释,可参阅兰甲云,2008:《周易古礼研究》,310-312页,湖南大学出版社。”,甚至直接称为“天下神器语出《老子》:“天下神器,不可为也,不可执也。为者败之,执者失之。”对于这句话,可从多种角度进行理解。从知识积累角度,这句话代表了中国古人对于超出生产经验性认知之外的量化科学理论的较为浓厚的不可知论。”。遵循这一思维模式,中国古人对于产品质量标准尽管做出了较为丰富的经验总结,但对其本身的科学原理却并不清晰。例如,陆羽的《茶经》曾对烹茶风炉的质量标准做出详细的经验总结,指出该器物须“如古鼎形,厚三分,缘阔九分,令六分虚中,致其圬墁出自陆羽:《茶经·四之器》。参见宋一明,2009:《茶经译注》,42页,上海古籍出版社。”,但对风炉尺寸、工作原理和效能却采用阴阳五行理论进行解释。与中国文化起源于陆地农业文明较为封闭且对自然依赖较深的状况不同,西方文化发轫于海洋工商业文明,从一开始与自然便处于斗争的状态,其产品的创造和质量的改进依靠外部之间的交流与融合,欧洲早期的工匠在不同国家之间有很强的流动性,带动了各国产品质量的进步。

2. 质量经验积累的保守性和层累性

中国文化的有很强地内生性,与异质文化的接触相对较少。尽管在魏晋南北朝和隋唐时期,中国文化曾对于印度佛教文明有过深度吸纳,但这种吸纳多是从精神空间领域进行的,在产品质量方面仅有制糖等少数领域(季羡林,2009)。并且,传统中国与西域、南洋等地的物质文化交往多为新物种的引进。这就导致中国产品对外来质量基因吸收较少,长期依赖内生发展,趋向于保守,较少变革精神与好奇精神,倾向于大批量的制作成品以证明其创造力(雷德侯,2005)。中国质量文化依靠世代内在积累进行质量改进的特质,突出表现为质量经验积累的保守性和层累性。一方面,这使得中国产品质量稳步改进,在世界上占据领先地位。以瓷器为例,商代工匠已经掌握了生产瓷器的方法,但瓷器质量真正得到提升是在唐代,出现了品质极佳的青瓷和白瓷,层累性导致宋代瓷器出现大发展,五大官窑和若干民窑构成了高质量瓷器的生产基地,此后元明清一代有一代之风格,但到了清代中期达到顶峰。印刷术的发展亦是如此,中国在探索青铜、陶土、竹木、丝织品上的书写和印刷之后,在唐代开始创造雕版印刷、宋代创造活字印刷,书籍印刷质量大大提升,进而提升了民众的教育质量。瓷器和印刷品的质量中国长期在世界上占据领导地位,并一度在欧洲引发中国热。但另一方面,质量经验内向、保守的积累方式,会造成质量经验层累到一定程度后,很难再出现新的革命性突破。这就是李约瑟所提出的天花板困局、高水平停滞的难题(刘钝、王扬宗,2002)。与此形成鲜明对照的是日本质量文化,虽然日本对其本民族遗传的质量基因有充分的自信,但却对外来文化一向怀有开放心态,如日本在20世纪前后吸收意大利、法国生丝加工的质量经验,迅速占据了国际生丝市场70%的份额(王翔,2002),20世纪50年代前后日本又吸收了美国的质量文化结合本土文化创造了引领性的日本质量文化。

3. 质量经验的非透明性

质量发展方式的经验主义还表现在质量经验的非透明性上。质量经验的非透明性主要表现在内部质量控制的不透明和外部质量展示的不透明。在中国文化中,质量技术、技艺、标准等一直处于形而下的经验器具层面,没有上升到科学解释的层面。质量技艺主要靠偶然发现、顿悟等实现,这使得质量创造有很大的偶然性;质量创造的成果主要在家族、行会等比较封闭的体系内传承,传承体系较为脆弱且不为外界所知(邢铁,2000)。在中国质量文化的体系中,曾有学者试图对质量的成果固化,但经验主义的思维导致固化的成果无法获得精确的、定量的、一般性的科学解释。例如,《考工记》记载要制造高质量产品总的原则为 “天有时、地有气、材有美、工有巧”,但在将这一原则运用到对制作弓箭的材料角、干、筋等只有笼统说明在哪个季节取材,但具体怎样判断极其笼统含混。同样,宋代房屋建造工程质量标准专著《营造法式》长期的流传导致诸多不确定,使得它对于现实实例和应用的参考价值相对减弱,完全符合该书的范例几乎并不存在(雷德侯,2005)。质量经验的非透明性的另一方面表现为质量外部展示的不透明,中国传统的生产制造商对创造的质量杰作不愿示人也不愿意向外界展示,如西方业界长期对中国陶瓷和茶叶的质量制作工艺无法窥其门径(袁宣萍、赵丰,2009;陈椽,2008)。西方质量文化则比较注重质量透明的重要性,首先通过知识产权制度将质量工艺流程明晰化,中世纪时英国、法国等国的国王便将通过特定工艺特许授权给一定的工艺大师使用,并规定了一定的期限,超过这一期限允许各界公开使用(邹琳,2011)。在质量文化的展示方面,从资本主义发展之初,工商业界便通过集镇、市场等展示产品质量、推广产品销售(沃勒斯坦,2013),在进入工业革命之后,从1851年起西方各个国家通过博览会展示产品质量则成为新的外部展示手段(马敏,2010)。

(四)质量管理体制的集体主义倾向

质量管理体制的集体主义(Collectivism)倾向,表现在中国传统的质量生产监管和技艺传承过程中,个人从事质量生产活动应该从属于社会整体的质量实践活动,个人的质量需求和目标应该服从集体的需要,并且个人应随时准备为集体(村落、组织、民族、国家等)牺牲个人的质量需要和目标。质量管理体制的集体主义特征,典型体现为国家和政权是个人从事质量活动的最高主宰,一旦背离这一准则会受到道德、舆论法律的惩罚;从事质量活动的个人缺乏独立于集体之外的意义和价值,只得将其自身融入到集体的质量文化创造之中;国家或集体组织对质量整体状况负责。中国质量文化的这一特征与日本的团体主义(Groupism)和西方的个人主义(Individualism)有着本质性的区别,主要表现在三个方面:

1. 国家主导下的质量生产监管体制

与西方质量生产监管体制相比,中国质量文化最为显著的特征是由国家和政府来主导,这种主导是全方位的,涉及到国家生产体制的质量控制、地方生产提升质量的动力、大型国家工程的质量监管等,且国家来主导的目的在于满足自身高端消费以及不断扩大的财政开支等方面的需求。王毓铨(2000)认为中国手工业的生产和质量监管以官工业为主要特征,这在治水传说和制器传说中得到体现,前者国家在大型公共服务建设中进行质量控制,后者依靠国家投入和驱动质量的不断提升。大型建筑工程由国家主导,动员全国上下力量和资源实现质量突破,长城、大运河等是这方面的典型代表,这是中国在单目标的大型工程和项目能够实现质量卓越的重要原因;官手工业通过食官、征调、徭役等形式从全国搜集技艺最娴熟的工匠,不计原材料和工时投入的成本,中国目前存世的大量手工业艺术珍品多数是官营手工业作坊中通过这种方式生产的。其次,国家还对关系到国计民生和上游产业资源的关键行业的产品质量统一监管,如从汉代起各朝代对盐、铁、茶、酒等行业实行榷卖制度,采取该制度部分原因是国家担忧私人买卖会引发质量问题频发(林文勋、黄纯艳,2003)。最后,国家采用建立贡赋制度,将各地方品质最好最珍贵的产品上供给中央,这客观上带动和刺激区域产品质量提升和地方名品的出现(张仁玺,1992;王馨英,2012)。西方社会经济中,质量的生产和监管是由私人和市场的力量驱动的,如电灯的发明是爱迪生私人发现的,其质量不断改进是受市场需求驱动的。日本的质量生产和监管虽然同样强调国家的作用,但往往采取“官助民办”而非“官督民办”甚至直接官办的方式(梅村又次,1998)。

2. 质量技艺创造传承依靠集体组织

中国传统的生产和质量进步的历史进程中,家族、比家族更小的家庭组织和更大的宗族集体等均发挥了重要作用。新儒学代表人物梁漱溟(2005)指出,中国文化具有集团生活与倚重家族生活的现象,余英时(2004)则进一步阐明:“中国的文化特色,可以说是在夏、商、周时代已经有了,是一个很长的文化源流,在这里面,‘家族大概占了很重要的成分,也可以说,中国文化是以家庭为主的。”在古代法社会中,一个家庭、家族、宗族是不同层次的集体,这共同构成了社会集体这一关系网络。与家族相比,家庭属于较小的组织需要依附一定的家族,而宗族因血缘疏远导致关系紧密性有一定隔阂,因此中国质量文化中家族主义(Clannism)的特征极其明显。质量依靠以家族为基础的集体组织在不同历史时期是有所变化的。商周时期为工商食官的时代,家族的质量技艺创造依附于官手工业的发展。从春秋战国起,工商食官的制度被破坏,家族在产品质量提升方面起到了比较关键的作用,当时出现了数量众多的大小工商业者靠质量卓越成为巨商大贾,司马迁记载于《史记·货殖列传》之中。从西汉中期一直到隋唐,家族在政治生活中扮演重要角色,承担质量功能的角色有所下降,但进入宋代后平民家族兴起,家族重新在质量技艺的创造、传授和发展等方面发挥重要作用,并在18世纪以来发生现代转型(冯尔康,2009)。质量技艺创造的另一集体组织形式是行帮、会馆、会所、公所等商业组织。宋代以后工商业在转型社会生活中扮演重要角色(斯波义信,2009),行业组织的出现对质量技艺的培训和传承做出了严格的规定(全汉升,2007)。日本质量文化中家族和商业组织同样起到重要作用,但日本家族不是等级式的泯灭个人创造,日本行会更强调合作共同提升质量;西方质量文化中家族因素相对较弱,而行会更强调为个人质量技艺创造提供平台。

3. 较为缺乏工匠精神

由于中国质量创造的组织体系中,强调个人对以血缘为中心的家族的依附、以业缘为中心的行会的服从、以家国情怀和尽孝尽忠为中心的国家的服务,导致中国质量文化中对个人质量创造肯定的对象是自家宗祖、行业祖先和作器圣人,对现世从业工匠的创造未给予充分的重视,甚至称其劳动成果为“奇技淫巧”。再者,个体的质量创造得不到肯定,质量技艺一旦成熟之后往往倾向于通过现有模件的重新组合排列以实现大规模批量复制,且个人的创造往往被吸纳入集体得不到应有的质量激励,这就导致创造和革新能力不足的问题(雷德侯,2005)。另外,中国文化还倡导“执中”的理念,《尚书·大禹谟》:“维精维一,允执厥中”,孔子赞赏虞舜“执其两端而用其中于民语出《礼记·中庸》:“子曰:‘舜其大知也与!舜好问而好察迩言,隐恶而扬善,执其两端,用其中于民。其斯以为舜乎!”。孔子认为,舜之所以称之为“圣王”,其关键在于秉承“中道而行”,既讳隐他人之过错,又善于褒扬他人之良行。正因为摒弃了“过”和“不及”两种或保守主义、或激进主义的治理方式,舜赢得了人民广泛的拥戴,成为了三代圣君。”。执中的思想本质上是劝解执政者和民众要不偏不倚、不走极端,即要走中庸平和的路线,这就导致中国对待质量的态度:差不多的态度,做事不讲究精确和精准,制造产品质量差不多便可;没有专注的态度,什么能够快速取得成功便生产什么,缺乏质量方针的长期经营;宽厚容忍的态度,对于质量问题多评论不行动,多道德谴责少建设。相反,西方质量文化中特别信奉个体主义的自立、竞争、机会均等、勤奋工作和物质享受等,崇尚革命性的创新,这赋予了个体从事质量创造的内在动力机制(韦伯,2012);西方从文艺复兴时期的意大利就开始着手知识产权的保护的探索,个体质量创造能够获得稳定可预期的收益,这就设定了质量创造的外在刺激机制。从事质量创造可以实现个体价值,故西方从事质量生产实践活动的面包师、酿酒师等工匠特别是工艺大师备受推崇。家族和行会等集体组织虽然同样在日本质量文化中扮演重要角色,但日本强调个人荣辱集体共同实现个人和集体价值,如在质量决策中日本强调共同决策、共同负责,重要决策先自下而上后自下而上。日本岛国文化还孕育了日本精益求精、专注质量的匠人文化传统,培育了数万个靠质量赢得市场的百年企业。

(五)小结

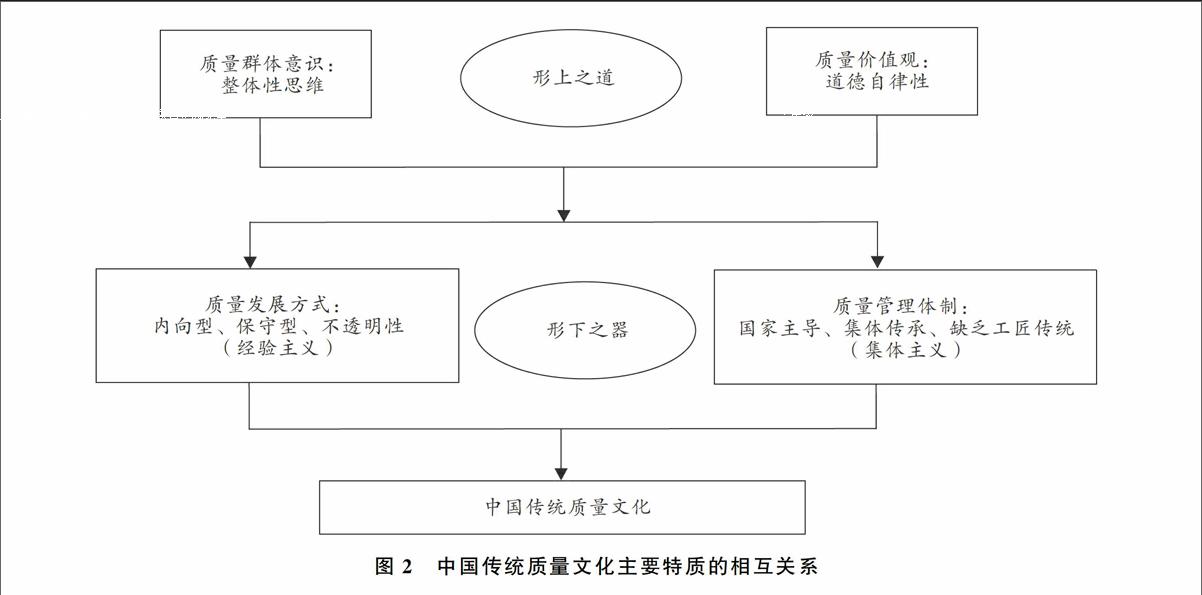

前文对中国传统质量文化在质量群体意识、质量价值观、质量发展方式和质量管理体制方面的四个特质进行了概括和分析。我们发现,与欧洲和日本等国家和地区相比,质量群体意识的整体性、质量价值观的道德自律性、质量发展方式上的神秘主义色彩和质量管理体制上的集体主义倾向是中国传统质量文化一脉相承的重要特点。其中,基于“天人合一”观念而派生的质量整体性思维和渊源于儒家文化传统的道德自律要求这两者奠定了中国传统质量文化中“形而上”的意识形态基础;而以内向、保守、不透明性为特征的神秘主义质量文化和以自上而下、国家主导为特征的集体主义体制,则是中国传统质量文化中“形上之道”在质量发展方式、质量演化路径和质量管理体制等“形下之器”上的反映。对此,图2进行了逻辑表述。

通过对中国传统质量文化的四大特质及其相互关系的研究,我们认为:与欧洲和日本等国家和地区相比,中国传统质量文化既具有突出的优势,也存在明显的局限性。其中,质量群体意识上重视质量功能的整体改进、质量价值观中强烈的道德自律要求、质量发展方式中质量经验的层累式积累、质量管理体制中国家主导型的质量监管体制都是传统质量文化留给当代中国的优势文化资源;然而,欠缺量化分析的质量创新精神、“制度他律”意识的薄弱、开放性和透明性质量文化的缺乏以及工匠传统的相对缺失,则是中国传统质量文化对当代中国质量创新的制约性短板。对中国传统质量文化中的优势和不足,表4进行了概括。

三、历史启示

本研究对中国传统质量文化的特质进行了梳理、凝练和概括,将其归结为四个方面,即质量群体意识的整体性和系统化的思维模式、质量价值观的道德自律和内在约束倾向、质量发展方式呈现的经验主义色彩以及质量管理体制的集体主义传统。这四个方面的根本性特征决定了中国传统质量文化的气质与禀赋,不仅使之与以欧洲为代表的西方质量文化迥然有别,而且也与同处东方文化圈的日本质量文化形近却旨趣甚远。本研究在对中国传统质量文化的基因纵向深入开掘的同时,由横向对中国与西方、日本等国家和地区质量文化的异同进行了对比分析,力求在历史厚度的基础上拓展视野的广度,以立体而非扁平的方式呈现差异与特性。在一定意义上说,这也是大质量思维的体现与实际应用。

文化研究的落脚点之一在于对其历史持续性影响的解读。那么,中国传统质量文化的上述特质对于中国产品质量的发展、创新及其管理体制又具有怎样的影响呢?从中,我们又能获得哪些历史启示?本文试对此进行初步的梳理与探讨。

第一,质量群体意识的整体性形成了中国传统质量文化对于质量发展的综合观,构建了当代中国企业质量创新行为内在的文化基因。无论是“三才”思想还是《考工记》等传统质量典籍中对于“天时、地气、材美、工巧”等多维质量目标的阐释,都代表了中国文化对于产品质量功能系统性水平的重要追求。中国传统质量文化的这种特质,使得中国企业的质量创新行为往往不仅从企业内部质量缺陷管理、质量成本最小化控制的单一维度出发,而是围绕多元化、差异化和体验性的市场需求追求产品质量价值的最大化(李唐等,2015)。尤其在要素价格不断提高、劳动力“人口红利”趋于衰减的今天,许多优秀的中国企业之所以能够不断对冲日益上升的成本压力,实现经济收益的逆势上扬,所依靠的正是中国质量文化中对于质量发展整体性追求的文化积淀。例如,华为之所以能在强手如林、竞争压力巨大的通信设备领域,在短短20年间从一家名不见经传的中国本土通信设备生产商发展成为全球规模最大的通信业巨头,所依赖的不仅是对于研发创新的重视,还有对于客户需求的快速响应、使用体验与服务质量的持续性改进等。正是在以客户体验为中心的综合性质量价值的全面提升中,华为的市场竞争优势得到了确立与巩固。

第二,对于质量价值观中道德自律性的重视,既是中国传统质量文化的重要资产,也是当代中国企业必须坚持和发扬的优势文化资源。质量信息不对称是市场经济本身难以克服的重要问题,“优质优价”的市场定价机制之所以会有时失灵,其关键的原因在于消费者无法清晰、准确地识别产品的质量信号(程虹,2014)。尤其对于“制度他律”传统相对缺乏的中国而言,外部有效的第三方质量信号尚未真正建立,在此条件下企业自身的市场信誉以及消费者对于品牌的认同度,就显得至关重要。为了构建企业内在有效的质量信号,重视道德自律的文化约束、形成企业组织各成员普遍遵循的“质量自觉”意识,对于企业质量信用的积累和品牌价值的锻造均属必要。许多优秀的中国企业之所以能够实现基业常青,所依靠的就是对于道德自律性的持续重视。例如,同仁堂作为一家历经300余年风雨的老字号国药企业,其在商业上的长期成功与其对于“炮制虽繁必不敢省人工,品味虽贵必不敢减物力”的道德精神追求息息相关。

第三,积极建设质量服务的第三方市场机构,弥补中国传统质量文化的制约性短板,是新形势下加快我国质量强国建设必要的发展方向。通过本文对于中国传统质量文化主要特质的理论探讨,我们发现:中国的质量监管体制具有国家主导的典型特征,并且质量发展的经验主义色彩也较为浓厚,这在一定程度上致使中国质量标准、检验、认证、认可等面向市场的第三方质量中介机构的历史发展缺乏丰厚的文化土壤。然而,建设多元化、面向市场充分竞争的第三方质量服务主体,又是解决质量信息不对称问题的重要途径。因此,必须打破对于中国传统质量文化在部分制约性因素上的“路径依赖”,积极推动质量标准、检验、认证、认可等市场化质量服务组织的发育。例如,我国应在限定政府强制标准的基础上,大力鼓励企业联盟、社会组织和各类社团参与和发布自己的标准,使企业通过在其产品上标注团体标准标识,向市场传递产品在安全、性能、功能等质量的某些方面比仅达到政府强制标准的产品要更高的质量信号,推动“优质优价”市场机制的真正确立。同时,我国应加快原本隶属于政府部门的检验、认证和认可等质量技术机构的市场化改革,在国家层面有效推动质量技术机构的资源整合,打造一批具有国际竞争力和市场话语权的质量服务集团(程虹等,2013)。

当今世界正处在新一轮全球化快速推进的历史节点。在全球化浪潮面前,保持国家竞争力的关键,不仅在于技术进步和制度变革,通过微观产品质量创新实现一国经济增长质量的不断提高则更为重要。质量文化是质量创新的基础。我们应清晰认识中国传统质量文化的优势和不足,一方面继承和发扬其中优秀的文化遗产,另一方面则应更为积极地借鉴与吸收欧洲、日本等国家和地区在质量文化上的独到之处。打造“属于中国、属于当代”的质量文化传统,为中国的质量创新奠定丰厚的文化土壤,是每一位中国质量文化研究者的历史责任。

参考文献:

[1]蔡麟笔,1984:《我国管理哲学与艺术之演进和发展》,中华企业管理发展中心。

[2]陈椽,2008:《茶业通史》,中国农业出版社。

[3]陈方正,2009:《继承与叛逆:现代科学为何出现于西方》,三联书店。

[4]程虹,2014:《我国经济增长从“速度时代”转向“质量时代”》,《宏观质量研究》第3期。

[5]程虹、陈昕洲、罗连发,2013:《质量强国战略若干重大问题研究》,《宏观质量研究》第3期。

[6]褚世昌,2009:《四书译注》,黑龙江人民出版社。

[7]樊嘉禄、方晓阳、吴丹彤,2009:《文房四宝》,大象出版社。

[8]冯达甫,2007:《老子译注》,上海古籍出版社。

[9]冯尔康,2009:《中国宗族史》,上海人民出版社。

[10]冯天瑜,1986:《中国古代文化的类型》,东方出版社。

[11]冯玉钦、张家治,1993:《中国科学技术史学术讨论会论文集(1991)》,科学技术文献出版社。

[12]傅景华,2010:《黄帝内经素问译注》,中国人民大学出版社。

[13]葛剑雄,2004:《从历史地理看徽商的兴衰》,《安徽史学》第5期。

[14]顾颉刚,1982:《古史辨》,上海古籍出版社。

[15]《灌县都江堰水利志》编辑组,1983:《灌县都江堰水利志》,内刊本。

[16]郭振香,1997:《徽商的诚信观》,《安徽大学学报》(哲学社会科学版)第3期。

[17]黄寿祺、张善文,2004:《周易译注》,上海古籍出版社。

[18]侯样祥,2000:《传统与超越——科学与中国传统文化的对话》,江苏人民出版社。

[19]蒋家东、徐哲,2000:《质量文化研究:维度及模式分析》,《航空标准化与质量》第4期。

[20]兰甲云,2008:《周易古礼研究》,湖南大学出版社。

[21]雷德侯,2005:《万物:中国艺术中的模件化与规模化生产》,三联书店。

[22]李发林,1999:《李发林考古论文集》,中国文联出版社。

[23]李根蟠,2004:《精耕细作、天人关系和农业现代化》,《古今农业》第3期。

[24]李华瑞,2003:《20世纪中日“唐宋变革”观研究述评》,《史学理论研究》第4期。

[25]李民、王健,2004:《尚书译注》,上海古籍出版社。

[26]李唐、余红伟、王晓璐、韩笑,2015:《微时代企业质量创新的机制与途径——以奇虎360公司为例》,《宏观质量研究》第1期。

[27]梁漱溟,2005:《中国文化要义》,上海人民出版社。

[28]林文勋、黄纯艳,2003:《中国古代专卖制度与商品经济》,云南大学出版社。

[29]刘钝、王扬宗,2002:《中国科学与科学革命:李约瑟难题及其相关问题研究论著选》,辽宁教育出版社。

[30]龙登高,1997:《中国传统市场的整合:11-19世纪的历程》,《中国经济史研究》第2期。

[31]马敏,2010:《世博会与近代东亚的参与》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版)第3期。

[32]梅村又次,1998:《日本经济史》(第三卷:开港与维新),三联书店。

[33]彭南生,2003:《行会制度的近代命运》,人民出版社,2003。

[34]彭凯翔,2015:《从交易到市场:传统中国民间经济脉络试探》,浙江大学出版社。

[35]全汉升,2007:《中国行会制度史》,百花文艺出版社。

[36]邵伯温、邵博,2012:《邵氏闻见录·邵氏闻见后录》,上海古籍出版社。

[37]石贵龙、佘元冠,2007:《质量管理与质量文化——以日、美两国为例》,《北京工商大学学报》(社会科学版)第3期。

[38]斯波义信,2009:《商业在唐宋变革中的作用》,《文史哲》第3期。

[39]司马迁,2011:《史记》,岳麓书社。

[40]宋一明,2009:《茶经译注》,上海古籍出版社。

[41]宋正海、孙关龙,1999:《中国传统文化与现代科学技术》,浙江教育出版社。

[42]万君宝、汤超义,2011:《日本质量文化的创新机制研究——兼及日本质量文化的当代困境》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版)第7期。

[43]王炯华,2001:《中国传统文化十二讲》,华中理工大学出版社。

[44]王启才,2002:《〈吕氏春秋〉的生态观》,《江西社会科学》第10期。

[45]王翔,2002:《中日丝绸业近代化比较研究》,河北人民出版社。

[46]王翔,2005:《近代中国传统丝绸业转型研究》,南开大学出版社。

[47]王馨英,2012:《唐代土贡制度探析》,《天中学刊》第5期。

[48]王毓铨,2000:《中国经济通史(明代经济卷)》,经济日报出版社。

[49]韦伯,2012:《新教伦理与资本主义精神》,北京大学出版社。

[50]闻人军,2008:《考工记译注》,上海古籍出版社。

[51]邢铁,2000:《家产继承史论》,云南大学出版社。

[52]徐新吾,1992:《江南土布史》,上海社会科学院出版社。

[53]杨千朴,1993:《论〈大学〉的修己治人之道》,《扬州师院学报》(社会科学版)第3期。

[54]叶迎春,2000:《企业文化力量评价指标研究及实证分析》,《江苏企业管理》第6期。

[55]伊曼纽尔·沃勒斯坦,2013:《现代世界体系》(第一卷),中译本,社会科学文献出版社。

[56]余英时,2004:《中国思想传统及现代变迁》,广西师范大学出版社。

[57]袁宣萍、赵丰,2009:《中国丝绸文化史》,山东美术出版社。

[58]张觉,1995:《荀子译注》,上海古籍出版社。

[59]张仁玺,1992:《唐代土贡考略》,《山东师大学报》第3期。

[60]张双棣,2011:《吕氏春秋译注》,北京大学出版社。

[61]张燕婴,2006:《论语译注》,中华书局。

[62]赵文斌,2014:《质量春秋》,中国质检出版社。

[63]周娟,2005:《质量文化评价体系与培育途径的研究》,《湖北工业大学学报》第10期。

[64]周绍泉、赵华富,2000:《国际徽学学术讨论会论文集》,安徽大学出版社。

[65]朱万曙、谢欣,2005:《徽商精神》,合肥工业大学出版社。

[66]朱熹,2013:《论语集注》,中国社会出版社。

[67]朱英,2004:《中国近代同业公会与当代行业协会》,中国人民大学出版社。

[68]邹琳,2011:《英国专利制度发展史研究》,湘潭大学博士论文。

[69]Acemoglu, D., Hassan T. A., Robinson James A., 2008,“Social Structure and Development: a Legacy of the Holocaust in Russia”, Quaterly Journal of Economics, 126(2), pp.895-946.

[70]Robert, C. Allen, Jean-Pascal Bassino, Debin Ma, Christine Moll-Murata, and Jan Lutten Van Zanden, 2011, “Wages, Prices, and Living Standards in China 1738-1925: in Comparison with Europe, Japan and India”, Economic History Review, 64(S1), pp.8-38.

[71]Bai, Ying, Kung James Kai-sing, 2011, Diffusion Knowledge While Spreading Gods Message: Protestantism and Economic Prosperity in China 1840-1920, Hong Kong University of Science and Technology, Mimeo.

[72]Becker, Sascha O., Woessmann, Ludger, 2009, “Was Weber Wrong? A Human Capital Theory of Protestant Economic History”, Quaterly Journal of Economics, 124(2), pp.531-596.

[73]Dell, Melissa, 2010, “The Persistent Effects of Perus Mining Mita”, Econometrica, 78(6), pp.1863-1903.

[74]Dell, Melissa, Nathan Lane and Pablo Querubin, 2015, “State Capacity, Local Governance, and Economic Development in Vietnam”, NBER Working Paper, pp.1-40.

[75]Denison, D. R., A. K. Mishra, 1995, “Toward a Theory of Organizational Culture and Effectiveness”, Organization Science, 6(2), pp.204-233.

[76]Feir, Donna, 2013, The Long Term Effects of Indian Residential Schools on Human and Cultural Capital, University of British Columbia, Mimeo.

[77]Iyer, Lakshmi,2010, “Direct versus Indirect Colonial Rule in India: Long-term Consequences”, Review of Economics and Statistics, 92(4), pp.693-713.

[78]Jancec, Matijia, 2012, Do Less Stable Borders Lead to Lower Levels of Political Trust? Empirical Evidence from Eastern Europe, University of Maryland at College Park, Mimeo.

[79]Loren, Brandt, Debin Ma, and Thomas, G. Rawski, 2014, “From Divergence to Convergence: Reevaluating the History Behind Chinas Economic Boom”, Journal of Economic Literature, 52(1), pp.45-123.

[80]Matthias, Doepke and Fabrizio Zilibotti, 2014, Chapter One: Culture,Entrepreneurship and Growth, in Handbook of Economic Growth, Vol.2A, edited by Philippe Aghion and Steven N. Durlauf, North-Holland.

[81]Naritomi, Joana, Soares, Rodrigo R., Assuncao, Juliano J., 2012, “Institutional Development and Colonial Heritage within Brazil”, Journal of Economic History, 72(2): pp.393-422.

[82]Joseph Needham, 1954, Science and Civilization in China, Vol.1, Cambridge University Press, Cambridge.

[83]Nathan, Nunn, 2014, Chapter Seven: Historical Development, in Handbook of Economic Growth, Vol.2A, edited by Philippe Aghion and Steven N. Durlauf, North-Holland.

The Main Charateristics in Chinese Traditional Quality Culture

Li Tang

(Institute of Quality Development Strategy, Wuhan University; Coordination Innovation

Center for Macro Quality Management in Hubei Province)

Abstract:From the macro level of the cultural tradition, this article studies the main characteristics in Chinese traditional quality culture for the first time, and compare these with European and Japanese quality cultures.We find that there are four main charateristics in Chinese traditional quality culture, such as the integrality in quality group consciousness, the moral self-discipline in quality value system, the empiricism in quality development path, and the collectivism in quality management institution. These cultural characteristics have persistent effect for Chinese quality innovation.

Key Words:Quality Culture; Integrality; Moral Self-discipline; Empiricism;Collectivism

责任编辑汪晓清