“全部”“所有”和“一切”用法解析

王秋萍

(沈阳师范大学国际教育学院,辽宁沈阳110034)

“全部”“所有”和“一切”用法解析

王秋萍

(沈阳师范大学国际教育学院,辽宁沈阳110034)

“全部”“所有”和“一切”三者用法的差异性体现在语法和语义两个方面,虽然语法角度可以揭示其部分不同,但主要差异点还是体现在语义上。第一,三者的语义侧重点不同:“全部”是各个部分的总和,强调整体性;“所有”是一定范围内某种事物的数量之和,强调个体;“一切”是各个种类之和,强调类别,因此仅能修饰可分类事物。第二,三者所总括的时空范围不同:“一切”总括的时空范围最大,既包括共时平面内已显现存在的事物,也涵盖历时平面内潜在的事物;而“全部”和“所有”均仅总括共时平面内已显现存在的事物。

全部;所有;一切;语法;语义

一、引言

“全部”“所有”和“一切”都是汉语水平等级大纲中的甲级词,HSK四级词汇,在汉语中也很常用。但因这三个词语意义相近,都有“总和”的意思,都可以翻译为“all”,在词典释义中常常互释,使用中有时又可以互换,故而成为对外汉语教学中留学生学习的难点。三个近义词的意思和用法有什么不同?三者在什么情况下可以互换?这些成为发问较多的问题。

《现代汉语词典》[1]《现代汉语八百词》[2]和《1700对近义词语用法对比》[3]对这三个词的意思做了解释,还比较了其用法的异同:

“全部”是名词,指各个部分的总和;整个。可作宾语或用在“是”后;可作定语修饰名词,可带“的”。如:

(1)要看全部,不能只看局部。

(2)这还不是全部,只是一部分。

(3)这是我全部的想法。

还可作状语,如:

(4)问题已全部查清。

“所有”是形容词,指一切的,全部的。修饰名词,可带“的”。如:

(5)所有的人都来了。

它也是动词,意思是“领有”,如:

(6)土地、山川都归全民所有。

它还是名词,意思是“领有的东西”,如:

(7)尽其所有。

“一切”是代词,指全部,各种;全部的事物。经常跟“都”呼应;修饰名词通常不带“的”;可受其它词语修饰。如:

(8)在朋友的帮助下,一切都很顺利。

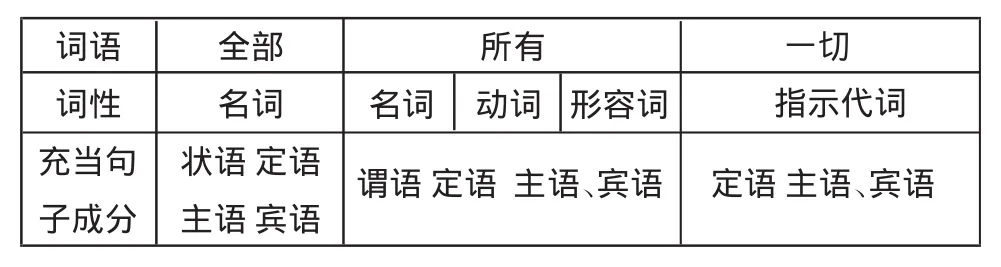

表1 “全部”“所有”和“一切”三个词的词性和充当句子成分情况比较表

表1所见:第一,三者中只有“所有”有动词的词性,因此,当“所有”作动词时,不能与“全部”和“一切”互换;第二,当“所有”是动词时,可以组成“所有制”“所有权”“所有物”“所有者”一类的名词性短语,这时不能与“全部”和“一切”互换;第三,“全部”可以作状语,如“全部解决”“全部替换”“全部完成”等,而“所有”和“一切”没有此种用法,因此也不能与之互换;第四,“全部”“所有”和“一切”还可以做定语、主语和宾语,而三者语法方面的不同点却不能将其区分开。

另外,当三者做定语修饰名词性成分时,虽然“一切”通常不带“的”,但也可以带,因此修饰名词时是否带“的”不够成三者的区别特征;三个词在句中都可与“都”字呼应,这也不构成区别点。因此,三个词语用法的比较、辨析以及互换条件,仅仅从语法方面入手,并不能解决所有问题,而语义方面的差异更值得引起重视。

三本词典在语义方面的解释为:“全部”指各个部分的总和,整个;“所有”着重指一定范围内某种事物的全部数量;“一切”必指某种事物所包含的全部类别。并且,“一切”只能修饰可以分类的事物,不能修饰不能分类的事物,“所有”不受此限。三者语义方面的差异区别了它们虽都表达“总”的意思,但所表达的语义重点、总括事物的属性和特点等方面的不同。下文将重点从语义出发,分析和总结“全部”“所有”和“一切”作定语修饰名词性成分及作主语、宾语和宾语中心语时用法的不同及互换条件。

二、“全部”“所有”和“一切”的语义差别

“全部”“所有”和“一切”都可以修饰名词性成分作定语,也可以作动词或介词的宾语或宾语中心语,虽然三者都可以表示“总和”的意思,但它们表达的语义重点不同,所修饰或指称事物的属性和语义特征也不同。

“全部”一词中,“部”是“部分”的意思,“全部”即“所有的部分之和”,语义侧重各个部分的总和。既然是整体中的各个部分,那么部分间必然存在紧密的联系性,进而才可以构成一个整体;或者事物本身就是一个整体,很难分解成部分。因此,“全部”一词不仅表达出“相关联的各个部分之和”的意思,也强调“整个”“整体”之意。例如①以下例句均来自北京大学CCL现代汉语语料库。:

(9)表示音位的文字,只需要几十个字母就可以拼写语言中的全部音节,进而书写全部的词和句子。

(10)对教师职业缺乏认识,不愿把自己的全部精力献给教育事业,不安心从教,即使满腹经纶,才智过人,也难以做好教师工作,更谈不上成为一名优秀的人民教师。

(11)更重要的是因果关系并不是历史内在规律的全部,即使正确分析出史事之间的因果联系,也难说发现了规律。

例句(9)中,“全部”分别作“音节”和“词和句子”的定语。一种语言中含有一定数量的音节、词和无限多的句子,而正是这些构成了语言的层级系统,因此一种语言要素内部存在着紧密的联系性,并构成语言系统的一个层级。句子的意思正是将“全部音节”“全部词”“全部句子”分别作为一个系统和整体看待,并不强调其内部的构成情况。例句(10)中,“全部”作“精力”的定语,而“精力”一词本身不可数,也很难分解成部分,因此也作为一个整体看待,可以受“全部”的修饰。由例句(9)和(10)可见,“全部”作定语时,可以修饰具体名词和抽象名词,但要求所修饰名词内部各部分间有紧密联系或很难分解,语义侧重将其作为一个整体看待。例句(11)中,“全部”指历史内在规律的总和,但语义侧重将其作为一个整体,强调“因果关系”和“历史规律”这两个概念的不对等性。

“所有”意为所拥有事物数量的总和,是对一定范围内“有”物的总括,侧重一个个“有物”的总数,而个体之间不一定具有紧密的联系性。所修饰的名词可以是抽象名词,也可以是具体名词。例如:

(12)在智能结构上,知识、智力、技能等又是一个系统。所有这些便成了学校教育的多极的、多层次的、完整的系统。

(13)国家具体施行是政府以及政府所设立的所有工作部门和机关。

例句(12)中,“所有这些”指所有的知识、智力、技能等及其所构成的系统,句子的意思是智能结构由一个个与知识、智力、技能等方面相关的事物组成,而各个方面的事物间不具有紧密的联系性。例句(13)中,“所有”修饰“工作部门和机关”,而政府设立的各个工作部门和机关均是一个个相对独立的部门,即“所有”所修饰的对象间不具有紧密联系性,而仅仅表达个体的总和。

“一切”的意思是事物所包含的各个类别之和,语义重点于事物种类的总括,因此,“一切”只能修饰可分类的事物,不能修饰不可分类的事物。并且,在时空范围上,它包括了潜、显两个层面的总和。例如:

(14)教育是培养人的活动。这是教育区别于其他一切社会现象的根本特点,并贯穿于一切社会的教育之中。

(15)个人的一切才能和精神力量的发展和解放。

例句(14)和(15)中,“一切”修饰的名词性短语为“社会现象”“社会的教育”和“才能和精神力量”,它们都是一些抽象名词,所表达的事物特点具有不可数性。并且,“一切”所总括的是一个概念范畴,语义重点是其内部各个种类的事物的总和,包括已经显现的和潜在的。如例句(14)和(15)中“社会现象”和“才能和精神力量”,既指在共时平面内已经呈现出来的事物,也包括所表达的概念范畴在历时平面内过往呈现和将会呈现的事物。

三、“全部”“所有”和“一切”的互换条件

“全部”“所有”和“一切”的语义差别可以概括为:第一,三个词所表达的语义重点不同,“全部”强调整体;“所有”强调个体;“一切”强调类别。第二,充当定语、主语和宾语时,三者所修饰或指代的名词特征不同,“全部”要求总括的各个部分之间存在紧密的联系性;“所有”不要求总括的个体之间一定存在紧密的联系性;“一切”只能总括可以分类的事物,且多数是抽象名词。第三,从总括的时空范围大小看,“一切”总括的范围最大,包括潜、显两个层面的内容,“所有”总括的范围最小,仅指拥有和已显现的内容。以上语义差别正是影响和制约三者互换的原因所在。试比较:

(16)当然,家庭制度仅仅是中国传统的一部分而非全部,但以家庭制度作为理解中国传统的开端,则不失为一个较好的选择。

(16’)当然,家庭制度仅仅是中国传统的一部分而非所有,……。

*(16’’)当然,家庭制度仅仅是中国传统的一部分而非一切,……。

(17)历史是人人的历史,所有人都参与了历史的创造。

*(17’)历史是人人的历史,全部人都参与了历史的创造。

*(17’’)历史是人人的历史,一切人都参与了历史的创造。

(18)成人在生活中也要有意识地为幼儿创造条件,抓住一切机会,随时随地的培养幼儿的同情心和利他精神。

(18’)成人在生活中也要有意识地为幼儿创造条件,抓住全部机会,……。

(18’’)成人在生活中也要有意识地为幼儿创造条件,抓住所有机会,……。

例句(16)一组句子表达家庭制度与中国传统的关系,是一部分而非全部。句中,将“中国传统”视为一个整体性概念,即“全部”,而“家庭制度”是其中的一个组成部分。若换成“所有”,只表达出中国传统是一个个传统的总和的意思,未突出部分与整体的关系。而“一切”则扩大所指,与句义不符。例句(17)一组句子表达创造历史的对象,即一个个人,强调个体的总和。而这些人中,很难划分为有紧密联系的部分或种类,因此不能被“全部”和“一切”修饰。例句(18)一组句子表达成人抓住机会培养幼儿的问题,“一切机会”对机会涵盖的时空范围最大,包括已有机会和可创造的机会等各种各样的机会。而“所有机会”则将机会的范围缩小为已有机会,但也强调一个个机会的总和。但“全部机会”则不符合句义,没有突出句子表达的机会零散、各种各样的特征。

根据以上例句的分析可以得到:第一,当“全部”表达一个整体性概念时,一般可以换作“所有”,但不再将总括的事物作为一个整体来看待。但若换作“一切”则可能扩大总括的事物范围,与原表达意义不一致。第二,当“所有”表达一个个个体的总和时,若原表达没有表达出个体之间的类别归属和联系性,则一般很难与“全部”和“一切”互换。第三,“一切”表达的时空范围最大,涵盖潜、显两个方面的内容,若换成“全部”或“所有”则使总括的范围变小,使语义发生变化。

结语

“全部”“所有”和“一切”三者用法的差异性体现在语法和语义两个方面,虽然语法角度可以揭示三者用法的部分不同,如:“全部”可以作状语,但“所有”和“一切”不能;“所有”可以是动词,作谓语,但“全部”和“一切”不能。然而,三者作定语、主语和宾语时的不同和互换条件,语法视角却无法解释。语义上,第一,三者的语义侧重点不同:“全部”是各个部分的总和,强调整体性;“所有”是一定范围内某种事物的数量之和,强调个体;“一切”是各个种类之和,强调类别,因此仅能修饰可分类事物。第二,三者所总括的时空范围不同:“一切”总括的时空范围最大,既包括共时平面内已显现存在的事物,也涵盖历时平面内潜在的事物。而“全部”和“所有”均仅总括共时平面内已显现存在的事物。

[1]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[M].北京:商务印书馆,2012:1076,1250,1527.

[2]吕叔湘.现代汉语八百词[M].北京:商务印书馆,1999:457-459,522,609-610.

[3]杨寄洲.1700对近义词语用法对比[M].北京:北京语言大学出版社,2005:990-992,1366-1367.

[4]彭小川,严丽明.“全部”“所有”和“一切”的语义考察[J].世界汉语教学,2007(4):33-41.

[5]崔显军.试论“所有”与“一切”的异同[J].世界汉语教学,2007,(4):42-55.

【责任编辑李菁】

H146

A

1674-5450(2015)04-0106-03

2015-03-05

辽宁省社会科学基金规划项目(L11DYY051);辽宁省教育厅科学研究一般项目(W2013148)

王秋萍,女,辽宁沈阳人,沈阳师范大学讲师,文学博士。