格物致知和李约瑟之问

文_宗不争

格物致知和李约瑟之问

文_宗不争

一、李约瑟之问

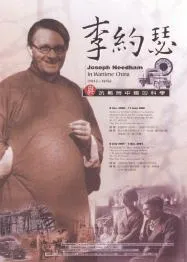

李约瑟,英国科学家,科技史专家。国人对这个名字也许并不陌生,对于中国的教育界来说,“李约瑟难题”和“钱学森之问”如同两块硬骨,卡在喉头,咽不下吐不出。

1954年李约瑟在他的巨著《中国科学技术史》第一卷中,首次正式提出这一难题:为什么近代科学、亦即经得起全世界考验并得到普遍赞扬的伽利略、哈维、维萨留斯、格斯纳、牛顿的传统(这种传统注定会成为统一的世界大家庭的理论基础)——是在地中海和大西洋沿岸,而不是在中国或亚洲其他任何地方发展起来的?1964年,李约瑟在《东西方的科学与社会》一文中再一次提出:为什么近代科学只在欧洲,而没有在中国文明(或印度文明)中产生?为什么在公元前一世纪到公元十六世纪期间,在应用人类的自然知识于人类的实际需要方面,中国文明远比西方更有成效得多?后来,李约瑟在1969年又重述了该难题:中国在16世纪以前的科技发展在许多方面超过西方,何以现代科学崛起于欧洲而非中国?

很多人把这个难题继续推广、简化,变成了“中国为什么没有产生科学”,这种简化也为中国教育界带来了持续的尴尬。

李约瑟这一问,似乎成了“天问”,其实,他并非刻意刁难中国人,事实上,他对中国古代文化心仪已久,他在专著《中国科学技术史》中,不止一次表达过对中国古代科技的赞叹。他本人亦被中国媒体称为“中国人民的老朋友”。李约瑟花费了大量时间和精力试图寻求这个问题的谜底,未能找到满意答案,他的确是真心实意地想求解。

就我看来,李约瑟和后世无数试图解答这一问题的中国人,都被这个问题本身困住了。李约瑟的“困”有情可原,他是英国人,不了解中国的学问之基很正常。中国人被困住却是大大的不该,当然,这种不该背后也有其历史原因,应该怪两位先生——德先生和赛先生。 明言之,“科学”是西方近现代历史发展的产物,以不科学来指责科学出现之前的思想或事物,实在是本末倒置。这譬如指责爷爷长得不像孙子,祖宗不会用iPhone。而合理的疑问应该是这样:指责一个人妄图制造“永动机”,不科学。孙子自然长得和爷爷相像,也正因如此,你可以在中国古代文化中找到无数的科学思维。

中国之所以没能孕育出近代科学,其实李约瑟已经在《中国科学技术史》中给出了答案,大致是:一、中国没有科学的自然观;二、中国人讲究实用,很多科学发现停留在经验阶段,没有形成理论体系。李约瑟还发现,仅从科学内部寻找问题原因是不够的,必须从科学外部即文化角度深层挖掘,于是他进一步提出后两点原因:三、科举制度把知识阶层束缚在名利和书本上。四、中国人不懂得用数字进行分析和管理。

这四点,经常被各种论述加以引申发挥,甚至引发相应的社会活动,达到自戕的程度。

二、致知格物的智慧

《简明不列颠百科全书》写道:“科学思想是环境(包括技术、应用、政治、宗教等)的产物,研究不同时代的科学思想,应避免从现代的观点出发,而需力求确切地以当时的概念体系为背景。”

《大学》中的格物致知,常被称为中国原始的物理学思想。我们不妨看看大儒朱熹是如何解释格物致知的。

格,至也。物,犹事业。穷至事物之理,欲其极处无不到也。(《大学章句》)致知之道在乎即事观理以格夫物。格者,极至之谓,如格于文祖之格,言穷而至其极夜。(《大学或问》)

所谓致知在格物者,言欲致吾知,在即物而穷其理也。盖人心之灵莫不有知,而天下事物莫不有理。惟于理有未穷,故其知有不尽也。是以《大学》始教,必使学者即凡天下之物,莫不因其己知之理而益穷之,以求至乎其极。至于用力之久,而一旦豁然贯通焉,则众物之表里精粗无不到,而吾心之全体大用无不明矣。此谓知之至也。(《补格物致知传》)

致知知识就一物上穷尽一物之理,致知知识穷得物理尽后我之知识亦无不尽处,若推此知识而致之也。此其文义知识如此,才认得定,便请以此用功,但能格物则知自至,不是别一事也。(《答黄土子耕五》)

天地中间,上是天,下是地,中间有许多日月星辰、山川草木、人物禽兽,此皆形而下之器也。然这形而下之器之中,便各自有个道理,此便是形而上之道。所谓格物,便是要就这形而下之器,穷得那形而上之道理而已。上而无极、太极,下而至於一草、一木、一昆虫之微,亦各有理。一书不读,则阙了一书道理;一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。须著逐一件与他理会过。虽草木亦有理存焉。一草一木,岂不可以格。如麻、麦、稻、粱,甚时种,甚时收,地之肥,地之跷,厚薄不同,此宜植某物,亦皆有理。

这就是朱熹所说的“格物致知”之学,而所谓“物理”,也就是穷究事理,它既包含着山川草木等自然物质乃至宇宙的生成原理(这一点与西方科学的基本思路相一致,也就是物理学与化学的宗旨),同时也包含着人生世事的变化规律。也就是说,致知格物至少融汇着物理学、化学、生物学、心理学、社会科学、哲学等智慧。

明代大儒王阳明格物,对着竹子“格”了七天,大病一场。这通常为人所讥,作为王阳明疯癫的证据。我们来看看阳明对格物的理解。

先儒解格物为格天下之物,天下之物如何格得?且谓一草一木亦皆有理,今如何去格?纵格得草木来,如何反来诚得自家意?

格者, 正也, 正其不正以归于正之谓也。正其不正者, 去恶之谓也。归于正者,为善之谓也, 夫是之谓格。

物者, 事也, 凡意之所发必有其事,意之所在之事谓之物。

致者, 至也, 如云丧致乎哀之致。《易》言‘知至之义’, ‘知至’者, 知也; ‘至之’者, 致也。‘致知’云者,非若后儒所谓充广其知识之谓也, 致吾心之良知焉耳。

身之主宰便是心; 心之所发便是意; 意之本体便是知; 意之所在便是物。如意在于事亲, 即事亲便是一物; 意在于事君, 即事君便是一物, 所以某说无心外之理, 无心外之物。

古之圣人,仰以观乎天文,俯以察乎地理,而人之道益明。盖以人性贯彻上下,通极内外,弥满于无垠,周匝于六合,苟一物之未知,是於性犹有所未尽也。故天地之道,虽悠远高深,学者不可不求其实矣。

王阳明的格物更加清楚,他所求的是天地之间的大道,故而天地宇宙人事皆在观照的视野中,并且中国人坚定地认为,其中的原理是统一的,穷究一物便可以万物。

由此,高攀龙的回答可能更加明确。

先生云:有梅於此,花何以白?实何以酸?有桃於此,花何以红?实何以甘?一则何以冲寒而即放?一则何以待暖而方荣?龙谓天地间物莫非阴阳五行,五行便是五色,便有五味,各自其所禀,纷然不同,固无足异。至发之先後,盖天地间有一大元亨利贞,各物又具一元亨利贞,杂然不齐,良有以也。

这就是格物致知与西方科学的区别,其差异之大,无法用统一的标准来测定。当然,其中似有隐秘的血缘联系,西方近代科学的起点吸收了众多的中国智慧。李约瑟之问,或者说中国式的李约瑟之问,实颇有些庸人自扰的意思。

李约瑟对中国古代科技充满赞叹

刘宗周曰:“格物之说,古今聚讼有七十二家!”

王守仁“格”竹子之理

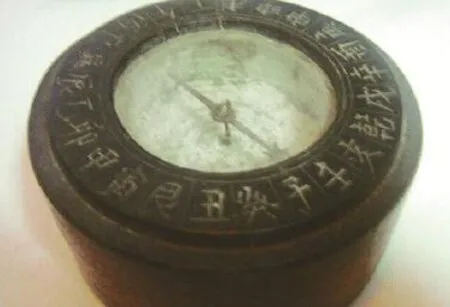

北宋时“指南针”已经运用于航海事业,而它在13世纪初才传入欧洲