工尺七调之间是怎样的关系?

杜亚雄

(中国音乐学院 北京 100101)

工尺七调之间是怎样的关系?

杜亚雄

(中国音乐学院 北京 100101)

工尺七调;笛子指法;乐律;旋宫技法

“工尺七调”是流传在笛子上翻吹七调的宫调系统,也是明清以来传统音乐中用以表示调高标准的七均。这一系统直接承袭燕乐二十八调①,是明、清两代乃至民国时期普遍应用的乐调系统,在我国乐学的宫调部分中占有很重要的位置。

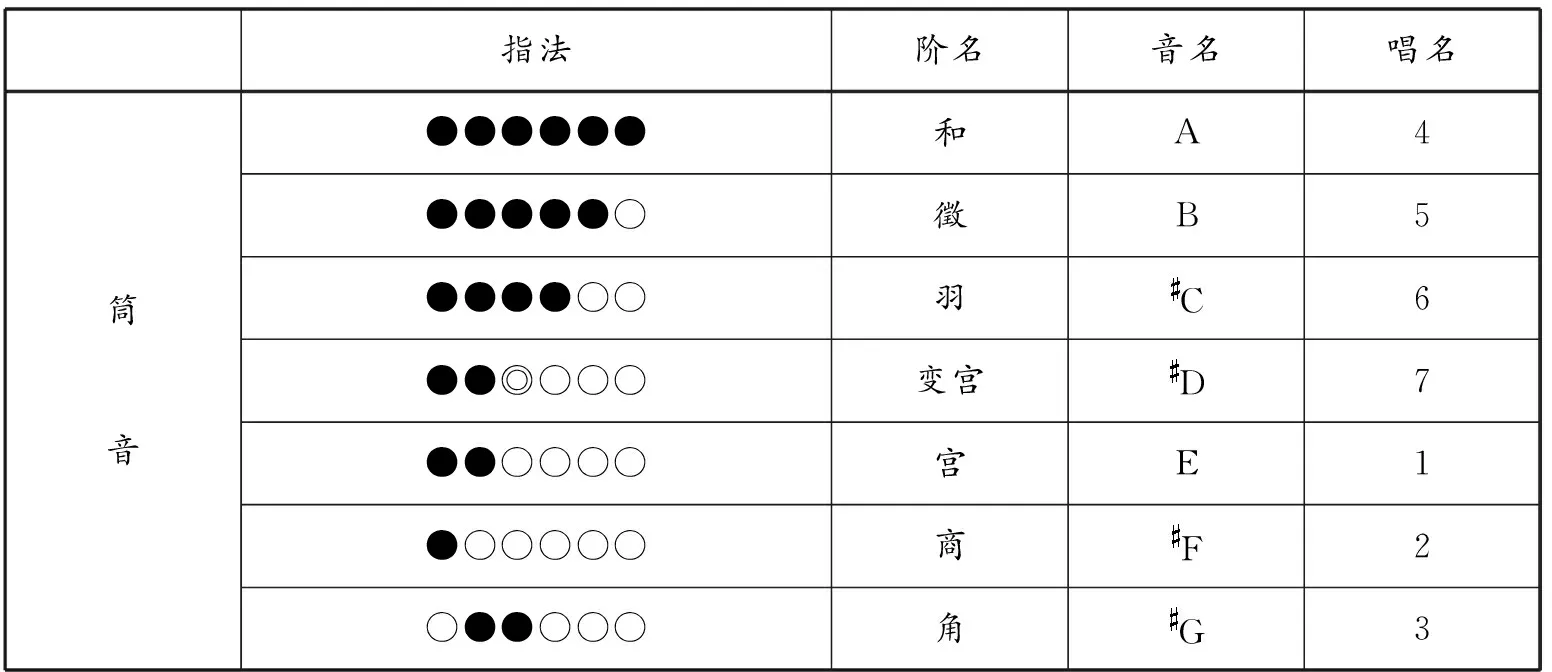

传统工尺谱的调门,一般说来并不具有绝对音高的意义,而只是笛子上的一种指法。如果用在六孔笛上开第三孔为“上”、筒音为“合”的指法,就叫“小工调”(又称 “平调”);开第六孔为“上”、筒音为“尺”的指法,就是“正工调”(又叫“正宫调”、“正调”)。由于笛子的长短、粗细不一,用不同的笛子演奏,实际的调高也是不一样的。如用筒音为A的笛子,小工调是D调,正宫调是G调;筒音为G的笛子,小工调则是C调,正宫调是F调。然而,当乐队用笛子定调时,这些调门又具有一定的音高意义了,因此才有“笛色”的说法。我国古代在很长一个历史时期里,都用筒音为A的笛子定调。

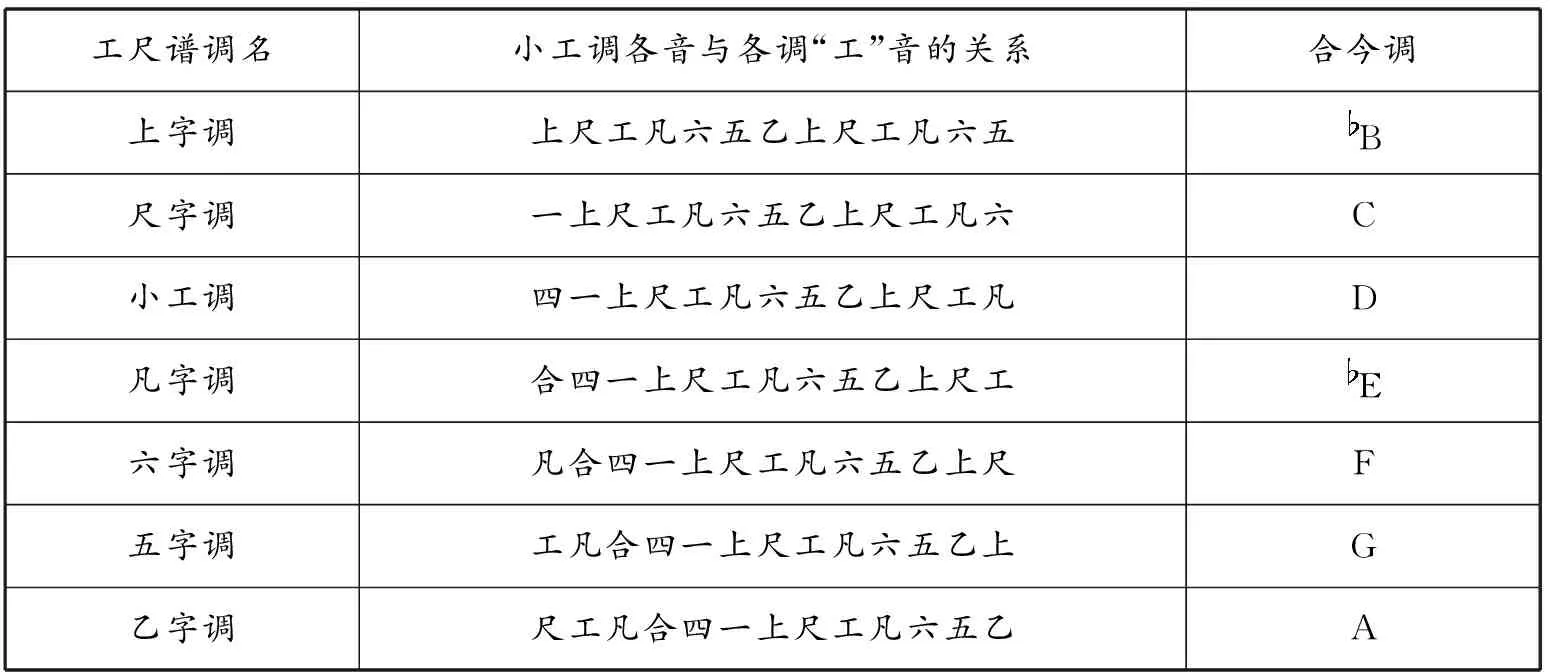

工尺谱调名小工调各音与各调“工”音的关系合今调上字调上尺工凡六五乙上尺工凡六五B尺字调一上尺工凡六五乙上尺工凡六C小工调四一上尺工凡六五乙上尺工凡D凡字调合四一上尺工凡六五乙上尺工E六字调凡合四一上尺工凡六五乙上尺F五字调工凡合四一上尺工凡六五乙上G乙字调尺工凡合四一上尺工凡六五乙A

表1[1]工尺七调之间的关系

通过此表不难看出,工尺七调以小工调为标准,是按本调的“工”字相当于小工调的某字而命名的。自杨先生提出这种说法后,许多基本乐理论著都采纳了他的意见。如李重光的《音乐理论基础》[2],晏成佺、童忠良、钟峻程的《基本乐理教程》[3],童忠良、崔宪等人编著的《中国传统乐理基础教程》[4]等。1982年由中国艺术研究院音乐研究所编写的《中国音乐词典》也因袭了杨荫浏先生的说法,工尺七调“一般根据曲笛孔序所示各调工尺字音位的相互关系以定调名,而以‘正调’(正宫调)或‘小工调’为基准。远在清代康熙以前,即有着这种翻七调的技术。”文中还用图画出了七调的调名与工尺字音位。③[5]

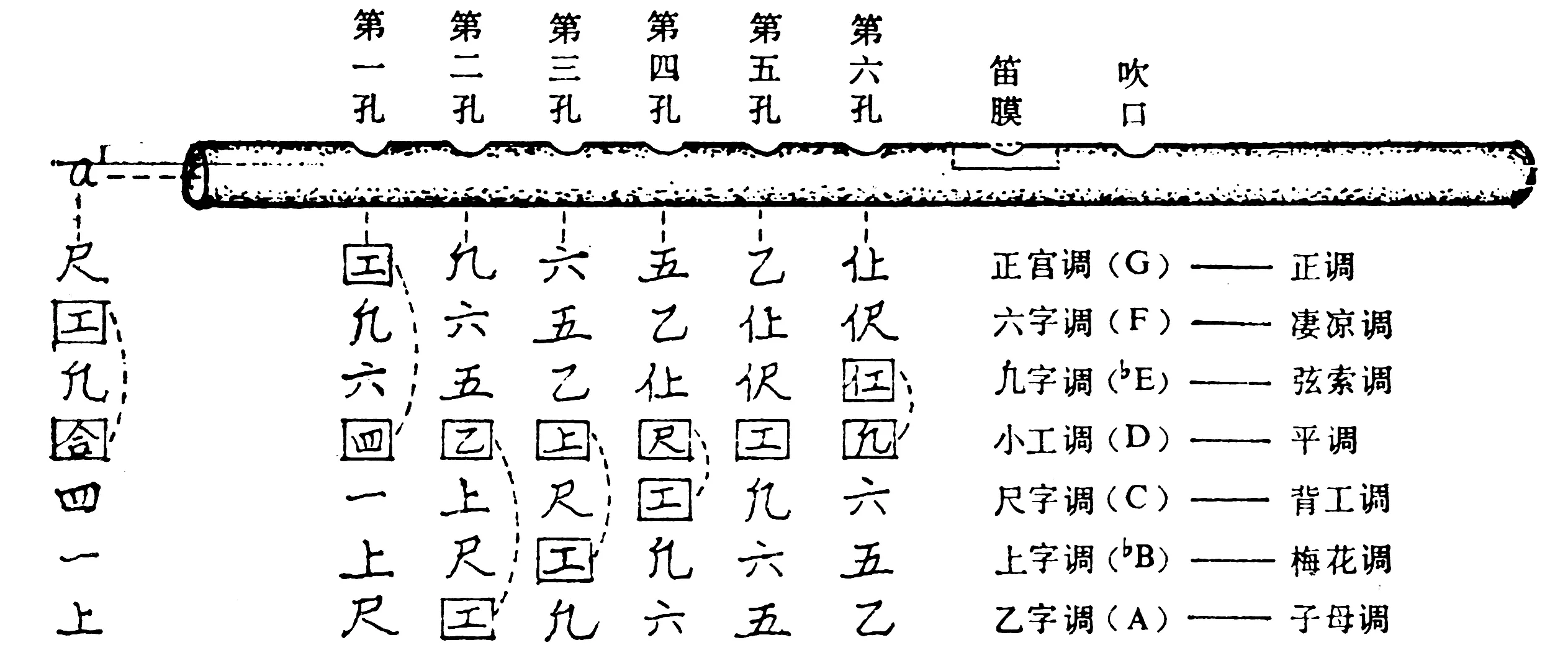

图1 七调调名与工尺字音位的比较

直至最近,还有不少有关基本乐理的论文[6]和中国传统音乐理论的著作[7]因袭这种说法。

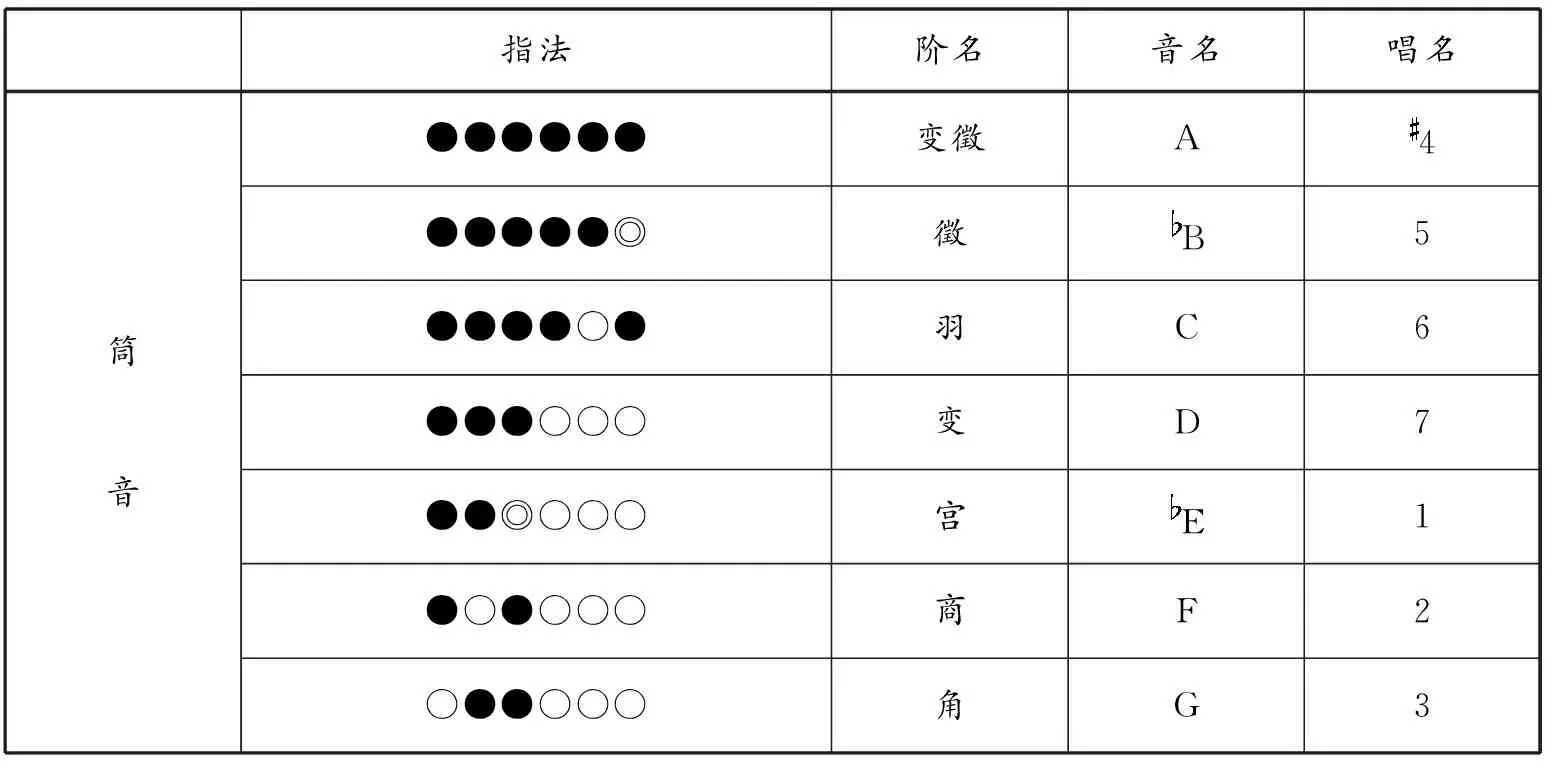

指法阶名音名唱名筒音●●●●●●变徵A4●●●●●◎徵B5●●●●○●羽C6●●●○○○变D7●●◎○○○宫E1●○●○○○商F2○●●○○○角G3

表2E调指法表

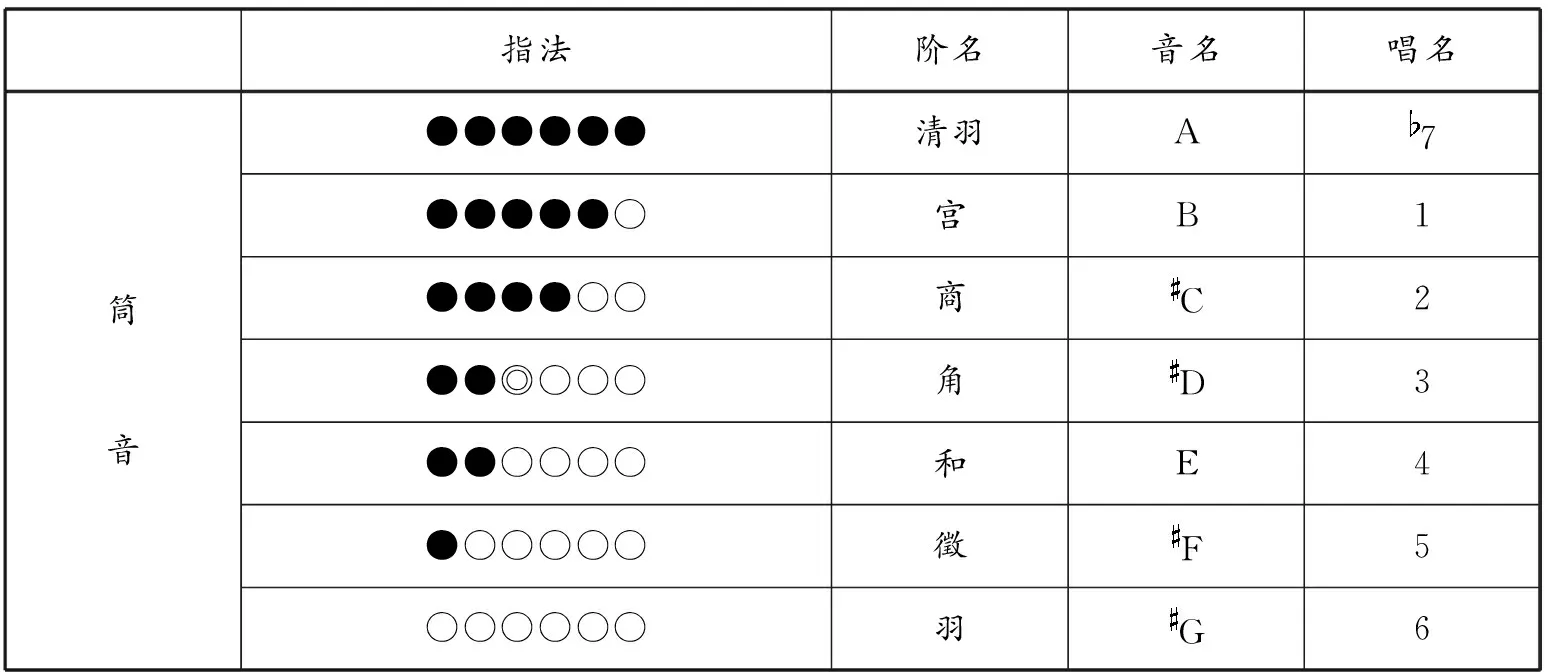

指法阶名音名唱名筒音●●●●●●清羽A7●●●●●○宫B1●●●●○○商C2●●◎○○○角D3●●○○○○和E4●○○○○○徵F5○○○○○○羽G6

表4 B调指法表

表5 E调指法表

有关民间工尺七调的记载,最早见于明末清初学者方以智所著之《通雅》一书。他说:

“以笛列七,则尺上乙五六凡工是也。尺生六,六生上,上生凡,凡生乙,乙生工,工生五,五生尺。清之重之,如十六钟加请声,谓之寄声、半声。此则可高可低,六字即有合字,五字即有四字。每一调则闭二字,如闭凡、上二字,则为平调;闭凡、乙二字,则为正调;闭五、尺二字,则为梅花调;闭六、尺二字,则为弦索调;闭五、工,则为凄凉调;闭乙、工,则为背工调;闭上、六,则为子母调。北调则微犯之,名曰犯。此凡吹人皆能言之。”[9]

这段文字一开头讲“以笛列七,则尺上乙五六凡工是也。”先讲笛子的筒音为“尺”,然后由上到下为序,介绍了笛子六个孔所发出的音。接下来的“尺生六,六生上,上生凡,凡生乙,乙生工,工生五,五生尺”这段话,杨善武在《元明清的两种音阶观念》一文中解释说是“与五度相生完全不同的四度相生关系。若依这种关系从筒音尺开始排列其七个谱字,即可看出这正是工尺七调七个宫音的关系。”[7]而且他还用下表来表示这七个调的关系:

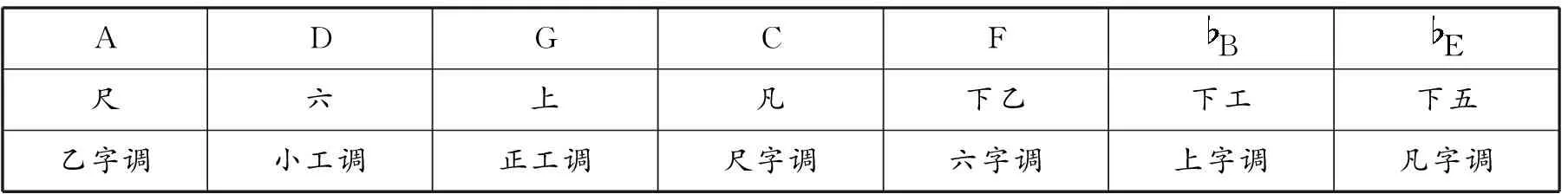

ADGCFBE尺六上凡下乙下工下五乙字调小工调正工调尺字调六字调上字调凡字调

表6工尺七调七个宫音的关系

正如杨善武指出的那样,这不是他自己的看法,而是杨荫浏先生的看法,而问题就出在这里。

接下来,方以智介绍了如何用超吹奏出高八度的音来,这就是“六字即有合字,五字即有四字”的原意,即“合的高八度音是六,四的高八度音为五”。

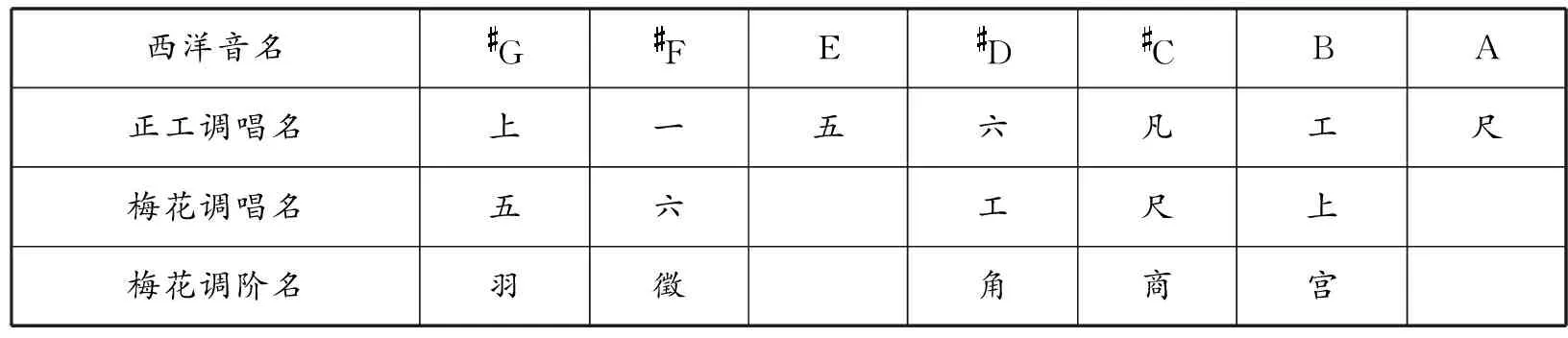

下面“每一调则闭二字”的文字,是以正调即正宫调的指法为准,讲每个调变声的位置,如“闭凡、上二字,则为平调”,就是说闭正调的凡、上二字,其他五个孔吹出来的就是平调的五正声。在讲到梅花调时,方以智讲“闭五、尺二字”,在谈弦索调时,他讲“闭六、尺二字”。

西洋音名GFEDCBA正工调唱名上一五六凡工尺梅花调唱名五六工尺上梅花调阶名羽徵角商宫

表7正工调与梅花调唱名比较

西洋音名GFEDCBA正工调唱名上一五六凡工尺弦索调唱名工尺上五六弦索调阶名角商宫羽徵

表8正工调与弦索调唱名比较

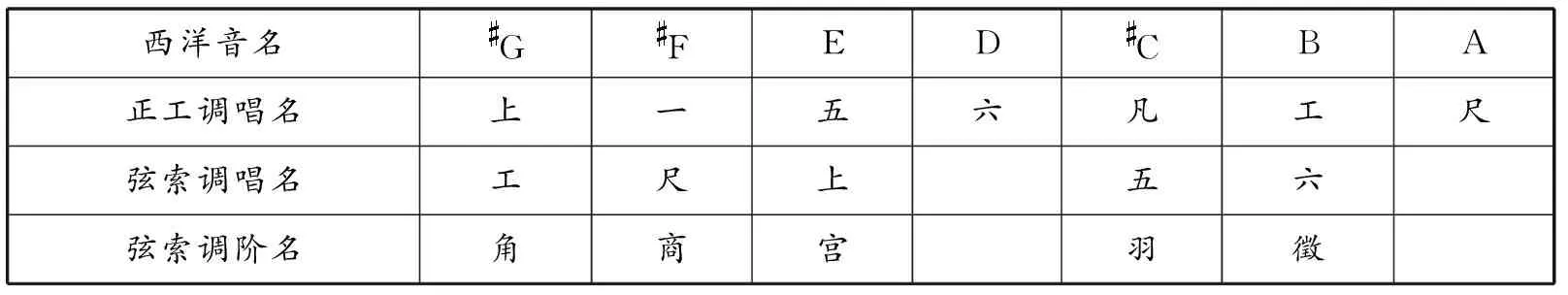

民间艺人所说的“借字”,实际上是一种“旋宫”,即西洋乐理中讲的“转调”手法,又分“单借”、“双借”和“三借”三类。

“单借”有两种,即“压上”和“变凡”。所谓“压上”,即在笛子上把发“上”字的音孔压起来,改为比它低半音的“一”字,也就形成了“以变为角”的“旋宫”。如果原调是筒音为A的笛子用小工调的指法吹奏,为D调,压“上”之后就将宫“旋”到了“合”字上,以筒音为宫,是A调。按照民间音乐家的说法这叫“扬调”,按西洋乐理的说法就是向属方向转调。“变凡”(又叫“隔凡”、“凡忘工”),即把“工”字变为“凡”字,也就形成了“以凡为宫”的“旋宫”,如果原调为D调,“隔凡”之后就将宫“旋”到了“凡”字上,以筒音为商,是G调。这种“旋宫”按照民间音乐家的说法叫“出调”,按西洋乐理的说法就是向下属方向转调。

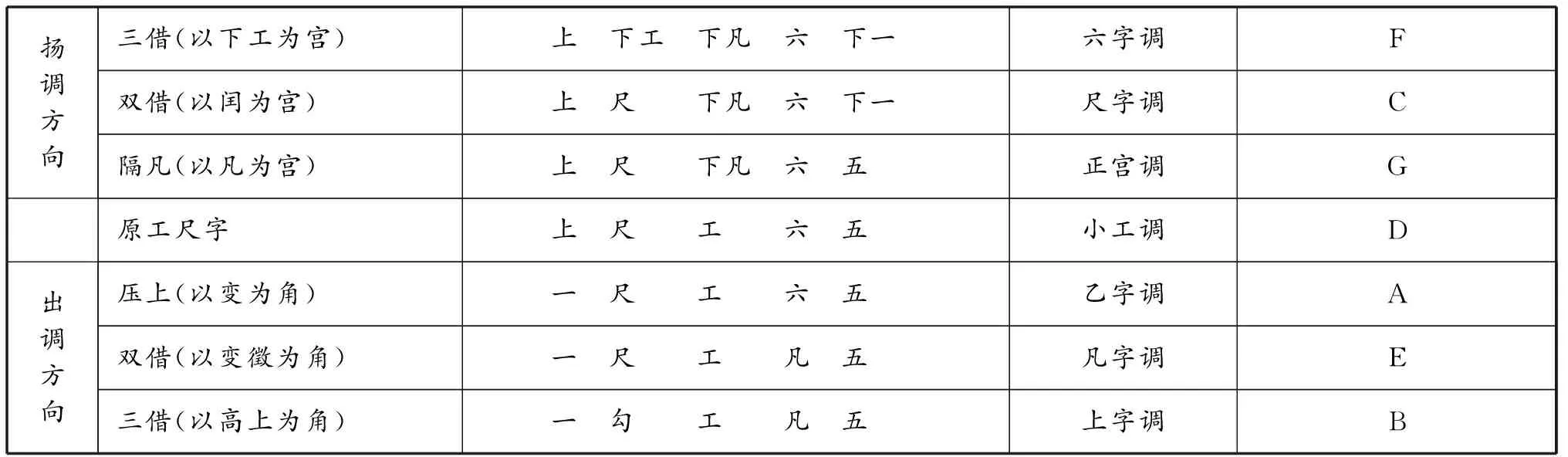

扬调方向三借(以下工为宫)上 下工 下凡 六 下一六字调F双借(以闰为宫)上 尺 下凡 六 下一尺字调C隔凡(以凡为宫)上 尺 下凡 六 五正宫调G原工尺字上 尺 工 六 五小工调D出调方向压上(以变为角)一 尺 工 六 五乙字调A双借(以变徵为角)一 尺 工 凡 五凡字调E三借(以高上为角)一 勾 工 凡 五上字调B

表9 “借字”手法

通过表9不难看出“借字”可能产生的六个调,是原调出调方向(即属方向)的三个调和扬调方向(即下属方向)的三个调,加上原调即七调。

注释:

①有关燕乐二十八调“在弦”还是“在管”,学术界曾有过争论,笔者赞成“在管”。有关燕乐二十八调和工尺七调的关系,洛地先生已在《〈唐二十八调拟解〉提要》(刊于《中国音乐学》1994年,第4期)一文中进行了详细论证。

②杨荫浏:《中国音乐史纲》,上海万叶书店,1952。

③工尺谱和五线谱一样,有固定调和首调两种不同的唱名法。首调唱名法即“上”字按其宫音所在的位置而改变,下表便采用了这种唱名法。固定唱名法则不论宫音所在位置如何,都按标准调(一般是正调)的唱名唱,就像线谱上都用C调的唱名唱各个不同的调一样。文中所引用方以智的那段文字,采用的就是固定唱名法。

④孙裕德:《洞箫吹奏法》,上海文艺出版社,1962。

⑤胡结续:《笛子吹奏法》,人民音乐出版社,1965。

⑥赵晓楠:《工尺谱常识与视唱》,人民音乐出版社,2014。

[1]杨荫浏.工尺谱浅说[M].北京:音乐出版社,1962:4.

[2]李重光.音乐理论基础[M].北京:人民音乐出版社,1962:248.

[3]晏成佺,童忠良,钟峻程.基本乐理教程[M].北京:人民音乐出版社,1990:194.

[4]童忠良,崔宪.中国传统乐理基础教程[M].北京:人民音乐出版社,2004:142.

[5]中国文学艺术研究院音乐研究所.中国音乐词典[Z].北京:人民音乐出版社,1985:269.

[6]杨善武.元明清的两种音阶观念——《我国音乐史上两种音阶观念》续[J].交响,2014(3):5-11.

[7]田耀农.中国传统音乐理论述要[M].北京:人民音乐出版社,2014:284.

[8]洛地.《唐二十八调拟解》提要[J].中国音乐学,1994(4):33.

[9][明]方以智.通雅:卷二十九[M]∥[清]乾隆御修·四库全书·子部·杂家类·文渊阁.北京:中华书店,1990.

J612.1

A

1004-2172(2015)04-0003-06

10.15929/j.cnki.1004-2172.2015.04.001

2015-06-12

杜亚雄(1945— ),男,博士生导师,中国音乐学院教授,浙江音乐学院特聘教授。

责任编辑:李姝