烟后稻宜优673不同栽插密度试验

朱宏生

(福建省武平县城厢镇农业技术推广站 364300)

武平县是全国、福建省产粮大县之一,耕地面积28 792 hm2,其中烟后稻种植面积5748 hm2。宜优673是福建省农业科学院水稻研究所引进的三系不育系宜香IA与自选恢复系福恢673配组育成的杂交香稻新组合,2006年通过福建省农作物品种审定委员会审定[1]。武平县从2009年开始引进作烟后稻种植,2010年示范推广,面积逐年扩大。经过4年多点种植、示范推广,均表现为米质优、群体整齐、株型适中、穗大粒多、结实率高、丰产稳产性好等特点,适宜在武平县作烟后稻种植。为探讨宜优673在武平县作烟后稻种植适宜的栽插密度,进行栽插密度试验。现将试验结果报道如下。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验设在城厢镇汾水村,海拔310 m,田块面积1005 m2,土壤为灰砂泥田,肥力中等,地势平坦,排灌方便,交通便利,前作为烤烟。参试水稻品种宜优673,由武平县种子管理站提供。

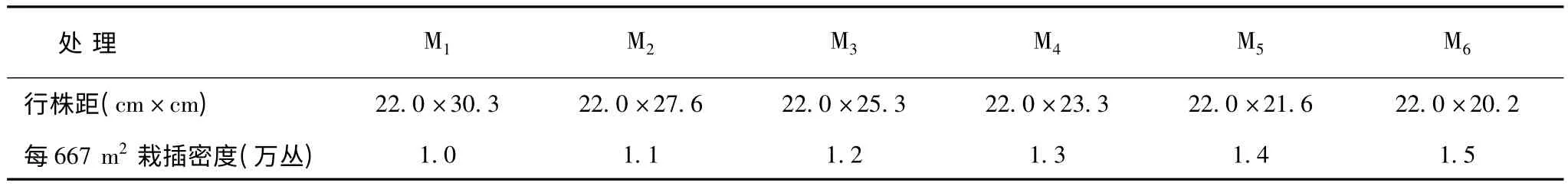

1.2 试验设计

试验设6个处理,即每667 m2栽插密度分别为M1(1.0万丛)、M2(1.1万丛)、M3(1.2万丛)、M4(1.3万丛)、M5(1.4万丛)、M6(1.5万丛),其株行距见表1。试验采取随机区组设计,小区面积4 m×6 m=24 m2,3次重复,四周设保护行,按设计的行株距用方格滚筒打好后插秧。试验采用大田湿润育秧方式,水稻于2014年6月10日播种,7月10日插秧,其他田间管理栽培措施按当地常规进行。记载各处理的播种期、移栽期、齐穗期和成熟期,成熟期每小区选有代表性的5丛稻株进行考种,考察其株高、穗长、每穗总粒数、结实率和千粒重;实割各小区产量,分别晒干、称重。

表1 试验处理

2 结果与分析

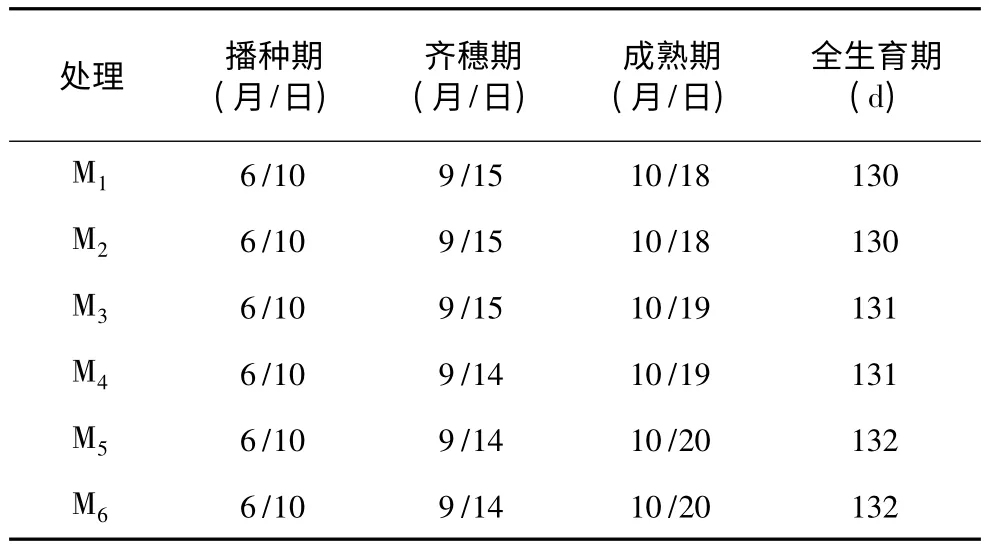

2.1 不同栽插密度处理水稻生育期表现

田间观察表明,不同的栽插密度对烟后稻宜优673的生育期影响不大 (表2),不同栽插密度处理宜优673的全生育期为130~132 d;栽插密度M5(1.4万丛)、M6(1.5万丛)的全生育期为132 d,M3(1.2万丛)、M4(1.3万丛)全生育期为131 d,M1(1.0万丛)、M2(1.1万丛)全生育期为130 d,随栽插密度的增大,成熟期有所推迟,全生育期有所延长。

表2 不同栽插密度处理宜优673生育期表现

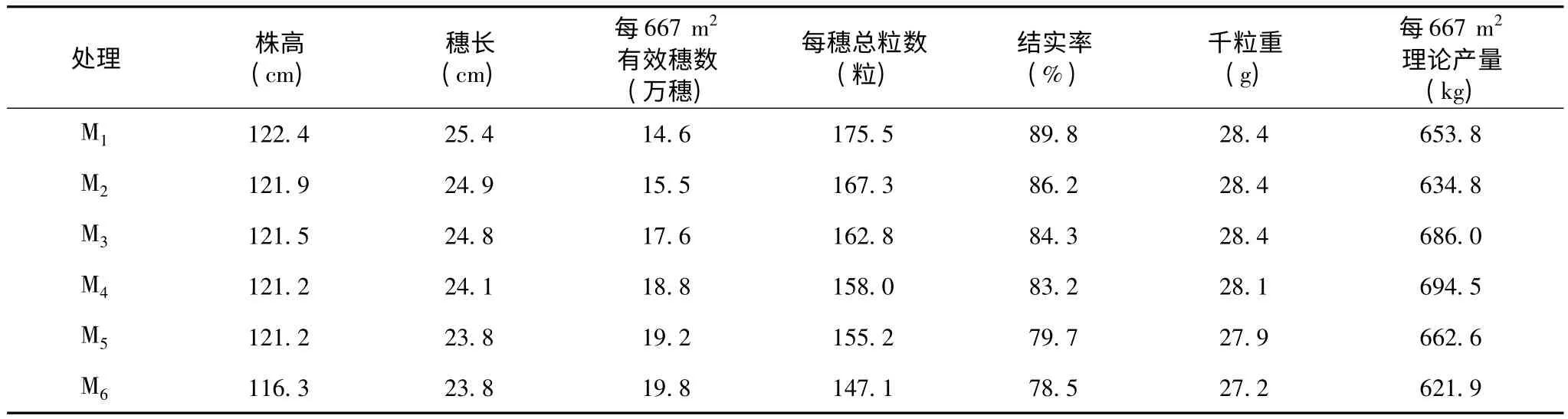

2.2 不同栽插密度水稻主要性状表现

不同的栽插密度对烟后稻宜优673的主要性状影响较大 (表3),随着栽插密度的增大,其株高、穗长、每穗总粒数、千粒重均呈下降趋势,但有效穗数呈现上升趋势。不同栽插密度株高116.3~122.4 cm,相差6.1 cm,处理 M1(1.0万丛)株高最高、处理 M6(1.5万丛)株高最矮。不同栽插密度穗长23.8~25.4 cm,相差1.6 cm,处理M1(1.0万丛)穗长最长、处理M6(1.5万丛)穗长最短、不同栽插密度每穗粒数147.1~175.5粒,相差28.4粒,处理M1(1.0万丛)每穗粒数最多、处理M6(1.5万丛)每穗粒数量最少。不同栽插密度结实率78.5%~89.8%,相差11.3个百分点,处理M1(1.0万丛/667 m2)结实率最高、处理M6(1.5万丛)结实率最低。不同栽插密度每667 m2有效穗数14.6万~19.8万穗,相差5.2万穗,处理M6(1.5万丛)有效穗数最多、处理M1(1.0万丛)有效穗数最少。不同栽插密度理论产量M4(1.3万丛)最高,每 667 m2为 694.5 kg;M3(1.2万丛)居第2,为686.0 kg;M6(1.5万丛)最低,为621.9 kg。

表3 不同栽插密度宜优673主要性状表现

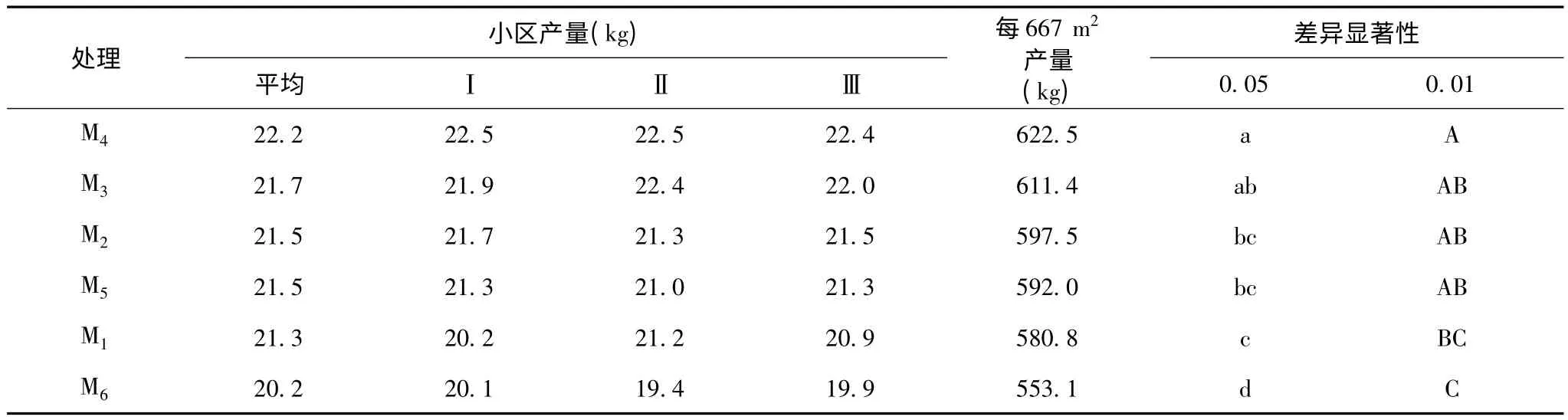

2.3 不同栽插密度水稻产量表现

不同栽插密度对烟后稻宜优673产量影响较大(表4),各处理每 667 m2产量 553.1~622.5 kg,其产量随栽插密度的增大呈现出先上升后下降的趋势。处理M4(1.3万丛)产量最高,达622.5 kg,较M1(1.0万丛)、M6(1.5万丛)分别增产41.7 kg、69.4 kg,达极显著水平;较 M2(1.1万丛)、M5(1.4万丛)分别增产25.0 kg、30.5 kg,达显著水平;较M3(1.2万丛)增产11.1 kg,但差异不显著。处理 M3(1.2万丛)每667 m2产量为611.4 kg,居第2位,较M6(1.5万丛)增产达极显著水平,较M1(1.0万丛)增产达显著水平;较M2(1.1万丛)、M5(1.4万丛)增产,但差异不显著。处理M6(1.5万丛)产量最低,每667 m2产量为553.1 kg。

表4 不同栽插密度处理的产量表现

3 小结

合理的栽插密度是改善烟后稻群体环境、优化群体结构、提高烟后稻产量的重要举措。试验结果表明,栽插密度对烟后稻宜优673产量影响较大,随着栽插密度的增大,其产量表现为先上升后下降趋势,每667 m2栽插密度1.3万丛的处理产量最高,达622.5 kg;其次为插植1.2万丛处理,为611.4 kg。说明每667 m2栽插1.3万丛能兼顾烟后稻群体和个体,产量最高,可以作为当地提高烟后稻单产的农艺措施来示范推广。

前人研究认为,移栽密度与产量关系呈现先增后减二次曲线变化,即在一定密度条件下,随着移栽密度的增大,水稻单产提高,但插植密度过高时会导致单产降低[2],这与本试验的结果相一致。不同的栽插密度对烟后稻产量产生显著影响,栽插密度过高过低因单位面积总穗数和粒数之间矛盾加剧,都不能实现烟后稻高产。只有适宜的栽插密度才能促进烟后稻各器官对养分的有效吸收和积累,从而达到增产的目的。

参与文献:

[1]陈采莲.优质稻新组合宜优673试种表现及高产栽培技术[J].福建稻麦科技,2006,24(4):31-32.

[2]董啸波.密度对南方双季晚粳稻产量和群体质量及品质的影响[D].南京:扬州大学,2013.