南京经济发展与城乡居民收入差距问题解析

毕发萍

(南京市统计局,江苏南京 210019)

南京经济发展与城乡居民收入差距问题解析

毕发萍

(南京市统计局,江苏南京 210019)

近年来,南京市经济社会稳定发展,城乡居民收入差距在逐步缩小。但通过对南京市与京沪杭及苏锡常的主要指标进行比较分析,发现农村居民在人力资本、产业间劳动生产率和社会保障水平等方面的差异导致了收入水平与人均经济指标水平趋势不匹配,进而造成城乡居民收入差距仍较大。为缩小城乡居民收入差距,建议提高农村居民收入、完善社会保障体系。

经济发展;收入差距;城乡居民

2014年,南京地区生产总值达到8820.75亿元,可比增长10.1%,按常住人口计算,人均107545元。随着南京市经济规模的不断扩张,社会经济也进入了更加激烈的转型期。经济发展形态多元化促进了居民收入格局的多样化,也带来了经济利益在不同群体间的配置调整,社会收入差距收缩难度加大。2014年,南京市城乡居民人均可支配收入分别为42568元和17661元,增长8.8%和10.3%,城乡居民收入绝对差距扩大到24907元。本文试对南京市与省外京沪杭及省内苏锡常经济发展与城乡居民收入情况进行比较,寻找南京短板,有的放矢,加快追赶步伐。

一、南京市与省内外重点城市主要指标对比

城乡居民收入是人均指标,所以这里也对南京市与京沪杭的人均经济指标进行比较。南京市与京沪杭三市的地区生产总值、固定资产投资额、公共财政预算收入、社会消费品零售额等总量指标均来自于各市历年国民经济和社会发展统计公报,按照本年人均指标=本年总量指标/常住平均人口的方法统一计算,再进行比较分析。

(一)南京与京沪杭比较

1.人均地区生产总值

南京市名列第一。2014年,南京市人均地区生产总值为107545元,比上年增加9534元。北京市、上海市和杭州市分别为99995元、97343元和103757元。南京市人均地区生产总值分别比京沪杭高出7550元、10202元和3778元。从近几年数据可以看出,自2013年开始,南京市人均地区生产总值已连续两年超过京沪杭三市,且差距不断拉大。

2.人均固定资产投资额

南京市独占鳌头。2014年,南京市人均固定资产投资额为6.66万元,京沪杭三市分别为3.55万元、2.49万元和5.58万元。南京市分别比京沪杭多出3.11万元、4.17万元和1.08万元。但从增幅看,南京市人均固定资产投资同比增长有所放缓,仅增长3.3%,分别低于北京市(5.5%)、上海市(5.5%)和杭州市(15.6%)2.2个百分点、2.2个百分点和12.3个百分点。

3.人均社会消费品零售额

南京市高居榜首。2014年,南京市人均社会消费品零售额为5.08万元,京沪杭三市分别为4.27

万元、3.60万元和4.33万元。南京市分别比京沪杭多出0.81万元、1.48万元和0.75万元。从增幅看,南京市人均社会消费品零售额同比增长18.5%,分别高出北京市(6.5%)、上海市(7.7%)和杭州市(8.2%)12.0个百分点、10.8个百分点和10.3个百分点。

4.人均公共财政预算收入

南京市屈居末位。2014年,南京市人均公共财政预算收入为11016元,京沪杭三市分别为18879元、18945元和11585元。南京市分别比京沪杭少7863元、7930元和569元1由于南京财政税收不包括省直属部门收取的部分,不是完全意义上的在地口径,如从GDP同口径角度来看,南京人均公共财政预算收入应该更大一些。。从增幅看,南京市人均公共财政预算收入同比增长8.3%,分别高出北京市(7.9%)和杭州市(8.1%)0.4个百分点和0.2个百分点,低于上海市(10.5%)2.2个百分点。

5.城乡居民收入差距

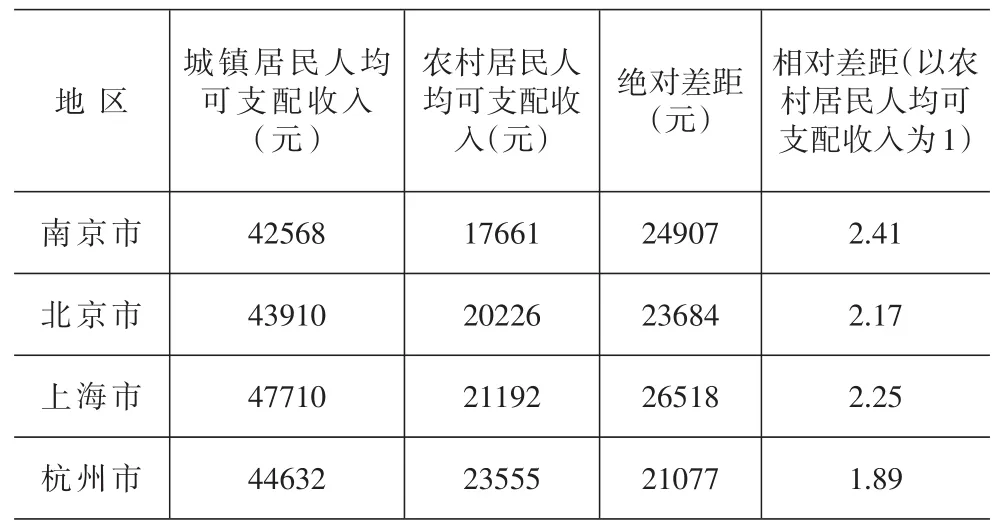

绝对差距居次席,相对差距占第一。2014年,南京市城乡居民人均可支配收入分别为42568元和17661元。城乡居民收入绝对差距达到24907元,相对差距(即城乡居民收入比)为2.41:1。与京沪杭三市相比,南京市城乡居民收入相对差距居四市之首,绝对差距仅低于上海市(表1)。锡市少22382元和18844元,仅比常州市多3122元。

表1 2014年南京市与京沪杭三市城乡居民收入及差距

(二)南京与苏锡常比较

1.人均地区生产总值。南京市位列第三。2014年,南京市人均地区生产总值为107545元,比上年增加9534元。苏锡常三市分别为129927元、126389元和104423元。南京市分别比苏州市和无

2.人均固定资产投资额。南京市位列第三2014年,南京市人均固定资产投资额为6.66万元苏锡常三市分别为5.88万元、7.14万元和7.05万元。南京市仅高出苏州市0.78万元,分别低于无锡市和常州市0.48万元和0.39万元。从增幅看,南京市人均固定资产投资同比增长3.3%,分别低于苏州市(3.6%)、无锡市(15.1%)和常州市(13.9%)0.3个百分点、11.8个百分点和10.6个百分点。

3.人均社会消费品零售额。南京市名列第一。2014年,南京市人均社会消费品零售额为5.08万元,苏锡常三市分别为3.83万元、4.71万元和3.84万元。南京市分别比苏锡常多出1.25万元0.37万元和1.24万元。从增幅看,南京市人均社会消费品零售额同比增长18.5%,分别高出苏州市(11.7%)、无锡市(11.2%)和常州市(12.9%)6.8个百分点、7.3个百分点和5.6个百分点。

4.人均公共财政预算收入。南京市位列第三。2014年,南京市人均公共财政预算收入为11016元,苏锡常三市分别为13632元、11830元和9244元。南京市分别比苏州市和无锡市少2616元和814元,比常州市多1772元。从增幅看,南京市人均公共财政预算收入同比增长8.3%,分别高出苏州市(8.2%)、无锡市(7.7%)和常州市(6.0%)0.1个百分点、0.6个百分点和2.3个百分点。

5.城乡居民收入差距。绝对差距和相对差距均居首位。与苏锡常三市相比,2014年南京市城乡居民收入绝对差距和相对差距均居四市之首(表2)。

表2 2014年南京市与苏锡常三市城乡居民收入及差距

从上述人均经济指标来看,南京市经济发展水平不比京沪杭、苏锡常差,但与之相比,城乡居民收入的整体水平却有所不足,尤其是农村居民人均可支配收入明显落后,城乡居民收入差距较大。

二、制约南京市城乡居民收入协调发展的主要原因

南京市居民收入水平,尤其是农民收入,与人均经济指标水平趋势不匹配,城乡居民收入差距显著。其根源表面上看依然在于相对明显的城乡二元结构积淀,而实际上造成城乡居民收入差距较大且高于京沪杭三市的直接原因,则是相对于城镇居民,南京市农民收入增速较慢,无法弥补历史差距。

(一)人力资本差异导致工资性收入差距拉大

近年来,农村城市化水平不断提高,越来越多的农民离开土地,进入工厂,工资性收入在农村家庭收入的比重越来越大,工资性收入增长直接决定了农村居民整体收入趋势。2014年,南京市农村居民人均工资性收入为12868元,同比增长10.2%,工资性收入占纯收入的比重为72.9%。但与京沪杭三市相比,南京市农民工资性收入最低,分别低于北京市(13072元)、上海市(13430元)和杭州市(14809元)204元、562元和1941元。同期,南京市城镇居民的工资性收入为26792元,在四市中也处于末位,分别低于北京市(33044元)、上海市(30629元)和杭州市(27638元)6252元、3837元和846元。南京市城镇居民人均工资性收入是农村居民的2.1倍,差距较为悬殊。从近年来情况看,南京市城乡居民的工资性收入相对差距基本稳定保持在2.7-3.0的水平,这是南京市城乡居民收入差距的最主要因素。

究其原因,是农村人力资本存量少,且农村“人力资本”型人口向城市单向外溢所致。改革开放以来,虽然农村教育投资有所增加,城乡居民受教育的差距也有了一定程度的缩小,但由于历史惯性原因,农村人力资本存量偏低的现实在短期内还不可能从根本上得以扭转。同时,从农村流向城镇的农村劳动力不是一般意义上的农村剩余劳动力,而是农村“人力资本”型人口,他们通过升学、劳动力转移等途径流向城镇及非农产业。人力资本水平越高、返回农村的可能性越小,城乡人力资本之间的差距越拉越大,直接导致城乡人力资本存量和人力资本价值增值能力差距拉大。城乡劳动力素质差距最终在居民收入差距上得以体现,并在代际间累进扩大。

(二)产业间劳动生产率差异导致经营性收入差距拉大

产业间劳动生产率差异越大,产业间收入差距越显著,其影响也会投射在城乡居民收入差距上。近十年来,国民经济中的第一产业比重持续下降。2014年,南京市第一产业增加值在地区生产总值中的比重已经降至2.5%。目前南京市的农业发展主要依托于现代农业,而现代农业的发展则依赖农业技术进步,但农业科技成果的转化比工业等其他产业更为困难。农业科技投资风险大、周期长、见效慢的特点,使其在与工商业之间以及其他非农生产性投资效益的比较中,处于劣势。另外,农业技术推广具有很强的共享性和公益性,农业技术提供者很难从市场得到相应的回报。因此,农业生产率远低于非农业部门的劳动生产率,而农业生产几乎全部集中在农村,这就导致城乡居民劳动生产率水平差异的扩大,必然造成城乡居民经营性收入的较大差距。而南京市农村居民经营净收入占可支配收入比重仅次于工资性收入,是不可或缺的重要收入来源,2014年达到16.2%,分别高出京沪两市11.9个百分点和11.3个百分点。从历史数据可以看出,南京市农村居民经营净收入又以农业生产为主,占到经营净收入的45%以上。城镇居民家庭经营则多集中于第三产业,劳动生产率相对较高,带来的收益也较高。由此,产业间劳动生产率的差异也拉大了城乡居民经营收入的差距。

(三)社会保障水平差异导致转移性收入差距拉大

社会保障体系的建立和完善,不仅减少了居民在医疗、养老等方面的支出,还直接增加了居民的转移性收入。但由于历史上存在的明显城市倾

向,造成了初期农村社会保障体系的滞后,城乡社会保障水平不同,致使城乡居民转移性收入产生差距。虽然南京市不断加快推进和完善城乡统筹社会保障,但这个差距在短期内还难以完全消除。2014年,南京市城镇居民人均转移净收入为6639元,同比增长9.5%,占可支配收入的比重为15.6%。农村居民人均转移净收入为1051元,同比增长9.6%,占可支配收入的比重仅为6.0%。城乡居民转移净收入绝对差距达到5588元,城镇居民转移性收入是农民的6.3倍之多。

与京沪杭三市相比,南京市城镇居民转移净收入和占比均仅低于北京市和上海市,高于杭州市。2014年,南京市农村居民转移净收入和占比均位列四市第三,增幅则居末位。在最低工资标准上,自2014年11月1日起,南京月最低工资标准已调高至1630元(溧水区与高淳区为1460元)。截至目前,在其他各市尚未做新的调整之前,分别比京沪杭三市低90元、390元和20元。

三、缩小南京市城乡居民收入差距的建议

解决南京市居民收入差距的基本思路是:以增加农民收入和城镇低收入人群收入为主线,实施“扩中”、“保低”、“调高”战略,促进“中间比例大、两头比例小”的“橄榄型”收入格局形成。

(一)经济反哺民生,让民众尽享发展红利

社会公众在观察“GDP”高增长的同时,普遍感受到收入增长与之脱节,以及两者之间的“落差”。因此,在重视经济增速的同时,更需注重居民增收,提升民众的切身“幸福感”,只有这样“人性化的GDP”,才会被最广泛的民众所接受。经济反哺民生,让民众尽享发展红利,才是解决居民收入差距的根本之举。政府除了在最低工资和最低生活保障等方面给予补贴和政策扶持外,更需要给低收入群体对远期价值的导向和鼓励,帮助提高职业技能和创收能力。对人数最多的普通城乡居民来说,工资性收入是他们的主要收入来源,进一步加快工资性收入增长,是提高最广泛中间群体居民收入的根本途径。

(二)协调城乡发展,缩小城乡居民收入差距

缩小城乡居民收入差距的关键在于协调城乡统筹发展,加快提高农民收入水平。关键在于以下两个方面:一是全面提高农业和农村经济整体实力与效益,以增加农民收入为目标,继续深化农村改革,依靠科技进步,推进产业升级,加快发展现代农业。二是实现农村劳动力的根本转移,提高城市化水平。实现城乡劳动力市场一体化,鼓励农村剩余劳动力向非农产业转移。同时,还必须通盘考虑城乡社保体系的完善问题。当前,不论是城市还是农村,都面临着就业、养老、医疗等一系列社会保障问题,尤其是农民抗生活风险能力更弱,因病致贫、返贫,一直是农村贫困群体的首要根源。要把保障困难人群的基本生活作为重点,进一步完善失业保险、下岗职工基本生活保障及居民最低生活保障这三条保障线;进一步完善进城农民工及其家属的教育、就业、医疗等保障机制,促进进城农民与城市居民享有同样的发展权利,从而实现农村劳动力根本转移;进一步建立和完善城乡统筹的社会保障体系,以城乡全覆盖为起点,逐步提高保障水平,特别是要加快提高农村、农民的保障水平,最终达到缩小城乡居民收入差距的目的。

(三)授之以渔,提高农民的就业能力

提高农民就业能力对促进农民增收、缩小城乡收入差距都至关重要。改革和发展农村教育、完善职业教育培训,是提高农民就业能力的根本途径。一是夯实教育基础,提高农村教育整体水平。加大农村教育经费的投入力度,进一步完善农村教育软硬件设施;加强对农村教育经费的监督管理,保证农村教育体系的持续有效运行。二是立足实际需要,提高职业教育培训水平。职业教育培训水平在不同程度上会影响农民就业的难易程度、就业结构、就业的稳定性和收入水平。职业教育培训是提升农村居民素质,提高其就业和收入能力的必要方式和主要途径。为提高农民的就业能力,有必要通过多种方式筹集资金,依据社会需要和农民意愿,以及其自身水平,建立分层次、有重点的农村职业教育体系。

(责任编辑:高萍萍)