阶段变化模型下大学生高级阶段锻炼行为调查与归因

徐梓轩

(南京医科大学体育部,江苏南京210029)

阶段变化模型下大学生高级阶段锻炼行为调查与归因

徐梓轩

(南京医科大学体育部,江苏南京210029)

文章运用“阶段变化模型”理论,对现处于锻炼行为高级阶段的大学生展开调查与研究。研究结果表明,大学生课余体育锻炼行为阶段符合正态分布的特点,其中达到锻炼行为高级阶段的学生占25%。高级阶段中,不同性别与学科学生的锻炼行为分布均存在显著性差异。行动阶段影响因素依据效应相关性大小依次为:坚持性、锻炼兴趣和性别等。维持阶段因素依据效应相关性大小依次为:自我效能、坚持性以及锻炼兴趣。锻炼行为高级阶段的影响因素主要归为内部因素。

锻炼行为阶段变化模型大学生归因分析

1 前言

大学阶段是广大青年学生系统接受体育教育、养成体育锻炼习惯的关键时期,也是高校体育培养学生锻炼意识与能力,从而形成终身体育观念的重要阶段。党的十八届三中全会中明确指出要“强化体育课和课外锻炼,促进青少年身心健康、体魄强健”。为此,共青团中央、教育部、国家体育总局、全国学联四部门联合下发了《通知》,决定从2014年起,在全国高校范围内全面启动和广泛开展大学生“走下网络、走出宿舍、走向操场”的主题群众性课外体育锻炼活动。各地高校积极响应通知要求,开展了形式多样的课外体育锻炼活动,在帮助和促进广大学生积极参与体育锻炼、提高体质健康水平等方面营造了良好氛围,取得了一定成效。但不可忽视的是由于学生学习就业压力增大、对网络和移动媒体等科技产品依赖程度加深、群众性体育活动载体不足等原因,当代大学生群体对体育锻炼的自主意识稍显欠缺,身体素质和健康状况存在下降的趋势。为此,广大体育工作者更应认真思索、深入探究大学生参与体育锻炼的现状、特点以及不同锻炼阶段的学生所呈现锻炼状况的因由等问题。本研究将视角集中于积极参与锻炼的大学生中,运用阶段变化模型理论(Stages of Changes Model),通过调查大学生的课余体育锻炼行为,分析体育锻炼行为处于高级阶段学生的具体分布情况与特点。在此基础上,以锻炼心理学、行为学相关理论为指导,深入探讨该阶段人群持续锻炼的因由,并对此进行归因分析。通过寻求科学合理的途径引导学生,促使更多的学生进行体育锻炼,并由锻炼的低级阶段向高级阶段过渡,为终身体育的实现打下坚实的基础。

阶段变化模型理论[1,2],属于跨理论模式(Transtheoretical Model)[3]的一部分,由Prochaska和Diclemente[4]于1983年首次提出。该理论是认识和预测人类行为变化的基础理论,被广泛运用在各类行为学的研究中。它综合了行为发展过程中的认知、变化以及时间等因素,认为人的行为改变是一个动态变化的过程,可被分为五个阶段。在锻炼行为研究中,五个阶段的概念界定如下:(1)无意图阶段(precontemplation),个体在未来6个月内无锻炼行为,且无实施体育锻炼的意图。(2)有意图阶段(contemplation),个体在未来6个月内无锻炼行为,但有实施体育锻炼的意图。(3)准备阶段(preparation),个体制订了行动计划,参加了体育锻炼,但没有形成规律,不具有稳定性。(4)行动阶段(action),个体进行了有规律的体育锻炼,但不足6个月。(5)维持阶段(maintenance),个体进行有规律的体育锻炼,并已保持了6个月以上[5]。本研究中有规律的体育锻炼是指每周锻炼三次以上,每次锻炼超过20分钟的锻炼行为[6]。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

本研究以南京大学、中国药科大学、南京医科大学、南京航空航天大学、南京工程学院和晓庄师范学院6所高校中一至四年级的学生为调查对象,研究大学生高级阶段锻炼行为的分布情况及其归因。调查中学生问卷发放共计536份,回收485份,回收率90.49%。其中有效问卷468份,有效率96.49%,男生共213人,女生共255人。

2.2 研究方法

本研究主要采用了以下方法。文献资料法:检索查阅国内外有关体育锻炼与行为阶段最新的文献和报告;问卷调查法:锻炼行为阶段的测量参考Cardinal提出的锻炼阶段量表[7],相关影响因素参考访谈与检索文献的结果设计开放式调查问卷一份,对南京市6所本科类院校的大学生进行问卷调查。问卷效度检验采用五级程度对内容和结构进行检验,信度检验运用重测法,结果均符合统计学要求;数理统计法:运用Microsoft Excel 、JmpData Table软件对有效样本数据进行统计和分析;逻辑分析法;对统计结果进行逻辑分析推理,综合运用了比较与类比、归纳与演绎、分析与综合的逻辑方法,提出合理的建议和对策。

3 结果与分析

3.1 大学生锻炼行为阶段分布调查

依据本次调查的结果,经数据统计发现,大学生课余体育锻炼行为阶段符合正态分布曲线的特点。处于中间阶段,即准备阶段的人数比例明显较高,而两端阶段的人数比例逐渐下降,且都相对较少。统计结果见表1。

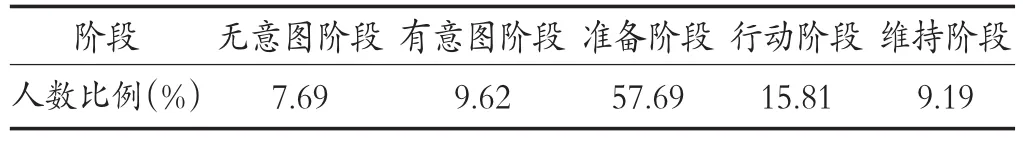

表1 大学生课余体育锻炼行为阶段人员分布比例

如表1所示,首先,9.19%的学生处于维持阶段,进行规律锻炼且已超过6个月。15.81%的学生处于行动阶段,进行规律锻炼但持续时间未超过6个月。以上两个阶段处于锻炼行为发展的末端,学生的锻炼行为都表现为规律锻炼,仅在持续时间上稍有差异。因此,本研究将行动阶段和维持阶段归为体育锻炼行为的高级阶段。在总调查样本中,高级阶段占比25%。在锻炼人群中,占比30.23%。二者在比例分布上都相对较少。其次,处于准备阶段的人数达到57.69%,在本次调查中所占比例最高。该阶段的锻炼情况为偶尔进行,锻炼行为不具有规律性。本研究将准备阶段归为体育锻炼行为的中级阶段。再次,处于无意图阶段和有意图阶段的,分占总调查人数的7.69%和9.62%。两个阶段处于锻炼行为发展的初期,均无锻炼行为,仅在锻炼意向上有所差异。因此,本研究将无意图阶段和有意图阶段归为体育锻炼行为的初级阶段。总体而言,82.69%的学生日常正在进行不同程度的体育锻炼,参与锻炼的情况良好。

综上所述,大学生课余体育锻炼行为阶段符合线性正态分布的特点。中间阶段的人数最多,两端阶段人数较少。学生总体参与体育锻炼的情况良好,人数超过八成。但学生体育锻炼行为发展到高级阶段的人数较少,绝大多数停留在中级阶段,锻炼行为不稳定。

3.1.1 大学生高级阶段锻炼行为性别分布差异

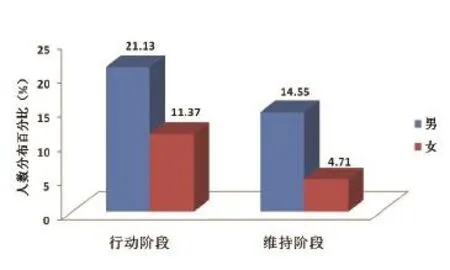

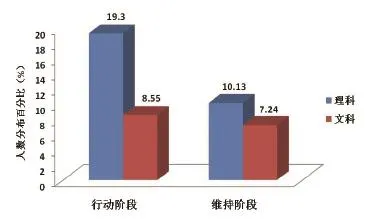

性别差异区分两性的基本特征。二者个体在形态结构、生理机能、个性心理等方面都会存在明显的差异,外在的社会环境也会对其产生影响。针对性别特征,现对大学生课余体育锻炼行为高级阶段的分布进行调查,具体分布情况见图1。

图1 大学生课余体育锻炼行为高级阶段性别分布比例

如图1所示,高级阶段中男生的占比远高于女生。其中,行动阶段男女生比例接近2:1,维持阶段男女生比例达到3:1。经卡方检验X2=27.801,P<0.0001,表明不同性别在体育锻炼行为高级阶段分布上具有显著性差异。对比处于中级阶段的学生,男生占比51.64%,女生占比62.75%。由此可发现,就参与锻炼的学生而言,男生的比例要高于女生,且男生中发展到高级阶段的人数较多。女生则多停留在中级阶段,没有向高级阶段过渡,具备锻炼意识,但行为呈现偶然性的居多。

综上可见,不同性别学生在高级阶段的分布差异显著,男生达到锻炼行为高级阶段的程度明显优于女生,并且越向锻炼行为的高级阶段发展,男生的占比越高。另一方面,男生在锻炼行为的坚持性与规律性上要优于女生。

3.1.2 大学生高级阶段锻炼行为年级分布差异

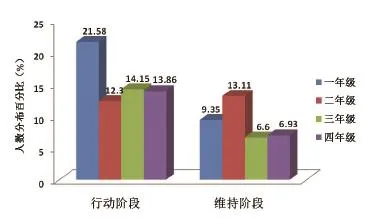

年级区分学生的修业年限,体现了学生接受高等教育的程度,以及大部分学生年龄上的差异。针对年级特征,现对大学生课余体育锻炼行为高级阶段的分布进行调查。具体分布情况见图2。

图2 大学生课余体育锻炼行为高级阶段年级分布比例

如图2所示,高级阶段中各年级的分布情况无明显特征。经卡方检验X2=18.892,P=0.0912,表明不同年级的学生在体育锻炼行为高级阶段的分布上无显著性差异。通过分析各阶段不同年级学生的人数分布情况,可以看出行动阶段的人数分布主要呈递减趋势。一年级的人数分布明显较高,在四个年级中参与锻炼的情况最为积极,其余年级人数分布则相对较少。维持阶段中,二年级的人数分布明显较高,一年级次之,三、四年级人数分布情况相对较少,可见二年级学生在四个年级中参与锻炼的坚持性最好。

体育锻炼行为属动态性的变化,存在向高级阶段发展和向初级阶段倒退两种变化情况。本研究对各个年级学生进行了动态变化的调查分析,发现各年级都有学生呈现阶段倒退的现象。此类学生曾经处于锻炼行为的高级阶段,但目前偶尔进行锻炼或是不锻炼,退回到中级或初级阶段。各年级的占比分别为:一年级44.6%;二年级37.6%;三年级50%;四年级48%。可见,高年级学生中出现倒退现象的较多,锻炼的坚持性不及低年级学生。

综上所述,不同年级学生在高级阶段的分布无显著性差异。低年级学生在高级阶段中占比较多。其中一年级学生锻炼积极性良好,但坚持性稍显欠缺,二年级学生锻炼的规律性与坚持性都相对较好。

3.1.3 大学生高级阶段锻炼行为生源地分布差异

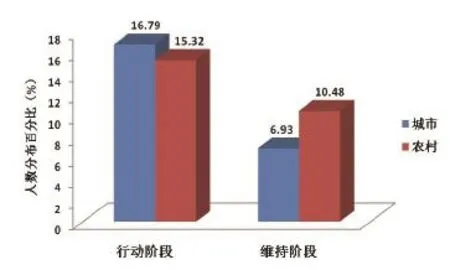

生源地主要体现学生成长生活环境以及地域风俗等方面的特征差异。针对生源地特征,现对大学生课余体育锻炼行为高级阶段的分布进行调查。具体分布情况见图3。

图3 大学生课余体育锻炼行为高级阶段生源地分布比例

如图3所示,高级阶段中不同生源地的分布情况无明显特征。经卡方检验X2=4.884,P=0.2994,表明学生的生源地差异在体育锻炼行为高级阶段分布上无显著性差异。从高级阶段总体人数角度分析,农村学生的占比略高于城市学生。从参与锻炼总体人数角度分析,同样是农村学生占比较多,超出城市学生7.61%。城市学生仅在行动阶段略高于农村学生。

综上可见,不同生源地学生在高级阶段的分布上无显著性差异。生活环境与风俗对学生锻炼行为的影响不显著。农村学生的锻炼情况略优于城市学生,且农村学生向锻炼高级阶段过渡的比例略高,城市学生的锻炼行为停留在初级阶段的相对较多。

3.1.4 大学生高级阶段锻炼行为学科分布差异

文理分科的教育形式,能够更有针对性的从专业、思维模式、性格等方面培养各种类别的专业人才。针对这种学科培养上的差异,现对大学生课余体育锻炼行为高级阶段的分布情况进行调查。根据调查中学生填写的学科专业,依据高等院校文理科专业的基本设置,将调查中涉及的文学、教育学、管理学、经济学、法学和艺术学归为文科专业,将理学、工学、医学和农学归为理科专业,具体数据见图4。

图4 大学生课余体育锻炼行为高级阶段学科分布比例

如图4所示,高级阶段中理科学生占比远高于文科学生。经卡方检验X2=13.640,P=0.0085<0.01,表明文理科专业的大学生在体育锻炼行为高级阶段分布上具有非常显著的差异。理科学生在行动阶段比例超过文科学生2倍有余,在维持阶段同样高于文科学生2.89%。分析锻炼行为的初级、中级阶段,文科学生的比例都要高于理科学生。

综上可见,不同学科学生在高级阶段的分布差异显著。理科学生的锻炼行为达到高级阶段的程度明显优于文科学生。且在锻炼行为的规律性与坚持性上表现较为突出。文科学生的锻炼行为发展较缓,多处初级中级阶段。

3.2 高级阶段影响因素归因

高级阶段处于锻炼行为发展的末端,呈现出相对规律的锻炼状态。对处于该阶段的学生而言,其日常生活、行为方式、锻炼心理等方面都存在共通点,影响他们锻炼行为的主要因素也具有相似之处。藉此我们对处于锻炼行为高级阶段的学生进行影响因素的归因分析。综合行为学、锻炼心理学的相关资料,本研究预设人口统计特征、健康和体质状况、心理因素、运动经历、客观环境以及人文环境6项影响因素维度,并对各因素进行效应分析。依据高级阶段效应筛选的结果,对各阶段因素进行归因。

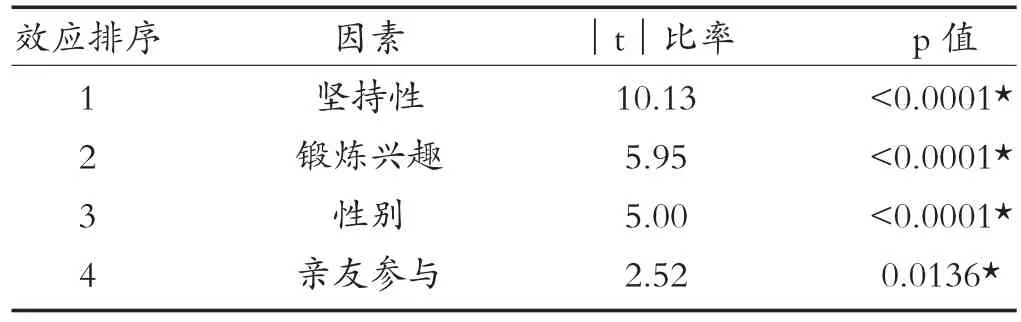

3.2.1 行动阶段因素归因

行动阶段因素依据效应相关性大小,归因依次为:坚持性、锻炼兴趣、性别以及亲友参与。统计结果见表2。4项因素中坚持性和锻炼兴趣都属心理因素维度,性别属人口统计特征维度,亲友参与属人文环境维度。心理因素维度和人口统计特征维度体现的都是个体内部的特征,因此我们将该阶段的主要影响因素归为内部因素。

表2 行动阶段效应筛选结果统计表

行动阶段的锻炼行为已具有规律性,即要达到每周进行3~5次,每次20~60分钟。该阶段的锻炼强调每周的锻炼强度具有规律性,需要良好的坚持性予以支撑。该阶段人群的锻炼行为刚刚由中级阶段的不规律锻炼发展为高级阶段的规律锻炼,个体一则需要适应新的锻炼强度,二则需克服自身的心理惰性。更可见坚持性对行动阶段的重要影响。锻炼行为需要坚持性,另一方面也是对坚持性的一种培养。两者有一定的相互促进作用。锻炼兴趣能够诱发人们对体育锻炼的积极主动性,从而成为人们进行锻炼的强大动力[8]。对于刚刚过渡到高级阶段的学生而言,兴趣强调的是对锻炼的引导与激励。作为体育工作者,在体育活动的组织与安排上应注重活动的新颖性、趣味性与娱乐性。将直接兴趣与间接兴趣相结合,充分调动学生的主观能动性,通过兴趣的引导作用,使学生自发地参与其中,养成持续锻炼的习惯。

性别因素较为稳定,因其特有的生理学特征和社会习俗对锻炼行为产生着重要的影响。性别差异在学生的锻炼项目、锻炼强度以及锻炼频率上都有所体现。因此,在组织体育活动中应尽量减小性别差异对学生的影响。可针对不同性别开展各具特色的体育活动,以符合不同人群的兴趣爱好。

行动阶段的锻炼行为虽已有规律性,但持续时间并未达到6个月,还没有达到行为稳定的状态,锻炼行为还是会受到一些诸如亲友参与的外部环境因素的影响。所以,我们应同样关注家庭体育活动的开展,积极发动家人和学生一起进行体育锻炼,使体育锻炼融入到日常生活中去,成为家庭生活娱乐的一部分。

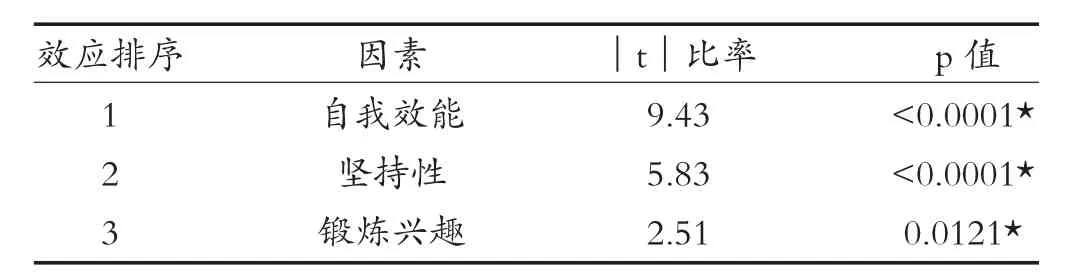

3.2.2 维持阶段因素归因

维持阶段因素依据效应相关性大小,归因依次为:自我效能、坚持性以及锻炼兴趣。统计结果见表3。三项因素都属心理因素维度,因此我们将该阶段的主要影响因素归为内部因素。

表3 维持阶段效应筛选结果统计表

维持阶段是5个阶段中锻炼行为最佳的阶段。该阶段中个体进行有规律的锻炼,并且已保持了6个月以上。对维持阶段的人群来说,长期的规律性锻炼已使他们形成了较为稳定的锻炼习惯以及相对固定的锻炼模式。因而,外部因素对该阶段人群的影响相对较小,主要造成影响的是内部因素。

效应筛选中,我们发现自我效能的效应要高于坚持性。可见对于维持阶段的人群来说,长达6个月以上的锻炼历程要求人们对自己的行为拥有较强的控制力。思想上对完成预期行为的信念以及实际行为过程中的坚持性都是不可或缺的,而自我效能即思想上“我能行”、“我能完成锻炼计划”的信念则显得尤为重要。积极的心理暗示能够激励人们坚定不移地按照自己的计划、原则去采取行动[9,10]。本次调查中也发现自我效能感高的人锻炼行为更为积极。可见在促进学生参与体育锻炼的过程中,自我效能的培养、树立积极坚定的信念至关重要。无论是学生自身还是教师,都应注重自信心的树立。

再就锻炼兴趣来说,参与感兴趣的体育活动,能够更好的集中注意力,意识清晰,保持新鲜感。特别是对维持阶段的人群,这里的兴趣更强调的是行为的保持。长期性的锻炼活动,需承受更大的生理负荷和疲劳感,而兴趣能有力的缓解此类的消极因素[11]。心理学家巴普洛夫把兴趣视为增强紧张度,促进大脑皮层活动的重要因素。认为符合兴趣的活动容易实现且大有效果,而没有兴趣被迫进行的活动会扼杀活动的积极性[12]。因此,对于长期锻炼的学生来说,首先应当引导学生保持自己的锻炼兴趣,或是适时更换锻炼项目,培养新的锻炼兴趣,以减少项目的疲劳感,保持锻炼热情。

4 结论与建议

4.1 结论

大学生课余体育锻炼行为阶段符合正态分布曲线的特点。中间阶段的人数最多,两端阶段人数较少。绝大多数学生的锻炼行为停留在中级阶段,而锻炼行为发展到高级阶段的人数较少,仅占25%。不同性别与学科学生的体育锻炼行为高级阶段的分布均存在显著性差异,男生整体锻炼情况明显优于女生,并且越向锻炼行为的高级阶段发展,男生人数所占比例越高。理科学生在体育锻炼行为高级阶段所占比例高于文科学生。不同年级与生源地学生的体育锻炼行为高级阶段的分布均无显著性差异。低年级学生在高级阶段中所占比例较多,其中二年级学生在锻炼规律性与坚持性方面的表现与其他三个年级的学生相比较为突出。行动阶段影响因素依据效应相关性大小依次为:坚持性、锻炼兴趣、性别以及亲友参与。维持阶段因素依据效应相关性大小依次为:自我效能、坚持性以及锻炼兴趣。锻炼行为高级阶段的影响因素主要归为内部因素,锻炼行为越向高级阶段发展,学生心理因素对锻炼行为的影响越大。

4.2 建议

(1)在大学阶段,一、二年级是学生参与体育锻炼最为积极的时期,更为适宜培养学生的体育锻炼习惯,从而形成终身体育的观念。校方应在这一时期,加强对学生的引导,对学生的体育锻炼行为进行培养干预,形成良好的体育锻炼氛围。

(2)在体育活动中,锻炼指导者应注重对学生锻炼的心理引导。适时的鼓励学生,增强学生自信心,一方面能够促进学生更好的完成锻炼计划,另一方面也可使学生始终保持积极的心态。对于学生自身而言,在锻炼初始就应树立“我能行”的锻炼心态,养成积极主动的锻炼习惯,继而由锻炼行为的初级、中级阶段顺利过渡到高级阶段。

(3)学校在体育活动的组织与安排上应突出新颖性、趣味性和娱乐性,使学生主动参与,乐在其中。在活动的设计上应尽量减小如性别、学科等因素对学生的影响,可针对不同人群开展各具特色的体育活动,以符合不同人群的兴趣爱好,并通过锻炼行为积极的学生带动锻炼行为较为消极的学生。在活动内容的选择上,应适时的更换运动项目,改变活动形式,增强锻炼的多样性与趣味性,使学生对锻炼内容保持新鲜感,从而更好的过渡或是停留在锻炼行为的高级阶段。

(4)锻炼氛围的营造不仅是在校园中。应鼓励学生和家长开展家庭体育,积极发动家人和朋友共同进行体育锻炼,使体育锻炼成为家庭休闲娱乐的重要组成。

(5)已经处于锻炼行为高级阶段的人群,其锻炼行为更易受到内部因素的影响。在对该类人群进行锻炼干预的过程中,应多从内因的角度出发。锻炼行为越向高级阶段发展,心理因素发挥的效应越大。

[1]Biddle S H,Nigg C R.Theories of exercise behavior [J].Sport Psychology,2000 (31):290-304.

[2]Ajzen I.The theory of planned behavior [J].Organizational Behavior and Decision Processes,1991(2):179-211.

[3]Simon J,Marshall M A,Stuart J H.Biddle Ph.D.The transtheoretical model of behavior change:a meta-analysis of applications to physical activity and exercise [J].Annals of Behavioral Medicine,2001(4):229-246.

[4]Prochaska J O,Diclemente C C.Stages and processes of self-change of smoking toward and integrative model of change [J].Journal of Consulting and Clinical Psychology,1983(3):390-395.

[5]张平,陈善平,潘秀刚,张中江.锻炼行为与锻炼动机的跨理论研究[J].武汉体育学院学报,20093(4):58-61.

[6]李京诚.锻炼心理学[M].北京:高等教育出版社,2009:68.

[7]Cardinal B J.The stages of exercise scale and stages of exercise behavior in adults [J].The Journal of Medicine and Physical Fitness,1997(2):87-92.

[8]王则珊.终身体育研究[M].北京:中国大百科全书出版社,1982:308.

[9]Bandura A M.Self-efficacy:The exercise and control [M].New York:W H.Freeman and Company,1997:94-102.

[10]王深,熊猛,周凤秀.锻炼团体领导行为对成员锻炼坚持性的影响:锻炼自我效能的中介作用[J].武汉体育学院学报,2014(11):67-73.

[11]张吾龙.体育行为根源的社会生物学探索[J].体育文化导刊,2005(5):24-26.

[12] 张焕庭.心理学[M].南京:河海大学出版社,1988:45.

Investigation and Attribution Analysis on the Physical Exercise Behavior of College Students in the Advanced Stage Based on the Stages of Change Model

Xu Zixuan

(Sport Department, Nanjing Medical University, Nanjing Jiangsu 210029, China)

Based on the stages of change model, the physical exercise behavior of the college students in the advanced stage is investigated.The research results show that an apparent linear normal distribution on the physical exercise behavior of college students could be observed.The proportion of students in the advanced stage reached up to 25%.In the advanced stage,significant differences existed in the physical exercise behavior of the college students with different gender and discipline.On the basis of the correlation effect,the factors of action stage effect as follows:persistence, interest,gender,etc.Meanwhile,the factors of maintain stage effect as follows:self efficacy,persistence and interest.Thus, the influence of physical exercise behavior in the advanced stage could be mainly attributed to the internal factors.

Physical exercises behavior Stages of change model College students Attribution analysis

G812

A

1004—5643(2015)09—0101—05

徐梓轩(1989~),女,硕士,助教。研究方向:体育教学与训练。