论石窟造像题记的文本特征

摘 要:石窟造像题记是以文字形式保留的宗教符号,具有民众性、直接性、格式化和时代性的特征。对造像题记的文本分析可以使研究者在区分造像者身份特征的基础上,了解造像者真实的宗教思想,进而把握不同宗教群体的宗教心理特征,因此对石窟宗教研究具有重要意义。

关键词:云冈石窟;造像题记;文本特征

石窟造像题记是石窟当中以文字形式留存的宗教符号,也是社会宗教信仰的文本显现。造像题记又叫发愿文,是造像者制作宗教石窟、神龛后留下的记录文字,有时雕刻于佛像的底座或侧面,有时也在石窟造像完成后雕刻于造像旁的石壁上。题记主题以祈福内容为主,同时记录造像的时间、理由、祈愿内容等信息。

造像题记是特殊的文字符号,是信众参与佛事活动产物,映射出信众的信仰。如果说造像的具体形象中包含了有关信仰对象和内容信息,那么造像题记则更多地反映的是信仰心理方面的特征。正因如此,对造像题记的研究在石窟研究中是不可替代的,研究石窟造像离不开对石窟题记的解读。佛教造像题记作为宗教信仰的文本呈现,具有民众性、直接性、格式化和时代性的特征。云冈石窟是我国三大石窟群之一,是北魏佛教发展的重要见证,窟中题记在我国石窟题记中具有典型的代表性。

一、民众化的祈愿方式

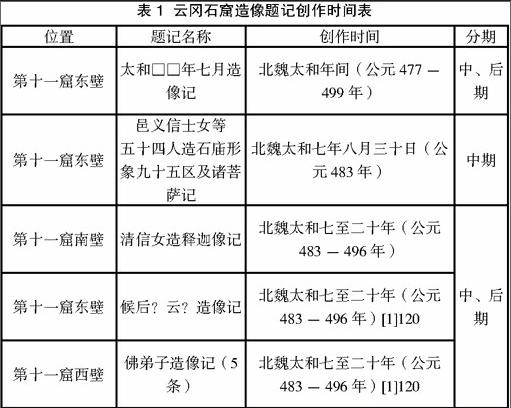

云冈石窟造像主要由三期作品组成,早期作品集中于公元398年——公元464年,中期作品集中于公元465年——公元494年,晚期作品集中于公元494年——公元524年。造像题记的时间,可以较为准确地确认题记所对应的时期分期。根据《云冈金石录》以及《云冈石窟编年史》的记载,云冈造像题记中明确写明造像时间的有十六处,其中最早的是“邑义信士女等五十四人造石庙形象九十五区及诸菩萨记”和“太和十三年造像记” ,完成于公元483年,属于云冈中期时段;最晚的是“为亡夫侍中造像记”,完成于为公元520-525年之间,正值云冈创作结束之际。从时间分段上看,题刻时间集中在云冈中期的后半段和整个后期。其中,中期有三处,后期有十处,分段不确定四处,但这四处都能够确定是中期以后作品,另外还有十一处无法确定时期。比较云冈题记时段和造像时段,可以发现其分布极不对称。虽然造像活动贯穿了早中晚三期,但题记只出现在中期和晚期,且中期、后期作品数量差别显著。由此可见,北魏民众在云冈后期的造像活动比中期更为频繁。

表1 云冈石窟造像题记创作时间表

位置 题记名称 创作时间 分期

第十一窟东壁 太和□□年七月造像记 北魏太和年间(公元477-499年) 中、后期

第十一窟东壁 邑义信士女等五十四人造石庙形象九十五区及诸菩萨记 北魏太和七年八月三十日(公元483年) 中期

第十一窟南壁 清信女造释迦像记 北魏太和七至二十年(公元483-496年) 中、后期

第十一窟东壁 候后?云?造像记 北魏太和七至二十年(公元483-496年)[1]120

第十一窟西壁 佛弟子造像记(5条) 北魏太和七至二十年(公元483-496年)[1]120

第十一窟第十四龛 太和十三年造像记 北魏太和七年七月二十二日(公元483年) 中期

第十七窟明窗东壁 比丘尼惠定造释迦多宝弥勒像记 北魏太和十九年九月十九日(公元489年)

第十一窟明窗东壁 妻周氏为亡夫造释迦文佛弥勒二躯记 北魏太和十九年四月二十八日(公元495年) 后期

第十一窟 太和十九年七月二十一日记 北魏太和十九年(公元495年)

第十一窟西壁 太和二十年弟子造像记 北魏太和二十年(公元496年)

第十一窟西壁 太和二十年七月记 北魏太和二十年(公元496年)

第二十窟 昙媚造像碑记 北魏景明四年(公元503年)

第二十八窟西壁第二龛 佛弟子惠奴造像记 北魏正始四年八月(公元507年)

第三十八窟东壁第二龛 延昌三年造释迦像记 北魏延昌三年七月二十五日(公元514年)

第三十五窟窟门东壁 常主匠造弥勒七佛菩萨记 北魏延昌四年五月十四日(公元515年)

第十九窟第二龛 清信士造像记 北魏延昌四年(公元515年)

第十八窟窟门西壁 大茹茹造像记 北魏正光四年(公元523年)[1]

第四窟 为亡夫侍中造像记 北魏正光年间(公元520-525年)

第十二窟前室西壁 为亡父造像记 不明 不明

第十二窟第一龛 玄事凝寂造像记

第十三窟东壁 邑子等残字(6条)

第十三窟第四龛 □僧造像记等(7条)

第二十窟西壁 佛弟子造像记(2条)

第三十八窟外壁上侧 吴氏造像造窟记

第二十八窟北壁 老李自愿造像记

第三十九窟 法玉供养记

第二十三窟 尼道法□造像记(2条)

第三十一窟前室北壁 为亡母造像记

第三十五窟窟门东壁 佛弟子王乙造石像记

(2条)

相异于道教的发展历程,北魏时期佛教的发展经历了从上层皇室逐渐向下层民众的过渡。史书记载,“公元483年,武州山石窟寺在经历了昙曜的失落之后,发生了巨大的地位转换,从国家和皇帝的特别窟,一变而为一般僧众和民间信徒的大众窟。”因此,区别于作为皇家工程的早期作品,云冈中、后期的造像也主要是民众造像活动的结果,这一对比和区分说明了题记这种直白的祈愿表达方式更易于被一般民众造像者所接纳和采用。显而易见,石窟题记作为民众表达宗教心理的直接方式,与早期云冈作品所采取的隐喻和象征的方式形成鲜明的区别,具有典型的民众化的特点。

二、直叙式的宗教心理

虽然造像和造像题记都是像主宗教心理的表达载体,但与造像相比较,造像题记的表达方式更为纯粹和直接,因为造像的制作过程融入了工匠本身对宗教艺术形象的主观理解,而造像题记的形式则过滤了工匠创作的主体性内容,是造像者内心世界的直接表达。因此题记符号在意义表达上具有直接性。正因题记是造像者以直接的方式陈述造像目的、宗教认识和表达心愿的文字,是直抒胸臆的表达方式,所以不像一般历史文献资料经过了学者文人的笔墨雕琢,需要具体考证记录者的二次加工过程,在使用上具有直接性。endprint

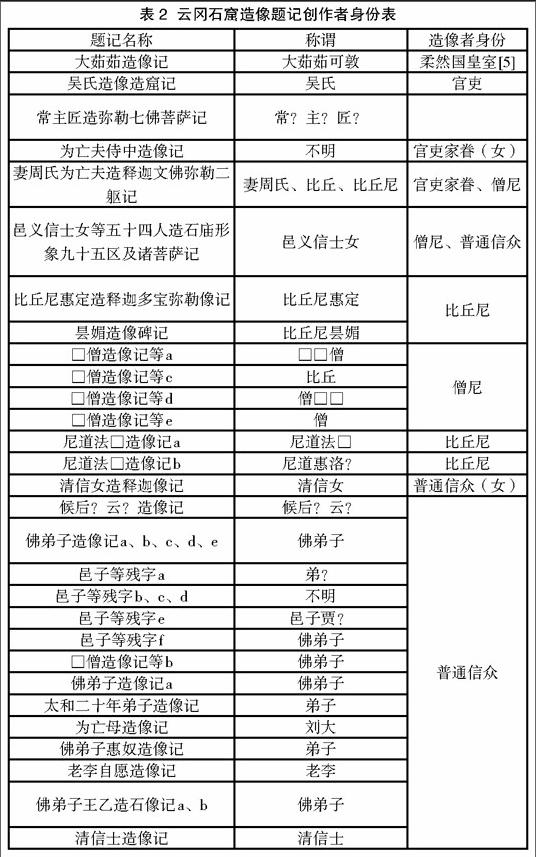

对造像题记解读的意义重在了解造像者真实的思想,因为“社会生活中最重要的变量之一是社会阶级。虽然不是严格决定的,一个人的社会地位却明显地能够影响其行为、态度和愿望——即是说,它会影响一个人毕生所想的和所做的。”,因此研究石窟造像需要区分造像者身份及其所处的社会阶层,有关这方面的信息可以从题记内容中获得。跟据清代人王昶对像主的称谓分类,研究者可以区分云冈石窟造像题记中不同宗教群体的身份特征。

表2 云冈石窟造像题记创作者身份表

题记名称 称谓 造像者身份

大茹茹造像记 大茹茹可敦 柔然国皇室[5]

吴氏造像造窟记 吴氏 官吏

常主匠造弥勒七佛菩萨记 常?主?匠?

为亡夫侍中造像记 不明 官吏家眷(女)

妻周氏为亡夫造释迦文佛弥勒二躯记 妻周氏、比丘、比丘尼 官吏家眷、僧尼

邑义信士女等五十四人造石庙形象九十五区及诸菩萨记 邑义信士女 僧尼、普通信众

比丘尼惠定造释迦多宝弥勒像记 比丘尼惠定 比丘尼

昙媚造像碑记 比丘尼昙媚

□僧造像记等a □□僧 僧尼

□僧造像记等c 比丘

□僧造像记等d 僧□□

□僧造像记等e 僧

尼道法□造像记a 尼道法□ 比丘尼

尼道法□造像记b 尼道惠洛? 比丘尼

清信女造释迦像记 清信女 普通信众(女)

候后?云?造像记 候后?云? 普通信众

佛弟子造像记a、b、c、d、e 佛弟子

邑子等残字a 弟?

邑子等残字b、c、d 不明

邑子等残字e 邑子贾?

邑子等残字f 佛弟子

□僧造像记等b 佛弟子

佛弟子造像记a 佛弟子

太和二十年弟子造像记 弟子

为亡母造像记 刘大

佛弟子惠奴造像记 弟子

老李自愿造像记 老李

佛弟子王乙造石像记a、b 佛弟子

清信士造像记 清信士

在此基础上,通过对比不同造像主体和祈愿表述,研究者就能够掌握不同社会群体最真实的宗教心理特征,这是宗教社会学重要的研究课题之一。

三、结构化的宗教祈愿

国内外对造像题记的研究由来已久。日本学者佐藤智水很早以前就开始了对造像题记的研究,他将造像题记的格式归纳为两种。国内在这方面深有研究的是侯旭东先生,他在大量考察、深度研究五、六世纪佛教造像题记的基础上,对佐藤智水的理论进行剖析,进一步完善了两种基本造像题记(A型结构和B型结构)的具体结构。云冈石窟现今发现的造像题记结构基本符合这两种类型,虽然在各项题记内容的前后排序上略有不同,但大致格式仍然符合前辈学者的基本分类。云冈题记中,第十七窟明窗东壁的“比丘尼惠定造释迦多宝弥勒像记”和第三十八窟外壁上侧的“吴氏造像造窟记”保存比较完整,可以代表造像题记的A、B两种基本类型。其中,“比丘尼惠定造释迦多宝弥勒像记”属于A型题记,题记内容如下:

1、大代太和十三年,岁在己巳,九月壬寅朔,十九日庚申,2、比丘尼3、惠定4、身遇重患,发愿造5、释迦、多宝、弥勒像三区。6、愿患消除,愿现世安稳,戒行猛利,道心日增,誓不退转。以此造像功德,7、逮及七世父母、累劫诸师、无边众生、咸同斯庆。

A型题记结构为:1、造像时间2、造像者身份3、造像者4、造像对象5、造像题材6、祈愿内容7、发愿对象

“吴氏造像造窟记”则属于B型题记,内容如下:

1 夫幽宗玄明,非□□无以光其化;真容速隐,非图像莫能显其迹。于是□颜□示,长夜启正觉之悟;道仪滋□,□以留寂□之敬。2于是□于先岁,德来世者矣。含生有识,莫不兴慈以树,积福以资常。卷舒待时,屈指常湛。皇上历宇,化超唐虞。况乃世荫灵征,津沐玄□者哉。3、4吴氏,为5亡息冠军将军、□侯吴天恩造像并窟,得依岩侧,妙姿□□。洸々焉,鉴真容之在于虚空;丽□□,6□释迦本生。籍此微福,7愿亡儿8生々遇□,长辞,腾神净土,□化瀰隆,三法□敷,万累消融。寻吴氏家先,忠和著□,□孝并举。至子孙兴茂,绍隆家嗣,□□□助,彫零而立,惟孤惟念,□微□□,□□单志,书颂于玄石。其辞曰:辽□々真道,貌々玄冻,非声非□,非□□知,化由物感,藉由迪昭,光融□□,□□九居。宁熟世,兴由帝王,非定□□,□□□□。薄有深悟,□石□光,依岩□□,□□□□。愿□亡儿常□□□□……。

B型题记结构为:1、造像之佛法意义2、造像动机3、造像者身份4、造像者5、造像对象6、造像题材7、发愿对象8、祈愿内容

两种类型的题记最大的区别在于有无对造像之佛法意义的陈述,这部分内容反映了佛教信仰者对佛教义理、人神关系等的理解,能够体现造像者的宗教认知程度。

四、传承化的宗教认知

题记是以文字形式留存的宗教符号,传承性是一般文字符号都具有的历史性特征,因为文字所记录的是一个时代的文化积淀,人类用文字的方式把握和创造世界的同时,继承了语言的历史性意义。因此,造像题记也具有宗教文化的传承性特征。例如,题记本身的固定格式就是对于佛教文化的继承,而题记中对于佛教文化的认知程度也取决于宗教发展的阶段和状况。在题记中,有关佛法意义表述的文字集中映射出这一时代信众的宗教认知程度。

对于石窟题记而言,题记对佛法意义的陈述是宗教心理表述的重要部分。石窟B型题记正含有这部分内容,能够直接反映出像主的宗教认知程度,但这种类型的题记在云冈四十七条造像题记中极少,仅有两条,分别是第四窟的“为亡夫侍中造像记”和第三十八窟中的“吴氏造像造窟记”。 “为亡夫侍中造像记”的内容为:“□□□灵?□非□魂?以济?其?源灵姿?湛?丽□□想……■■□□为亡夫侍中、平原?太守?■■□世□□□亡息济?言?怕?减氵?■■□□一?区?,□亡者托生净土,西■■■■■□之玄源神?□□明于?■■■■皇祚永隆,惠泽其敷,■■■■□灵相?识凭□□■■■■正光□□■月廿三日。”endprint

“为亡夫侍中造像记”本身字数很少,由于严重风化,其中一半字以上不可辨识,但我们仍然可以从残存的文字中得到一些信息。根据题记开始的叙述,得知亡者是朝廷的官员,而造像者是亡者的妻子。题记中,造像者对造像佛法意义的理解仅限于二十余字,内容较为简单,显得表浅,加上风化的原因,甚至不能形成一句完整的意义,而祈愿的内容要远多于对佛法的赞美,从残存的字迹判断,内容不但包括祈福死者托生净土,而且也表达了希望国家昌盛,统治长久,家嗣兴旺,黎民百姓安居乐业的愿望。可以推测造像者重在表述愿望,而对佛法的理解是非常有限的。

与“为亡夫侍中造像记”一样,“吴氏造像造窟记”的雕刻者也是出自官宦之家,与前一条题记相比较起来,其陈述的造像之佛法意义更为丰富。“吴氏造像造窟记”的佛法意义陈述为:“夫幽宗玄明,非□□无以光其化;真容速隐,非图像莫能显其迹。于是□颜□示,长夜启正觉之悟;道仪滋□,□以留寂□之敬。于是□于先岁,德来世者矣。含生有识,莫不兴慈以树,积福以资常。卷舒待时,屈指常湛。皇上历宇,化超唐虞。况乃世荫灵征,津沐玄□者哉。”文字开头表明佛法高深而玄远,佛祖真容隐而不显,造像的目的即是通过造像来彰显佛祖之真容、弘扬佛法之光大,以此来时时提醒自己保持觉悟的头脑,达至正觉之状态。作者雕刻佛像不但表达对佛的敬仰,而且也是为来世争取善果,他认为凡是人都会发扬慈悲,积累福德,为求好报,当今皇上比尧舜还有德,而自己则是生逢盛世,且世世代代沐浴着佛祖的恩泽,故心怀感激。

除了这两条题记包含了佛法意义的陈述外,云冈其他题记几乎或完全没有关于佛法意义的表述,从客观上反映出当时大部分佛教徒对教义教理的认知程度处于比较低下的水平,这可能与平城时期少数民族为主体的人口构成、较为低下的社会文化水平有直接的关系。而上述两种造像题记的内容上的区别足以表明,即使是在社会层次较高的官员家庭中,信徒对于造像佛法意义的了解也有着很大的区别,宗教认知水平存在较大差异。

可见,题记符号所表达的内容具有时代性。在个体造像题记中,造像者的处境、身份决定了题记的言说方式;在群体造像中,造像题记表达了造像团体普遍性的认知和愿望。无论是个体性的还是群体性的造像题记,都是一个时代宗教认知和信仰心理的反映。但是,由于题记的一般化固定格式及篇幅的限制,题记并不能记录全部的心理内容,不能反映造像者全部的宗教认知和追求,只能在一定程度上反映信众群体的心理特征或是趋势。

通过对云冈石窟造像题记的文本分析,北魏佛教信仰心理大体呈现于眼前。石窟题记研究有助于研究者把握造像活动的主体特征,澄清“像”背后的“人”的心理状况。石窟造像题记符号所具有的特质,决定了题记所具有的丰富内容能够反映一个时期群体性宗教信仰的主体特征,尤其是心理特征,这对于石窟宗教研究有着不可替代的作用和意义。

注释:

[1]张焯:《云冈石窟编年史》,北京,文物出版社,2006年2月,153页。周伟洲又认为镌刻的时间最可能是公元534-552年(《关于云冈石窟的茹茹造像铭记——兼谈柔然的名号问题》,见《云冈百年论文选集一》,240页.

参考文献:

[1]张焯:《云冈石窟编年史》,北京:文物出版社,2006年2月,120页.

[2]【日】石松日奈子:云冈中期石窟新论——沙门统昙曜的地位丧失和胡服供养人像的出现,《考古与文物》,2004年第5期,89页.

[3]罗纳德·L·约翰斯通:《社会中的宗教》,四川人民出版社1991年,218-219页.

[4]王昶:《金石萃编》,中国书店,1985年.

[5]周伟洲:《关于云冈石窟的<茹茹造像铭记>——兼谈柔然的名号问题》,《云冈百年论文选集》,文物出版社,2005年7月.

[6]【日】佐藤智水:《北朝造像铭考》,《史学杂志》第86卷10期,1977年,4-5页.

[7]侯旭东:《五六世纪北方民众佛教信仰》,中国社会科学出版社,1998年10月,88页.

[8]洪堡,《论人类语言结构的差异》,北京:商务印书馆,1977年,142页.

作者简介:徐婷(1977-5-26),满族,辽宁大连人,工作单位:四川大学公共管理学院,讲师,博士,研究方向:宗教社会学。endprint