城乡青少年媒介使用的家庭环境差异及其影响因素*

——基于2013年度中国教育追踪调查(CEPS)数据的分析

■郑素侠

城乡青少年媒介使用的家庭环境差异及其影响因素*

——基于2013年度中国教育追踪调查(CEPS)数据的分析

■郑素侠

电视、互联网等大众传媒已经成为青少年获取信息、了解社会、完成社会化的“第二课堂”,但在一些偏远农村,青少年使用媒介的家庭环境与城市青少年之间仍存在较大落差。本文通过分析中国教育追踪调查(CEPS)的全国性数据,探讨了城乡青少年媒介使用的家庭环境差异,研究发现:一、在电脑和网络的拥有上,农村家庭拥有电脑和网络的比例明显低于城镇家庭;二、在使用媒介时,城镇青少年比农村青少年能享受到更多的亲子陪伴;三、在使用媒介的时间干预上,城乡青少年父母对子女的看电视时间和上网时间都进行了干预,但比较而言,农村青少年父母对子女上网时间的干预更为严格,城镇青少年父母对子女看电视时间的干预更为严格。通过相关分析、回归分析等统计手段,本文分析了造成城乡青少年媒介使用家庭环境差异的影响因素,并就优化农村青少年媒介使用的家庭环境、弥合城乡青少年之间的“数字鸿沟”提出了政策建议。

城乡青少年;家庭环境;媒介使用;媒介素养;中国教育追踪调查

在当今信息化社会,电视、互联网等大众传媒已成为青少年获取信息、了解社会的主要工具,并在青少年社会化过程中扮演着愈加重要的角色。传媒对青少年日常生活的侵入,动摇甚至瓦解、威胁家庭和学校在他们社会化过程中的权威地位①。在一些发达地区和城市,青少年的媒介使用时间正在接近他们在学校上课的时间,媒介成为他们完成社会化的“第二课堂”。但在一些偏远乡村,青少年使用媒介的基础及条件与城市青少年之间仍存在巨大落差②,城乡青少年之间的“数字鸿沟”依然存在③。作为青少年使用媒介的主要场所,家庭和学校的环境对青少年媒介行为及习惯的养成具有重要意义。特别是近些年来,电视、电脑和互联网在居民家庭的普及,家庭环境成为青少年使用媒介的主要环境,家庭变量形塑着青少年的媒介使用行为。探讨城乡青少年媒介使用的家庭环境差异及其影响因素,可为提升农村青少年媒介使用质量提供干预措施,以及为弥合城乡青少年之间的“数字鸿沟”,培育当代青少年成长为现代信息社会的合格公民提供政策建议。

一、文献回顾:家庭环境与青少年的媒介使用

家庭环境是青少年生活在其中并赖以成长和发展的各种主客观条件的总和④。探讨家庭环境与青少年媒介使用行为的关系,实质是探讨环境与青少年发展之间的关系。国内外大量的实证研究表明,青少年的家庭环境对其身心健康发展有显著影响⑤,如:家庭物质资源的匮乏,会导致青少年不能及时获得发展智力、情感的必备条件,如电视、电脑、互联网等媒介,而这些媒介是青少年成长过程中了解世界、获取知识与信息的重要工具。家庭社会经济地位不仅是影响青少年使用媒介的物质基础,亦是制约青少年网络技能和网络使用能力的主要因素⑥,因为较好的家庭经济背景可以为青少年学习网络技能提供充裕的条件。除了家庭物质资源外,家庭教育资源亦是影响青少年发展的一个重要因素。父母受教育水平作为家庭社会经济地位的测量指标之一⑦,是家庭教育资源的重要组成部分。相关研究表明,受教育水平较高的父母,更倾向于对子女的媒介使用采取干预措施,或者通过制定相关规则来约束子女的媒介使用⑧;与之相反,受教育水平较低的父母,往往与子女互动较少,亦较少有策略地督促子女学习和限制子女看电视、娱乐的时间⑨。

除了家庭的物质资源和教育资源之外,家庭关系对青少年媒介使用行为及效果亦产生显著影响。邓林园等人通过对北京、重庆、河北三所中学1038名青少年的问卷调查发现,网络成瘾倾向青少年的家庭亲密度明显低于非成瘾者,且非网络成瘾青少年的母子信任、母子沟通和父子信任水平均高于网瘾倾向青少年⑩。一项在欧洲25个国家18709名11—16岁青少年群体中开展的问卷调查表明,当青少年遭遇网上不良信息的侵害时,父母的积极介入和有效干预可降低青少年的过度性互联网使用(Excessive Internet Use(EIU),亦称网络成瘾)(11)。江宇等人对中国北京市八个城区23所中学的2400名高中生展开的问卷调查亦支持了这一观点,发现良好的家庭关系有利于降低青少年上网成瘾的可能性(12)。对于网络技能较高的青少年来说,高频度的网络参与同时意味着更多的网络风险,那么如何平衡网络参与与网络风险?一项针对566名10—15岁韩国青少年的问卷调查结果指出,父母的及时干预是调节网络参与和网络风险的有效变量,父母干预应成为青少年媒介教育中的一支重要力量予以考虑(13)。还有一些研究揭示了父母的媒介使用行为以代际传承的方式对子女产生的影响:父母的媒介使用习惯会以言传身教的方式传递给子女;父母对子女媒介使用行为的指导和参与情况,直接影响子女媒介素养水平的高低(14)。除此之外,还有学者探讨了媒介作为“粘合剂”对家庭关系的塑造作用,发现父母与青少年经常共同使用媒介(如一起观看电视、一起玩电子游戏),或者就媒介话题展开讨论,有利于增进家庭成员之间的关系,营造良好的家庭氛围(15)。

在二元分割的城乡体制下,我国城乡青少年媒介使用的家庭环境有何差异?这种差异可能对青少年发展造成怎样的影响?特别是在当今农村劳动力大量外出务工、农村“空巢”家庭不断增多的现实背景之下,农村青少年群体被迫分化为无人照看的“留守儿童”或随父母到处迁徙的“流动儿童”,城乡家庭社会经济地位、物质资源和教育资源的差距,可能会以代际传承的方式参与城乡青少年群体的阶层再生产,复制甚至强化城乡之间的不平等(16)。已有为数不多的本土文献,多止步于“问题揭示”阶段,涉及农村青少年媒介使用质量与媒介素养的干预措施、政策建议略显不足;而且,在样本选取上,这些本土文献多基于作者开展的区域性、局部性调查,而缺少全国范围内大规模样本数据的支撑。鉴于此,本文使用中国人民大学中国调查与数据中心于2013年正式开展的“中国教育追踪调查”所获取的全国性数据,对城乡青少年媒介使用的家庭环境差异进行描述,剖析造成差异的影响因素,并基于数据分析,提出提升农村青少年媒介素养、弥合城乡青少年之间“数字鸿沟”的政策建议。

二、数据来源:中国教育追踪调查(CEPS)2013年度数据

中国教育追踪调查(China Education Panel Survey,CEPS)是中国人民大学中国调查与数据中心(National Survey Research Center,NSRC)设立的常规调查项目之一,自2013年7月正式开展第一期的调查工作,是我国第一个从初中阶段开始,严格按照概率抽样原则,代表在校学生群体的全国性、持续性的大规模追踪调查项目。项目旨在记录并解释青少年学生从较低教育阶段向较高教育阶段发生转变的教育过程,为研究者、政策制定者提供及时、可靠的基础数据和基于实证研究结果的政策建议。

2013年度的中国教育追踪调查(初中阶段)采用分层次、多阶段、概率与规模成比例(PPS)的抽样方法,以学校为基础,在全国范围内抽取112所学校、448个班级,共获得19487个有效样本。问卷中涉及青少年课外活动时间安排(看电视时间,上网、玩游戏时间),观看电视时父母的陪伴情况,以及父母对子女看电视、上网时间的干预频度等。

根据问卷中对受访者户口类型的询问,筛选出农业户口样本10025个,非农(城镇)户口样本4824个,共计14849个样本。

鉴于当前青少年使用的媒介主要是电视和互联网,中国教育追踪调查中只涉及电视和互联网两类媒介,因此本文的数据分析仅限于青少年的电视使用和互联网使用两种情形。

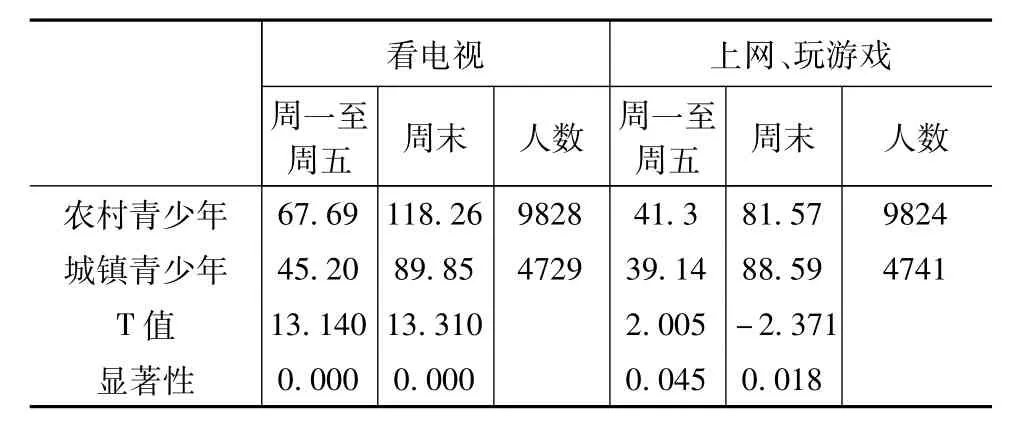

问卷中询问了青少年平均每天在看电视和上网/玩游戏两类媒介上的时间花费。统计结果如表1所示。

表1 青少年平均每天看电视、上网/玩游戏的时间花费(分钟)

由表1可以看出,无论是周一到周五,还是周末,农村青少年平均每天花费在电视媒体上的时间均超过城镇青少年。在互联网使用上,周一到周五,农村青少年平均每天的时间花费仍超过城镇青少年,只是在周末的互联网使用时间上低于城镇青少年。独立样本T检验表明,上述结果在P<0.5上均呈现显著差异。

三、数据分析:城乡青少年媒介接触的家庭环境差异

根据中国教育追踪调查数据,本文从电脑与网络的拥有情况、使用媒介时的亲子陪伴频率、父母对子女媒介使用的干预共三个方面测量青少年媒介使用的家庭环境,并对农村青少年、城镇青少年媒介使用的家庭环境差异进行比较。

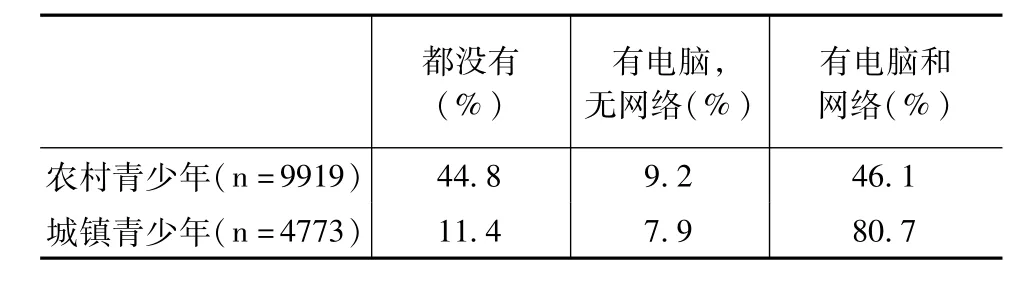

1.电脑与网络的拥有情况

电脑与网络是青少年接触媒介、获取信息的物质资源。中国教育追踪调查问卷中,通过询问“你家里有电脑和网络吗?0.都没有;1.有电脑,无网络;2.有电脑和网络”来获知青少年家庭拥有电脑和网络的情况。统计结果如表2所示。

表2 家中拥有电脑和网络的情况

由表2可见,接近半数的农村青少年家庭既无电脑更未接入网络;同时拥有电脑和网络的家庭中,城镇青少年家庭远多于农村青少年家庭。独立样本T检验,T=-50.192,P=0.000,表明农村青少年家庭与城镇青少年家庭拥有电脑和网络的情况存在显著差异。

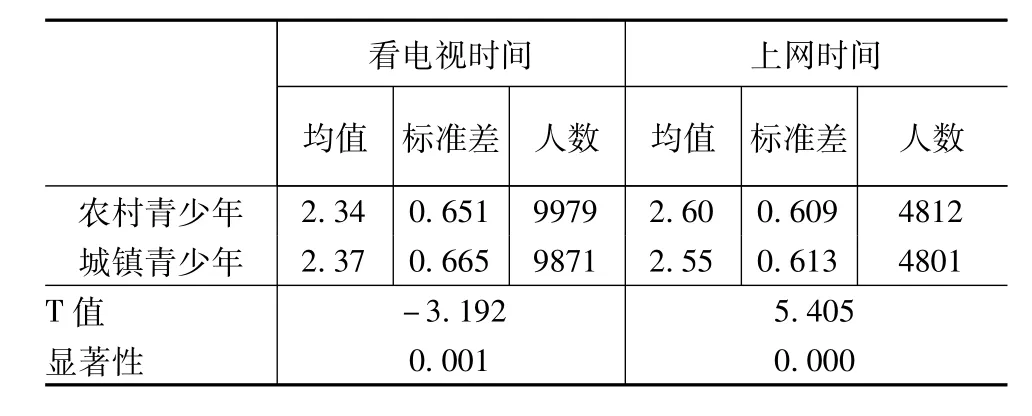

2.使用媒介时的亲子陪伴频率

建立媒介使用的亲子陪伴模式,有利于青少年在使用媒介时及时得到父母的指导和建议,养成良好的媒介使用习惯。中国教育追踪调查问卷中,考察了青少年观看电视时的亲子陪伴情况(问卷未涉及上网时的亲子陪伴情况):

您和父母一起看电视的频率大概是?1.从未做过;2.每年一次;3.每半年一次;4.每个月一次;5.每周一次;6.每周一次以上。

按照6分量表,以上选项分别赋值为1、2、3、4、5、6。统计结果如表3所示。

表3 与父母一起看电视的频率

由表3可以看出,农村青少年看电视时,父母陪伴的平均频率是每周一次;城镇青少年看电视时,父母陪伴的平均频率略高于前者。独立样本T检验表明,农村青少年、城镇青少年接触电视时的亲子陪伴情况存在显著差异。

3.父母对子女媒介使用的干预

在媒介使用的过程中,父母对子女的媒介使用行为进行一定的干预,可及时矫正或终止青少年媒介使用中的不良习性或行为。中国教育追踪调查问卷中询问了受访者父母在看电视时间、上网时间上对子女的管理是否严格,对“不管”“管,但不严”“管得很严”分别赋值为1、2、3。统计结果如表4所示。

表4 父母对子女媒介使用的干预情况

由表4可以看出,无论是农村青少年还是城镇青少年,他们的看电视时间和上网时间均受到了父母的干预。但通过比较均值,我们发现农村青少年父母比城镇青少年父母对子女上网时间的干预更为严格,而城镇青少年父母比农村青少年父母对子女看电视时间的干预更为严格,且两者统计结果差异显著。

四、城乡青少年接触媒介家庭环境之差异的原因分析

前述数据分析表明,城乡青少年使用媒介的家庭环境诸因素均呈现出显著差异,具体表现为:在电脑与网络的拥有上,城镇家庭拥有电脑与网络的比例显著多于农村家庭;看电视时,城镇家庭的亲子陪伴频率显著高于农村家庭;在使用媒介(电视、互联网)的时间控制上,城镇家庭父母对子女观看电视的干预多于农村家庭父母,而农村家庭父母对子女上网时间的干预多于城镇家庭父母。本文关心的是:是什么原因导致城乡青少年使用媒介的家庭环境出现了上述差异?对这一问题的探讨,有助于提出消弭城乡青少年之间“数字鸿沟”的富有针对性的建议,以及提出提升农村青少年媒介素养和媒介使用质量的干预措施。

1.能否拥有电脑和网络的影响因素

作为青少年使用媒介的物质基础,电脑与网络能否进入一个家庭,与这个家庭的经济状况直接相关。中国教育追踪调查问卷中,家庭经济条件以“目前你家经济条件如何?(1)非常困难;(2)比较困难;(3)中等;(4)比较富有;(5)很富有”来测量。本文计算了城乡青少年家庭经济条件与拥有电脑和网络之间的相关关系,两者之间的Pearson相关系数为0.340,P<0.000,表明家庭是否拥有电脑和网络与经济状况好坏有显著的正相关关系,即:城乡居民家庭在经济收入上的差距,直接导致了农村家庭拥有电脑和网络的比例远低于城镇家庭。

根据2015年2月26日国家统计局公布的数据,2014年我国城镇居民的人均可支配收入为28844元,农村居民纯收入为9892元。尽管反映城乡收入差距的重要指标——城乡居民收入比由2013年的3.03∶1回落至2014年的2.92∶1(17),但农村居民和城镇居民收入水平的差距仍可见一斑。由此可见,城乡青少年在媒介使用机会上的差距仍会在相当长一段时期内存在;消弭他们媒介使用的物质资源差异,尚需时日。

2.亲子陪伴模式的影响因素

一些实证研究表明,父母受教育水平的高低,一定程度上会影响到他们对子女的教养方式(18),以及对子女教育的人力资本投资,包括学习设施投资和与子女互动时间投入:父母受教育水平愈高,对子女的学习设施投资和与子女互动时间的投入愈多(19)。另外,家庭关系的好坏,会影响父母对子女教育方式的选择(20),也会在一定程度上影响青少年的身心健康(21)。

中国教育追踪调查问卷中,询问了青少年父母的受教育水平:

你妈妈/爸爸的受教育水平是:(1)没受过任何教育;(2)小学;(3)初中;(4)中专/技校;(5)职业高中;(6)高中;(7)大学专科;(8)大学本科;(9)研究生及以上。

数据统计表明,农村青少年母亲和父亲的受教育水平得分均值分别为3.04、3.40,即母亲受教育水平为“初中”,父亲受教育水平略高于母亲,介于“初中”和“中专/技校”之间。城镇青少年母亲和父亲的受教育水平得分均值分别为5.0、5.36,即母亲受教育水平为“职业高中”,父亲受教育水平略高于母亲,介于“职业高中”和“高中”之间。

中国教育追踪调查问卷中,涉及家庭关系的有两道题,其中一道题询问青少年是否有父母陪伴居住,另一道题询问青少年对父母及其关系的评价。本文分别命名“父母陪伴居住”和“亲子关系”。

父母陪伴居住:在你目前的家里,和你一起住的都有(多选):(1)妈妈;(2)爸爸;(3)亲生兄弟姐妹;(4)祖父母/外祖父母;(5)其他亲属;(6)非亲属成员。

统计结果表明,目前农村青少年家庭中,23.3%的青少年缺少母亲陪伴,34.5%的青少年缺少父亲陪伴;城镇青少年家庭中,上述数据分别为11.7%和19.0%。

亲子关系:你同意下面的说法吗?(1)我爸爸经常喝醉酒;(2)我父母经常吵架;(3)我父母之间关系很好。

“不同意”赋值为1,“同意”赋值为2。三道题得分之和即为亲子关系得分(第三题反向计分)。统计结果表明,农村青少年、城镇青少年亲子关系得分均值分别为3.3334、3.3517。

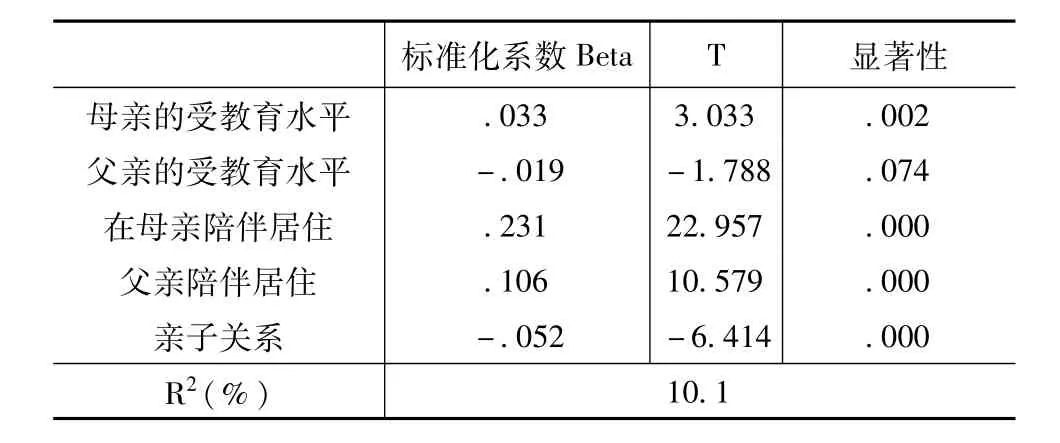

前面的数据分析表明,城镇青少年在使用电视媒介时,比农村青少年享受到更多的亲子陪伴。为深入分析哪些因素会影响亲子陪伴模式的建立,本文以“和父母一起看电视的频率”为因变量,以“父母受教育水平”“父母陪伴居住”和“亲子关系”为自变量进行回归分析,结果如表5所示。

表5 亲子陪伴频率影响因素的回归分析

由表5可以看出,在P<0.5水平下,共有四个变量影响青少年观看电视时亲子陪伴的频率。按影响力大小排序,分别是:母亲陪伴居住、父亲陪伴居住、亲子关系和母亲的受教育水平。也就是说,母亲或父亲陪伴居住、亲子关系良好、母亲受教育程度较高的青少年,在观看电视时享受的亲子陪伴频率较高,更易得到父母的及时指导和建议。

3.父母干预的影响因素

父母干预在一定程度上能够及时矫正或终止青少年媒介使用过程中的不良习性或行为。前面的统计分析表明,城镇青少年父母比农村青少年父母对子女的看电视和上网时间的干预更为严格。那么,哪些因素可能影响父母对子女媒介使用行为的干预?

一些实证研究表明,父母的教育理念、教育方式与自身受教育水平密切相关(22)。父母对子女的学业期待和学历期待,成为他们教育投入的主要动力;是否与子女学业有关、是否对子女的学业有帮助,成为他们对子女从事某项爱好活动支持与否的评判标准(23)。鉴于此,本文拟考察父母的受教育水平,父母对子女的学业期待、学历期待如何影响了他们对子女使用媒介的干预。

中国教育追踪调查问卷中,关于父母对子女学业期待、学历期待的测量,采用了如下题项:

学业期待:你父母对你的学业成绩有什么要求?(1)班上前五名;(2)中上;(3)班上的平均水平;(4)没有特别要求。

以上四个选项分别赋值1、2、3、4。统计结果表明,农村青少年父母对子女的学业期待得分均值为2.17,接近“中上”;城市青少年父母对子女的学业期待得分均值为2.11,亦接近“中上”。

学历期待:你父母对你的教育期望是:(1)现在就不要念了;(2)初中毕业;(3)中专/技校;(4.)职业高中;(5)普通高中;(6)大学专科;(7)大学本科;(8)研究生;(9)博士。

以上九个选项分别赋值1~9。统计结果表明,农村青少年父母对子女的学历期待得分均值为6.49,介于“大学专科”与“大学本科”之间;城市青少年父母对子女的学历期待得分均值为7.14,超过“大学本科”。

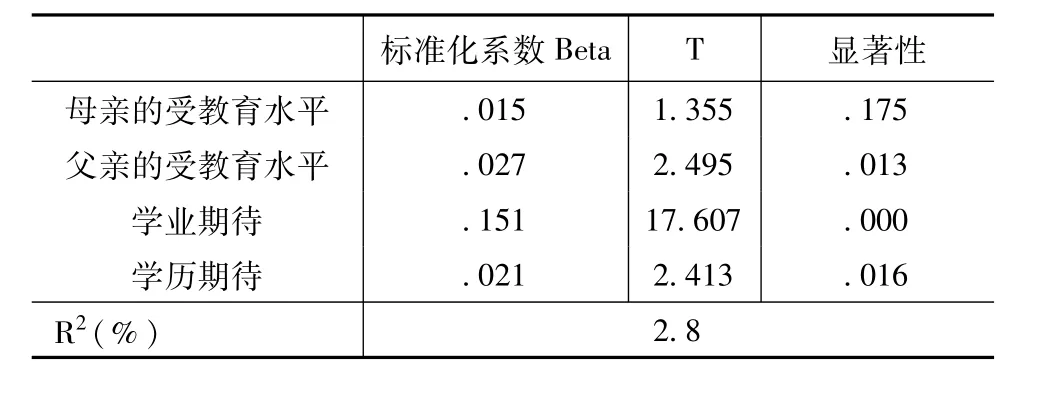

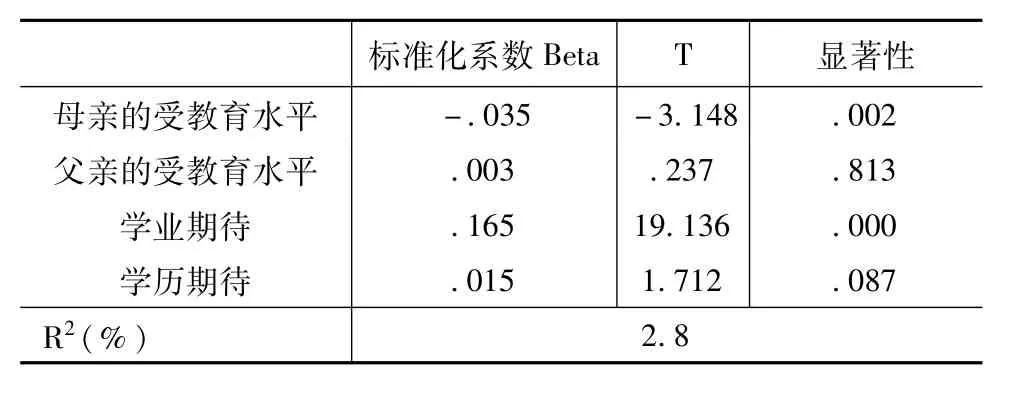

本文分别以“父母对青少年看电视时间”“上网时间的干预程度”为因变量,以“父母的受教育水平”“父母对子女的学业期待”“学历期待”为自变量进行回归分析,结果如表6、表7所示。

表6 父母干预影响因素的回归分析(看电视时间)

由表6可以看出,在P<0.5水平下,共有三个变量影响了父母对子女看电视时间的干预行为。按影响力大小计,从大到小分别为父母对子女的学业期待、父亲的受教育水平、父母对子女的学历期待。具体而言,希望子女学习成绩排名靠前者、父亲受教育程度较高者、对子女的学历期望较高者,愈会对子女的看电视时间采取严格的限制。

表7 父母干预影响因素的回归分析(上网时间)

由表7可以看出,在P<0.5水平下,共有两个变量影响了父母对子女上网时间的干预行为。按影响力大小计,分别为母亲的受教育水平、父母对子女的学业期待。具体而言,母亲受教育程度较低者、对子女的学历期望较高者,愈对子女的上网时间采取严格的限制。

五、研究结论与政策建议

中国教育追踪调查的统计数据表明,在电脑和网络的拥有上,88.6%的城镇家庭拥有电脑,其中80.7%的家庭已经接入网络。农村家庭中,55.3%的家庭拥有电脑,其中46.1%的家庭接入网络。但同时有44.8%的农村家庭既无电脑更未接入网络。城乡家庭经济收入的巨大差距,是导致两类家庭在拥有电脑和网络上存在显著差异的主要原因。

关于青少年使用媒介时的亲子陪伴模式,研究发现,和谐的亲子关系、父亲或母亲在家陪同子女居住,更易于亲子陪伴模式的建立。研究同时发现,在亲子陪伴中,母亲的作用大于父亲:母亲在家比父亲在家更利于亲子陪伴模式的建立,母亲受教育程度愈高愈利于亲子模式的建立。中国教育追踪调查提供的统计数据表明,目前农村青少年家庭中,接近1/4(23.3%)的青少年缺少母亲陪伴,超过三成(34.5%)的青少年缺少父亲陪伴,其中18.4%的青少年处在父亲和母亲双双外出务工、自己被寄养在亲戚家中或与爷爷奶奶、兄弟姐妹一起生活的境况。由此可见,对于这部分农村青少年而言,享受媒介使用的亲子陪伴模式尚难以成为现实。

在父母对青少年媒介使用时间的干预问题上,父母对子女的学业期待、学历期待,以及父母的受教育水平,决定了他们对子女干预的程度。中国教育追踪调查数据表明,城乡青少年父母对子女的看电视时间和上网时间都采取了干预措施,但比较而言,农村青少年父母对子女上网时间的干预更为严格,城镇青少年父母对子女看电视时间的干预更为严格。一个可能的原因是,互联网在农村尚未广泛普及,农村青少年父母受客观条件及自身知识所限,尚不能全面认识互联网的作用与功能,这种认识上的偏差会使他们对子女使用互联网采取更为严格的干预;而城镇青少年父母相对较高的受教育水平,使得他们能够理性评估互联网对子女成长的工具性作用,以及电视媒体的娱乐性特征,因此他们对子女上网时间的干预程度略低于农村青少年父母,而对子女的电视观看时间进行了较为严格的干预。

本文的研究揭示出了城乡青少年使用媒介的家庭环境差异,以及仍旧处于分化状态的城乡二元体制所造成的两类家庭在社会经济地位上的巨大落差。优化农村青少年媒介使用的家庭环境,提升农村青少年及其父母的媒介素养,是消弭城乡青少年之间“数字鸿沟”、实现传播公平的必由之路。根据以上研究结论,本文提出以下政策建议:

第一,缩小城乡居民收入差距。家庭经济条件是城乡居民能否购置电脑和接入互联网的决定性因素,亦是造成城乡青少年在互联网使用上第一道门槛——“接入沟”的主要原因。近十余年来,城乡居民收入比一直在三倍以上;2014年,城镇和农村居民的收入水平差距首次降至2002年以来的最低值(2.92∶1)。尽管如此,城乡居民可支配收入的差距仍是一个不小的数字,缩小差距尚需时日。建议国家继续加大对“三农”的政策支持力度,积极发展农村金融,加大农村金融资源的供给;转变农业发展方式,建设现代农业,提高农民的农业收入;对农民开展职业技能培训,提高农业劳动的竞争力,等等。

第二,推出“信息惠农”政策,降低农村家庭的信息使用成本。自2004年以来,由工业和信息化部牵头,中国电信、中国移动、中国联通三家基础电信企业参与,促进农村信息化的“村村通”工程逐步在广大偏远农村铺开。到2013年底,广播电视网、互联网已经覆盖至85%的乡镇地区(24),农民享用现代信息技术的“最后一公里”障碍基本扫除。但对于主要靠农业收入养家糊口的农民来说,购买电脑、接入互联网的费用仍是一笔不小的支出。本文建议,推出“电脑下乡”“网络下乡”的惠农政策,适当补贴农民购买电脑、使用网络的费用,让电脑和网络不再成为农村家庭的“奢侈品”。

第三,引导农民工有序外出务工。中国教育追踪调查关于父母陪伴居住情况的统计数据中,对这一问题作出回答的农村青少年有8097名,其中留守青少年(父亲或母亲一方外出务工,或者父母均外出务工)有3196名,占总受访者的39.5%。这一统计数据与2013年5月全国妇联根据全国第六次人口普查长表数据估算的农村留守儿童占农村儿童37.7%(25)的比例较为接近。本文的回归分析表明,父亲或母亲任何一方外出务工,均不利于青少年媒介使用亲子陪伴模式的建立;而且,母亲在亲子陪伴中所起的作用大于父亲,母亲外出造成的负面影响大于父亲外出。鉴于此,本文建议地方政府:(1)制订有关政策,鼓励、引导农民工在当地乡镇企业就近务工;(2)普及、宣传家庭教育知识,引导父亲和母亲轮流外出务工,尽量避免因父母同时外出而导致子女无人照看;条件许可的情况下,尽量由父亲外出,母亲在家陪伴子女、料理家务;(3)开展面向农村女性的社区教育,提升妇女素养,以充分发挥女性在家庭教育中的作用。

第四,开展面向农村家庭的媒介素养教育。改善农村青少年媒介使用的家庭环境,父母的因素尤为重要。有关研究表明,父辈间媒介素养水平的差距会体现在他们的子女身上(26),即父母媒介素养水平的高低直接影响子女的媒介使用质量。本文建议,以社区为单位,对农村家庭开展媒介素养教育,向农村青少年父母传授媒介知识、媒介技能,培养农民作为信息社会合格公民的必备素质,不仅有利于父母更好地指导子女的媒介使用,亦可避免媒介使用中因沟通不畅引发的代际冲突。营造和谐的亲子关系,建立青少年媒介接触的亲子陪伴模式:在亲子陪伴模式下,父母与子女就媒介内容进行讨论和互动,分享彼此的观点和看法,可在无形中培养青少年的批判思维。

注释:

① 倪琳:《迷失在媒介图景丛林中的孩子——一份来自上海三至五年级小学生媒介素养的报告》,载于中国青少年研究会编:《和谐社会建设与青少年发展研究报告——第三届中国青少年发展论坛暨中国青少年研究会优秀论文集》,2007年。

② 路鹏程、骆杲、王敏晨等:《我国中部城乡青少年媒介素养比较研究——以湖北省武汉市、红安县两地为例》,《新闻与传播研究》,2007年第3期。

③ 蒋真铮:《中国城乡未成年人的“数字鸿沟”》,《青年探索》,2009年第1期。

④ 骆渊、张雪琴:《网络成瘾青少年家庭环境分析》,《中国健康心理学杂志》,2010年第2期。

⑤ Reiss F,Socioeconomic Inequalities and Mental health Problems in Children and Adolescents:A Systematic Review,Soc Sci Med.,2013,90 (8)):24-31.

⑥ 江宇:《家庭社会化视角下媒介素养影响因素研究——以南宁市中学生及其父(母)媒介素养调查为个案》,中国传媒大学博士学位论文,2008年。

⑦ Mercy LA,Steelman LC,Familial Influence on the Intellectual Attainment of Children,Am.Sciol.Rev.,1982:47:532-542.

⑧ Carolyn A.Lina&David J.Atkina,Parental Mediation and Rulemaking for Adolescent Use of Television and VCRs,Journal of Broadcasting&Electronic Media,1989,33(1):53-67.

⑨ 刘浩强、张庆林:《社会经济地位对儿童发展影响的研究》,《乐山师范学院学报》,2005年第1期。

⑩ 邓林园、方晓义、伍明明等:《家庭环境、亲子依恋与青少年网络成瘾》,《心理发展与教育》,2013年第3期。

(11) Veronika Kalmus,Lukas Blinka and Kjartan lafsson,Does It Matter What Mama Says:Evaluating the Role of Parental Mediation in European Adolescents’Excessive Internet Use,Children&Society,2015,29(2):122-133.

(12) 江宇、黄刚:《家庭和学校环境对青少年互联网使用的影响——一项关于北京市高中生互联网使用的研究》,《湖南大众传媒职业技术学院学报》,2008年第1期。

(13) Lee,Sook-Jung;Chae,Young-Gil,Balancing Participation and Risks in Children’s Internet Use:The Role of Internet Literacy and Parental Mediation,CyberPsychology,Behavior&Social Networking,2012,15(5):257.

(14) 王倩、李昕言:《儿童媒介接触与使用中的家庭因素研究》,《当代传播》,2012年第2期。

(15) Pettigrew,J.Text Messaging and Connectedness within Close Interpersonal Relationships.Marriage&Family Review,2009,45:697-716.

(16) 韩嘉玲、高勇、张妍等:《城乡的延伸——不同儿童群体城乡的再生产》,《青年研究》,2014年第1期。

(17) 中华人民共和国国家统计局:《2014年国民经济和社会发展统计公报》,2015年2月26日。

(18) 宋红梅、沈家宏、李保务、向秀珠:《大学生双亲受教育程度与父母教养方式关系的研究》,《中国民康医学》,2004年第9期。

(19) 祁翔:《父母受教育程度与子女人力资本投资——来自中国农村家庭的调查研究》,《教育学术月刊》,2013年第9期。

(20) 李兴锋:《新中国初期北京地区家庭关系与家庭教育研究(1949-1966)》,首都师范大学硕士学位论文,2009年。

(21) 荆春霞等:《家庭关系及教育方式对青少年健康的影响》,《疾病控制杂志》,2005年第1期。

(22) 曹瑞:《父母受教育程度对亲子关系影响的研究》,《中国校外教育》,2011年第3期。

(23) 赵芳、赵烨烨:《父母的过高期待与中学生的压力关系的研究》,《青年研究》,2005年第8期。

(24) 工信部:《2013年通信村村通工程任务全面超额完成》,中国新闻网,2014年1月2日。

(25) 全国妇联:《我国农村留守儿童、城乡流动儿童状况研究报告》,2013年5月。

(26) 江宇:《家庭社会化视角下媒介素养影响因素研究——以南宁市中学生及其父(母)媒介素养调查为个案》,中国传媒大学博士学位论文,2008年。

(作者系郑州大学新闻与传播学院副院长、教授,郑州大学公民教育研究中心研究员)

【责任编辑:李 立】

*本文系国家社科基金项目“农村留守儿童的媒介使用与媒介素养教育研究”(项目编号:12CXW027)、河南省高等学校哲学社会科学优秀学者资助项目(项目编号:2014-YXXZ-26)的研究成果。